例 1. 下列有关高渗性非酮症性糖尿病昏迷的说法,正确的是:

A. 多见于 1 型糖尿病

B. 一定有重症糖尿病病史

C. 常有明显酸中毒

D. 治疗必须用低渗盐水

E. 多见于老年轻型糖尿病

例 2. 糖尿病的诊断是糖尿病症状加上随机血糖大于:

A. 7.0 mmol/L

B. 7.8 mmol/L

C. 10.0 mmol/L

D. 11.1 mmol/L

E. 13.9 mmol/L

例 3

(1)Somogyi 效应的原因是

A. 夜间胰岛素作用不足

B. 夜间曾发生过低血糖

C. 夜间胰岛素作用过多

D. 清晨胰岛素分泌过多

E. 清晨皮质醇等胰岛素对抗激素分泌增多

(2)黎明现象的原因是

A. 夜间胰岛素作用不足

B. 夜间曾发生过低血糖

C. 夜间胰岛素作用过多

D. 清晨胰岛素分泌过多

E. 清晨皮质醇等胰岛素对抗激素分泌增多

例 4. 男性,18 岁,神志不清 1 小时入院,既往患 1 型糖尿病 4 年,长期皮下注射胰岛素,近 3 天因腹泻而停用。体检:血压 80/60 mmHg,皮肤中度失水征,呼吸深大. 有烂苹果味,心率 130 次/分。

(1)最有可能的诊断是

A. 高糖高渗性昏迷

B. 糖尿病酮症酸中毒

C. 糖尿病乳酸性酸中毒

D. 低血糖昏迷

E. 感染性休克

(2)需立即采取的治疗措施是

A. 静脉滴注 5% 碳酸氢钠

B. 纠正电解质紊乱

C. 补液并恢复皮下注射胰岛素

D. 补液加有效的抗生素

E. 补液同时静脉滴注胰岛素

例 1 考察糖尿病的并发症,高渗性非酮症性糖尿病昏迷即高糖高渗性昏迷,多见于中老年人,多数患者发病前无糖尿病史或仅有轻微症状,患者尿糖阳性,无酮症或较轻,治疗时液体渗透压可根据当时患者血浆渗透压和血钠决定,故本题答案选 E。

例 2 考察糖尿病的诊断标准,DM 的诊断标准为典型糖尿病症状结合① 随机血糖 ≥ 11.1 mmol/L 或 ② 空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L 或 ③ OGTT 2 h PG ≥ 11.1 mmol/L。需注意鉴别并识记几个不同的检查项目及数字。故本题答案选 D。

例 3 考察糖尿病患者在使用胰岛素治疗中出现高血糖的两种特殊现象,「黎明现象」:即夜间血糖控制良好,也无低血糖发生,仅于黎明短时间内出现高血糖,可能由于清晨皮质醇、生长激素等分泌增多所致。

Somogyi 效应:即在夜间曾有低血糖,在睡眠中未被察觉,但导致体内胰岛素拮抗激素分泌增加,继而发生低血糖后的反跳性高血糖。

故本题答案第一问选 B,第二问答案选 E。

例 4 考察糖尿病酮症酸中毒的诊断和治疗,1 型糖尿病患者有发生糖尿病酮症酸中毒的倾向,中断胰岛素治疗时尤其容易发生,结合患者临床表现,不难判断其最有可能的诊断为糖尿病酮症酸中毒,故本题答案第一问选 B。糖尿病酮症酸中毒患者应立即抢救,治疗关键措施为补液及静脉滴注胰岛素,故第二问答案选 E。

糖尿病

一、定义

是一组由多病因引起的以慢性高血糖为特征的代谢性疾病,是由于胰岛素分泌和(或)作用缺陷所引起碳水化合物、蛋白质和脂肪等代谢异常。

1. 一般症状

多尿(渗透性利尿)、多饮、多食,体重减轻。

2. 代谢综合征

肥胖、高血糖、血脂异常、高血压等聚集发病。

3. 糖尿病并发症

三、诊断

1. 糖代谢异常程度或控制程度的检查

(1)尿糖(诊断 DM 重要线索)

尿糖(+)只是提示血糖值大于肾糖阈,而尿糖(-)也不能排除 DM。

(2)血糖升高

是诊断 DM 的主要依据,判断 DM 病情和控制情况的主要指标。

(3)OGTT

血糖高于正常范围而又未达到诊断 DM 标准时,须进行 OGTT 检查。

(4)糖化血红蛋白(GHbA1):反映患者近 8~12 周平均血糖水平。

2. 胰岛 β 细胞功能检查

(1)胰岛素释放试验

(2)C 肽释放试验

反映基础和葡萄糖介导的胰岛素释放功能。

3. 并发症检查

酮体、电解质、酸碱平衡、各系统辅助检查。

4. 有关病因和发病机制的检查

5. 诊断标准

DM 症状结合:随机血糖 ≥ 11.1 mmol/L 或 空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L 或 OGTT 2 h PG ≥ 11.1 mmol/L。

四、分型

1. 1 型糖尿病

胰岛 β 细胞破坏,常导致胰岛素绝对缺乏。

2. 2 型糖尿病(最多见)

以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足到以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗。

3. 其他特殊类型 DM

4. 妊娠糖尿病(GDM)

指妊娠期间发生的不同程度的糖代谢异常。不包括孕前已诊断或已患 DM 的患者(DM 合并妊娠)。

5. T1DM 和 T2DM 临床特点比较

五、急性并发症

1. 急性严重代谢紊乱

糖尿病酮症酸中毒(DKA)、高渗高血糖综合征(HHS)。

2. 感染

肾盂肾炎/膀胱炎常见于女性;

皮肤化脓性(疖、痈)、真菌性(足癣)感染;

真菌性阴道炎;

结核等。

3. 糖尿病酮症酸中毒(DKA)

(1)定义

最常见的 DM 急症,以高血糖、酮症和酸中毒为主要表现,是胰岛素不足和拮抗胰岛素激素过多共同作用所致的严重代谢紊乱综合征。酮体即 β-羟丁酸、乙酰乙酸、丙酮酸。

(2)诱因

T1DM:自发 DKA 倾向。

T2DM:一定诱因作用下(最常见:感染)。

(3)病理生理

酸中毒;

严重失水:渗透性利尿,酮体从肺排出带走大量水分,水分入量减少;

电解质紊乱;

携带氧系统失常:组织缺氧,脑水肿;

周围循环衰竭和肾功能衰竭;

CNS 功能障碍:脑细胞失水/水肿导致 CNS 功能障碍。

(4)临床表现

三多一少症状加重,酸中毒失代偿:

① 疲乏、食欲减退、恶心、呕吐、嗜睡;

② 呼吸深快,呼气中有烂苹果味(丙酮);严重失水,尿量减少、眼眶凹陷、皮肤黏膜干燥;血压下降、心率增快、四肢厥冷;不同程度意识障碍,昏迷。

(5)实验室检查

① 尿糖(+++)、尿酮(+)、蛋白尿、管型;

② 血糖升高;酮体升高;

③ 电解质:补钾不足可出现低血钾;

④ 淀粉酶、脂肪酶升高;

⑤ 血常规:WBC 升高;

⑥ 酸碱:AB 下降,SB 下降,失代偿后 pH 下降;BE 负值增大,AG 升高。

(6)防治

预防:

良好控制 DM,及时防治感染和其他诱因。

治疗原则:

① 补液(关键环节),基本原则:先快后慢,先盐后糖;

② 胰岛素治疗:小剂量(短效)胰岛素治疗方案;

③ 纠正酸碱平衡失调:一般不必补碱;补碱指征:血 pH

④ 使用等渗 NaHCO3;

⑤ 补钾:血钾降低立即补钾;血钾正常,尿量 > 40 mL/h 可立即补钾;血钾正常,尿量

(7)处理诱发病和防治并发症

休克;

严重感染;

心力衰竭、心律失常;

肾衰竭;

脑水肿;

呕吐或伴有急性胃扩张。

4. 高渗高血糖综合征(HHS)

(1)定义

是 DM 急性代谢紊乱的另一种临床类型,多见于中老年人,多数患者无糖尿病史或仅有轻度糖尿病症状,本病病情危重,并发症多,死亡率高,应早诊断治疗。

(2)诱因

常见诱因有感染、急性胃肠炎、脑血管意外、大量进食甜食及含糖饮料、不合理禁水及使用糖皮质激素、免疫抑制剂、噻嗪类利尿药等,病程早期误输葡萄糖可加剧病情恶化。

(3)临床表现

以严重高血糖、高血浆渗透压、脱水为特点,无明显酮症,患者可有不同程度的意识障碍或昏迷。主要见于老年 T2DM 患者。

(4)实验室检查

血糖明显增高 ≥ 33.3 mmol/L(一般为 33.3~66.8 mmol/L);有效血浆渗透压 ≥ 320mOsm/L(一般为 320~340 mOsm/L);尿酮体(-)/弱(+),一般无明显酸中毒。

(5)治疗原则

同 DKA。

六、慢性并发症

1. 微血管病变

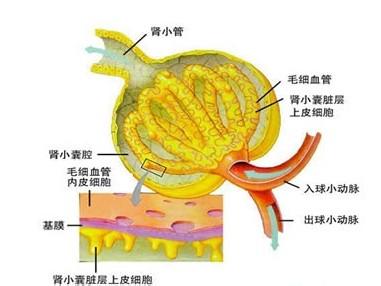

(1)DM 肾病

① 特点

慢性肾脏病变的重要类型;导致终末期肾衰的常见原因;T1DM 的主要死因。

② 分期

Ⅰ 期(DM 初期):肾小球超滤过,GFR 明显升高。

Ⅱ 期:尿白蛋白排泄率多数正常,GFR 轻度升高。

Ⅲ 期(早期 DM 肾病期):出现持续微量白蛋白尿,GFR 升高或正常。

Ⅳ 期(临床 DM 肾病期):尿蛋白逐渐增多,> 0.5 g / 24 h,GFR 下降,水肿高血压,肾功能受损,部分表现为肾病综合征。

Ⅴ 期(尿毒症)多数肾单位闭锁,UAER 降低,Cr 升高,BP 升高。

(2)糖尿病视网膜病变(DR)

① 非增殖期视网膜病变(NPDR)

Ⅰ 期:微血管瘤、小出血点。

Ⅱ 期:出现硬性渗出。

Ⅲ 期:出现棉絮斑。

② 增殖期视网膜病变(PDR)

Ⅳ 期:新生血管形成、玻璃体积血。

Ⅴ 期:纤维血管增值、玻璃体机化。

Ⅵ 期:牵拉性视网膜脱离、失明。

(3)DM 心肌病

心脏微血管病变和心肌代谢紊乱可引起心肌广泛灶性坏死,称为 DM 心肌病,可诱发心衰、心律失常、心源性休克和猝死。

2. 大血管病变

(1)T2DM

动脉粥样硬化易感因素(肥胖、高血压、血脂异常)。

(2)常见于

主动脉、冠脉、脑动脉、肾动脉、肢体动脉。

3. 神经系统并发症

(1)远端对称性多发性神经病变(最常见),下肢较上肢重,手/袜套分布;

(2)自主神经病变也常见,引起胃轻瘫、腹泻、直立性低血压、尿失禁、尿潴留、阳痿;

(3)单一神经病变主要累及脑神经(如动眼神经麻痹),较少见。

4. 糖尿病足

指与下肢远端神经异常和不同程度周围血管病变相关的足部溃疡、感染和(或)深层组织破坏,是 DM 最严重和治疗费用最多的慢性并发症之一,是 DM 非外伤性截肢的最主要原因。

1. 综合控制目标

(1)PG

空腹 6.4 mmol/L,非空腹 7.8 mmol/L。

(2)BP

1 g / 24 h,则 BP

(3)体重指数

(4)尿白蛋白排泄率

2. 口服降糖药

(1)磺酰脲类(SUs)

代表药:格列苯脲、格列美脲、格列齐特;

药理作用:促胰岛素分泌剂;

适应证:新诊断的 T2DM 非肥胖患者、用饮食和运动治疗血糖控制不理想时;

禁忌证或不适应证:T1DM,有严重并发症或β细胞功能很差的 T2DM 等;

主要不良反应:低血糖反应(最常见而重要)。

(2)格列奈类

代表药:瑞格列奈、那格列奈;

药理作用:快速作用的促胰岛素分泌剂,主要用于控制餐后高血糖;

适应证:同 SUs;

禁忌证或不适应证:同 SUs;

主要不良反应:低血糖,体重增加。

(3)双胍类

代表药:二甲双胍;

药理作用:抑制肝葡萄糖输出,改善外周组织对胰岛素的敏感性、增加对葡萄糖的摄取和利用而降低血糖;

适应证:T2DM 一线用药;T1DM 与胰岛素联合减少胰岛素用量和血糖波动;

禁忌证或不适应证:肝、肾功能不全者;T1DM 不宜单独应用;T2DM 合并急性严重代谢紊乱、严重感染等;

主要不良反应:消化道反应(主要)、乳酸性酸中毒(最严重)。

(4)格列酮类(TZDs)

代表药:罗格列酮、吡格列酮;

药理作用:激活 PPARγ,胰岛素増敏剂;

适应证:单独或与其他药物联合治疗 T2DM,尤其肥胖、胰岛素抵抗明显者;

禁忌证或不适应证:T1DM、孕妇、哺乳期妇女、儿童、心力衰竭者等;

主要不良反应:体重增加和水肿。

(5)α 葡萄糖苷酶抑制剂(AGI)

代表药:阿卡波糖;

药理作用:抑制 α-葡萄糖苷酶,延迟碳水化合物吸收,降低餐后高血糖;

适应证:空腹血糖正常(或不太高)而餐后血糖明显升高者;

禁忌证或不适应证:胃肠功能紊乱者、T1DM 不宜单独应用;

主要不良反应:胃肠道反应(腹胀、排气增多、腹泻)。

3. 胰岛素

(1)适应证

① T1DM;

② 各种严重的 DM 急性或慢性并发症;

③ 手术、妊娠和分娩;

④ 新发病且与 T1DM 鉴别困难的消瘦 DM 患者;

⑤ 新诊断的 T2DM 伴有明显高血糖;或在 DM 病程中无明显诱因出现体重显著下降者;

⑥ T2DM β 细胞功能明显减退者;

⑦ 某些特殊类型 DM。

(2)分类

① 短效胰岛素:静脉注射抢救 DKA;皮下注射控制餐饭后高血糖;

② 中效胰岛素:提供基础胰岛素,可控制两餐饭后高血糖;③长效胰岛素:提供基础胰岛素。

(3)使用原则

① 应在综合治疗基础上进行;

② 力求模拟生理性胰岛素分泌模式;

③ 小剂量开始,根据血糖水平逐渐调整至合适剂量。

「黎明现象」:即夜间血糖控制良好,也无低血糖发生,仅于黎明短时间内出现高血糖,可能由于清晨皮质醇、生长激素等分泌增多所致。

Somogyi 效应:即在夜间曾有低血糖,在睡眠中未被察觉,但导致体内胰岛素拮抗激素分泌增加,继而发生低血糖后的反跳性高血糖。

低血糖症

一、定义

一组由多种病因引起的以血糖浓度过低(

二、病因

常见病因有胰岛素瘤,应用胰岛素及口服降糖药过多等。

三、临床表现

1. 交感神经过度兴奋症状

心慌、软弱、脉快、饥饿、苍白、出冷汗等。

2. 神经低糖症状

因神经低糖症引起脑功能障碍,精神不集中、言语迟钝、头晕、幻觉等。

3. 低血糖典型表现(Wipple 三联征)

低血糖症状;发作时血糖低于 2.8 mmol/L;供糖后低血糖症状迅速缓解。

四、处理

低血糖发作时应立即供糖。

五、胰岛素瘤

是器质性低血糖症最常见原因,胰岛β细胞腺瘤占 84%,手术切除是根治手段。

爱华网

爱华网