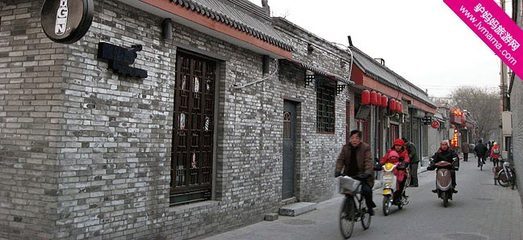

在中国传统民俗中,不能不提到咸阳民俗,在中国历史上留下了丰富的别具特色的民居建筑。下面小编来为您盘点一下咸阳颇具代表的民俗大院。

三原周家大院

慈禧太后干女儿的娘家

周家大院位于三原县西北方向4公里处的鲁桥镇孟店村,始建于清乾隆末年至嘉庆初年(1787—1797年),是时任清廷朝仪大夫刑部员外郎周梅村的私人宅邸。也是慈禧太后的干女儿安吴寡妇的娘家。建造周家大院耗时数十年, 建成时有十七个院落,建筑面积三万多平方米,可谓规模宏大,富丽堂皇,在孟店村形成一片建筑群,号称“孟店周”,名震三秦。清同治十一年回民起义烧毁十六院,仅存一院。该院坐南朝北,东西宽13.8米,进深70米。综观全院布局严谨,设计精巧,雄浑庄重,精雕细刻,构筑精美,把南秀北雄的建筑风格巧妙地结合在一起,水乳交融,相得益彰,凝集着浓郁的民族艺术风格。

大院最前端是前楼,为两层式建筑,面阔五间。二层前檐全部施格扇门窗,一层中间为院落大门,一对石狮雄居两侧。进入大门迎面为一大型屏风门,在屏风的正上方悬挂有“克襄内政”的巨幅匾额,此匾为周梅村岳父胡振欧在周立胡氏为正房夫人时所赠。绕屏风门入内,院内东西两侧墙上浮雕满壁,“大禹牧牛”、“唐尧放象”等砖刻浮雕造型生动,惟妙惟肖。二门的建造颇具匠心,额枋望板上雕刻着“平安富贵”、“连升三级”等浮雕图案,刻工细腻,寓意吉祥。

二门内东西两侧为厢房,迎面为前厅。厢房采用硬山式单坡屋顶,前檐装修格扇门窗,柱间均施挂落,在格扇门裙板上雕刻着“长安八景”、“孟浩然踏雪寻梅”等风景典故图案。厢房南侧为面阔五间的大厅,前后檐均施格扇门,裙板上雕刻着“郭子仪拜寿”、“岳母刺字”等典故图案。进入前厅,正中的屏风上方悬挂着“共咏蓬莱”巨幅横匾,边框以描金浮雕装饰,华贵无比,两侧挂有楹联一副:燕翼贻谋堂上箕裘绵福荫;凤毛济美阶前兰桂发奇英。

大厅之后为退厅,高大博敞,面阔五楹。前为敞檐,后檐装施格扇门。退厅中央悬挂着“谦受堂”楷书堂匾,其意取自“满招损,谦受益”。这里是房主人日常会见来宾,接待同僚之处。穿过退厅,是整座院落的最后一进,分为东西两厢房和后楼。后楼建造在青石高台之上,位于院落的最后端,也是整座建筑群最高的建筑,面阔五间,上下两层,一层门前为廊,两侧稍间劈为过廊,通至后院,房屋为三间;二层为五间,前后檐均施格扇窗。主人命其厅楼为“怀古月轩”,前檐下挂着房主人周梅村自题的“怀古月轩”横匾。

旬邑唐家大院

品味“陕西大户”的奢华生活

唐家大院位于旬邑县(旧称三水)城东北7公里处的唐家村。在当地,每一位村民都能给你讲述一段唐家的奇闻逸事。

“唐家有个九弯弯,一脚踢了十三万”、“五五郎,十五娘,孙子替爷拜花堂”……

这些民间流传下来的顺口溜,说的就是在清代一个极尽奢华的家族--“三水唐家”。如果在人们印象中的陕西旬邑是一个“穷”地方,那么看看唐家大院,从那细致雕琢出的深深庭院,便足可窥见在这里曾经有过的精致生活。

据《唐氏世系谱》记载,“三水唐家”的0是唐应弼。至于唐家什么时候迁到这里,现已无从考证,但其家族在清初便很有声望,是远近闻名的大地主。他们财大势大,名扬西陲,商号曾遍及陕西、甘肃、四川、安徽、江苏、福建等13省50多个县,人称“汇兑中国13省、包捐知府道台衔;马走外省不吃人家草,人行四川不歇人家店”。在清嘉庆年间,唐家不过60口人,就有仆人丫环165人,还备有鹦歌轿(相当于现在的红旗轿车)66辆,“出门不离车马轿,全堂执事开道锣”,好不威风!

现在的唐家大院仅有两进三院,而在唐家鼎盛时期,这里共有院落87个,约2700多间。唐家从道光五年(1825年)开始修建这座唐家大院,每天光做工的铁匠、木匠、画匠、普工就有340多名;到咸丰元年(1851年),工程又分为11处,各种工人增至3200多名。直到同治七年(1868年),其间历时43年,才基本告一个段落。院内建有戏楼、假山、花亭、鱼池等,所有门窗都刻有各种图案,神龛、板隔墙上有“八仙图”、“二十四孝”,角柱、墙壁上雕有周穆王的“八骏马”、姜子牙的“钓鱼图”,还有“牡丹、梅竹、菊花、旱莲花”等等,这些雕刻,造型逼真,情态各异,给人以舒适清雅之感。

唐家的建筑全部是木、石、砖结构。木料多从几十里外的万寿沟采伐,据传万寿沟的一座石山被采完。工匠们请的都是省内外高手。每座房子都是用磨光的砖和精雕细刻、描龙画凤的石头砌成,砖缝全用石灰、糯米汁浇注。建筑体现了北方四合院和苏杭园林艺术相结合的独特风格。砖全部水磨,一人一天只能磨出两块砖,若磨不平则必须另磨。一砖一石一木尽显尊贵及奢华。而当大院落成后,唐家又专门盖了一座大型戏楼,唱戏祝贺,一唱就是三个多月。

唐家所享用的一切都是不惜花费巨资,千方百计购买或掠夺而来的。家中各种各样的摆设家什,多用楠木和退光漆制作而成,经过100多年仍熠熠生辉。

这个曾拥有万贯家财的大地主家族,从清末到民国,在极度挥霍中,逐步破落下去。唐家大院现已辟为民俗博物馆,是省级重点文物保护单位,也是我省少有的保留较为完整的古代民居。唐家的后裔则大多居住在唐家村里,辛勤地劳作着。

百余年的沧桑过后,唐家大院的旧日风华尚存,只是,八十七院仅剩下了几间……孤单单地在阳光下,拖着寂寥的长影,伴着青苔,往更远的时空张望……

泾阳吴氏庄园

寻找慈禧干女儿

吴氏庄园位于泾阳县蒋路乡安吴堡村。庄园坐北朝南。建筑面积1012平方米。现存三进院落,依南北中轴线排列。(1)门厅:面阔八间,进深一间。自东数第四间安大门一合。(2)前院东西厢房:面阔三间,进深一间。(3)大厅:面阔五间,进深三间。(4)过厅:面阔五间,进深一间。(5)后院厢房:东厢房面阔三间,进深一间,西厢房面阔三间,进深一间。(6)退厅:面阔五间,进深一间。此建筑无文献记载。据传吴氏家共有东、西、南、北、中五院,该院为东院之一部分。其中退厅为吴周氏住处。

吴周氏(1868—1910),清泾阳县鲁桥镇孟店村(今属三原县)人,女,地方财阀。娘家为名门世族。17岁时出嫁泾阳县蒋路乡安吴堡村吴家,丈夫吴聘因染疾不愈,婚后数日死去,因吴家无男丁承嗣,吴周氏成为吴家惟一继承人,此后吴周氏即被称为“安吴寡妇”。其婆家祖先,唐朝时由江苏迁来,为确保后辈永远安宁,遂将住地起名“安吴”。后历各朝,子孙繁衍,至清初兴盛发达起来。其时吴氏兄弟分为东、西、南、北、中五大家,又称五大院,以东院最为兴旺。吴周氏婆家的曾祖父吴恒德即是东院人。及至祖父吴萼轩(字汝英),在甘肃凉州一带经商获利,用银子捐得“诰授武德骑尉卫守府”的官衔。公公尉文(字汉章)时,一方面续用银子捐官,先后任湖北后补道台、山西宁武知府等职;另一方面凭借办理淮盐盐务(在户部注册,承办江苏、江西、安徽等省盐业的专卖权)、掌握数百盐引(即朝廷发给的盐业专卖执照)之便,在扬州设立盐务总号“裕隆全”,各地设立分号,一年就有数百万两银子收入,成为远近闻名的大盐商。光绪丙子年(1876)尉文去世,吴家商业开始衰败。吴周氏来吴家接管家事后,“垂帘听政”,精明用人,勤于算计,极尽理财聚财之能事,使吴家商业又迅速走向繁荣兴旺。吴家原有产业如江苏、江西、安徽等省淮盐经营继续得以维持,又先后在湖北、上海、四川、重庆、甘肃及陕西各地设立很多商号,各大商埠、码头都有吴家的生意,势力逐渐扩张,当时民间流传一句话“吴家伙计走州过县,不吃别家的饭,不住别家的店”,形容其实力雄厚。吴周氏凭借庞大资本和官商势力,垄断居奇,巧取豪夺,在生意兴隆时期(1890—1900)聚集了大量财富。她在安吴堡内仿效北京紫禁城格局,营建工程浩大的豪华住宅,厅堂陈设都是当时极品,日常起居也极为富贵奢华,仆役人数达2000余人,全年花费十余万银两。随着财产不断增加,吴周氏谋求取得政治地位。光绪庚子年(1900),八国联军侵入北京,慈禧太后仓皇逃到西安避难,吴周氏趁机以“助纾国难”名义,向慈禧太后贡银十万两。慈禧嘉许其举,诰封二品夫人(吴周氏死后被诰赠一品夫人),赐御笔亲书“护国夫人”的金字牌匾。吴周氏为显示荣耀,大肆铺张,上演大戏三天三夜。此时她跻身皇帝国戚,声名显赫,是一生中鼎盛时期。吴周氏亦曾为赈济灾民、修建文庙等公益事业捐助大笔银两。守寡20余年,运用聚财博名的精明手段,使吴家成为关中著名的大家望族,本人亦被民间视为“活财神”。终年42岁。

李靖故居

李靖故居是渭北驰名的古代园林,虽几经战火,园林早已不是原来的模样,但依旧曲径通幽,花木深深。从唐代卫国公李靖的传奇,到近代于右任杨虎城与这所园林的关系,大有“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼” 的感慨。其间最让我们感叹的还是李靖与红拂女的爱情故事,很早就知道“红拂夜奔”,来到了李靖和红拂曾经住过的地方,这段尘封在历史深处的故事一下子就活了。

李靖故居位于三原县城北4公里处的鲁桥镇东里堡,始建于唐贞观年间,是唐代卫国公李靖的故居。这座具有1300多年历史的花园,当时称李氏园,也称唐园,俗称东里花园。后因战火,唐园成为一片废墟。清康熙年间,李靖后人黄州知府李彦瑁出资对此园重修。历经沧桑,园归刘氏。清末时又烧毁过半,和尚明经质慧复修,后园主人定名为“半耕园”。1918年,陕西成立靖国军,靖国军总司令为三原于右任先生,司令部就设在园内,由此改名“靖国公园”,当时杨虎城任靖国军三路军司令兼靖国军主帅,他住在园中直到1937年断断续续住了大约20年,其间为该园拨款修葺,修造门楼,栽花植树,所以人们又称这里是“杨虎城花园”。西安事变时,周恩来与杨虎城曾在这里会谈。

永寿黄土地古窑洞

地下的"北京四合院"

窑洞在我国西北地区,特别是黄土高原地区分布较为广泛,有靠崖式窑洞(崖窑)、独立式窑洞(箍窑)、下沉式窑洞(地窑)三种类型。永寿县的窑洞大多为下沉式窑洞。据介绍,下沉式窑洞的建造方法为,先在平地上挖深约7米的方形大坑,然后在坑的四壁下部凿挖窑洞,形成天井式四方宅院。另从窑院一角的一孔窑洞内凿出一条斜坡甬道通向地面,为住户进出通道。地窑院内设置有出水通井,院内一般都种有高大树木,沿窑院顶部四周筑有带水檐道的砖墙。宅院内有作粮仓用的窑洞,顶部开有小孔,直通地面打谷场,收获之时可直接将谷场的粮食灌入窑内粮仓,平时孔口置避雨席棚。宅院内有单独窑洞,可作鸡舍牛棚。天井窑院还有二进院、三进院等,即多个井院的组合。进入村内,只闻人言笑语、鸡鸣马欢,不见村舍房屋,所谓“进村不见房,见树不见村”,因此又被称作“地下的北京四合院”。

于右任故居

于右任故居是位于三原县城西关斗口巷,三原城隍庙门口沿路向西走1000米即到。于右任(1879年4月11日——1964年11月10日),汉族,陕西三原人,祖籍泾阳,是我国近代、现代著名政治家、教育家、书法家。原名伯循,字诱人,尔后以“诱人”谐音“右任”为名;别署“骚心”“髯翁”,晚年自号“太平老人”。

于右任早年系同盟会成员,长年在国民政府担任高级官员,同时也是中国近代书法家,复旦大学、上海大学、国立西北农林专科学校(今西北农林科技大学)等中国近现代著名高校的创办人。先生经常在回忆中提及的“三间老屋一株槐”院落及其伯母房太夫人居住过的院落即为此处。故居基本维持原貌,同时展出于右任先生生前用过的器具及一些图文资料等,展示了先生一生发展家乡教育事业、兴修水利、兴办农场等造福家乡的浓浓乡情和“布衣大臣”的高尚情怀。

于右任先生晚年思念故乡所作的著名诗篇——《望大陆》:“葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永不能忘。天苍苍,野茫茫,山之上,国之殇。”

“

以上就是小编整理的咸阳的传统民俗民居。现在了解了吧。咸阳有不输山西乔家大院的三水唐家大院,还有地下的“北京四合院”,这么多的古声古色的民俗民居,他们饱经沧桑却依旧留存至今,值得我们一看哦!

爱华网

爱华网