预 见

本报曾率先抛出的“无师课堂”和“第三代课改”,一直是备受争议的“教学事件”。

许多人不禁发问:课堂可以“无师”吗?第三代课改背景下的课堂是什么样的?就连一向较为矜持的学界,也忍不住频频发声:无师课堂是否过于激进?第三代课改的学理支撑是什么?甚至有数家教育媒体还据此策划选题“围观”。据说一线教师对此“褒贬鲜明”,其激辩程度“空前热烈”,但正如北京师范大学教授刘坚所言,“无师课堂”和“第三代课改”至少把课堂教学改革的思考视野“引向了纵深处”。

洗尽铅华始见真,繁华褪尽方显诚。名之曰步入“深水区”的课改,在追求什么样的教育意义和价值?当我们主张教育的本质是“人学”时,“人”在知识学习和升学考试的夹缝里如何凸显?课堂教学能找到回归“人学”的那条路吗?教师如何才能成为“人师”?教育变革时代究竟是需要“名师”还是“明师”?

“人”终将矗立在教育的中央,而教育和教学的那一场遭遇,也必将在课堂上发生,除此之外别无他途。从概念到内涵,课堂将产生质的飞跃,肯定会超越“知识学习”这一功利目的,而变成一个育人的孵化场。从知识—思维—人格,从自主—自学—自觉,情感态度价值观将成为课堂的灵魂。当恩格斯总结说劳动创造人本身时,我们也可以学着这样表达:学习创造人本身。我们还会蓦然发现,其实“人学”的主张不是一个教育教学流派,而是教育的终极目标。当教育与教学在课堂上合二为一时,“人格”将取代“知识”被写在教育高高飘扬的旗帜上,汇聚于人类教育智慧的江河里,终将因其伟大而被后世记颂。

如果说,“人学”就是教育的本质,那么“人格”理应成为教学的第一目标。因此我们预言,2016年通往“教学第一目标”的路径将被深入探索,将会相伴“无师课堂”和“第三代课改”,持续引发关注。如果说“教学第一目标”是高高山顶立,那么对路径的探求则会趋向于深深海底行。高高山顶立谓之道,而深深海底行谓之术,课改的秘密恰隐含在道术合一,谁能达到道术合一,谁将超越杜郎口中学,成为下一代课改的代表性学校。

每年的“课改预言”都或许有着理想主义的色彩,但这正是无数课改人自我激励和勇于担当的色彩,这是信念的色彩、生命的色彩,是向着未来的色彩。

而“学习创造人”,有哪些方面需要思考呢?

教育是一种“交育”

“人天然生活在组织中。”联合国教科文组织明确指出,21世纪是合作创造共赢的世纪,与人和谐相处是21世纪成功的钥匙。学会求知,学会做事,学会共处,学会做人,其中的核心是做人,而基础是学会与人相处。

教育是个体社会化的过程,因而可以这样概括,教育始于“交育”,“交育”是完善“人格”的路径,离开“交育”可能难言学会求知、做事、做人。

强调重视“交育”,不应望文生义,把“交育”简单地理解成“交流”、“交往”。它可以作为情感态度价值观的浓缩,是“人格”的代名词,它的内涵等同于“立德育人”。之所以称其为“交育”,是因为它的确是以“交往”为外形,而“交育”的内涵是什么呢?

一是认识自己、发现他人。认识自己是发现他人的起点,己所不欲勿施于人;二是具有同理心。学会关心、学会分享、学会合作是共处的基础;三是平等对话,相互交流。平等对话是互相尊重的体现,相互交流是彼此了解的前提,用和平的、对话的、协商的、非暴力的方法处理矛盾,解决冲突;四是“交育”往往并非从书本上学习,而是在活动体验中学习。我们主张教育应更多地发生在课堂上,通过参与目标一致的学习活动,学会在各种“磨合”之中找到新的认同,确立新的共识,并从中获得实际的体验。

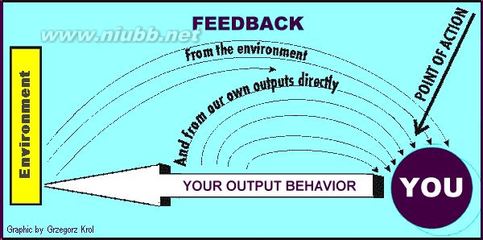

“交育”作为教育的核心价值被提出来,仍然需要再一次强调小组这一组织的重要性。如果仅仅从知识的角度来说,离开小组是可以发生学习的,但若缺少小组,教育就会丧失许多原本应该具备的育人功能,当我们在表述成长在课堂时,小组正是最重要的支持。从技术的层面来看,小组的合作是“交育”,展示是“交育”,反馈也是“交育”,倾听是“交育”,质疑和补充也是“交育”,既然是“交”就要有规则,就需要遵守、捍卫,就需要尊重、协商,就需要接纳和达成共识,离开了“交育”哪里还有教育呢?

课堂是否应“有机”

现代社会倡导过一种“有机生活”。“食育”是“育”,教育也是“育”,今天我们是否也该为学生学什么把把关,进而强调一种“有机课堂”呢?

课堂极其重要,如果不重视课堂,我们多年来关于教育的一切努力,可能都会化为乌有。实际上,离开课程的课堂改革是走不远的,无论什么样的课程最终一定是要呈现在课堂上。无论如何,课堂关注的是“人”,是人与人的“活动”,是教育与教学的交汇点,是发生学习的地方。

我们有什么理由让学习变得痛苦虐心,而不是快乐开心?

唤醒恰是在课堂上,发生在每一个细节中,细节就是契机。

自2001年实施新课改以来,课堂教学大致走过了3个阶段:改变课堂结构(第一代)—改变教学关系(第二代)—改变教学意义(第三代)。第一代课改和第二代课改都极其重视模式、流程、导学案等“技术”领域的探索,并不是说技术改革不重要,离开技术的理论其实就是空谈。但我们必须追问:课堂除了知识,还剩下什么?课改除了技术,还剩下什么?

我们依然强调技术的重要性,但过分重视就有可能陷入技术泥潭不能自拔。当我们在表达教育和教学在课堂交汇时,实际上学习这种“综合”活动是必须指向“教学第一目标”的,但除了技术这条路径之外,是否还有一座“富矿”?答案是有的,就隐含在课堂三维目标中的“过程与方法”里,不要妄自菲薄三维目标,废其一维都是自断经脉,应试教育的根源问题就在这里。

课堂教学的过程是修心、强志、练胆、开智的过程,也就是“交育”的过程,是人格和价值观形成的过程。技术是过程的“线”,而规则就是“点”,细节组成的就是那座“富矿”。当然,过度重视细节和规则,可能仍然会像当初有人质疑模式带来教学行为的“束缚”一样,但真正的“自由”恰恰是通过规则来护佑的,离开了规则是很难生发出“规格”的,离开了这个“规格”的“格”,也只能是奢谈“人格”那个“格”。一个有思想的“明师”是必须要看到这种价值的,课改之难,难的不是改技术,也不是知识的习得,难就难在如何“转知成智”,知识难以进化成智慧,课堂也就不可能“转知成智”。

古人形象地做过这样一个譬喻,牛车不动,打车是没有用的,唯有打牛,车才能动。

我们希望课改走出一味“打车”的误区,而能否拖动牛车的正是“学习”。

唯有学习才能使人成为人。

爱华网

爱华网