中庸一词可以说不断地有人攻击,它的名声在20世纪很不好。有人说是和稀泥,骑墙派,或者是墙头草等等。总之,中庸好像是作为中华民族的一个精神痼疾,或者是一个精神的病痛而存在着,我认为这是很大的误解。

中,什么叫中——不偏不倚,容易吗?不容易。

举个例子,在A楼和B楼之间拉一条钢丝,外面刮着七级八级大风,我们要从上面走过去,你往左边,掉下去;往右边,掉下去。是高人吗?不是。你能够坚持正中的不偏不倚,从这东倒西歪摇摇晃晃当中坚持走过去,那才是高人。

中庸的中,还有一种解释,我们看一下:

亚里士多德称之西方的中为正中。我们看到天平是二者相折取其中的正中,左边这个盘子挂一斤的东西,右边这个盘子就要有一斤的砝码,那么这边如果挂一个大山,那边要用多大的砝码?中国不是这样,他把正中左移,移到这上面一称,一秤砣一个衡,如果是一斤的盘,他在上面找到平衡,如果你称一座山,他挪动那个四两拨千斤的秤砣,就找到平衡。

这是中国最高的智慧,它能在纷繁复杂险象环生的环境当中去找到一个四两拨千斤的平衡,那是多么了不起。从这点看它和正中的平衡,和通过移动来调节的平衡,是完全不一样的。这叫做中。

那么庸呢?庸在《说文解字》当中是通假字,庸者,用也。就说有多么高深的理论,四两拨千斤找到平衡多么关键,都要运用于实践。南宋朱熹这样解释庸:庸者,常也。常,经常、时常,每时每刻天天月月年年往前推进。

怎么解释呢?打一个比方,我有一个学生,跟我说王老师我一定要学好英语出国。我说,好啊,出国。

说完这句话他告诉我,他一天下决心背一百个单词。我想了想,摇摇头,不可能。大家算过没有,一天一百,十天一千,百天一万,二百天两万单词,两万单词什么概念?差不多相当于一个英语博士生的水平,而这个中文系的学生仅花半年时间就超越了人家九年,可能吗?说完这句话我就去国外了。

一年以后我回国,见到他在校园里面溜达。我说你出国回来了?他说我还没走呢。我说英语学得怎么样?他说还是原来老样子。

朋友们,当一个人口出狂言,夸下海口总是不按照规律去做,不是把每天每时每刻的常——经常、通常把握住,那仅仅是说大话的人,仅仅是天天想赶超,却是永远落后的人。

所以“庸”告诉我们,不在于夸海口说大话,而在于坚定地,每天推进一点点。哪怕你每天只背五个单词,一年按照三百天算,一千五百个单词,十年你就一万五千单词,真正不是说在半年之内达到,而是用十年时间你就永远变成英语高手了。

所以“庸”并不平庸,“庸”是在不起眼的日常生活当中做出惊天伟业,在我们平平淡淡当中做出超出平淡的了不起的大事。

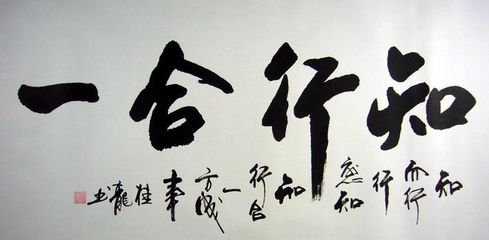

中庸所提出的行为目标是知行合一,中庸之道的理论基础是天人合一。可见在国学中,中庸是非常重要的理论论著,那么怎样才能更准确更明晰地掌握中庸之道呢?

我经常问那些听过我课的朋友,我说,今天我们在六楼上课,朋友们能按照金庸先生笔下的高人之招,从地面跳到六楼吗?这功夫道行得练多少年?他们都说王老师,我们是沿着台阶一级一级走上来的,这就是“道”。我们走路的道,也是规律的哲学的纲领的道。

“道可道,非常道;名可名,非常名。”我们是一步步地踏着“平庸”的台阶不费劲,但它可以送我们上云天,我们明天可以去登泰山而小天下,后天可以登喜马拉雅山。“登高必自卑,行远必自迩。”登上世界的屋脊就靠每一步,从脚下做起,从每一步做起,这就是中庸的庸。

这么讲,中庸好像很容易,沿着很平常的每一台阶,走过了人生的若干台阶后,我们就自然达到了。

但是,儒学创始者至圣先师孔子不这么看,因为他一定要做到:“止于至善。”他说了一句话:“天下国家可均也,爵禄可辞也,白刃可蹈也,中庸不可能也。”什么意思呢?天下国家都可以均分,难不难?很难。一个大官可以把爵——官帽子不要了,禄都辞掉了,难不难?难。一个将军可以在刀尖上起舞,在枪林弹雨当中前仆后继,难不难?难。孔子认为,这三者之难都难不过中庸,“中庸不可能也。”孔子还说自己一辈子,只做到了两次中庸。

在儒家的中庸思想当中,中庸是有刚性的,中庸是有底线的,中庸是有难度的。中庸是中国文化当中最核心的一部分。当然我们不用去咬文嚼字,我们只要理解它的精神,就是不偏不倚,把握平衡,四两拨千斤,然后坚持到底。

爱华网

爱华网