孟子的资料

孟子是春秋战国时期儒家的集大成者,他为发展和壮大儒家学说做出了巨大的贡献,他曾是孔子的再传弟子子思的学生,他吸收了孔子的部分主张,但是又发展了自己的思想,使得儒家思想更加广阔饱满,“孔曰成仁孟曰取义”就是孔孟思想最大的区别,但是他们都为儒家学说的发展做出了很大贡献。

孟子

孟子跟孔子一样都是山东人,而且人生经历也跟孔子很相似,都是年轻时周游历国,但是总是显得不合时宜,他的学说思想总是不被采纳,只好郁郁寡欢。即使孟子通常显得很慷慨激昂,善于辩论,咄咄逼人的样子,但是内心里孟子也是很寂寞的,因为儒家学说在春秋战国的乱世中很难得到采纳,也是不合适的,孟子的失败是注定的。

孟子平时总是满口仁义,希望人人都能做正人君子,他曾经说,人皆有不忍之心,不然与禽兽有什么区别呢。这些道理本身都没有错,也常常能使人信服,不过这些用在约束个人,提高个人修养的方面还有用,但是治理国家毕竟是个非常复杂的事情,也不能靠仁义道德,提高人的修养来简单处理,一个全部都是君子的国家一样是会发生矛盾的,个人的修养决定不了国家的繁荣强大。不过孟子提出尊卑有序,用亲善来改善缓和社会矛盾在社会矛盾突出的初秋战国的乱世中还是有一定的借鉴意义的,也有利于维护社会的长期稳定,但这都是后来的事情了,孟子生前并没有实现自己的理想抱负。

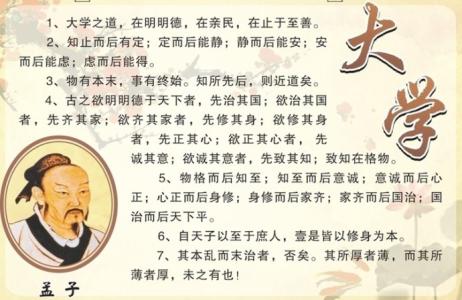

孟子的思想主张

相信朋友们对孟子都不是很陌生,不管是从教学课本上,还是从文言故事里。今天,我们就来了解一下孟子的思想主张。严格的说,孟子是孔子的后世弟子,当然作为孔子的弟子他传播的也是儒家的思想精髓。

孟子画像

作为儒家思想的主要人物,孟子无论是政治思想还是社会地位在战国时都是深有影响的,孟子对当时最主要的影响就是关于仁政的思想主张,战国时期孟子曾游历于各个国家,游说推行自己的思想和主张,这对于当时战乱频繁的时代具有深远的意义。

孟子在人性,社会观点,仁政,礼仪,民本,价值观等多个方面都有不同的思想主张。在人性方面,孟子的思想主张是仁善,与人为善,主张每个人都有自己天生的品德,要求人们多注意检讨自身;在社会和政治观点上,同样是仁政治理天下,让王者一定要仁义治国,重视人民的自身意愿;在民本方面,它的思想是注重民心所向,主张得民心者得天下;价值观方面更是强调自己的一言一行,主张礼仪来约束自己的言行。

孟子的家乡是现在的山东,他是我们中国人的骄傲,同时也是世界人学习的榜样,他的思想影响了后世的很多的人物和国家,他将儒家的思想传播久远,对人类的进步和社会的发展起到推动的作用,世人都称他为“亚圣”,并建“亚圣庙”供后世人敬仰。

孟子见梁惠王

孟子见梁惠王一共有五次,两人之间进行五次谈话,谈话的内容都是针对梁惠王的举政措施,孟子提出施行仁政的儒家思想。

孟子的画像

第一次,梁惠王见到孟子不远千里来到梁国,就问孟子说:老夫子,你这么大老远的跑来梁国,一定是要对我们梁国提出一些有利的见解吧?

孟子回答说:大王你为什么非要说“利”呢?我们还是来说说仁义吧。像大王你这样的人说“怎样使我的国家有利”,而士大夫又说“怎样使我的家族有利”,普通百姓又说“怎样使我们自己有利”。就这样,人人都为了自己的利益互相倾轧,把国家陷于危难之中。比如国家有一万辆战车,弑君者,一定是其中拥有一千辆战车的大夫,国家有一千辆战车,弑君者,一定是其中拥有一百辆战车的大夫。这些弑君者,他们在国家中拥有的很多了。但他们都是以利益为先,所以才会作出弑君的事情。如果以仁义为先,他们就不会这么做。所以说,大王尽可以说仁义,不要说利益啊。

第二次,孟子再见梁惠王的时候,梁惠王在池塘旁玩,他指着那些鸿雁麋鹿问:你们这样的圣人对此也会感到开心吗?

孟子说:这是贤人才能感到的快乐,不贤的人哪怕拥有奇珍异兽,也体会不到真正的快乐。比如说吧,《诗经》上说,文王要建筑灵台,老百姓都踊跃来帮他建造,没多久就造好了,当文王去巡游的时候,看到这些由老百姓心甘情愿为他建造起来的东西而感到高兴。又如《汤誓》上老百姓指着太阳骂夏桀王说,你这个太阳怎么还不灭亡,我宁愿跟你同归于尽。像他这样的人,就算拥有得再多,也得不到真正的快乐。

第三次,梁惠王说,我对国家也算尽心尽力了,哪里有灾荒,我都去赈济,为什么我国的人口还是没有增长趋势

孟子说:我来举个例子吧,打仗的时候,有的士兵逃了一百步,有的逃了五十步。那逃了五十步的人可以嘲笑逃了一百步的人吗?

梁惠王说:这肯定不可以。他们都是逃跑行为啊。

孟子说:既然你明白这个道理,就不要指望你国家的人口比别的国家多了。想要国家的人口比别的国家多,首先你得保证让你的老百姓都有饭吃,有衣服穿。现在你的国家,猪狗都吃着人吃的东西,路上却有饿死的人,你却不设法改变这种现状。百姓死了,你就说这不是你的责任,是年庚不好。就好比你拿刀杀人,把人杀了,你说这不是你的责任,是刀的责任。如果你不怪罪年庚不好,在国内施行仁政,百姓自然都会投奔到你的国家里来了。

第四次,应该是紧接着第三次的谈话。梁惠王问:那我要怎么做呢?

孟子说:用木棒杀人和用到杀人有区别吗?

梁惠王回答说没有

孟子又问:那用刀杀人和用严苛的政治杀人,有区别吗?

梁惠王还是回答没有

孟子说,这就对了。你的厨房里有肥肉,马厩里有肥马,但是路上却有老百姓饿死的尸体,这就好像你带着野兽来吃人啊。你这样,怎么能算是一个好的国君呢?孔子说,用人偶陪葬的人,都会断子绝孙。这样尚且不可,何况像你这样置老百姓于死地的人呢?

第五次,梁惠王说,我们本来很强大,没有国家可以打败我们。可是为什么到了我的手里,到处打败仗呢?

孟子说,如果大王你施行仁政,那么百里的小国都可以取得天下。你只要让人民安居乐业,不要让他们居无定所,古语说,仁者无敌,请你不要怀疑这句话的道理就行了。

1/3 上一页123下一页

孟子对孔子的评价

孟子与孔子都是春秋战国时期的鲁国人,也就是现在的山东人,算得上是老乡,而且孔子身为儒家学派的创始人,孟子是孔子再传弟子子思的学生,那么孔子就是孟子的祖师爷了。这样特殊的渊源下,孟子自然对孔子是十分敬仰的,他曾经评价孔子是古今集大成者,是真正的大圣人,是古今先贤的楷模,对孔子的评价是非常高的。

孔子

孟子把孔子看做是自己心目中的圣人的代表,是非常完美的古代先贤,孟子认为所有的圣贤都比不上孔子,孔子是儒家理想人格的化身,对孔子推崇备至。他曾经非常遗憾自己晚出生了几十年,无法亲自当面向孔子讨教学问,无法亲身领会孔子的智慧。于是孟子就效仿孔子周游历国,当然了他的声望比不上孔子,所以无法带着众多的弟子一起,但是他不辞辛苦,常常形单影只与各国的国君和大臣们辩论,极力推销儒家的学说思想,虽然最后跟孔子一样以失败告终,自己也闷闷不乐,郁郁而终没有实现自己的理想抱负。

不过孟子的辛苦没有白费,他好学不倦,勤于思考,不仅继承了孔子的理论,而且通过自己的学习扩展和发扬了儒家的思想,使得儒家学说进入一个全新的发展时期,提高了儒家思想的境界,将儒家学说带到了一个新高度,受到后人的尊敬。后世常以“孔孟”将他与孔子相提并论,而且被尊称为“亚圣”,仅次于孔子,在儒家学派里威望很高,他的著作《孟子》也是儒家经典之一。

孟子性本善

孟子对我们华夏儿女来说再熟悉不过了,他是战国时期的思想家,他的思想和学说对后世影响深远,人们把他提到和孔子一样的高度,叫他“亚圣”。孟子年轻的时候跑遍了各个诸侯国,希望可以实现自己的政治主张,但都失败了,于是回去教书和写书著说。

孟子画像

他的思想和观点都体现在《孟子》这本著作中。孟子继承和发展了孔子的儒家思想,将孔子“仁”发展成为“仁政”学说,并且提出了性善论。他的理论对宋代影响很大,被宋代尊为国学。现在就让我们来看看孟子人性本善的观点吧。

人性本善,出自《孟子•告子上》:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。”

孟子认为,人的天性是善良的,人从呱呱坠地开始,本来是不会使用心机,都是最原始最纯真的本性。所以他认为我们每个人都用我们最原始纯真的本性来处理事情,以及对待人和人的关系,那么我们的社会就会非常和谐了。在战国时代,各个诸侯国都互相征伐,战乱不断,用性善论的观点来看,这是人们在后天环境中因为各种欲望的诱惑才慢慢形成的,所以运用周礼,实行仁政就是每次关键的了。孟子认为,仁义礼智信等好的道德行为都是每个人天性本来就有的,所以我们在后天中不能丢弃这些好的本性,而是应该继续发扬,通过长期坚持就可以形成孟子所说的浩然之气。

孟子的性善论对后世影响深远,被人们所接受和认同,对我们中华民族传统道德的形成也是意义重大的。

2/3 首页上一页123下一页 爱华网

爱华网