中国风景名胜大辞典

目录

第六部分 江西省

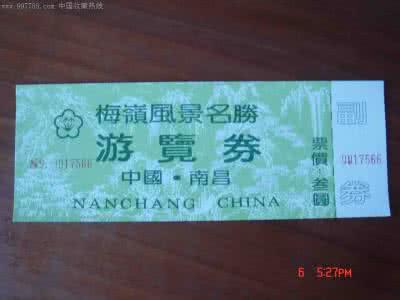

01、南昌市

02、新建县南昌县

03、景德镇市

04、萍乡市新余市

05、九江市九江县

06、彭泽县湖口县星子县

07、濉永修县修水县

08、贵溪县

09、上饶市德兴县

10、宜春市万载县铜鼓县

11、宜丰县上高县高安县

12、清江县丰城县靖安县

13、吉安市

14、吉安县新干县

15、吉水县永丰县泰和县

16、万安县宁冈县

17、永新县安福县

18、井冈山市

19、赣州市

20、宁都县兴国县

21、于都县瑞金县

22、安远县信丰县赣县

01、南昌市

【“八一”南昌起义总指挥部旧址】

在江西南昌市中山路洗马池。原为“江西大旅社”。是一座灰色五层大楼,共九十六个房间。1927年7月下旬,起义部队到南昌,包下这个旅社,在喜庆厅召开会议,成立以周恩来为书记的中共前敌委员会,成为领导起义的指挥中心。8月1日凌晨二时,周恩来、朱德、贺龙、叶挺、刘伯承等领导、组织了南昌起义,全歼守敌一万余人。打响了反对国民党反动派的第一枪,是中国共产党独立领导革命战争的开始。1957年在旧址建立“南昌八一起义纪念馆”,陈毅亲笔书写了馆标,展出了当年的历史文物和照片,系统地介绍了南昌起义爆发的历史背景、详细经过和重大意义。起义总指挥部会议大厅、周恩来办公室、林伯渠办公室、军事参谋团办公室及警卫连、军医处的房间等均已复原陈列。

【八一公园】

原名湖滨公园。在江西南昌市长征路中段。由东湖、百花洲、苏圃、苏堤及东湖东岸陆地组成。建于1932年。1927年南昌起义时,革命军曾在此激战。解放后改名八一公园。面积26公顷,有东、西、北三门。东门为古典式建筑,西门及北门为西式建筑。园内堆山迭石,曲径通幽,花繁木茂。建有品字亭、九曲亭桥、冠鳖亭、四角亭、六角亭、湖心亭等。湖波荡漾,垂柳映翠,富于中国古典园林的风格和乐趣。

【贡院井】

在八一公园内,八一公园原系宋明两朝贡院。清康熙二十年(1681年)巡抚宋世鼎又将设在进贤门内的清代贡院迁于东湖故址(即今八一公国内)。乾隆九年(1744年),布政使彭家屏于贡院凿井,获得明万历丸年(1581年)镌有铭文的石碑一块。铭文曰:“天一地六,涌珠泻玉。金干四维,丹砂千斛。漱润涵芳,源深泽渥。用汲王明,并受其福。”

【苏翁圃】

在八一公园百花洲上。圃因宋苏云卿于此种菜而得名。俗称三洲苏翁圃,后改为憩云庵。苏云卿,四川广汉人,逸其名,云卿为字,与宋丞相张浚相友善,隐居豫章(今南昌),以种菜为生。圃在湖中,四面环水,垂柳夹道。现重建凉亭,遍植花草,风景绮丽。

【三村桃花园】

在江西南昌市潮王洲上桃花村。自清代以来就为南昌著名桃园。据《江城旧事》载:“三村水净沙明,草秀木异。。每阳春二三月,桃花盛开,士子携酒过游,无异虎邱元墓看梅。”1980年三村桃园又补种了桃花万分株,更添异彩。

【大安寺】

在江西南昌市德胜门内豫章后街。初名东寺。东汉末西域僧安世高居于此,遂名大安寺。寺为东晋隆安二年(公元398年)镇西将军谢尚施宅所营建。唐武德间改名宣明寺,大中间又改名普济寺,明初复名大安寺。寺有大铁香炉,为三国吴赤乌间信士弟子捐铁所铸造,高八尺。香炉铭文,《金石萃编》已著录。

【万寿宫】

又名铁柱宫。在江西南昌市翠花街西、棋盘街东。祀东晋道士许逊(号旌阳,又称许真君)而建。宫左有井,与江水相消长;中有铁柱,传为许逊所铸,以镇蛟螭之害。唐咸通年间为“铁柱观”,北宋大中祥符二年(1009年)改为“延真寺”,宋宁宗御书“铁柱延真之宫”,明世宗赐名“妙济万寿宫”。清顺治十四年(1657年)、康熙十四年(1675年)、雍正二年(1724年)、乾隆四十六年(1781年)、道光二十三年(1843年)、同治十年(1871年)曾多次重修。

【方志敏烈士墓】

在江西南昌市北部,离市区10公里的梅岭山脚下。建于1979年8月。占地十余亩。有台阶三百余级,西边青松翠柏环抱,庄严肃穆。墓为汉白玉砌成,大江西省(525)理石碑下面刻有方志敏简历。墓碑正中镌刻毛泽东题词“方志敏烈士之墓”,墓前附设休息室,陈列方志敏烈士生平事迹和珍贵文物。方志敏(1900—1935)江西弋阳人。赣东北革命根据地和红十军的创建人之一。1923年加入中国共产党。1935年1月24日,在德兴县怀玉山与国民党军作战时,因叛徒出卖被捕。同年8月6日牺牲于南昌下沙窝。

【龙沙亭】

在江西南昌市德胜门外龙岗上、北坛沿江处。唐时名清风亭,明万历年间,布政使吴献台、陆长庚移地重建。《太平寰宇记》载,该地“洲北七里一带,江沙甚白而高峻,左右居人时见龙迹”,故称龙沙,亭名龙沙亭。当阳光照射蜿蜒起伏的沙丘时,光彩夺目,宛若游龙,而尤以晚景为佳。“龙沙夕照”。为“豫章十景”之一。有诗云:“晓风度疏松,琳琅动仙阙。回波滚明沙,错认地上月。”“自是江南多胜概,此中风景世应稀。”

【叶挺指挥部旧址】

在江西南昌市百花洲东湖旁的第二中学内。为砖瓦结构工字形二层楼房,面积907.20平方米。原是南昌心远中学校舍的一部分。南昌起义时,叶挺率领的第十一军指挥部设此。楼上为办公室、会议室和电话机房,楼下是军指挥部警卫部队住地。叶挺旧居原在南昌二中教学大楼前面,1958年拆除。1927年7月30日下午二时,叶挺在此召开了第十一军第二十四师营以上及师直机关的军官会议,传达了中国共产党关于武装起义的决定,部署了战斗任务。1977年修缮,按当时陈设复原陈列。

【宁王府】

在江西南昌市星火路。为明宁献王朱权改封南昌后所营建。

朱权系朱元璋第十六子(《明史》说是第十七子),原封大宁。朱棣(成祖)约其起兵,夺取建文帝位后,遂被改封南昌,建宁王府。府第规模宏伟,雕梁画栋,十分华美。因年代久远,风雨侵蚀,都已倒毁,仅头门尚存。头门两壁还嵌有明娄妃所写的“屏翰”二大字,高八尺,宽六尺,用青石刻成。为历代宁王居住之所。正德年间宁王宸濠起兵谋夺武宗帝位,失败后宁王府废。清代改为藩署。解放前后,南昌市政府、江西省文艺学院(后改为文艺学校)均曾设于此。今为江西省京剧、话剧、歌舞三团团址。

【吏隐亭】

又名梅仙亭。在江西南昌市西湖西南,与孺子亭对峙。明万历三十五年(1607年),为纪念汉代南昌尉梅福(字子真)而建。梅福,西汉人,官至南昌尉,后弃官,先后在梅岭、岱山(即现青云谱)等地隐居。南宋绍兴二年(1132年),被封为“吏隐真人”,亭名即源出于此。亭为南昌知府卢廷选创建,有题句云:“疏草孤忠扶赤汉,湖云千载拥丹青。”因东汉高士徐孺子(即徐穉)追慕梅福之高节,故后人所建的孺子宅、孺子亭均与梅福宅、吏隐亭毗邻。

【百花洲】

在江西南昌市状元桥和三道桥之间的东湖一带。共有三洲,其中两洲在八一公园内,一洲为省图书馆、少年宫所在地。原为水泽之乡,被东湖(旧名东太湖)潆回环抱。南宋绍兴年间,豫章节度使张澄在此建讲武亭以习水军。原建有寺字,寺宇之北为“水木清华”之馆,右为“约鸥榭”。其北一洲迭石成峰,土阜孤耸,亭峙其巅,故称“冠鳖亭”。东一洲深入湖心,为宋隐士苏云卿灌园处,名为苏翁圃。清乾隆十一年(1746年)江西布政使彭家屏书“百花洲”三字,镌为石碑,现存省图书馆内。“豫章十景”中的“东湖夜月”、“苏圃春蔬”均在此。唐代诗人张九龄、杜牧,宋代词家辛弃疾均留有描绘百花洲旖旎风光的词章。解放后,东湖几经疏浚,在湖中筑岛修堤,架桥建亭,为游览胜地。

【江西省历史博物馆】

在江西南昌市中心八一广场南侧。馆前耸立着八一起义纪念塔,是一座颇具民族特色的建筑物。筹建于1953年,1958年建成。为全省历史文物保管、收藏和考古发掘、研究工作的中心。全馆分石器、铜器、铁器、陶瓷、金银玉石等部分,兼有古代绘画、古代工艺等。其中陶瓷部分内容较丰富,从六千年前的粗陶到东汉的绿釉陶,从东汉末、三国的早期瓷器到两晋、南朝、隋、唐的青瓷、宋影青瓷及元、明的青花瓷均有收藏,体现了我国陶瓷工艺的发展历史。该馆还藏有“汉喷洗”(用手磨把可自动喷水花)、“公道杯”、“恐龙蛋”等珍贵历史文物。

【江西省革命烈士纪念堂】

在江西南昌市八一大道中段。建于1953年。

建筑面积4000平方米,展线350平方米,共分三层,高22米。前厅有毛泽东题词:“共产主义是不可抗拒的!星星之火可以燎原!死难烈士万岁!”正厅祭坛上建有纪念碑,由朱德题字:“革命烈士永垂不朽。”陈列柜中,珍藏着二十四万余革命烈士名册。两侧园厅陈列第二次国内革命战争时期革命斗争的十个战斗史迹。二、三搂陈列三百多个烈士生平斗争事迹和遗著、遗墨、遗物等。

【军官教育团旧址】

在江西南昌市花园角附近。原为讲武堂。占地几十亩。前后三进共四五十间房,另有礼堂及操场。1926年,朱德赴德留学回国后任南昌公安局长,遵照党的指示,利用自己以前在滇军护国军内的威望和同僚关系,创办军官教育团,培养革命武装干部。学校定名为国民革命军第三军军官教育团,名义上隶属第三军,实际上受中国共产党中央军委的领导,由朱德任团长,陈奇涵任教育长,曾天宇任教员。到1927年2月,接收学员一千余人,成为南昌革命活动的一个基地和堡垒,在“八一”南昌起义时起了重要作用。现保存完好,陈列了当年的一些珍贵文物。

【花园角二号】

是八一南昌起义时周恩来、朱德的旧居。在江西南昌市八一公园至军官教育团旧址之间。为砖木结构两层楼房,有前后两进,面积436.92平方米。1927年春,朱德在南昌创办军官教育团,并担任南昌公安局局长。为便于开展江西省(527)革命活动,租下了这所住宅。“四·一二”反革命政变后,江西的国民党右派也蠢蠢欲动。6月间,以“礼送”共产党人出境为名,迫使朱德离开江西。7月,为准备起义,朱德从武汉返南昌,仍居此。1927年7月下旬,周恩来肩负领导起义的重任,从武汉秘密来到南昌,首先会见朱德。第一天就住在这幢住宅的厅堂里。旧居的一楼北侧是朱德的卧室,南、北前房及正房是警卫员的住房。二楼北侧是郭沫若的住房,他曾在此写下《请看今日之蒋介石》。1977年修复。

【杏花楼】

在江西南昌市南湖中,即今“水观音亭”。据《江西同德善堂募修湖心观音亭小引》载,湖心观音亭建自唐代。据传明正德年间曾为宁王朱宸濠之妻娄妃的梳妆台,万历年间,一度为相国张位(字明成)别墅,称“杏花楼”,内设“闲云馆”。汤显祖、刘应秋、吴应宾等人在此曾多有吟咏。清时,因祀娄妃,募捐修建,始为“因是庵”,乾隆五十三年(1788年)重修时改称“观音亭”。有巷通广济桥,巷口额称“湖心观音阁”,俗称“水观音亭”。东湖杂诗有:“娄妃妆台何处寻,传闻遗址在湖心;不道居民贪福利,募缘建阁祀观音。”(《补江城名迹记》卷二)亭周围湖水潆回,荷香四溢,中临水阁。1919年民间募捐重修,面积约200平方米。亭高两层,四周用砖石砌墙,涨水时不淹。解放后,江西省人民政府文物管理委员会设于此,举办文物展览,现改建为南昌画院。

【投书浦】

原名石头津,又称石头口。在江西南昌市昌北车站西北约1公里的蛟桥附近。该处傍山依水,景色秀丽。《考古录》云:晋殷羡(字洪乔)为豫章太守,临去,因附书百封,羡将至石头,启之,内有嘱托事,掷于水中曰:“沉者自沉,浮者自浮,殷洪乔不为致书邮。”后人便称此地为投书浦(又称投书渚)。清代建石碑、石塔、石牌坊各一。碑曰:“晋殷洪乔投书处”。解放后多次维修。

【佑民寺】

在江西南昌市八一公园北门对面。南朝梁天监年间建。先后修复、重建凡七次。始建名上兰寺,大情初改为大佛寺,唐开元年间改开元寺,大中年间改上兰院,宋咸平年间改承天寺,政和年间改能仁寺,明景泰年间改永宁寺,清顺治年间改佑清寺,1929年定名佑民寺。寺内后殿有巨型铜佛,丈八金身,重三万六千斤。前殿有千佛缸,缸外装饰九十余个佛像。另有南唐所铸铜钟一只。佑民寺殿宇雄伟,是江西省著名的古代寺院,在东南亚佛教界有一定影响。

【佑民寺钟楼】

在佑民寺右侧。为一栋四层四角形花岗石建筑。建于1929年。上悬铜钟,为南唐大将林仁肇于乾德五年(公元967年)铸。重10.064斤,高七尺,围长一丈四尺八寸。铸有“南唐乾德五年太岁丁卯重铸”字样。林仁肇为南唐南部留守、南昌尹,后被后主毒死。是南昌三宝(普贤铁像、佑民寺铜钟、宋代铜钟)中仅存的一宝。

【青云谱】

在江西南昌市南郊定山桥附近。始建于东晋大兴四年(公元321年),为许逊(号旌阳,又称许真君)之”净明真境”。另据《南昌县志》载,唐贞观十五年(641年),刺史周逊奏建,名“天宁观”。大和五年(831年),改为“太乙观”。北宋至和二年(1055年),敕建为“天宁观”。清顺治十八年(1661年)朱良月(即朱耷,号八大山人)偕其弟朱秋月(即牛石慧)隐居于此。后人慕其贤,集资改建为“青云圃”。康熙年间,改“圃”为“谱”。八大山人是明宁献王朱权的九世孙,毕生从事绘画,并精于诗书,在艺术上自辟蹊径,对近代大笔写意画派影响很大。谱内原陈列有玉皇、福主(许真君)、吕祖、关帝、斗母等六龛圣像,八大山人联刻、墨画:墨迹、遗像等各一,还有明遗铜钟、铜瓶、铜炉、三足狮鼎香炉、刘海戏蟾香炉各一,后天井则有唐植五株合抱老桂一棵。解放后,建有八大山人书画馆,陈列八大山人和牛石慧书画百余幅。

【南浦亭】

在江西南昌市沿江路抚河桥附近。据《豫章记》载:该亭与兴建滕王阁略有先后。王勃作《滕王阁序》时,“南浦飞云”已蔚为一景,故诗中有“画栋朝飞南浦云”句。南浦亭始为供迎送客人休息之用。唐白居易《南浦别》诗:“南浦凄凄别,西风袅袅秋。一看肠一断,好去莫回头。”后改为馆驿,专为接待官员之用。古代文人墨客对此多有吟咏。南宋文天祥《登南浦亭》诗云:“半生几度此登临,流落如今雪满簪。南浦不知春已晚,西山但觉日初阴。谁怜龟鹤千年语,空负鹏鵾万里心。无限故人帘外雨,夜深如有广陵春。”今修建滕王阁公园,纳入园景之一。

【南昌起义纪念塔】

在江西南昌市八一广场南端。为纪念“八一”南昌起义五十周年而建。1977年8月1日破土动工,1979年1月8日落成。塔呈四方形,高45.5米。主体为钥筋混凝上,外部用花岗石、大理石贴面。正面是“八一南昌起义纪念塔”九个铜胎镏金大字。下嵌刻有“八一南昌起义简介”碑文的磨光花岗石碑,其他三面有”宣布起义”、“攻打敌营”、“欢呼胜利”三幅大型浮雕,高2.4米、宽9.6米。塔身两侧各有一片翼墙,刻有青松和万年青环抱的中国工农红军旗徽的图案。顶部有万里长城的浮雕,塔身上部有一圈万年青图案,背面为一轮红日,三十个花瓣的葵花向阳盛开。衬托着镰刀、锤子、五角星。塔顶以直立“汉阳造”步枪和由红色磨光花岗石做成的八一军旗组成,造型既富民族特色,又具现代风格。

【钟鼓楼】

在江西南昌市东湖西岸、广济桥南。楼原名岑楼,创建年代失考。南唐时节度使林仁肇施铜铸巨钟悬楼上。明洪武间楼倾斜,遂移钟普贤寺。万历十六年(1588年),知府范涞复修,明末毁于兵火。清初江西巡抚蔡士英复建。楼高十丈,广五丈,飞檐高栋,丛瓴错节,可以俯瞰东湖,远望西山。楼悬大钟,大二十围,重六百钧。明范涞尝登钟鼓楼,有诗记其事:“共上高楼意若何?楼中玉漏瞰金波。云霞半向疏櫺入,苍翠平临远树多;烟篆乍游新栋宇,钟声长满旧山河;凭栏问答情无限,不是寻常载酒过。”钟鼓楼有上联一则:“钟鼓楼中,终夜钟声撞不断”,因“钟、中、终、憧”四字同音,颇不易对,故人称为绝对云。

【娄妃墓】

在江西南昌市沿江路华光庙8号门前。娄妃系明太祖朱元璋十六子(一说十七子)朱权之孙宁王宸濠妻。明正德十四年(1519年)宁王朱庚濠欲反,娄妃曾泣谏不听,后以诗讽之。后宁王宸濠反叛,被巡抚南赣都御史王守仁(即王阳明)平定,宸濠被擒,于槛车中泣曰:“昔纣用妇人言亡天下,我以不用妇人言亡其身,今悔恨何及!”宸濠事败,娄妃亦投江自殉,王守仁收其尸葬之。清乾隆初年,江西布政使彭家屏修其墓时碑题:“前明宁王庶人宸濠娄妃墓在此”。清乾隆四十一年(1776年)署布政使吴翥堂重修。后人钦娄妃之贤烈,墓经多次修缮。娄妃手书“屏翰”二字石刻,今仍保存完好。“屏翰”出自《诗经·大雅·板》:“大邦为屏,大宗为翰”,喻国家之重臣。解放后,墓经多次维修,为南昌有名古迹。

【洗马池】

在江西南昌市胜利路中段,为市区商业最热闹地方。汉高祖五年(公元前202年),灌婴平定豫章郡,常饮马于此,故名。原为赣江岸沙洲,中有一池,广不及半亩,深不及一丈,四周生有绿草,故灌婴放马于此吃草饮水。次年,灌婴筑城于今市区东南皇城寺,立木栏以护东、西、南三面。他的北面,为范仲华所居,作轩于池上,名“临清栾”。据元代刘埙《隐居通议》记载:“江西龙兴市心,有一方池临街,绿水泓澄,名曰洗马池。。予去年到龙兴(元为龙兴路治,即今南昌市),乃见已为民居。”

【贺龙指挥部旧址】

在江西南昌市子固路(现改名星火路)85号。原为中华基督教圣公会宏道堂,前面是教堂和宏道中学教室,后面一栋三层楼房是牧师的住室兼办公室。贺龙率领的国民革命军第二十军指挥部就设在后三楼第二层楼内。八一起义时正值暑期,师生不在校,二十军参谋部和部分队伍都驻在校内,贺龙、刘伯承的办公室和卧室也分别在二、三楼。起义时,贺龙站在指挥部庭院石阶上,在离敌不到200米的地方指挥战斗。当年教堂门楼上的弹痕,仍清晰可见。

【章江渡口】

在江西南昌市章江门外沿江处。为古时豫章(今南昌)城内与江中新洲、内洲及牛行居民汇集之所。气势雄伟,景色宜人,是“豫章十景”之一。古诗云:“月落西山欲曙天,渡头人语在城边。钟声杳霭临江戍,帆影参差隔浦船。几处蘼芜深夕露,万家杨柳■晴烟。年年过客频来往,谁复东流叹逝川。”

【绳金塔】

在江西南昌市猪市街附近。始建于唐天祐年间。相传建塔时掘地得铁函,函内有金绳四匝,古剑三把,金瓶舍利三百个,故称绳金塔。清康熙四十七年(1708年)塔妃,五十二年重建,后数次修缮。今塔为同治七年(1868年)修建。乾隆五十三年(1788年),因城内外多火灾,故铸金鼎,铭有四十八字,置塔顶以镇火。《绳金塔铭》有“水火既济,坐镇江城”句。塔身为砖木结构,七层八面,高59米,周长33.6米,每层围有飞檐,八面均有门通往飞檐,塔内有楼梯。塔下有绳金寺。该塔是南昌市最高的古典建筑物,登上塔顶,可鸟瞰全市。它与原滕王阁对峙,蔚为壮观。

【绳金塔寺】

又称塔下寺,旧名天佛院。在江西南昌市绳金塔下。建于唐天祐年间。乾隆四年(1739年)、二十年、同冶七年(1868年),多次重修。供大千佛,内分法华堂、宿觉堂、圆觉堂。寺前有一半月池,相传为放生池。寺基上嵌有青石碑刻一块,镌有清同治八年荣承大夫、振威将军刘坤一所撰《重修绳金塔记》一文,字迹刚劲有力,清晰可辨。

【梅岭】

一名飞鸿山。在南昌市湾里区。据传西汉南昌尉梅福(字子真)曾弃官学道于此,梅岭由此得名。其岭岗峦起伏,透迤数里,秀木翠竹,景色宜人。岭上有“梅仙坛”,又称“梅仙祠”,现建有宾馆。岭下建有江西农业大学、方志敏烈士墓。为旅游避暑胜地。

【普贤寺】

在江西南昌市普贤寺街。为东晋隆安四年(公元400年)武昌熊鸣鹆舍宅所营建,故名禅居寺,至唐神龙元年(705年),改为隆兴院,亦称隆兴寺。南唐保大二年(944年),袁州刺史边镐以铁30万斤铸普贤乘白象佛像于寺内,始名普贤寺。明永乐中重建,民国时,设普贤寺小学,特建一斗室,以护普贤骑像。唐裴休有赠普贤寺希返禅师诗纪其事。

【喻嘉言墓】

在江西南昌市十字街以东,东坛巷以北,与孺子墓相距不远。喻嘉言,名昌,本姓朱,明宁藩王后裔。明亡后改姓喻。新建县人,因新建曾名西昌,故喻又名西昌,别号西昌老人。早年有志改革政治,清军入关后,隐居山林寺庙,专攻医学,著有《医门法律》、《尚论篇》、《寓意草》等,精心医术,冠绝一时,年七十后成为清初医学界代表人物。清雍正年间,南昌医界收其遗骸,筑墓以葬,清道光十年(1830年)于墓前立石碑:“明名医喻嘉言先生肉身”,左右石碑刻:“奉邑从善乡弟子余绍珩沾恩敬置”、“大清道光十年庚寅岁八月立”。解放后对喻墓曾多次修葺。

【新四军军部旧址】

在江西南昌都司前街、友竹花园78号。两幢主楼为砖木结构的二层楼房。内有原军部办公室和叶挺、陈毅、曾山等的办公室及卧室。另有平房一幢为传达室、警卫室等。1937年抗日战争开始后,我党将红军主力长征后留在南方各省的游击队,改编成新四军。1938年1月在此成立军部。同年三四月间新四军开赴抗日前线,在军部原址设立驻赣办事处,黄道为主任。

【滕王阁】

在江西南昌市沿江路赣江边。唐显庆四年(公元659年),太宗之弟、滕王李元婴都督洪州(冶今南昌)时营建,阁以其封号命名。上元二年(675年)九月九日,重修滕王阁成,洪州都督阎伯玙在此大宴宾客,原拟由其婿撰写阁序以之夸客。王勃省父,过此,席间作《滕王阁序》,成为千古传诵的名篇。滕王阁规模历代不同,最大时阁高九丈,共三层,阁东西长有八丈六尺,南北宽四丈五尺,还有二亭,南曰压江,北曰挹翠。后又增建迎恩亭,为接恩诏拜御赐之所。中为王勃序,翁方纲书。上层前楼额曰:“西江第一楼”,后楼小篆韩愈记:“江南多临观之美,而滕王阁独为第一,有瑰丽绝特之称。”匾曰“仙人旧馆”,李春园书。阁中,咏阁的诗文、碑拓、图画,历代不绝,丰富多采。滕王阁历时一千三百多年,屡毁屡建。1926年,被北洋军阀邓如琢烧毁。近年重建。

【澹台灭明墓】

在江西南昌市中山路与环湖路相交处的第二中学内。澹台灭明(前512—?)字子羽,鲁国武城(今山东费县)人。原是孔子学生,因其貌丑,孔子以为其才薄,澹台灭明便“南游至江”,有弟子三百,他以德行著称,后名声大振。孔子闻之感叹不已,说:“吾以言取人,失之宰予(字子我,孔门弟子中之善言者);以貌取人,失之子羽。”(见《史记·仲尼弟子列传》)后人争相立墓以祀。墓有三处,即武城(今山东费县)、陈留(今河南开封县)、豫章(今江西南昌市)三地。据史学家考证,其墓应在南昌。澹台墓宋时有漕使高过题碑:“鲁澹合子羽之墓”。明时知府范涞重修,清时学使王思训立石碑,题为“先贤澹台子羽之墓”。后经多次重修。

【孺子亭】

又名高士亭。在江西南昌市西湖南岸。南唐时建有“孺子台”,明嘉靖年间徐樟立亭千高士祠北,以祀其祖先徐穉。明万历年间,知府卢廷选于湖中四周垒石,环护亭基。1930年重修。徐穆,字孺子,南昌人,为东汉时高士。王勃《滕王阁序》中有“人杰地灵,徐穉下陈蕃之榻”句,说汉豫章太守陈蕃,不接待宾客,唯敬徐穉的高风亮节,而给徐穉专设一榻。孺子亭傍湖挺立,湖畔垂柳成行,“徐亭烟树”(又称“徐亭烟柳”),古为“豫章十景”之一。1930年重修时立有亭碑,抗战时被日军推堕湖中,1979年4月打捞上岸。亭旁有孺子宅。1982年改建为孺子亭公园,孺子亭亦修建一新。

02、新建县南昌县

【上天峰】

在江西新建县大塘,距南昌市北40公里。俗称上天岭,上有大石头,内有石室、石床、石巷等名胜,为西山胜景之一。游人多有题咏,以新建王少华诗最著。总咏大石头诗云:“古迹名石头,乾坤亘古留。山灵隐呵护,仙子托遨游。风起时飞燕,图成岂湿鸥。幽人乐高枕,矢志不公侯。”咏石室云,“室小宛然在,造物吁有情,云烟常覆盖,神鬼助工程。铁壁积雨雪,洞门掩柴荆。人遏增感慨,终古吊荒城。”咏石床云:“神女高栖处,留遗尚有床,何年曾倚枕,觉梦熟蒸粱。云雨传朝暮,徘徊想婉扬。嫦娥空有色,不及拥衾香。”咏石巷云:“石壁两如削,平分一道中,仰观天若线,倚望月如弓。无犬吠寒夜,何人逞斗风?桃源深有路,当与入时同。”明戏剧家汤显祖常侍其师张位至上天峰遨游竟日。

【宁王朱权墓】

在江西新建县西山潢源村西约半公里处。朱权(1378—1448)是明太祖朱元璋第十六子(《明史》说是第十七子),十四岁封为宁王,坐镇大宁(今辽宁宁城西),永乐改封南昌。博学多才,曾撰《通鉴博论》、《汉唐秘史》、《史断》、《诗谱》及杂剧等数十种。六十岁时建此墓,并在墓前建南极长生宫。墓用青砖砌成,仰顶为卷拱式。建造雄伟,全长31.7米,有墓室六间。大门为插板式,二门、三门均为双扉枢轴式,墓门有斜坡自上而下。墓内出土有金钱、玉带、山道冠、木俑及瓷器。全墓雄伟宏大,墓前原有牌坊、享殿,现存石华表两幢。

【西山】

即献原山,在江西新建县西,绵亘三百里。《水经注》作散原山,《豫章记》作厌原山,《太平寰宇记》作南昌山。山上名胜古迹甚多,峰峦迭嶂,著名山峰有萧岭、安峰岭、桃花岭、上天岭等,胜迹有万寿宫、风雨池、洪崖丹井、上天岭石室等。西山积翠,景色如画。

【西山万寿宫】

在江西新建县西山。据《新建县志》及《西山万寿宫通志》载,晋代南昌有一许逊,曾任旌阳(今湖北枝江县北)县令,居官清廉,为民除害兴利,后弃官东归,在此修身炼丹。后人为纪念他立许仙祠,即万寿官前身。南北朝时,改祠为游帷观。宋大中祥符三年(1010年),升观为宫,真宗御书“玉隆”赐江西省(533)额。宋政和六年(1116年),徽宗诏令仿西京(洛阳)崇福宫重建,并亲书“玉隆万寿官”的匾额。元至正十二年(1352年),全部焚毁。明正德十五年(1520年)重建高明大殿,武宗题额“妙济万寿宫”,万历十年(1582年)新建其他殿宇。清乾隆四年(1739年)基本恢复旧观,咸丰十一年(1861年)又被焚毁。同治六年(1867年)建前三殿、中三殿、后三殿,左侧有文昌官,右侧为逍遥津,还有戏台、山门等,为江西著名的大庙。建筑大都毁于抗日战争时期,解放后仅存正殿,近年续加修建。宫内有三棵植于晋代的参天古柏,苍老葱茏。其中正殿前右侧一株,相传为许逊手植。宫前晋代铁柱古井泉水清澄,八角护栏保存完好。

【梦山石室】

原称西山天宝洞。在江西新建县石埠的梦山上,因称梦山石室。为明代所建的仿木结构石室。筑室前,相传唐代道士施肩吾曾隐居于此,故又称为施先生石室。

【梦山罕王峰】

在江西新建县石埠,南昌市西南25公里。峰上有罕王祠。传罕王名刘护,爵封王号,领左副江甫诸军事。祠内有其三子塑像。长子应孚,次子庆善,相传皆有才勇:三子昭利,铜头铁面,金甲锦袍,带三山冠,持七星剑,猿臂善射,骁勇绝伦。每年农历九月初一日,附近乡民,纷纷前来祭祀,香火甚盛。山背为梦山,山有石庙,祀梦娘娘,讹传求梦甚灵。

【萧峰】

在江西新建县与南昌市湾里区梅岭之间。又名紫霄峰,亦名萧史峰。是西山最高峰,海拔799米,距新建县城18公里。相传春秋时(公元前七世纪),秦穆公婿萧史与秦女弄玉在此笙游吹竺引凤。峰上有吹竺坪,非常平整,景色秀丽,即因此得名。为游览胜地。明末,新建徵士徐世溥曾游此,作《萧峰史记》以记其胜。

【小兰东汉墓】

在江西南昌县小兰村旁。1979年发掘。据考为三国时古墓。其中一号墓有通道、前室、天井、耳室、后室,墓葬形制在我国较少见,且保留完整,随葬品甚多。墓为砖室藻井。

【蜚英塔】

在江西南昌县武溪街以北约3公里处麻丘宝塔小学旁。建于明天启元年(1621年)。为我国传统的楼阁式建筑。坐北朝南,平面呈六边形。塔基用长方形红砂石砌成,共七层,高约30米。内有石阶,可攀至顶层。砖檐为五层平铺,叠涩出檐。在第三层正面有一塔碑,右书“龙飞天启辛酉元年正月十一日立”,中有“蜚英塔”三个大字,左书:“东阁大学士癸未状元朱国祚题,西川右藩伯丙戌会魁周著鼎建”。塔顶早无。抗战期间,日军曾用迫击炮轰击,至今留有弹痕三处,每层青石板楼面被砸毁,虽遭破坏,但仍较坚固。

03、景德镇市

【白虎湾古瓷窑遗址】

在江西景德镇市东9公里的景婺公路边,距湘湖1公里。白虎湾村后(红土山渠道附近)是五代至宋初时的古窑址区,村西(白虎湾边山,又称油榨背后山)为北宋时期的遗物堆积区。村南公路边(俗称“蒲鸡墩”)以南宋堆积物为主。三处堆积总面积共约1万平方米。窑址规模宏大,保存完好,受到国内外陶瓷专家的重视。

【红塔】

在江西景德镇市原浮梁县旧城内西面的一个小土堆上。六角七层,每面有二朵铺作,角上有转角铺出,除第二层因第一层的门窗较高无平座外,余各层均有平座。每层平座设三门,各据一面,余三面无门。因墙的厚度大,故塔里形成一条长巷,巷的仰顶,以菱角牙子叠涩构成。有平斜步道。据《浮梁县志》载:“西塔寺在西隅,唐太和六年僧度创,塔高十三丈。宋建隆二年县民黎文表倡造,明万历三年,塔重修。”因外墙为红色,故称红塔。

【南市街古瓷窑遗址】

在江西景德镇市柳家湾以西1公里的南市街。遗物分四片堆积:(1)在村后600米的狮子山黄土岭的西北斜面上;(2)东起水库,西至南市小学,北至马路,南至山麓;(3)在第二堆积折而向南约200米的山涧;(4)在南市街村底,总面积约数万平方米。遗物上溯五代,下至元初。产品器型精巧,釉水晶莹,多有精美的刻划花或印花,影青瓷雕生动、别致。装烧形式有支钉迭烧、匣钵仰烧和支圈复烧等多种,是景德镇市境内仅次于湖田窑的生产规模较大,时间较长,产品较精的五代至元初的古瓷窑遗址。

【莲花塘】

在江西景德镇市北。因满塘盛开莲花而得名。塘呈“吕”字形,四周群山环抱,塘边杨柳低垂,中有凉亭画阁,两旁曲径通幽,是游览避暑胜地。唐以前,莲花塘称“莲池”,唐太和后,因尚书薛扆之女玉枝死于池中,并葬于池侧,故改名沉玉塘。宋时湖内建有宝积寺,是佛印和尚的下院,故又改称佛印湖。宋以后历代在此没有学官,清道光年间在此创建绍文书院。1938年,这里是新四军景德镇市办事处所在地,解放后辟为游览区。

【高岭山】

在江西景德镇市郊50公里的高岭村。明人宋应星在《天工开物·陶埏》中记述出糯米土的高梁山,即指此山。1712年法国神甫昂特雷柯尔向国外介绍过这里的瓷用原料,从此,高岭闻名世界。是景德镇市著名的瓷用原料产地,也是世界制瓷粘土(高岭土)的命名地。遗迹分布在高岭村前水口亭与高岭山两地。水口亭保存有明万历、清雍正的石碑数块,高岭山则多明清矿洞与淘洗的水池及工棚等遗址。

【黄泥头古瓷窑遗址】

在江西景德镇市东7.5公里的黄泥头小学后山。

遗物堆积范围约5,000平方米,分东、西两堆,约高十数米。西堆以五代遗物为主,产品有灰胎青釉器和白胎白釉器两种,碗盏以钉重合迭烧,壶为瓜棱式。东堆以北宋遗物为主,产品为影青瓷,取一器一匣的仰烧法。是景德镇五代至北宋时期最有代表性的古窑址,遗物丰富集中,保存完好。

【湖田古瓷窑址】

在江西景德镇市郊湖田村。面积约40万平方米。窑业兴起于五代,经宋、元至明中时结束。五代遗物堆积在村东,宋、元遗物在村南,元、明遗物以琵琶山为中心。窑具与碎片堆积以刘家坞、琵琶山最丰富,中心处厚达数十米,保存较好。大窑炉与作场遗迹则多聚集在天门沟两岸。五代产品以白釉器为最精。其中出土的蟹壳青小碗和白釉盘,器型规整多样,体薄透光,釉色淡青,花纹精细,完全达到了现代瓷器的水平。宋代产品以影青刻、印花器物为主,造型秀丽,纹饰精美。元代以黑、黄枢府器为多,亦有青花生产。明代以民用青花为主。此窑址反映了景德镇近七个世纪的制瓷技术与艺术及生产规模的发展过程,是研究我国陶瓷发展史的重要珍贵资料。

04、萍乡市新余市

【文庙】

在江西萍乡市内。始建于唐武德年间,为庚萼倡建。故址在市南的南宝积寺后,宋时兵毁。自南宋后重修八次,庙址亦有变迁。清顺治十年(1653年)重建,雍正十二年(1734年)以旧址扩建明伦堂,1941年曾全部翻修过。文庙按我国传统官殿式建成,分前后两殿,左右长廊。前殿有三重宫殿门,殿门满布鼓钉,左右有耳室。后殿为正殿,有石狮。各殿的石雕工艺十分精致。现仍保持旧貌。对研究古代建筑有一定的价值。

【安源路矿工人俱乐部旧址】

在江西萍乡市安源半边街。1922年5月1日成立俱乐部。9月大罢工后,俱乐部由七百多人迅速发展到一万三千多人。俱乐部第一任主任是李立三,后为刘少奇。罢工胜利后,刘主持会议,决定由工人出钱按莫斯科大剧院的式样兴建俱乐部,于1923年5月1日落成。一楼中厅是纠察团办公室。一楼右侧为裁判委员会办公室。一楼左侧系会计股办公室,另有一间金库附在后面。和会计股紧紧相连的庶务股。二楼左侧为总代表会议室,代表由选举产生。第一届、第二届总代表均为四十五人。二搂左侧前房系刘少奇和何宝珍的卧室。刘少奇在安源工作近三年,曾任俱乐部全权代表、窿外主任、总主任等职。二楼中间的后房为黄静源卧室,黄曾任俱乐部副主任,1925年10月16日被敌杀害于俱乐部门前操场上。二楼右侧大房为主任团办公室。

【杨岐寺】

又叫普通禅寺。在江西萍乡市的杨岐山。唐代建造,清道光年间重修。该寺有如来佛、十八罗汉、二十四诸天神等塑像,还保存着刘禹锡手书的序文石碑。石碑原属塔铭,塔毁,碑被移至寺内。石碑嵌在寺内正殿的左右两墙上,右为唐大和六年(公元832年)甄叔大师塔铭,左为唐元和二年(807年)乘广禅师塔铭。北宋时,禅宗高僧方会(992—约1049)在此创立杨岐宗,为禅宗下临济宗的一派。

【张家湾军事会议旧址】

张家湾又名水浒庙。在江西萍乡市安源矿区东头,距工人俱乐部半公里。是一栋砖木结构的两层楼房。原为一土豪所建,1921年地主武装“保卫团”驻此。1922年9月工人罢工胜利后,俱乐部在此办工人子弟学校和工人夜校第一校。1925年9月,俱乐部被封闭后改为小学。1926年9月,北伐军到安源,工人俱乐部恢复,学校重新开办。1927年9月上旬,毛泽东从湖南来安源,在此东北端的搂房里召集安源、浏阳等地党、军负责人潘心源、王新亚等,讨论秋收起义具体计划,宣布暴动日期、进军路线和口号。起义前夕,部分农军驻扎在此。

【谈判大楼旧址】

在江西萍乡市安源矿区高山上。原为煤矿公事房。是一栋两层办公大楼。1922年9月安源路矿工人罢工时,敌戒严司令部设此。李立三、刘少奇先后作为俱乐部的全权代表,来此与路矿当局谈判。参加的有路矿两局全权代表、戒严司令和地方绅士、商会代表等。17日晚,路矿两局与俱乐部拟定了草约。18日晨,三名代表在局机务处正式签订了十三条协定。历时五天的大罢工终于取得胜利,在中国工人运动史上写下了光辉的一页。解放后,在谈判大楼对面的安源山上,建立了安源路矿工人运动纪念馆。

【孽龙洞】

在江西萍乡市福田乡青溪村。洞长8公里,洞中有洞,幽深莫测,洞内景点甚多,各种石钟乳和石笋、石柱,荟萃交织,构成千姿百态奇丽的景观。长年流水不断的地下河贯穿全洞。许多钟乳石可演奏出不同的音乐。一泓粼粼的碧波,隔空托起一个巨大的水上吊钟,灯光村映,更显得古色古香,敲之发出低沉的钟鸣,回声朗朗,更显奇特。

【罗坊会议会址】

在江西新余市罗坊陈家闹。为一厅二间的店房。1930年10月23日至30日,毛泽东在此主持了红一方面军总前委和江西省行委联席会议,简称罗坊会议。参加会议的有总前委成员和军以上负责人及江西省委负责人共十亲人。朱德、彭德怀及党中央长江局代表周以栗也出席会议。通过了《目前政治形势与红一方面军及江西党的任务》的决议,反对“左”倾机会主义攻南昌、打九江、会师武汉的错误主张。毛泽东提出了“诱敌深入”的作战方针,为取得第一次反“围剿”的胜利奠定了基础。现会址保存完好。1973年在会议旧址旁建有罗坊会议陈列馆。

【庐山】

又名匡山,或匡庐。在江西九江市南。飞峙长江边,紧傍鄱阳湖。相传周朝有匡氏七兄弟上山修道,草庐为舍,故名。有“匡庐奇秀甲天下山”之称。长约25公里,宽约10公里,略呈椭回形。最高的汉阳峰海拔1.474米,云中山城——枯岭镇,海拔1.167米。庐山为地垒式断块山,多险绝胜景,匡庐瀑布更是名传天下。其中仙人洞石松横空,五老峰山姿奇特,龙首崖苍龙昂首,含鄱口势含鄱湖,大天池霞落云飞,白鹿洞四山回合,玉渊潭惊波奔流,秀峰碑刻如林,温泉设备齐全,四季风景如画。夏季凉爽宜人,七月的平均气温为摄氏22.6℃,为避暑胜地。庐山云雾缥缈,年平均雾日为190.6天,年降水量1,833.6毫米。峰奇山秀,自古有名,《史记》上就有记载。据传夏禹王疏九江,秦始皇南巡,都登过庐山。东汉明帝时,成为中国佛教中心之一,有三大名寺(西林、东林、大林)、五大丛林(海会、秀峰、万杉、栖贤、归宗)。历代诗人墨客慕名前来,陶渊明、李白、杜甫、白居易、苏拭、陆游、范仲淹等纷纷赋诗填词,岳飞、文天祥、李时珍、徐霞客也曾到此。山上的历代名家书法、碑刻有很高的艺术价值。解放后,开辟登山公路,兴建疗养院、休养所、文化宫等,已成为劳动人民疗养和游览的胜地,国外游人向往的名山。

【花径】

在庐山枯岭西谷。迎面一座石门,两边分刻着“花开山寺”,“咏留诗人”的石联,上横刻“花径”两个大字。相传唐元和十三年(公元818年)著名诗人白居易登山游览,漫步花径,正值山下桃花已谢,而大林寺桃花盛开,即兴赋诗:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。”故负盛名。花径亭里有一横石,上刻“花径”二字,传为白居易手书,1930年被石工发现,后定为唐代“花径”所在地。亭侧十几米外的树木花丛中,有一彩色方形石亭,即景白亭。从景白亭拾阶而上到花房,内有四百多种奇花异草,万紫千红,香飘四季。四周条案上、屏风前盆景秀丽。墙内假山玲珑,墙外雪松亭立。1953年建为花径公园。出花房过九曲桥,可在湖心亭中观看湖光山色。画面各异,妙趣横生。

【仙人洞】

在庐山枯岭西北处。系悬崖绝壁之天生石洞。圆门上刻有“仙人洞”三字。圆门三尺之外即悬崖,崖旁一块横石悬空,往北伸展,叫“蟾蜍石”,石背裂缝处长一古松,即石松。石上刻着“纵览云飞”四字。洞口有“佛手岩”石刻,乃南宋宝祐三年(1255年)所刻。洞深约三丈,相传为唐吕洞宾修仙之地。洞后一滴泉,池边壁上有“天泉洞”、“洞天玉液”等石刻。洞北一小路,尽是悬崖和竹林,名仙路。石上刻“竹林寺”三字,即神话中的“竹林隐寺”。

前为观妙亭,亭下巨石即访仙石,与朱元璋访周颠的故事有关。

【御碑亭】

又名白鹿升仙台。在庐山仙人洞西北的锦秀峰上。亭内有碑高约4米,碑文为明太祖所写“周颠仙人传”。石门上对联两幅:“四壁云山九江棹,一亭烟雨万壑松”;“故从此处寻踪迹,更有何人告太平。”据传朱元璋和陈友谅大战鄱阳湖时,有一名叫周颠的疯和尚在南昌行乞,口唱“太平歌”,言朱元璋“做皇帝定太平”。朱得知后,便邀周颠同行。在横渡长江攻南京时,风雨大作,兵马不能前行,周颠立船头,向天呼叫,遂风平浪静。后僧辞归,问其所注,答:“我乃庐山竹林寺僧也。”朱元璋建都南京,特遣使来庐山,不见周颠,人传已在此乘白鹿升天。朱元蟑即建亭立碑,以张其事。倚亭可北眺长江和九江市景色。峰下是锦秀谷。北宋王安石曾专门写诗赞美:“还家一笑即芳晨,好与名山作主人,邂逅五湖乘兴往,相邀锦秀谷中春。”

【大天池】

在庐山天池山,御碑亭西。山上有一方池,池水终年不涸。

池旁长亭,为东晋僧人慧待所建天池寺原址,宋称天池院,明改名护国寺。附近有宋、元、明以来石刻多块及天池塔、天心台等遗迹。寺西平台即文殊台,是观赏云海之地。每当春夏之交,山中水气郁结,云雾漫天,谷中薄雾如轻纱缭绕,白云时而傍山升腾,时而翻滚直下。尤以天他晚霞最美,高台看红日彩霞满天,极目长江如练,放眼平川生辉,为庐山胜景。

【小天池】

在庐山枯岭街东北1公里处,为山北主要风景点。山上松林覆盖,山顶有一圆形泉池,久旱不涸,久雨不淹,小天池之名由此而得。相传是明朱元璋与陈友谅大战鄱阳湖时饮马之地。由此南望即女儿城、大校场。东南山腰即捉马岭河谷。当年朱元璋南登庐山,曾扎营女儿城,练兵大校场,放牧捉马岭,饮马小天池。登天池亭可眺望鄱湖风光和与汉阳峰争雄的大月山。天池口西的望江亭,可见一泻千丈的剪刀峡,云中滴翠的枯岭山城。亭下有一羊肠小道婉蜒而下,为解放前登山的主要道路,叫莲枯路。一边陡坡,一边悬崖,道路险峻。

【龙首崖】

在庐山大天池侧门外数百米处。形似两块巨石,一块直立,深不见底,一块横卧其上,直插天池山腰。上覆劲松,下临绝壑,似苍龙昂首,故名。站在崖上,耳边则闻汹涌澎湃的松涛和山泉击石的巨响,声如万马奔腾,鼓角齐鸣,古人称为“奇绝”。崖下即狮子崖、方印石,清凉石、百丈梯等名胜。龙首崖下0.5公里处有文殊洞,凹人崖壁之内2米多,宽约8米,好似堂屋,相传天池寺僧曾以崖为屋,壁外有“文殊古洞”四字。解放后,修有小亭供游人纵览全景。

【三宝树】

在庐山庐林大桥的西边。其中两棵为柳杉,高约40米,树干需四人合抱。另棵为银杏,古老挺拔。树底石上,刻着“晋昙洗手植”五个大字。传为晋昙诜和尚自西域带回的树苗,亲手栽于此,距今约一千五百年。明代地理学家徐霞客在游记中写道:“溪上树大三人围,非桧非杉,枝头着子累累。”可见三宝树年代久远。

【含鄱口】

在庐山东谷含鄱岭中央。海拔1,211米。左为五老峰,右即太乙峰。山势高峻,怪石嶙峋,形凹如口,以势含鄱湖、气吞长江而得名。放眼口外,江湖浩荡,千帆竞发。东南汉阳峰古松盘结,北面大月山云雾蒸腾。岭前石坊刻“含鄱口”三字,左右各刻“湖光”、“山色”两字。往前一伞形亭即含鄱亭,中央有一方型楼台,门上题“望鄱亭”三字,是看鄱阳湖日出之佳地。每当晨光微曦,水天一色,一轮红日喷薄而出,金光万道,绚丽多彩。若月夜登含鄱口,则奇峰错列,群星灿烂,渔火万点,波光月色,相映成趣。是庐山胜景之一。

【汉阳峰】

在庐山东南部。海拔1.474米,终年云雾缭绕,是庐山最高峰。峰呈馒头状,附近还有呈金字塔型的小汉阳峰。大汉阳峰顶有石砌的汉阳台,据说月明风清之夜,可观汉阳灯火,故名。台附近有黝黑石碑,上刻“大汉阳峰”四个大字,碑上藓苔漫布。台前悬崖形同靠椅,相传大禹治水时,就坐在这崖石上俯视长江,考虑如何“疏九江”,因称禹王崖。《史记·河渠书》载:“南登庐山,观禹疏九江。”顶峰黑松遍布,矮小盘结,形状奇异古雅,为别处所罕见。夏日庐山芙蓉盛开,布满山沟边缘。登顶峰,南俯鄱阳湖,波光似镜。北望长江,一泻千里。东北五老峰、太乙峰、晒谷石,峭然屹立,星子县城历历在目。

【五老峰】

在庐山万松坪1公里处。五峰耸立,雄伟陡峻。从山麓明代所建的海会寺仰视群峰,似五个老人并坐,故名。从各个角度去观察,山姿不一,有象诗人吟咏,有象勇士高歌,有象渔翁垂钓,有象老僧盘坐。第三峰最险,峰顶有“日近云低”、“俯视大千”等石刻。第四峰最高,峰顶云松弯曲如虬。下有五小峰,即狮子峰、金印峰、石舰峰、凌云峰和旗竿峰,往下为观音崖、狮子崖,背后山谷有青莲寺。李白诗云:“庐山东南五老峰,青天削出金芙蓉,九江秀色可揽结,吾将此地巢云松。”峰后山谷为青莲寺。李白号青莲,传此乃李白当年“巢云松”隐居之地。五老峰东面有三叠泉,西南为庐山松、一线天,峰麓为海会寺,是庐山的胜景,游人必登之地。

【三叠泉】

也叫三级泉、水帘泉。在庐山东谷会仙亭旁。据《桑记》记载:三叠泉之水“出自大月山下,由五老背东注焉。凡庐山之泉,多循崖而泻,乃三叠泉不循崖泻,由五老峰北崖口,悬注大磐石上,袅袅而垂垂练,既激于石,则摧碎散落,蒙密纷纭,如雨如雾,喷洒二级大磐石上。汇为洪流,下注龙潭,轰轰万人鼓也。”站在观山上,可见一缕泉水,垂直飞泻而下,落在大磐石上,发出洪钟般的响声,泉水经过两次折迭散而复聚,再曲折回绕,又往下泻,谷风吹来,泉水如冰绢飘药空中,好似万斛明珠,随风散落,在阳光下,五光十色,晶莹夺目,宛如银河来自天上。附近有铁臂峰,岩石黑中带赤,层层堆迭而成,疏密很有次序,为庐山独一无二的岩层奇观,世人按其形象,称为石桌子。峰下白石加玉,形成拱门,即玉川门,泉下为观音崖和观音洞,洞下即绿水潭,潭畔岩石上刻隶书“竹影疑踪”四字。赵孟頫《水帘泉诗》:“飞泉如玉帘,直下数千尺,新月如帘钩,遥遥挂空碧。”

【九叠屏】

又名屏风叠。在庐山三叠泉之东北。屏下即九叠谷。层峰迭翠,鄱湖黛光,山川秀丽,景色宜人。据《桑疏》记载:“九叠屏谓之屏风叠,。。山九叠而屏故名。”唐天宝十五年(公元756年)安禄山攻陷长安后,李白来此隐居。作《赠王判官时余归隐庐山屏风叠》诗:“大盗割鸿沟,如凤扫秋叶,吾非济代人,且隐屏风叠。”此时永王李璘起兵东巡浔阳(今九江),李白出山为僚佐。永王璘兵败,李白被捕入狱,次年流放夜郎中途遇赦还,再过浔阳、庐山屏风叠,作《庐山谣寄卢侍御虚舟》有“庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光”之句。

【铁船峰】

在庐山牧马场西1公里处。有一壁铁青色悬崖,崖顶巨石“如船,故名。面对鄱阳湖,居高临下,十分险峻。东晋永昌元年(公元322年),大将军王敦因晋元帝(即司马睿)抑制王氏势力,密谋起兵叛乱。传说许逊(许旌阳)、吴猛等人力加劝阻。有一次,王敦设宴款待许逊、吴猛、郭璞等。席上说他日前梦见一根大木冲天,请客解梦,众议纷纷。许逊说梦不祥。吴猛解释说,“一木破天是一个‘未’字,因此未可妄动!”王敦勃然变色,又问郭璞,郭也借辞劝阻,王怒杀郭,以儆他人。许逊抛酒杯于空中,如白鸽盘旋飞翔。众人乘坐,急驰而去。王敦回头已不见众宾客。许逊、吴猛率众到南京,想搭船转南昌,风急浪大,只找到一只没有艄公的木帆船。吴猛驾船,要客途中不能睁眼。众闭目坐于船上,风声如雷贯耳,似有千钧之力挟船御风而行。到了庐山紫霄峰,船渐低飞,因船底擦着树梢,发出沙沙声响,同行人不觉睁眼,船立刻落在庐山,变成铁船峰。故有“铁船飞渡”的神话传说。

【庐山植物园】

在庐山东谷含鄱岭和大月山之间。群山环抱,溪流迂回。海拔1.200多米。是我国著名的亚热带高山植物园。建于1934年。解放前已一片荒芜。解放后,进行科学规划和布局,修建7.000多平方米建筑物,并辟有松柏区、树木区、草木区、温室区、沼泽区、自然保护区、荫栅、苗圃等种植基地,云集国内外三千四百多种植物,种植近万株化石植物水杉,并模拟高山植物生态,依山选石开辟岩石园。全园储藏标本十万多号,与五十三个国家二百多个单位有交往,积极开展引种驯化工作,以植物学联系农、林、园艺、药物等方面进行综合研究,为我国普及、提高植物学知识的科学场所和游览园地。

【芦林大桥】

在庐山牯岭、含鄱口间。建于1955年。高32米,长120米,宽约12米。由大桥拦截而成的芦林湖,可蓄水二百多万立方米。桥两侧砌有雕花石栏及灯柱,两座彩色的湖心亭倒映湖中,湖水如瀑布从桥孔泻出。山峦环抱,青松挺拔,环绕湖畔,风景优美。

【醉石馆】

又称五柳馆、归去来馆。在庐山南麓虎爪岩下。为晋代文人陶渊明醉游之所。原系书馆,馆西有溜缨池,一瀑布自上而下,池中有巨石,高大如一小屋,顶平而光。陶渊明辞官归田后,隐居于此,醉则卧此石,称醉石,并赋《归去来辞》。石上刻有“归去来馆”四个大字及宋、元文人手迹。

【九十九盘石刻】

在庐山圆佛殿西、登山小道旁。是步行上庐山必经之地。路旁绝壁间,有未、元、明、清以来题刻甚多,约有九十九盘,笔力刚劲,引人入胜,如:“白云天际”、“清虚灵台”、“烟霞深处”、“天半”、“南无佛”、“土地”等,字体不一,笔锋各异,对研究古代书法有重要历史、艺术价值。

【东林寺】

在庐山西北麓。是我国佛教净土宗(莲宗)发源地。东晋太元十一年(公元386年),名僧慧远(俗姓贾,山西楼烦人)在此建寺讲学,并创设莲社(亦称自莲社),倡导弥陀净土法门,后世推尊他为净土宗始祖。唐时极盛,有“殿厢塔室共三百一十余间”。扬州高僧鉴真东渡日本前来寺,后和该寺智恩和尚同渡日本传经讲学。慧远和东林净土宗的教义也随之传入日本,至今日本东林教仍以庐山东林寺慧远为始祖。寺前虎溪,自南向西回流,上有石拱桥。相传慧远专心修行,影不出户,送客不过虎溪桥。当时常与诗人陶渊明、山南道士陆修静谈儒论道。一次他送陶、陆出山门,边谈边走,不觉过了桥,”神虎”吼叫不止,三人相视大笑。这个文苑佳话,称为“虎溪三笑”,流传至今。过虎溪桥向北百余米,是第二道山门。朱红门墙上有“秀挹庐峰”四字,寺东罗汉松传为慧远手植。古松苍劲挺拔,碧绿繁茂如盖,古松旁为护法殿,有金面金身的弥勒像和韦驮像。正殿神运宝殿供有释迦车尼、文殊、普贤、阿难、迦叶等塑像,左右两殿是十人高贤堂、三笑堂,殿后有聪明泉、石龙泉、白莲池、出木他等古迹。并有晋石塑、唐经幢及唐、明、清文物碑刻。历代文人慕名而来者甚众,李白《白居易、柳公权、陆游、王守仁等均曾在此题诗,立有石碑。

【西林塔】

又名唐代千佛塔。在庐山东林寺西。建于唐开元年间,明代曾重修。塔呈六面七层,均有佛龛。底层南北开门,正门向南。塔南每层门顶皆有题额,底层为“千佛塔”,二层为“羽宝才”,三层为“金刚”,四层为“灵就来”,五层为“天上清”,六层为“聪雨花”,七层为“元明藏”。虽历尽沧桑,仍完好无损。塔以其侧西林寺而得名。寺原为沙门竺昙禅室,自晋至唐,一直处于鼎盛时期。元毁于兵火,明相继修复。清咸丰四年(1854年)再毁,十一年重建又毁,现仅存一栋殿宇。宋诗人苏轼曾有《题西林壁》一诗:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

【白鹿洞书院】

在庐山五老峰下山谷中。距星子县城约7公里。为江西省(543)宋代著名书院之一。唐贞元元年(公元785年),洛阳人李渤、李涉兄弟隐居庐山,渤养白鹿自娱,人称白鹿先生。宝历元年(公元825年),李渤为江州(治今九江市)刺史时,在隐居旧址建台,引流植花,号为白鹿洞。庸末兵乱,高雅之士来洞读书。颜真卿之孙颜翠曾率弟子三十亲人授经洞中。至南唐昇元中将此建为庐山国学,宋初扩为书院,与睢阳、石鼓、岳麓共为当时四大书院,后遭兵火。南宋淳熙六年(1179年)朱熹为南康(今星子县)军守,重建院宇,在此讲学,并奏请赐额及御书,于是院名大振。陆九渊、王守仁等都曾在此讲学。后院宇屡经兴废,现存为清道光年间所修。白鹿洞四山回合,一水中流,泉清石秀,古木参天,环境优美。院内原殿阁颇多,后损,仅存圣殿、御书阁、彝化堂,均破旧。后山洞中有石鹿,系明正德年间复制。洞上有思贤台。圣殿西原为启圣祠,今寺碑廊存碑百余块,刻有朱熹手制书院学规、历次修建文记及名人书法。最为珍贵的系《白鹿洞歌》,为明万历九年(1581年)紫霞道人所作,诗意清新,书法雄劲,后人刻石传世,堪称艺术珍品。碑廊前庭中立有“紫阳手植丹桂”碑石(紫阳即朱熹)。院门外还有独对亭、枕流桥、华盖松、钓台等景及古人石刻书法多处。

【庐山温泉】

在庐山脚下,面对大汉阳峰,背靠黄龙山麓,距枯岭41公里。早在晋代就有“穴如围一丈许,沸泉涌出如汤,冬夏常热”的记载。明代李时珍考察后,在《本草纲目》中记有:“庐山温泉有四孔,可以熟鸡蛋,一患有疥癣、风癞、杨梅疮者饱食入池,久浴后出汗,以旬日自愈。”据化验,温泉水含有钾、钠、镁等三十多种元素,对皮肤病、关节炎、妇女病、气管炎等慢性病均有较高的疗效。解放后,建有规模宏大的疗养院,面积2万多平方米,床位三百多张,已接待疗养员数万名。水疗室是一幢钢筋结构楼房,六十个浴池分隔在两个浴室内。

【招隐泉】

即“天下第六泉”。在庐山观音桥东。泉水原有一龙首,其色清碧,其味甘美。有诗赞曰:龙首清泉味不穷,长流清韵此山中,古今招隐何人至,只有苕溪桑苧翁。”经唐代文人陆羽品评为天下第六泉,亦称陆羽泉。

【海会寺】

在庐山南麓。背靠五老峰,面对鄱阳湖,气势雄伟。始建于明万历四十六年(1618年),清代重修。殿宇宏敞,雕梁画栋,雄伟壮观。是庐山五大丛林之一。寺内珍藏的文物有元代著名书法家赵子昂写绘的《妙法莲华经》、心月和尚手镌五百罗汉图拓本及普超僧以血书写的《华严经》八十一卷。内容丰富、珍贵,保存完好。

【黄龙寺】

在庐山玉屏峰之西麓。创建于明代。现存大殿三楹。寺周万山环抱,绿树四合。寺前有三宝树。寺后有”降龙”石刻,“降龙”二字用双勾勒法,旁署“大明王士昌题”,字迹清秀,刚劲有力。

【秀峰】

在庐山南麓。山奇水秀,碑刻如林,古谚云:“庐山之美在山南,山南之美数秀峰。”秀峰,有香炉、双剑、文殊、鹤鸣诸峰,即奇峰竞秀之意。南唐中主李璟十五岁时筑台读书于此,璟即帝位后九年(公元951年),以书台旧基为寺,取开国先兆之意,名开先寺。清康熙四十六年(1707年),康熙帝南游,手书“秀峰寺”赐为匾额,遂改名秀峰寺。为庐山五大丛林之冠。山门旁有观音大士画像碑,高3米多,宽2米,又称铁观音,为古代绘画之上品。寺后有中主读书台,台上有米芾手书碑刻,苍劲有力。台前紫色雕栏皆南唐风格。台下有聪明泉及石凿洗墨池,传为李璟洗笔处。读书台下左侧有颜真卿《大唐中兴颂》碑。石壁上有黄庭坚“七佛偈”、王守仁“纪功碑”等手书碑刻,为书法之珍宝。寺西便道,可见清康熙帝手书“秀峰寺”及雍正帝书“洒雪松”二碑。月门前为漱玉亭,有苏拭题咏。亭下龙潭,马尾瀑经玉峡泻入潭中,高峰入云,清流见底,两岸石壁五色交辉,四周有历代名人书刻七十余种。

【青玉峡】

在庐山南麓。峡上诸峰间有两瀑布,一名马尾瀑,水自双剑、文殊两峰之间流出,因崖口狭小,泉水喷散成数十缕,形似马尾,故名。另一名庐山瀑布,自鹤鸣、行包两峰之间流出,高数十丈。两瀑汇合,流出峡谷,成为山南奇景。龙潭四壁,有历代文人石刻,其中以宋书法家米帝书“青玉峡”、“第一山”最为珍贵。依山临涧的漱玉亭,是观瀑听泉的好地方。

【观音桥】

在庐山栖贤谷中。原称栖贤桥,又因桥跨三峡涧上,亦称三峡桥。建于北宋大中祥符七年(1014年),因桥侧建观音寺,故名观音桥。清道光年间,观音寺憎党源增建石栏桥。桥系单孔石桥,长24.45米,宽4.1米,以七排同型大块花岗石扣为一整体,横跨百尺大壑,桥基立于东西悬崖上,下为一深潭,称金井。桥上俯视涧底,有“足掉不自持,魂惊讵堪说”(朱熹诗)之感。至今近千年,仍完好无损,是我国古代桥梁的珍贵遗产。桥上游不远处,有方整如棺的大石横亘涧上,俗称棺材石,刻有“回溺”、“水哉”等字,相传建桥时用以缓和上游水势而设。桥西有观音亭、玉峡湾。桥下之溪系汉阳、五老两峰间九十九条水汇成。坡陡流急,涧中多大石,水行石间声如雷,似长江三峡之势,故名三峡涧。涧水终年激流汹涌,两岸松柏苍翠,与雄伟壮观的观音桥共构成一幅宏丽的图画,正是“百尺悬潭万道山,一虹横枕翠微间,半天云锦开青峡,几地轰雷撼玉关”(欧阳玄诗)。

【玉渊潭】

在庐山三峡涧旁。潭深似一大瓮,有石如玉简直中流,故名。涧水奔注渊中,惊波喷空,四季水流汹涌,数里之外闻其声响。渊上石壁有古人石刻,刻有宋代张孝祥所书的“玉渊”二大字。潭西崖上有1936年夏冯玉祥手书的《墨子篇》,字大如斗。北有栖贤寺遗址,系庐山五大丛林之一,为南齐参军张希之首建,历代屡经兴废,今存废墟。寺内原藏五百罗汉图二百轴,今余一百十二轴,存庐山博物馆。

【羲之洞】

在庐山归宗寺后。是晋书法家王羲之的遗迹。据《星子县志》及《庐山志》载,王羲之守浔阳(今九江市),曾览胜庐山之南,解职后卜家金轮峰下。东晋咸康六年(公允340年)舍宅为寺,名为归宗寺。今寺废。寺后金轮峰下,一瀑布从40米高的悬崖飞流而下,泻入深潭状若玉帘,故名玉帘瀑。潭旁石洞。俗称羲之洞,洞内有乱石,可坐可卧,溪水沿洞边而过,洞外有石屋残垣及石拱桥,为王羲之读书练字之处。离洞顺溪东行1公里,溪间一池,为王羲之鹅池,池边石上镌刻着“羲之鹅池”四字。羲之性喜鹅,曾在此养鹅并练“鹅”字。池边还有宋代黄庭坚手书“石镜溪”、陈立书“归宗”、“金轮峰”、”山水”以及明代朱端书“何必丝与竹,山水有清音”等石刻,笔力苍劲。

05、九江市九江县

【大胜塔】

在江西九江市能仁寺大雄宝殿东南侧。始建于东晋,后毁。

唐大历年间白云端禅师重建,殿、塔并起。元至正十二年(1352年)虽经兵祸,殿堂遭毁,但塔存完好。清咸丰年间,遭兵火破坏,塔毁三级。同治十一年(1872年)由九江关督白景福劝募修复。塔为砖石结构,通体呈六角锥状,共七层,高42.26米,底层对角直径长8.9米,门朝西南。左侧底层镶嵌石碑一块,系同治十一年白景福所撰之《重修大胜宝塔碑记》。

【天花宫】

又名娘娘庙。在江西九江市南门湖与甘棠湖之间的长堤南端。据《德化县志》记载,宫系清同治九年(1870年)所建。为砖木结构。宫内有娘娘殿、娘娘亭、左右禅房等建筑。占地面积约1.100平方米。该宫东临南门湖,西滨甘棠湖,南傍甘棠公园,北与烟水亭相望,风景佳胜。尤以娘娘亭最著,通体木质结构,高12米,六角三层,飞槽画栋,亭内有梯可上,六面均有窗栏,可凭栏远眺湖光山色。

【甘棠湖】

在江西九江市中心。面积约270亩。由庐山泉水注入而成。

清风徐来,碧波涟漪,景色优美。湖中筑有长堤,长50米,堤上有宋代修建的思贤桥。湖中烟水亭为唐代建筑。是九江市著名风景名胜。

【烟水亭】

原名浸月亭。在九江市甘棠湖中。建于唐元和十一至十三年(816—818)。相传为三国时东吴部督周瑜点将台旧址。唐诗人白居易贬为江州(治今九江市)司马时,建亭于其上。后人因其《琵琶行》诗中有“别时茫茫江浸月”之句,遂命名为浸月亭。北宋熙宁年间理学家周敦颐来九江讲学,其子在甘棠湖堤上建楼筑亭,取“山头水色薄笼烟”之意,而名烟水亭。两亭俱在明嘉靖前废毁,明末于浸月亭废址重建,将已废烟水亭之名移此,称以至今。明清多次复修增建,咸丰三年(1853年)又毁,清末重修。亭前有石剑匣两座,亭内有船厅、纯阳殿、翠照轩、五贤阁、亦亭、宴会厅、境波楼等。1972年全面修复,并建曲桥一座,自湖衅蜿蜒接于亭上,以便游人参观。

【浪井】

又名灌婴井、瑞井。在江西九江市北部长江边。为西汉名将灌婴在高祖六年(公元前201年)带兵驻扎九江时所凿,人称灌婴井。后堙塞。东汉建安年间,孙权常住此城,立标命人挖井,适得故处,发现井壁有铭云:“汉高祖六年颖阴侯开此井”。权见铭欣悦,以为祥兆,故名瑞井。因井紧靠长江边,每当大风吹起,江涛汹涌,井中有浪,故又名浪井。唐诗人李白曾在《下浔阳泛彭蠡寄王判官》诗中写道:“浪动灌婴井,浔阳江上风。”此井在大旱之年,江水下落,井水不枯。

【能仁寺】

旧名承天院。在江西九江市东部。建于南朝梁武帝年间,后废。唐大历年间由白云端禅师重建,明洪武十二年(1379年)又建,弘治二年(1489年)改名能仁寺,后多次扩建。现存建筑多为清同治九年(1870年)复建。系九江三大丛林之一(另二为龙池寺、舍利寺,已废)。面积约3.000平方米。内有单层重檐、周体回廊、气势雄伟的大雄宝殿及金刚殿,铁佛殿、左右禅房、藏经楼等古建筑。寺内还有大胜塔、双阳桥、飞来石船、雨穿石,冰山、雪洞、诲尔泉等七景,是九江市现有最大的古建筑群。

【锁江楼宝塔】

在江西九江市东北,长江边一小山坡上。据同治《德化县志》记载,明万历十三年(1585年)在县城东北三里处建楼三层,塔一座,并铸铁牛四头。后地震,江水冲起数丈,岸矶崩溃,楼废,铁牛沉入江中,仅存宝塔。塔为砖石结构,通体为六画锥状。共七层,高约35米。塔内底层东面墙上嵌有明代碑记一块。距今近四百年,虽经风雨剥蚀,地震摇撼,特别是1938年遭日军兵船炮击,中弹三处,但仍屹立长江边。舟船上下,数十里可见塔影。在美术设计中,往往以此塔为九江的象征。

【岳飞母姚氏墓】

在江西九江县株岭山东北端。面朝西北,长9.1米,宽3.2米,高1.7米,外壳为圆形拱顶,石灰石结构。墓碑直刻“宋岳忠武王母姚太夫人之墓”。另有石雕马两具,高与长各约1.5米,重约一吨,一具完好,一具断首。还有秦桧夫妇跪势石俑一残块。据墓侧重修碑刻记载,岳母原籍河南汤阴,南宋绍兴二年(1132年),始由飞迎来江州(今九江),随军奉养。六年春(1136年)病逝鄂州(今湖北武昌),四月由飞扶柩归葬株岭,并在墓山建叠翠亭。明正德间又建祠,后毁于兵,其子孙又建茅屋三间奉祀。现墓保存完好。

【岳飞夫人李氏墓】

在江西九江县株岭西端太阳山。坐北朝南,长3.75米,宽1.5米,高1.7米。外壳为圆形拱顶石灰石结构。墓碑上刻“宋岳忠武王夫人李氏之墓”。墓前有状如坛壝拜台,两侧分立“声叙”、“封禁”二碑,已残缺。墓旁原有岳王祠,现不存。

【狮子洞】

在江西九江县狮子山山中,系岩溶洞穴。约有4万平方米,分七个景厅四十多个景点,有洞府钥匙、紫竹林、南海神柱,蓬台观音等。厅厅贯通,景景相连,洞内钟乳石晶莹玉润,步移景换。有的若珍珠玛瑙,璀灿夺目;有的如琼树银花,争妍斗丽;有的似珍禽异兽,栩栩如生;有的如宝塔高台,气派非凡:有的如游仙神女,神形兼备:各种景物,千姿百态,交相辉映,维妙维肖,美不胜收。

【涌泉洞】

在江西省九江县庐山西麓涌泉乡,距县城20公里。为大型石灰岩溶洞。因一股清澈的泉水流经整个洞窟而得名,全洞游程1.5公里,面积约一万三千多平方米。洞中有仙女迎宾、女蜗补天、清泉映月、群仙聚会等三十二个景点。

【陶渊明祠】

又名陶靖节祠。原在江西九江县马回岭,面阳山,1982年迁建于县城沙河街东北隅之蔡家洼。坐西北向东南,为一进两幢砖木结构古祠建筑,面积246.9平方米。明嘉靖年间重修。祠内上堂檐首及中堂原有匾额两块,各书“羲皇上人”、“望古遥集”,大门首直书匾“陶靖节祠”,耳门首横刻匾”菊圃”、“柳巷”。祠外柳树成行,风景优美。现存历史文物,对于研究陶渊明生平事迹颇有参考价值。

【陶渊明墓】

在江西九江县马回岭面阳山,坐北朝南。长7.9米,宽4.1米,高1.62米。外壳为长形拱顶砖石结构。墓碑首横刻“清风高节”,中直刻“晋徵士陶公靖节先生之墓”,左为墓志,右为《归去来辞》。墓碑左右,各列碑刻一块,左为《五柳先生传》,右为修墓人姓氏、年月。墓前有“凵”形石栏。四周苍松环绕,层林迭翠,自山下至墓,有石阶沿山坡而上。陶渊明(365?—427)名潜,字元亮,浔阳柴桑(今江西九江县)人,晋代杰出诗人,早年曾做过参军、县令一类小官,四十一岁时退隐归田,安居浔阳柴桑(今九江马回岭境内)。该墓重修于清乾隆元年(1736年)仲秋,现原貌基本保持完好。

06、彭泽县湖口县星子县

【龙门】

又名仙人桥。在江西彭泽县西南、龙宫洞洞门之外。一石屹立,高悬数丈,气势宏伟,宛如一座巨大门楼,为龙宫洞镇关把守,是天然地下艺术宫殿龙宫洞必经之门,故名龙门。远眺如卧象,山前中空部似象鼻;近望象单孔巨形大拱桥,又如一座绿色的大石门楼,门沿松树灌木丛生,绿意盎然。更有一溪清流从龙门中穿岩击石,点缀龙门风光。

【龙宫洞】

在江西彭泽县城西南36公里处。是近年发现的天然溶洞,其景有如传说中的东海龙宫,全长2.700米。洞中大量钟乳石、石幔、石笋,形状奇特,别有谐趣。前厅三尊白须飘胸凸额头的海寿星笑脸迎宾;厅后莲花池碧永清盈,形同莲衣盛开。过甬道到东宫,钟乳石千姿百态。前行至西宫,一石笋和洞顶石乳紧密衔接,柱上花纹密布,顶天立地似《西游记》中的定海神针,下压一石龟。西壁深涧形似海船,虾兵蟹将正乘船出巡,东壁顶上有楼台亭阁,如龙女列队静候娘娘出宫。鼓乐厅的石钟乳形同大瀑布,细看则由数百片钟乳石组成,逐一击之音响不同,宛如龙宫奏乐。另有一塔,塔身花纹密布,塔底冰柱悬挂,巍峨雄伟,晶莹碧透。远离洞口1,100余米的正宫,长80米,宽70米,高60米。宫顶钟乳垂似宫灯,壁上如画似雕,天然地毯上层层细纹非人工所能为。中央龙王宝座,左有擎天柱,右有石鼓、石炉,可与桂林七星岩媲美。

【玉壶洞】

在江西彭泽县龙宫洞附近。洞深口大,进洞如入厅堂。厅堂两侧各有一个厢洞。右为水洞,一条清溪从水洞中潺潺流出,内有龙潭长200米,可似行船。水洞内有一座形若大钟的钟乳石,水击声若奏乐章。左为旱洞,前行可见商钟乳石,如宫灯倒垂,宫灯下有一巨大的钟乳石柱,形同观音菩萨打坐的莲花台,台上有天然阶梯,上面可容十余人。洞顶石钟乳如吊钟、石花、石灵芝等,洞壁似浮雕壁画,在灯光下璀灿夺目。洞壁有石刻古诗两首,一为:“洞前流水碧如苔,洞口桃花拂面开,转头望断意不断,长啸一声须再来。”一为:“十里扶筇秉烛游,信知仙洞异风流。我来不忍回头去,恐坠西山红日头。”生动地形容了玉壶洞的美景。

【仙真岩】

在江西彭泽县的龙宫洞与玉壶洞之间。面朝象山,地处狮山,狮象把守,妙趣横生。岩洞内有仙坛庙宇、莲花缸、石碑、钟乳奇石。洞口如雄狮张口,洞外陡壁数丈,风景十分优美。古诗云:“放脚呼风到仙崖,苍苔踏破洞中天,挥毫醉杂元晖酒,我欲云端抱月眠。”仙真岩风景奇特,美妙异常,与龙宫洞、玉壶洞及龙门相映生辉。

【石钟山】

在江西湖口县鄱阳湖入江之口,长江之南岸。南为上石钟山,北即下石钟山,两山对峙,耸立在鄱阳湖和长江汇合处,合称双钟石。两山均为石质。石钟山之名,《水经注》就有记载:“彭蠡之口,有石钟山焉。”其名称来历,说法不一。北魏郦道元认为山下深潭,风吹浪击石,声若洪钟,故名。唐李渤则在深潭上发现两块石头,北面的击之声清脆而高亢,南面的声厚重而模糊,山名由此而来。宋苏轼与长子苏迈泛舟石钟山考察后,写下《石钟山记》,以声定名。清代则有人认为石钟山上锐下宽,如钟覆地,以形定名。石钟山地形高耸,陡削峥嵘,因控扼江湖,居高临下,进可攻,退可守,号称“江湖锁钥”,自古为军事要塞,成为兵家必争之地,至今仍有太平天国遗垒。凭栏远眺,匡庐五老峰,如拱如揖。鄱湖、长江,烟波浩渺。湖光山色,风景宜人。山上从唐代起就有建筑,几经兴废。现存半山亭、怀苏亭、绀园、船厅、江天一览亭、钟石、报慈禅林、太平遗垒、浣香别墅、太平楼等,均为清代重建。

【鞋山】

又称大孤山、大姑山。在江西湖口县东南鄱阳湖中。为第四纪冰川期形成的大石岛。因状如鞋,故名。海拔90.4米,周长百余米。西南系湖水入口的要道婴子口,东南群山起伏,西面匡庐崛起,北扼湖口,南镇鄱湖,为历代战略要地。三国时,周瑜守柴桑(今九江),在此练水军。南朝宋武帝布阵破卢循。明朱元璋与陈友谅在鄱阳湖大战时,鞋山常旌旗濯日。明正德十四年(1519年),宁王朱宸濠谋反,都御史王守仁在此督兵破阵。太平军也曾在此大破湘军水师。鞋山四面临水;一峰耸立,陡峭峥嵘,秀丽奇特,以清幽著称。匡庐山色,鄱湖水光,尽入眼帘,酷暑清风消热,如入蓬莱仙岛。相传古时有一渔夫胡春,与天上瑶池玉女大姑在湖上相遇后互爱成婚,被鱼霸盛泰得知,垂涎大姑而不得,玉帝点天兵带走大姑时,盛泰乘机抓胡春,被大姑从空中丢下一只绣花鞋,压住盛泰一伙,绣花鞋便成了鞋山。

【点将台】

在江西星子县城内。相传是三国时周瑜操练水军的点将指挥之处。台高约7米,为花岗石砌成,台下有扶门通道,台上建有双层房檐木结构城楼。现存建筑,属清代维修。

07、濉永修县修水县

【云居寺】

在江西永修县云山。因在山巅,故名。约建于唐元和八年(公元813年)。北宋大中祥符年间改名真如禅院。先后大修十七次,最后一次是1953年至1957年由虚云法师(全国佛教协会名誉副主席)主持。现有面积7.000—8.000平方米。依次为前殿、正殿、藏红楼。另有偏房。此寺影响较大,印度、尼泊尔及东南亚各国的僧人,不少是虚云法师的弟子,常来此地拜谒。寺内有古银杏一棵,直径达2米,高数丈。寺外有赵州关石刻,明月湖刻字山岩,谈心石刻(为苏轼和佛印谈心之地)等。

【工农革命军第一军第二师师部旧址】

在江西修水县城原商会办公楼。

前后两进,中间有天井,两边有厢房。1927年9月上旬,以卢德铭为总指挥的工农革命军第一军第一师(秋收起义部队的主力)师部驻址。革命红旗,首先飘扬在此。解放后,旧址进行了维修。1977年9月,为纪念秋收起义五十周年,在师部旧址附近建有修水秋收起义纪念馆。

【南岩】

在江西修水县城南,与修城隔河相对,山高约330米。山上有藏龙洞、薛力岩,山腰有亭。亭中有黄庭坚石刻一百余块,黄庭坚石刻像一尊,山脚靠修河处有黄庭坚手书石刻,相传黄庭坚曾在此读书。其石刻、石像对研究黄庭坚的书法艺术提供了丰富的资料。

【黄庭坚墓】

在江西修水县坑口。墓基规模很大,有墓志铭,墓旁有双井和钓鱼台。墓1959年维修。黄庭坚(1045—1105)字鲁直,号山谷道人,江西修水双井人,为宋代江西诗派始祖,与苏轼齐名。精通书法,自成一家,在修水留下不少石刻。

08、贵溪县

【上清宫】

原名传箓坛。在江西贵溪县上清镇东端。是历代张天师进行宗教活动的场所,也是祀奉道教教祖太上老君之地。为道教创教人张道陵第四代孙张盛,于西晋永嘉年间自汉中移居龙虎山后所建。经唐、宋、元、明、清的修建,现存部分为清代所建。有福地门、九曲巷、下马亭、午朝门、钟楼、龙虎仙峰、玉门殿,东隐院及元、明石刻等珍品。

【天师府】

在江西贵溪县上清镇。临清溪,为历代张天师住地。汉顺帝时,张道陵在四川鹤鸣山修道,创立五斗米道,道教尊为始祖。西晋永嘉年间,其第四代孙张盛自汉中移居龙虎山。唐天宝七载(公元748年),封其第十五代孙张高为祖天师,并赐田敕免租税。宋、元、明、清尊其道,官其子孙,修其府第。“嗣汉天师府”历经各朝维修、重建,房舍达五百余间,占地5万多平方米。府院结构分头门、二门、三门、前厅、正厅。层层迭迭,甬道贯通。天师住房和养生殿,面积900余平方米。内分大门、仪门、大庭院、三省堂等。楼房殿阁,形似皇宫,龙柱金壁,雕梁画栋。院内古木参天,风景优美。第二次国内革命战争时期,朱德曾率领部分中央红军与方志敏领导的赣东北红军在天师府会师。现上清师范学校设此。原貌略有改变。

【仁靖真人碑】

又名敕赐之教宗传之碑。在江西贵溪县浮桥头左家村。

是元代著名书画家赵孟頫手书。文笔流畅,苍劲有力,是书法和艺术珍品。

【龙虎山】

在江西贵溪县西南部。左右后三面皆悬崖,前面有小山。原有龙虎观坐落在山岩中,坐东向西,额曰“正一观”,为道教正一派最重要的宫观,今仅剩残垣。龙虎山风光旖旎,山色秀丽。有七重天、仙女散花、栈道等遗迹及多处摩崖石刻。山下水岩,两山壁立,中流清澈。岩涧洞穴,旧称二十四岩。古时诗人学士,纷纷慕名前来,游山赋诗盛赞美景。宋王安石题咏:“一湾苔径引青松,苍石坛高近晚风,方响乱敲云影里,琵琶高映水声中。”

09、上饶市德兴县

【六经图说碑】

在江西上饶市灵书院遗址(现为上饶茶厂)。说碑共六块,为宋代朱熹所书。其中四块因风雨剥蚀,字迹已辨认不清。另二块保存完好,一为诗经图上,一为尚书图下;字迹清晰,书法工整,苍劲美观。其刊刻年代,均在清朝,时间似不久远,均系仿古版本经书镌刻。

【鸡应考古铜钟】

在江西上饶市鸡应寺内。钟高2.83米,直径1.70米,厚0.12米,重4.12吨。顶部有双龙装饰,稍下分多瓣,呈莲花形,造型优美。四周有铭文和捐助者姓氏及款物。质地坚实,经久未蚀,实为我国少见。据《上饶县志》记载,该钟原在天宁寺前,系五代吴顺义三年(公元923年)信州刺史周本铸,原重2.400斤。至南宋建炎元年(1127年)重铸,增至万余斤。后寺废,即址建楼悬之。清康熙二十二年(1683年)楼圮,钟坠入地尺许。五十一年郡守周镐元重建钟楼,钟复悬挂。乾隆三十一年(1766年)移建西门外三宫殿。三十三年,知府王廷钦复建于城之东门。嘉庆十六年(1811年),郡守王赓言移建城南鸣山寺,易名“鸡应”。刻有钟铭三首。技术和艺术设计也有很高的水平。

【茅家岭】

在江西上饶市南郊。1941年3月国民党反动派将皖南事变突围未成的新四军干部六百亲人,加上敌人在东南五省抓来的共产党员、抗日青年和爱国人士八十亲人,囚禁在茅家岭、七峰岩(高干禁闭室)、周田(苦工营)、李村(高等软化所)等处,建立起规模庞大的上饶集中营。新四军军长叶挺就关在七峰岩的禁闭室。四周构筑了围墙、铁丝网,岗哨林立,警戒森严。并在周围30里以内,设置了内层警戒圈。被关押的革命志士对敌进行了坚决的斗争,并于1942年5月25日举行了著名的茅家岭暴动。1942年6月,日军侵占上饶时,集中营迁往福建,途经福建崇安赤石镇时,被押的革命志上举行了暴动,史称“赤石暴动”。1955年,在茅家岭修建了烈士陵园和烈士纪念碑,碑上刻有周恩来题书“革命烈士们永垂不朽”九个大字。1980年又重新修葺,建立革命烈士纪念馆。

【陆羽泉】

在江西上饶市广教寺内,现为上饶市第一中学。陆羽以嗜茶著名,世称茶神。所著《茶经》为世界第一部研究茶时名著。他曾在上饶广教寺隐居多年,筑有山舍,后人名为陆鸿渐宅。宅外种植茶园数亩,开凿一泉,水清味甜,当时品为“天下第十四泉”。唐孟郊《题陆鸿渐上饶新开山舍》诗云:“惊彼武陵状,移归此岩边。开亭凝贮云,凿石先得泉。啸竹引清吹,吟花成新篇。”皇甫曾诗曰:“千峰侍逋客,香茗复丛生,采摘知深处,烟霞羡独行。幽期山寺远,野饭石泉清。”据此可见陆羽曾在此种茶、品泉,传说《茶经》也在此写作。陆羽泉古书上多有记载,今保存完整。泉边石圈上“源清流洁”四个篆字是清末知府段大诚所题。

【少华山】

在江西德兴县东昄大乡境内。上奉三清,一名三清山。其巅玉京、玉虚、玉华三峰秀出,形似枝丫,又名丫山。群峰罗立,岩壑幽奇,气候宜人,风景秀丽。素有“高凌云汉江南第一仙峰,清绝尘嚣天下无双福地”之誉。山上奇峰峥嵘,秀石多姿。响水坑,水乐坑二水梯流而江西省(553)下,形成庆云、扬清等瀑布。有沪泉、禹门、丹井、玄泉、应元等泉。此山历史上是江南道教圣地之一,有道观、牌坊、山门、古墓、台塔、古石桥以及石雕壁刻数十处,均是明景泰年间邑人王枯所建。以三清官为主体,周围近处有飞仙台、龙虎殿、九天应元府、明治山詹碧云藏竹之所、风雷塔等古建筑,全由花岗岩雕砌而成,古朴壮观。山上云雾镣绕,古木参天,峰峦迭翠,景色绝佳。历代诗人赞诗甚多。

【三清宫】

在少华山南侧龟背石上,海拔1,532.8米,坐南朝北,面对天门。占地2,300平方米,建筑面积518平方米,是少华山的主要古建筑。宋乾道六年(1,170年)建。后荒芜,明景泰间重建。宫前是排云桥。正殿为前后二层。殿内正中供元始天尊、灵宝道君、太上老君神像。后殿为观音堂。周围苍松青翠,风景秀丽。

【玉京峰】

少华山主峰,海拔1,816.9米。与玉虚、玉华鼎足而立。周围群峰罗列,雄奇险峻,云雾缭绕。峰顶突出两大摩岩,东侧摩岩峭壁上镌有“玉京峰”三个大字。岩顶平坦,中间凸起一块方石,刻有棋盘,名棋盘石。西侧摩岩是两块相连的巨石,顶如利刃,难以站立,名升天石。玉京峰西北为玉虚峰,海拔1。771.6米,是少华山第二高峰。玉华峰与玉虚峰对峙,海拔1.752.8米。睛日登顶,极目远眺,四周百里,万千景色,尽收眼底。

铅山县横峰县

【辛弃疾墓】

在江西铅山县城北,墓基保存完好,有墓碑,墓廓,造型美观。辛弃疾(1140—1207)字幼安,号稼轩,历城(今瞩山东)人,是南宋抗金英雄,也是杰出的词人。他极力主张抗击金兵,三度宦游于江西地区。

【鹅湖书院】

在江西铅山县鹅湖。南宋淳熙二年(1175年),吕东莱因既与朱熹交善,又与陆九渊有场屋之知,朱陆两人平日持论有所不同,吕邀约两人在鹅湖会面,意图调和两派的观点,史称“鹅湖之会”。后人就在此建立书院。书院在元末遭兵毁,明弘治移于山顶,明正德六年(1511年)又在故址重建。康熙二十二年(1683年)及道光二十七年(1847年)均进行维修。书院前临鹅湖,后有半山亭,左是禅林塔和狮山,右有鹅湖寺和瀑布泉,景色如画。四周院墙高垒,有御书楼、讲坛和宿舍,建筑华丽,造艺精湛。

【中共闽浙赣省委旧址】

在江西横峰县葛源镇枫树坞村。是一栋大型民房,省委书记方志敏在此办公和居住。1932年,由于赣东北革命根据地的不断发展,党中央批准赣党校、团校等都设于此,成为闽浙赣省的革命中心。至今房子墙上仍保留着当年的标语。

波阳县弋阳县

【永福寺塔】

在江西波阳县城东。永福寺建于南朝梁天监元年(公元502年)。塔在寺东侧,建于北宋天圣二年(1024年)。元至明几次修缮。清咸丰三年(1853年),太平军至鄱阳(今波阳)时,焚塔毁其顶。同年烧毁寺左观音堂,同治四年(1865年)重建。故当地称为观音堂塔。塔共九层,主体结构为青砖和黄泥,塔角和门顶等用了少量木材。其柱枋上斗拱,与西安大雁塔门楣石所示相似,颇为精致美观。从元至元五年(1268年)至清同治元年(1862年)波阳曾发生过十一次地震,塔仍安然无恙。

【文星塔】

在江西弋阳县城西南约2公里信江南岸的小红石山上。建于明天启年间。塔基高1.45米,八角七层。夹墙中设砖石磴道,可盘旋而达塔顶。各层楼板以砖代木,仰顶均用菱角牙砖,构成迭涩藻井,俱有穿破;中空平面呈圆形,直径3.75米。外墙每层四门,四龛,内墙只开四门与外墙相对应,两面门龛互相错开,名有八棱砖柱。柱头及平板木上方均有一简单斗栱;以菱角东北省为闽浙赣省,省委机关由原来葛源镇迁往枫树坞。省苏维埃政门上石刻一方为“文星塔”,左右各府、军区司令部、省团委、保卫局,财、刻小字:“邑令海虞子孙森题”及“天政部、采办处、闽浙赣报社、印刷厂、启辛酉仲春吉,督造僧明通立”等字。所记与《弋阳县志》相合,确为明代遗物。

【圭峰】

在江西弋阳县南,距县城12公里。奇峰罗列,各极其态。因一奇石形似圭板朝笏而得名,又因其主峰状如乌龟,亦名龟峰。圭峰有三十二峰,著名的有明星峰、锦屏峰、蟾蜍峰等,还有振衣台、无声泉、鳖鱼石、锁云桥、化生池、香炉山等胜景。山有古寺,壁间刻石,多名人题咏。解放后,人工开拓了外湖、里湖和蛤蟆池,修建了疗养院和一些园林建筑,为江西省旅游疗养胜地。

【南岩石龛】

在江西弋阳县城南3公里的南岩之下。共有大小石龛二十九座,摩崖石刻约十条,依岩环列成半圆形。龛内雕着如来、文殊、观音、十八罗汉、宝塔等造像。经修理,造橡清晰可辨,堪与赣州通天岩媲美。摩崖石刻大多风化,只有少数依稀可识,中有一条为:“洪武四年壬子二月道全记”。南岩石壁镌古篆二十三字,书迹甚美。

10、宜春市万载县铜鼓县

【宜春台】

在江西宜春市内山上。坐南朝北,高出城区地基170米左右,为全市最高点。登台可俯视市容,眺望周围十余里,气势雄伟。汉代,宜春侯在山上建五台,它是其中最高最宏伟的一台,南宋建炎年间毁,明嘉年间重建,为防火,铸盛水鼎台上。万历三年(1575年)建石坊于台畔。万历十八年增建种桃亭、峰亭、春风亭、沩山阁。1932年辟为公园,又建中山亭,并进一步绿化。1934年设图书馆其上。1957年再次重修。宜春台壮观美丽,四周绿树成荫,花木郁香。每逢节日,灯火辉煌,为宜春游览胜地。

【中共湘鄂赣省委旧址】

在江西万载县仙源镇的陈家屋内。1932年4月12日,中共湘鄂赣省委机关从修水上杉移此。6月,国民党反动派对苏区三次“围剿”失败后,又调四个师一个独立旅,向赣西北苏区发动了第四次“围剿”。9月,省委在此召开了全省第二次党代会。会后。傅秋涛、江渭清等指挥红军在万载株木桥给敌以毁灭性打击,消灭敌军六百多人,取得了第四次反“围剿”的胜利。现旧址按原貌保护,1980年曾维修过,陈列了部分革命文物。

【秋收起义第三团团部旧址】

在江西铜鼓县城南的萧家祠。是一栋三进的大祠堂。堂前铜鼓河潺潺流(556)江西省过,风景宜人。1927年9月上旬,毛泽东从安源经浏阳张坊到铜鼓时住此,发动和领导了秋收起义。9月10日,在此召开了干部会。毛泽东在会上传达了党的八七会议精神,指明了中国革命的前途,论述了秋收起义的重要意义。并将浏阳农军改编为工农革命军第一军第一师第三团,号召大家拿起枪,举行秋收暴动。萧家祠有一百多年历史,1969年维修后,恢复了原貌。1977年9月,在旧址旁建有铜鼓秋收起义纪念馆。

11、宜丰县上高县高安县

【洞山】

在江西宜丰县同安乡,距同安镇约5公里。是我国佛教五大禅宗曹洞宗的发祥地。唐大中时,高僧良价禅师在洞山兴建普利寺,四方僧徒纷趋洞山问法。宜黄县曹山的卒寂和尚到洞山参师,尽得良价的心经,厂为阐发,后受各处僧众推崇,尊良价是“曹洞宗匠”。咸通十年(公元869年)良价63岁去世时,唐懿宗追封他为悟本大师。诏令建墓在洞山普利寺后,后人称价祖塔。洞山风景优美,山石奇丽,溪水清澈,古木参天,寺庙雄伟,僧塔林立,世人称为洞天福地。洞口牌楼上刻有“古洞云深”四字,进入洞口,逆葛溪而上,山泉顺新崖飞泻而下,溅起无数珠帘,形成银瀑飞练。山崖上有黄庭坚、苏辙等名士题咏,葛溪两岸各山头上有上百座佛塔。十三世纪中叶,日本道元禅师来华学佛,将曹洞宗的法旨传入日本。

【崇福寺】

在江西上高县九峰山中,距县城35公里。建于唐昭宗年间。

是佛教曹洞宗大寺庙之一。正门匾额横书“崇福禅林”四个大字。前后二进,两侧厢房,占地约1,m0平方米。据县志记载,原为南平王钟传旧宅。唐乾宁年间,钟传捐房舍为寺庙,昭宗赐额“宏济”,天复中改名崇福禅林。香炉峰立于寺前,观音泉冬暖夏凉。九峰迭翠,山川秀丽。宋蒋之奇有诗云:“沿涧板崖入翠霞,寺僧犹记旧钟家,芙蓉秀出天河外,我欲名为小九华。”

【大观楼】

在江西高安县城北。面临锦江,飞檐高挑,造型宏伟,具有民族风格。原名锦水奇观楼。建于明万历中期,清嘉庆二十年(1815年)重修,更名大观楼。为城内八景之一。登楼可俯瞰全城,现有房三十一间,面积约600平方米。解放后曾加修缮。

12、清江县丰城县靖安县

【吴城商代遗址】

在江西清江县三前境内。面积约4平方公里。1973年至1975年,进行四次发掘。发掘面积达1.800平方米。共清理房基两座,灰坑和窖穴五十五个,陶窑二座,墓葬十六座。出土青铜器、石范、陶范、石玉器、陶器、原始瓷器等共达九百余件,其中刻划在陶瓷器和石范上的文字符号就有一百四十多个。吴城文化堆积分三期:第一期相当于郑州二里岗上层文化,即商代中期;第二期相当于安阳殷墟文化的早期和中期:第三期约当于殷墟文化的晚期到西周初期。为研究我国南方的奴隶社会文化和中原文化的关系。具有重要的科学价值。

【鸣水桥】

在江西清江县樟树镇南25公里的阁皂山。建于宋政和元年(1111年)。系石质拱桥,全长8.3米,内空宽2.6米,高2.5米。两边青石砌成石壁后,以七块三卷厚青石砌成半圆形拱桥,原铺有麻石路面。石壁现存“大宋政和元年辛卯岁阁皂山道众化缘。。人财物建此石桥口四年冬至日毕工谨题”阴刻字样。

【筑卫城遗址】

在江西清江县大桥东南约3公里的大姑山北坡土岗上。

因遗址上筑有一座东周的拱卫土城而得名。东西宽410米,南北长360米。1974年和1977年进行两次发掘。揭露面积共591平方米。出土文物丰富,有石器、陶器、白陶、原江西省(557)始瓷器、青釉瓷器等。该遗址堆积较厚,保存较好,迭压关系清楚,上层为商周文化层,中层和下层属新石器晚期文化层。出土文物,对于研究我国新石器时代晚期文化和吴城遗址商代文化的关系,有重要意义,也为探索赣江流域古代文化与广东、浙江等省新石器时代晚期文化之间的关系,提供了重要线索。

【文庙】

在江西丰城县中学内。建于南未绍兴十三年(1143年),元、明、清历代修葺。规模宏丽,金碧辉煌。旧为学宫,现仅存大成殿。据《丰城县志》载:“大成殿,八架二十六楹,周围磨砖夹柱石廊二十六楹,南面牌坊上为大成殿匾基,址高三丈九尺六寸,雕云飞檐,黄瓦龙吻如制,殿前露台三面石扶栏,旁二道,中三道,凡九级,高三尺,直一丈七,横五丈零。”经历八百多年,仍保持原貌。

【丽城遗址】

在江西丰城县城东南25公里处。城垣呈一椭圆形,蜿环3公里,土筑墙高3—6米不等。北有一城堡,仍保留原貌。东面一城堡,现辟为砖瓦窑。在城垣断壕中下层,压积一层陶瓦,为灰白色软陶,粗绳纹,圆筒状,长约2尺。另有零星汉代陶罐碎片,软陶鬲足,盖残片等。城垣外有旧护城河遗迹。据大量陶瓦的纹饰、特征推断,可定为汉代城址。

【罗湖窑遗址】

在江西丰城县曲江罗湖。丰城在唐代属洪州,也称洪州窑。窑址分布在寺前村前的斜坡山、狮子山、寺前山,外宋村的管家、文龙包、对门山、南坪,下坊村的鹅公包,里宋村的尚山等大片红土丘陵地带。为东晋南朝到隋唐时期的青瓷窑址。长约2公里,宽0.5公里,总面积近万余平方米。从采集的标本看,创建于东晋,极盛于隋唐,到唐未逐渐衰败而荒为废墟。连续生产长达六百多年,所产青瓷与褐釉瓷,为研究我国陶瓷手工业和陶瓷工艺发展史,特别是江西的陶瓷史,提供宝贵资料。

【宝峰寺石亭】

在江西靖安县石门山。建筑年代无考。寺旁原建唐代马祖塔。马祖(709—788),唐佛教禅宗高僧,本姓马,名道一,汉州什邡县(今属四川)人,后在南岳出家,为禅宗南岳一系开创者怀让的入室弟子。圆寂后火化葬于靖安宝峰寺塔,即马祖塔,现毁。尚有一石亭,其梁上刻“圣宋元月,岁次乙丑口,五月癸已朔,甘八日庚午,琢玉重新造。”据此,该亭建于北宋元丰八年(1085年),是建筑中的珍品,对于研究宋代石建筑,有重要科学价值。

抚州市临川县金溪县南丰县

【玉茗堂】

在江西抚州市沙井巷后。为明代剧作家汤显祖晚年写作、会客、排戏的场所。建于万历二十年(1592年),至二十九年,是汤显祖兴建的沙井新宅两大部分之一(另一部分为金柅阁,为汤起居的地方)。汤显祖以城东产的高洁玉茗花(白山茶)而命名。玉茗堂由六座建筑组成,面积960平方米。书斋居中,前为芙蓉馆,后为清远楼,左有寒光堂,右有兰省堂。环境风景优美,绿树成荫,颇有诗情画意。清顺治32年(1693年),陆辂任抚州通判,在玉茗堂遗址上建玉茗堂词,规模如旧。1981年在遗址上兴建了玉茗堂影剧院。

【邓坊牌坊】

在江西临川县境内。系砖石结构,四柱三间三层,牌檐为斗栱形。牌坊石刻纹饰精致,前后均有石狮,形象逼真。据《临川县志》载,此牌坊建于明代。是研究古代建筑艺术和封建社会习俗的参考资料。

【陆象山墓】

在江西金溪县陆坊官桥。墓前有神道碑。文曰:“崇尚真儒墓。”墓前还有清朝、民国时立的石碑两块。墓为圆形砖石结构,历经各代修建。陆象山(1139—1193)名九渊,抚州金溪人,南宋哲学家、教育家,因居金溪县之象山,自号象山翁。其学与兄九韶、九龄并称“三陆子之学”,后由明王守仁继承发展,成为陆王学派。

【白舍窑遗址】

在江西南丰县南白舍街西南侧红土山岗上。有大小窑岭十六座,绵延2公里,南丰窑早经文献著录。据同治《南丰县志》载:“白舍,宋时置官监造瓷器,窑数十处,望之如山,久废。”现地面散布瓷片极多,就其堆积数量估计为宋代规模较大的重要瓷场之一。该窑烧白瓷,胎质洁白细腻,釉质晶莹润泽。另有白色泛黄,胎质较粗糙的白瓷和少量影青瓷,为研究宋代江西民窑的重要资料。

南城县宜黄县

【万年桥】

在江西南城县城东郊。桥长0.5公里。建于明代。为石结构拱桥,十九孔,横跨旴江。为江西省著名拱桥,是研究古代桥梁建筑的实物资料。

【朱祐■墓】

在江西南城县外源村北,距县城17公里。墓建石山中。朱祐■(1479—1539),明太祖第六代孙,宪宗第四子。九岁封益王,十九岁就国建昌府。建墓时先将石山凿开,用红条石作基,再用青砖砌,顶上填封土。墓为卷棚式,分前后两室:前室深1.2米,宽1.6米,高2。米;后室高3米,宽3.6米,长5.2米。设门两道,门为券拱形,全长8.2米,平面呈“凸”字形。门前墓道,长4.9米,宽3.1米。正中为红石棺台,上置两具红漆棺木,棺台前地上陈列一百十个陶仪仗俑,分六行排列。出土器物除一对金簪、一付玉带出自朱祐■棺内,其余均出自其妻彭氏棺内。有金凤钗、金钿花、金簪等金器多件,以及玉珮、玉饰、玉带、铜镜等,还有扩志一本。全墓规模宏大,出土器物中金器特多,实为罕见。

【麻姑山】

在江西南城县域西。山姿奇秀,景色幽美。《事林广记》誉为我国三十六洞天中的第二十八洞天,七十二福地中的第十福地。相传东汉有麻姑女在此隐屠得道成仙,因此得名。东晋名士葛洪曾炼丹于江西省(559)此,唐代书法家颜真卿任抚州刺史时,曾撰书《麻姑仙坛记》碑,至今犹存。麻姑山有三十六峰,十三佳泉,五大潭洞,山多怪石,或俯、或仰、或蹲、或立、或卧、或倚、或吞、或吐,形象逼真。麻姑山泉出名,所产麻姑酒透明醇厚,果香浓郁,远销国内外。

【谭纶墓】

在江西宜黄县城南。墓为青石砌,墓前有碑和造像,雄伟壮观。谭纶(1520—1577)字子理,明宜黄人。为抗倭名将。任福建巡抚,剿倭于福清、兴化、仙游、漳浦诸处。后以兵部右侍郎总督两广军务。不久总督蓟辽,升兵部尚书,执掌军事达三十年之久,与抗倭名将戚继光齐名,世称谭戚。卒溢襄敏。有《谭襄敏奏议》。其墓及故居所藏造像和画像等,均有艺术价值和历史意义。

13、吉安市

【古南塔】

俗称马缆塔。在江西吉安市古南镇四龙桥以西。据《庐陵县志》云:“古南塔寺,在水府庙之南,有塔,塔顶有赤乌纪年,砌砖亦作赤乌字。”据传吉安城似一木排,上下各设一桩(即南面古南塔,东北面文峰塔),以免河水上涨。塔高九层,耸立在赣江西岸。传为三国吴时肇建,从现有形制上看,应为元代所建。

【白鹭洲】

在江西吉安市东的赣江中。形如白鹭得名,方圆数十里。南宋淳祐年间吉安太守江万里为来此讲学的程大中及邵雍、周敦颐、张载、程颢、程颐、朱熹等六君子立祠建书院。宋理宗御赐“白鹭洲书院”五字。书院兼为县学,经历代修茸扩大,古迹犹存。风月楼(又称清风阁)高三层,雕梁画栋,雄伟壮观。站在书院顶端,赣江景色,尽收眼底。历代名士诗人多作记赋诗。张暖诗云:“洲洄白鹭水天宽,万竹萧森映玉盘。胜迹千秋开大陆,中流孤柱砥华澜。”为吉安市胜景。

【吉州窑遗址】

在江西吉安市南永和镇。因从隋唐至宋,均称庐陵(今古安)为吉州。故称吉州窑。又因窑址在永和镇,又称永和窑。窑址长5里,宽2里,窑堆面积1亩至20亩,高约1米至20米不等。据《吉州窑书》记载,共有二十二处窑堆。吉州窑自唐末五代刨建窑业,极盛于宋,到元末已衰败停业。窑盛时期,曾与景德镇窑业并驾齐驱,各放异彩。黑釉窑变、彩绘剔花、洒釉印花等制品,独具地方风格。

【青原山】

在江西吉安市东南15公里处。海拔316米。峰峦多姿,草木繁茂,岩间泉涌,石上飞瀑,名胜古迹甚多。青原山寺敕建于唐开元二十九年(公元741年)。为禅宗青原一系开创者行思的道场(青原系后分曹洞、云门、法眼三派,尊行思为禅宗七祖)。其他尚有:青原山祖关、大庙(净居寺)、七祖塔、飞来塔、待日桥、钓台石、五笑亭等,以大庙最为壮观,正门上镌刻宋文天祥手书“青原山”三字,庙内有天王殿、大雄殿、毗卢阁,殿阁内塑有四大金刚、十人罗汉、观音菩萨,铸有千人铜锅、百斤香炉、千斤大钟等。大庙的木质建筑物上雕飞禽走兽。山色秀丽,树木相掩,鸟语花香,瀑布飞泻,溪水瀑瀑。青原山寺自古为著名游览胜地。历代名人颜真卿、苏拭、文天祥等曾到此游览,题词作诗,交口称佳。至今仍留有古人遗迹、遗篇。

【钟楼】

原名古青原台。在江西吉安市东南的革命烈士公园内。北宋政和年间太守程祈所建。明宣德年间,铸一巨钟悬于楼上,易名钟楼。共三层,气势雄伟,工艺高超。据《庐陵县志》载,清咸丰六年(1856年)钟毁,知府何栻销钟铸炮。同治年间复修,仍额以古青原台。光绪二年又重修。登楼可俯视吉城全景,凭栏远眺,青原雄姿,赣水波澜,露州风光,远山近水,尽收眼底。

14、吉安县新干县

【二七会议会址】

在江西吉安县南的陂头。是一栋前后两进的梁家宗祠。1930年2月6日,毛泽东在此主持召开红四军前委、赣西、赣南特委、红五军和红六军军委联席会议。7日,毛泽东作了《关于政治形势和党的任务》的报告。同时将红四军前委改为总前委,作为四、五、六军及赣西南、闽西、东江、湘赣边区等红色区域的领导机关,毛泽东任总前委书记。2月9日会议结束。现会址保存完好。

【文家祠】

在江西吉安县富田村。为宋末抗元英雄文天祥祖族祠堂。内藏文天祥画像及历代石刻多块,系珍贵历史文物。

【本觉寺塔】

在江西吉安县永和市上街之西。塔身八角九层,高约25米。与吉安市古南塔近似。塔为本觉寺一部分,今寺毁塔存,相传唐建,实为宋遗物。

【文昌塔】

在江西新干县城北面4公里处。《新干县志》称:“文塔在治北五里,。。明万历乙未县令王文爟太子少保吉水曾同亨有记,国朝嘉庆初县令赵增率绅士捐资重建。塔七层八面,高11丈,每层三门,每面外宽4.42米,内宽2.18米。墙厚2.66米,塔内空,直径5.04米,第一层高4.88米,向西南开门。门宽0.8米,对面墙上有一个半身门,门高1.65米,宽0.8米,距地高1.05米。塔旁即龙安寺,有两碑,一为明弘治元年(1488年)戊申二月立,一为清道光十五年(1835年)重修对立。

【牛头城遗址】

在江西新干县太洋洲刘堎。经探查,四周之土城大部分仍存,在城内地表散布大量陶片。文化堆积多被雨水冲刷,平均厚度为20—40厘米不等。从发掘出土和采集的陶器,陶片看,器形有罐、瓮、盆、鬲、尊形器等,其中几何印纹硬陶口上所饰花纹有变体云雷纹、斜方格纹、叶脉纹、圈点纹、方格纹和蓖纹的组合纹等。据对文化遗物特点的分析,可知该遗址有着早晚不同时代的堆积,其时代大体相当于商代晚期到西周早期。对探索我国商周遗址分布和南方地区的商周文化有一定价值。

【战国粮仓遗址】

在江西新干县界埠赣江西岸二级台地上。南北长约2.5公里,东西宽约1公里。有古城、居住遗址、粮食仓库、陶窑、墓葬等遗迹。1976年1月进行试掘,初步查明其中两座粮仓的结构和规模,平面呈长方形,长61.5米,宽11米,坐东朝西,为土木结构的瓦房。仓内地面开了四条平行的纵沟,宽约0.5米,长61米,各沟相距1.4米左右,中间又开很多小横沟,深、宽0.2米,长1.4米,横沟间相距1米左右。仓内到处堆积烧成炭末的米粒,堆积厚为0.3米—1.2米。在纵沟中出土两把完整的战国时代铁斧,出土的闷器、青釉瓷器是春秋战国时期常见的器形。经测定,分别距今2745±85年:2540±90年。

15、吉水县永丰县泰和县

【玄寂禅师塔碑】

在江西吉水县东郊,距县城之公里。据《吉水县志》记载,南唐保大年间敕建龙华寺,由僧玄寂奉诏主持。南宋理宗曾书“觉皇宝殿”额匾。明正统年间僧南浦复奉敕改建,易名龙华寺。崇祯元年(1628年)重修,崇祯十六年毁于兵火。清康熙十年(1671年)重修。玄寂禅师塔在右侧。塔碑在龙华寺阶南,由南唐学士韩熙载撰碑文,张藻书丹,徐楷题额。碑为宋代所刻。它是南唐以迄宋代所遗的艺术珍品之一。

【杨万里墓】

在江西吉水县黄桥济塘。墓的规模很大。墓前有石人(高1.3米)、石马(高1.4米)等。墓碑碑文刻有“宋杨万里公墓”六个大字,墓北边有一块望碑,碑文刻有:“宋理学杨文节公神道碑”十个大字。墓基附近的抵柱桥为杨万里读书、作诗的地方。杨万里(1127—120)字廷秀,号诚斋。江西吉水黄桥洴塘人,南宋诗人。诗与尤袤、范成大、陆游等齐名,称南宋四家。

【西阳宫】

在江西永丰县沙溪。建筑年代无考。是一栋三层的大楼房,飞檐楼阁,雕梁画栋,甚为壮观。传宋文学家欧阳修在此读书、讲学。他撰写并手书的碑文《泷冈阡表》存于宫内,至今保存完好。《泷冈阡表》是欧阳修在北宋皇祐五年(1053年)八月护母丧归葬时,从河南颍州带回的青州石镌刻,碑文内容精湛,文笔华丽,书法有力,是一件珍贵的艺术作品。西阳宫尚存欧阳修半身像一幅。附近有获楼、宝锡院、泷江书院、欧阳修之父欧阳观及其母郑夫人合墓。宝锡院内有欧阳修写的《寄题沙溪宝锡院》七律一首。

【报恩寺塔】

在江西永丰县西门外。明洪武二年(1369年)建。《江西通志》称:“报恩寺在永丰县西坊,唐天宝间,中书侍郎徐安正庐母侯氏墓,以故宅为寺,因此原名报恩镇,故寺亦名报恩。元废。明洪武二年,裔孙建塔寺右,弘治八年间修,嘉靖间废,万历二十一年徐氏子孙重修。”塔九层四面,每层高约3米,中空面积约10平方米。塔六角,有两门,沿石阶可盘旋直达五至七层。塔平面呈四方形,而最上层为圆住形,第七层以下,正面各层均有佛龛一孔,龛内有造像。出檐用叠涩十三重。塔刹为三重。

【黄竹岭】

在江西永丰县君埠,距龙冈15公里。山不高,地势险。1930年12月3日,毛泽东、朱德在这里指挥了第一次反“围剿”中的龙冈战斗,歼敌九千多人,活捉敌前线总指挥张辉瓒。战斗结束后,毛泽东写下了《渔家傲·反第一次大“围剿”》。

【龙头山塔】

在江西泰和县城东龙头山上。原有二塔,一左一右。左塔为明万历二十五年(1597年)建。已塌。右塔是万历三十九年建,高九层,青砖石灰结构。从底层可直上塔顶,顶在清同治八年(1869年)被大风雪吹掉。是明朝泰和八景之一,工艺精湛,登高可望远,俯瞰见江流。山下赣江急转弯,又有深潭,船民放排江中,望塔即知航路。

【杨士奇墓】

在江西泰和县杏岭北山上。墓颇大,周围有短墙,墓前有翁仲、石马等物。杨士奇(1365—1444),名寓,明江西泰和人,建文初,被召入翰林,充《太祖实录》编纂官。后历仕成祖、仁宗、宣宗、英宗诸朝,长期辅政。于谦、周忱、况钟等均由他荐引。奉职谨慎,私居不言公事,虽至亲厚不得闻。

16、万安县宁冈县

【崇文塔】

在江西万安县罗塘湾以南约3公里赣江东岸,距县城约15公里。建于红砂崖上,九级八面,青砖砌,灰墙,正门南向,门上有如意斗栱。明成化年间建造。为江西省已知如意斗栱最早之例。

【八角楼】

在江西宁冈县城东南16公里的茅坪慎公祠的后面。是一上砖结构的两层楼房。因楼上有一八角形的天窗,故名。并冈山斗争时期,毛泽东经常在此居住和办公,写有《中国的红色政权为什么能够存在?》一文。现按原貌保存,房间墙上存有当年的标语口号,屋内陈列有革命文物。

【中国工农红军第四军军部旧址】

在江西宁冈县城(著市)龙江河畔的后街。原是一家中药铺,分前后两进,前进是卖药柜台,右边厢房是门诊间,中间为天井;后进是木质结构的两层楼房,有十多个房间。并冈山会师后,中国工农红军第四军军部设此。党代表毛泽东、军长朱德、政治部主任陈毅、参谋长王尔琢都在后楼办公和居住。楼下是军部工作人员和警卫人员住所。

【古城会议旧址】

在江西宁冈县的古城,北距三湾22.5公里,南离砻市7.5公里,是永(新)宁(冈)公路上的一个小镇。公路右侧有一所学校(旧为奎峰书院又名文昌宫),1927年10月3日,毛泽东率工农革命军从三湾来宁冈古城,当天在此召开前委扩大会议(即古城会议)。毛泽东在会上总结了秋收起义以来的经验教训,阐明了创建农村革命根据地的重要意义。会议历时三天,讨论决定在罗霄山脉中段建立革命根据地,在工农革命军中进一步贯彻三湾改编的精神。会后,毛泽东率部队进驻宁冈茅坪、大陇一带。

【龙江书院】

在江西宁冈县城龙江河畔。建于清道光十三年(1833年)。是湘赣边界宁冈、酃县、茶陵三县的最高学府。占地面积很大,分前,中、后三进,中间均有天井,两边有厢房。后进是三层楼房,名文星阁,是书院的中心楼。1927年10月,毛泽东率秋收起义部队上井冈山后,在书院中厅举办军官教导队,训练部队连、排长和地方区赤卫队长。1928年4月28日,毛泽东和朱德在后厅三楼文星阁第一次会见,商量两军会合后的一些重大问题。1972年底,龙江书院被焚,1974年按原貌重建,1980年在书院右边新建井冈山会师纪念馆。

【会师广场】

又名红四军建军广场。在江西宁冈县城龙江河畔。面积约0.5平方公里。1928年4月底,朱德、陈毅等率南昌起义保存下来的队伍和湘南农军,约万余人,在龙江河畔与毛泽东率领的工农革命军胜利会师。5月4日,在广场中央召开了庆祝两军会师和成立红四军的大会。成立中国工农红军第四军,毛泽东任党代表,朱德任军长,陈毅任军委书记兼政治部主任,王尔琢任参谋长。现在当年会场位置重建会台,陈列革命文物。广场前有会师桥,当年会师时,双方指战员在桥上通过,握手会见,欢呼会师胜利。原为木桥,解放后建为石桥。会师桥头建有井冈山会师纪念碑,1977年施工,1980年5月4日落成,碑高19.28米,碎身宽3米,四周用大理石镶成。碑的正面是“井冈山会师纪念碑”八个贴金大字,两边是毛泽东、朱德的诗词。朱德《红军会师井冈山》诗:“红军会萃井冈山,主力形成在此间。领导有方经百炼,人民专政靠兵权。”底座正面是纪念碑文。

【步云山寺】

又名相山寺。在江西宁冈县茅坪附近。建于明朝,古庙并排三栋,正殿有楼房八十余间。1927年10月,毛泽东率领三湾改编后的部队进驻井冈山,初时住此。寺内有宿舍、课堂,寺外有练兵场。毛泽东从井冈山返茅坪不久,就把袁文才的农民自卫军调至步云山进行训练,毛泽东亲自讲“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”的游击战术十六字诀。1928年10月14日至16比在寺内召开了湘赣边界党的第二次代表大会,毛泽东在会上总结井冈山一年来的斗争经验,批判了右倾悲观论调和“左”倾盲动主义。会议通过了《政治问题和边界党的任务》决议案及土地法,组成第二届特委会。

【茅坪】

在江西宁冈县城东南16公里处。四周群山环抱,青竹掩盖着庄舍,一条清澈见底的小溪,象一条银链,从庄心穿过,是井冈山下一个美丽村庄。1927年11月至1928年10月,毛泽东在此居住,湘赣边界党的第一次代表大会、第二次代表大会均在此召开。是湘赣边界党政军的大本营。现供参观的革命旧址很多,主要有八角楼、红军医院、湘赣边界特委、湘赣边界工农兵政府、慎公祠、香山寺、步云山、洋桥湖(红四军军部)、枫石、河边井等。

【柏露会议会址】

在江西宁冈县城东北45公里的柏露村。原是一家二层楼的店铺。四周群山环抱,地势险要,后面是黄洋界,前面是一条小溪。1929年1月4日,毛泽东在此主持了前委、特委、军委和地方党组织负责人的联席会议,朱德、彭德怀、陈毅、谭震林等六十多人出席会议。会上讨论了党的“六大”的文件和决议,着重研究了巩固井冈山革命根据地、粉碎敌人第三次“围剿”的问题“决定红四军主力向赣南闽西进军,留彭德怀领导的红五军坚守井冈山。并通过了毛泽东给中央的报告(即《井冈山的斗争》)。

【新城大捷旧址】

在江西宁冈县北新城镇,距砻市15公里。清时曾为永(新)宁(冈)县城。四周筑有城墙,为三国时期建造,基脚墙砖刻有“周瑜”二字。现全城只剩南门城楼和西边一段城墙。1928年1月,工农革命军正在遂川分兵发动群众,赣敌趁机派兵盘踞于此。2月18日工农革命军到此回击敌军。当场击毙伪营长,活捉伪县长,俘敌百余人,缴枪数百,粉碎了敌人对井冈山革命根据地的首次进犯。

【慎公祠】

在江西宁冈县茅坪村。是一栋砖木结构的老式祠堂,原为谢氏慎公祠。祠前是茅坪河,祠后是八角楼,祠内有神龛。1928年5月22日,湘赣边界党的第一次代表大会在此举行,选出毛泽东为特委书记,朱德、陈毅、谭震林、陈正人、袁文才、王佐等二十三人为委员,领导井冈山地区的武装斗争。

【攀龙书院】

在江西宁冈县茅坪村西。是一栋三层泥木结构楼房,共有三十多个房间。一、二楼为红军医院的治疗室、药房和病房。三楼为中江西省(565)共井冈山前敌委员会和湘赣边界特委办公室(特委书记毛泽东),内设组织科、宣传科、秘书处等机构。

17、永新县安福县

【龙源口桥】

在江西永新县七溪岭下。为永新到宁冈的必经之处。系石砌弧形单孔桥,结构严密。建于清道光十七年(1837年),现保存完好。井冈山斗争时期著名的龙源口大捷在此进行。解放后在桥对面建立了龙源口大捷纪念碑,由朱德题字。

【永新联席会议旧址】

在江西永新县城禾水边。原为县城商会。是一栋前后两进、中间有天井的二层砖木结构楼房。有二十多个房间,楼上有会议室。中共永新县委在此办公,旁边是县赤卫大队部旧址。1928年6月30日,毛泽东在此召开了湘赣边界特委、红四军军委、永新县委联席会议。出席会议的有毛泽东、朱德、陈毅、谭震林、刘珍、袁文才、王佐、陈正人、王怀等,毛泽东在会上分析了当时形势,反对冒进湘南,继续在湘赣边界各县建立巩固的井冈山革命根据地。此房保存完好,已对外开放。

【南塔】

俗名茅塔。在江西永新县城南。塔高五丈,共九层:塔身由青砖砌成,内空外方,素雅古朴,别具一格。培尖有铁鼎,上有佛像浮雕和铭刻。塔顶形如古人“帅帽”,故当地有“南塔上戴周瑜帽”之说。传为东汉三国时所建。据省志、县志记载:塔始建于北宋庆历年间,明清几经维修,解放后复加修缮。

【中共湘赣省委旧址】

在江西永新县城禾川镇民主街萧家祠。前后两进,有十多间青砖瓦房,房前为禾川河。1931年夏,赣西和湘东南特委合并组成湘赣省委,领导江西莲花、宁冈、永新三县和泰和、遂川、万安、吉安等县的一部分,以及湖南茶陵、攸县的一部分。首任书记王首道,1933年5月后由任弼时担任,王震、萧克等都在这里工作和居住过。

18、井冈山市

【井冈山】

在江西、湖南两省边境,罗霄山脉万洋山北段。平均海拔1.000米,山势雄伟险峻。山中多盆地以茨坪为中心。风景秀丽,辟有小井龙潭、茨坪南山、黎坪石燕洞、笔架山等风景区。1927年10月,毛泽东率领秋收起义部队挺进井冈山,创立了全国第一个农村革命根据地。1928年4月底,朱德、陈毅率领南昌起义保存下来的队伍和湘南农军来井冈山和毛泽东领导的部队会师,成立了中国工农红军第四军。根据地在全盛时期拥有宁冈、永新、莲花三县,吉安、安福、遂川、酃县一部分,东起拿山,西到水口,北起茅坪,南到黄坳,方圆275公里。红军利用天险要隘,修筑五大哨口,设立红军医院、被服厂、军械处、公卖处、各团留守处。井冈山的斗争开辟了一条以农村包围城市,最后夺取城市的革命道路。解放后建有井冈山革命博物馆、革命烈士纪念塔、烈士墓等。

【双马石】

在井冈山茨坪西南面,距茨坪约9公里。因哨口前路右侧,有两块巨石迭在一起而得名。为井冈山五大哨口之一,是通往遂川及湖南的要隘。海拔1.200多米。1927年10月底,毛泽东率领工农革命军到达双马石外面的荆竹山,王佐在大井闻讯,亲自从此迎上井冈山。1928年10月底设哨,建有三道防线、四个工事,常有一排红军驻守。现哨口保存完好,并建有休息亭。

【八面山】

在井冈山茨坪西北面、湖南和江西的交界处,距茨坪12.5公里。海拔1.800多米。是井冈山最高哨口,气势雄伟,是通往湖南酃县的要隘;为五大哨口之一。山上有小路两条,南通大井,东通上井,哨口设在两路交叉地。通往山下有一陡峭小路,十分险要。1928年10月设哨。现哨口遗址保存完好。当年红军构筑的石块胸墙和土木工事清晰可见。

【茨坪】

在井冈山的中心。四周环山,中为盆地,一溪穿过,地势险要,有山路通五大哨口和大小五井。是当年井冈山根据地党政军最高机关的所在地。“八月失败”以后,党的湘赣边界特委、湘赣边界工农兵政府、红四军军部、湘赣边防务处、军械处、红军被服厂、红四军军官教导队、党团训练班等都设于此,毛泽东、朱德、彭德怀,陈毅等亦在此常住。1953年在茨坪北面山冈上,建有井冈山革命烈士纪念塔,塔前建有纪念亭,亭前是革命烈士墓,安放了井冈山死难烈士的遗骨。1959年又建井冈山革命博物馆,陈列许多珍贵的革命文物。

【大井】

在井冈山茨坪西北5公里。四面环山,白云缭绕,绿树修竹。

清溪流转。原是王佐的农民自卫军驻地。为井冈山五井(大井、小井、上井、中井、下井)之一。1927年10月,毛泽东率领工农革命军上井冈山时住此。没有大井乡苏维埃政府和红军被服厂。毛泽东旧居在1929年被国民党反动派烧毁,剩下一堵残墙,当地人民用草席、树皮把残墙遮盖,免遭再次破坏。1960年修复毛泽东旧居时,把残墙嵌在新墙中。墙后两棵树同时被敌人烧伤,现仍生机勃勃,称为常青树。门前有块大石,毛泽东当年常在此看书阅报。

【小井】

在井冈山黄洋界山下。臣黄洋界5公里。为井冈山五井之一。

地势险峻,瀑布如练,飞溅直下龙潭,十分雄伟壮观。1928年10月在此建红军医院,筑房三十二间,周围四十多户人家,住二百名左右伤病员。医院不远处有块低洼稻田,1929年1月14日,毛泽东、朱德和陈毅率红四军主力向赣南闽西进军,敌人乘机进犯,在小井的一百多名伤病员由于来不及转移,被敌人全部赶到这块稻田里杀害。解放后,在红军医院烈士殉难处,修建了烈士墓,墓碑刻有毛泽东题字。小井瀑布(又名小井龙潭)距小井约0.5公里,来势凶猛,犹如一条白练从天而降,凌空直下龙潭,发出巨吼。龙潭很深,水呈绿色,潭中有娃娃鱼。景色优美,凉爽宜人,是天然的避暑胜地和游览区。

【黄洋界】

在井冈山北。距茨坪17公里,海拔1.342米。是江西宁冈和湖南酃县通向井冈山的要隘,为井冈山五大哨口之一。站在黄洋界哨口举目瞭望,数百里群山起伏。尽收眼底。山下白云翻滚,有如一片汪洋大海,故称黄洋界。黄洋界哨口包括瞭望哨一处,作战工事三处。第一道哨口设在小伙店左侧下坡处。扼守大陇、酃县入井冈山的道路。第二道哨口设在小伙店右侧前方,扼守由宁冈茅坪、白露等地入山的道路。其西有一木荷树,高十余丈,三人合抱,枝繁叶茂,象把大伞。毛泽东、朱德、陈毅率红军挑粮上山时,常在此休息。瞭望哨在黄洋界最高点,海拔1.558米。1928年8月底,著名的黄洋界保卫战在此进行。1977年10月,在井冈山革命根据地创建五十周年之际,修建了黄洋界保卫战胜利纪念碑。镌刻了毛泽东词《西江月·井冈山》。

【游击洞】

在井冈山距茨坪约15公里处。山洞十分隐蔽,洞口荆棘丛生,不易发现,洞内很深,全是石岩,非常干燥、坚固,可容四、五百人。洞旁有一座古庙。1929年1月,敌人突破哨口“围剿”井冈山时,红军和地方武装隐蔽在山洞内,和敌人进行了长期的斗争。现为游览胜地。

【桐木岭】

在井冈山茨坪的东北面。为井冈山五大哨口之一,是通往永新县的要道。哨口距茨坪约12.5公里。海拔1.000米。总哨口设在马坳,在两山之间,是咽喉要地。另设三个分哨口,分布在风雨亭、石姬、小黎坪三处。风雨亭离总哨口仅二百余步,当年红军白天在此守哨,晚宿总哨口。石姬分哨离总哨约5里,哨口设在龙姬仙坛内,石姬是通往宁冈县的捷径。小黎坪分哨离总哨约3公里,哨口设在黎坪山顶上,是通往拿山的要道。总哨与分哨都筑有工事。工事外围布有竹钉障碍物,阵地遗迹至今清晰可见。1929年1月,国民党反动派“围剿”井冈山时,企图从此突破,进行猛烈的炮击和偷袭,都未能得逞。

【井冈山革命博物馆】

在井冈山中心茨坪。距毛泽东、朱德、陈毅旧居及红四军军部旧址约200米。建于1959年,楼高二层,陈列室七个,面积约3.00O平方米。馆标为朱德题字。主要陈列内容为:一、秋收起义和向井冈山进军。二、井冈山的斗争(包括创建红军、开辟井冈山革命根据地、新城大捷、会师井冈山、三打永新、湘赣边界党的“一大”、“二大”、发展湘赣边界工农武装割据、迎还红军大队、黄洋界保卫战、坚持罗霄山脉中段政权的斗争)。三、星火燎原(包括向赣南闽西进军)等部分。用大量珍贵的革命文物,比较生动,系统地介绍了井冈山的斗争历史,反映了以毛泽东为代表的中国共产党人把马列主义与中国革命的具体实践相结合,创立农村革命根据地,开创武装夺取政权的史迹。

【朱砂冲】

在井冈山茨坪的南面。海拔600多米,距茨坪约15公里。为井冈山五大哨口之一,是通往遂川县的交通要冲。右侧是削壁耸立,左面是万丈深谷,地势险峻。在峭壁山路口,有一半侧小亭,柱梁贴崖而立。由小亭下行十余步,石壁缝中流出红水,因称朱砂冲。该哨口第一道防线设在悬崖最高点,附近高山都没有瞭望哨。第二道防线设在下庄龙凤牌,离茨坪5公里,两边山上都筑有红军工事。哨口由王佐部队把守。遂川县反动地方武装,曾数次率部侵扰;都被击退。

【七溪岭】

在井冈山西北。海拔约八、九百米。是永新、宁冈两县交界的要道。“上七(里)下八(里)”,由两座大山组成,一叫老七溪岭,一叫新七溪岭,山岭四周是无数的小山小岭,形成一个山连山、岭接岭的奇丽景色。山高路窄,层峦迭嶂,坡陡崖险,地势异常险峻,是井冈山的门户。山顶上有亭,名望月亭。1928年6月23日,著名的七溪岭战斗(又称龙源口战斗)就发生在此。毛泽东、朱德、陈毅等凭着山险,指挥红军用麻雀战术迷惑、疲惫、消耗敌人,一举打垮了江西杨如轩、杨池生两个师五个团的进攻,歼敌一千亲人,胜利进占永新县城。

19、赣州市

【八境台】

在江西赣州市北,章水、贡水经此台下汇合成赣江。建于北宋。是赣州市也是江西省著名古迹之一。台高三层,原为木结构,屡修屡毁,今合为1934年重建,改为砖木结构。登台可眺赣州八景。台旁赣江奔腾直下。台内设有赣州市博物馆。台下辟为人境公园。

【舍利塔】

又名塔下寺塔、慈云塔。在江西赣州市。原为寺的附属建筑。塔身九级六面。据府志、县志记载,系唐初所建,砖上有“尉迟监造”的铭文。但塔的第一层、第二层上发现有数种铭文砖,仅有天圣元年的铭文,并未发现有’”尉迟监造”的铭文砖。据此可证建于北宋天圣元年(1023年)。虽经明、清屡次修建,但塔身仍为宋代原物。全高42米,呈六角形。全用青砖横铺垒砌。塔基高1.2米,每面宽7.9米。作四柱三间式,中饰以斗栱。塔座高3.25米,每面7.4米,门为壶门,左右均有谦柱,门首天花饰有藻井,左右通道天花则以叠涩和菱角牙子相间面成。塔心中空也作六角形,每角均有八棱角柱,自塔心至外墙皮全课为6.35米。从东门进塔登梯可至塔顶。塔身各层均设门和窗或龛。整个塔身结构平衡,稳重端庄。

【郁孤台】

在江西赣州市西北隅的田螺岭。建于唐广德至大历年间。台高14.1米,面积275平方米。“冠冕一郡之形势,而襟带千里之江山”,隆阜郁然孤峙,故名。唐李勉为刺史,登台北望,慨然曰:“余虽不及子牟,心在魏阙一也,郁孤台岂令名乎!”乃易匾为望阙。后屡次修葺或重建。南宋绍兴十七年(1147年)增建二台,南曰郁孤,北曰望阙。明洪武年间即此台址建岭北道署,后徙为察院行署。正德年间署迁于城西。修复郁孤台。后台废,建亭其上。清同治十年(1871年)重建。解放后于1959年又重修,保持原貌。郁孤台名闻遐迩,文人墨容留下许多题咏,辛弃疾《菩萨蛮》词云:“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。青山遮不住,毕竟东流去,江晚正愁余,山深闻鹧鸪。”

【通天岩】

在江西赣州市西北10公里处。是一座红砂石山。由忘归岩、同心岩、通天岩和翠微岩组成。岩上布满造像、题刻,是一座拥有古刻九十七品,石龛二百七十九座,石刻造像三百四十八尊的艺术宝库。这里岩深谷邃,树木参天,风景秀丽,是赣甫避暑胜地之一。现存摩崖题刻中,宋代三十三品,明代三十六品,其余的则为清代以后或佚名的题刻,时间以北宋熙宁六年(1073年)为最早。题刻不仅保存了大量的地方史资料,而且字体繁富,刻工精致,是一组珍贵的古代书法艺术品。通天岩以大型石龛造像群著称。翠徽岩的几尊立佛体态飘逸;肌肉丰满,衣褶圆细。造像大部为北宋所刻,在我国雕刻艺术史上有一定地位。

20、宁都县兴国县

【水口塔】

在江西宁都县城南文明门外第一桥左边。明万历二十年(1592年)建。高九级,形八角。塔为夹墙,有两路可上,二人各由一路上去,不会碰头。《宁都州志》云:“水口塔,永凝寺后,明万历王辰知县黄应奎刨建,知府黄克钻捐俸。。屹山寺中流,乾隆二十六年,飏风折顶,四十三年修藏。”

【宁都起义指挥部旧址】

在江西宁都县城梅江边。原是耶稣堂。为砖木结构两层楼房。1931年12月14日,被蒋介石派到江西”围剿”红军的国民党第二十六路军一万七千五百多人,在参谋长赵博生(共产党员)、旅长董振堂等率领下,举行了著名的宁都起义,加入红军,编为中国工农红军第一方面军第五军团。起义是当天晚上在这栋房子的楼上宣布的。次日凌晨,赵博生、董振堂率部向苏区进发。现旧址保存完好。建有宁都起义陈列馆。

【翠微峰】

又名石鼓峰。为金精十二峰之一。在江西宁都县城西5公里处。山势险要,自下仰视,如孤剑削空;从上观,则见中高、右缩、左展,迤逦峥嵘,旁无援辅,树木郁深。形同桃核的双桃石为上山必经之路。上行有穴如瓮口,从瓮中出后侧身东行至鸟谷,谷如陶穴,上面穹窿象楼架于其中,绝顶如斧劈,四面削起百余丈。山上有易堂,为学者讲学之处,勺庭为花园。

【长冈乡调查会会址】

在江西兴国县长冈乡列宁小学,离县城4公里。

1933年11月中旬,毛泽东为总结革命根据地政权建设的经验,率领中央工农民主政府检查团,从瑞金沙洲坝到兴国长冈和燕子窝徐家祠一带进行调查。后写出《乡苏工作的模范〈一〉——长冈乡》(即《长冈乡调查》)。1976年,在旧址附近兴建长冈乡调查陈列馆。

【朱华塔】

在江西兴国县的横石村。建于明嘉靖二十九年(1550年)。

高七层;每层均有佛龛,龛内供有石佛像,共十个。塔外共有二十尊佛像。塔系火砖砌成,塔顶有洞,已向西北倾斜。

【潋江书院】

在江西兴国县城内。是一栋古老式的书院。书院一角是崇圣祠。有房三十多间,雕龙画虎,美观精致。历代文人骚客来此讲学者甚多。1929年5月,毛泽东在此主办了土地革命干部训练班,指导兴国成立了革命委员会,制定了政纲。1978年重修。

21、于都县瑞金县

【平安竹篙寨石洞】

在江西于都县平安村中。为于都、兴国、宁都三县边区的中心要道。石洞宽大有水,可住上千人。1928年8月成立于北特区革命委员会后,在此设立保管处。1930年6月底,毛泽东和朱德从汀州去长沙途中曾来此视察,此后改为中央后方保管处。1931年5月在第二次反“围剿”期间,国民党十九路军的一个旅从宁都败退下来经平安时,曾进攻中央后方保管处,被几十名赤卫队员击退。

【大柏地战斗旧址】

在江西瑞金县城北30公里大柏地、杏坑村一带。是瑞金通往宁都必经之地,四面环山,地形险要。1929年2月10日至11日,毛泽东、朱德和陈毅亲自部署和指挥红四军在此消灭了尾追之敌刘士毅部,俘虏团长萧致平、钟桓以下八百余人,缴枪八百余支,为红四军进到赣南闽西以来的首次大捷。当时杏坑村一带战斗最激烈,房屋的墙壁上留下很多弹痕。毛泽东《菩萨蛮·大柏地》词中写有:“当年鏖战急,弹洞前村里。装点此关山,今朝更好看。”1968年,杏坑改名前村。现开放的弹洞壁,是前村刘尔津的一栋有一百余年历史的普通民房,当年战斗中留下的弹洞今仍清晰可见。

【中央军委旧址】

在江西瑞金县城西4公里乌石垅。1933年初中央军委从叶坪迁此办公。原系祠堂,后又在背后盖了一间房子。朱德、周恩来、项英、叶剑英、刘伯承等都在此工作和居住,并指挥了第四次反“围剿”。旧址后面的茅棚,为中央军委印刷厂,当年邓小平主编的军委机关报《红星报》及重要政治、军事材料和讲义均在此印刷。。红军长征后被毁,1953年按原貌修复开放。

【云石山】

在江西瑞金县高围乡东北。是一座海拔不到100米的石灰岩山。因呈朵朵云状而得名。山岩顶上有座石砌的古庙,庙正中有如来佛造像,两旁有厢房,约有二十几个房间。庙四周竹树茂盛,高劲挺拔。古庙掩映在树林之中,景色多姿。1934年8月,国民党军飞机轰炸沙洲坝,广昌前线吃紧。中共中央政治局、中央工农民主政府、中共中央军委从沙洲坝、下霄、乌石垅迁此古庙办公,博古(秦邦宪)、毛泽东、张闻天等住在庙内。同年10月18日,中央领导机关率领红军离开云石山,跨过于都河,开始进行二万五千里长征,故云石山又称长征第一山。

【叶坪旧址群】

在江西瑞金县城东北5公里。是第二次国内革命战争时期中央工农民主政府所在地。1931年9月28日,毛泽东、朱德指挥根据地军民粉碎敌人一、二、三次“围剿”后来此领导各项工作,巩固和发展了中央革命根据地。现供参观的有:毛泽东和朱德旧居、中央工农民主政府旧址、红军检阅台、红军烈士纪念塔;博生堡、公略亭等。其中砖木结构的旧祠堂,为1931年11月召开的中国共产党苏区第一次代表大会和中华苏维埃第一次全国工农兵代表大会会址,大会闭幕后则为中央工农民主政府总办公厅。办公厅后的草坪有红军检阅台,原为竹木搭的便台,1933年改为土木结构,长征后被毁,1955年按原貌恢复。大草坪中心的红军烈士纪念塔,高10余米。呈子弹形,1933年8月1日动工,1934年2月2日举行揭幕典礼。塔上有毛泽东、博古(秦邦宪)、朱德、周恩来、项英等的题词,塔前用煤炭铺着“踏着先烈的血迹勇敢前进!”的标语。草坪东的博生堡,高约10余米,为纪念宁都起义的领导人赵博生而建,门首“博生堡”为朱德所题。草坪北的“公略亭”系彭德怀所题,为纪念著名红军将领黄公略而建。博生堡及公略亭同在1933年8月动工,1934年1月底落成。

【中央工农民主政府旧址】

在叶坪村。原系谢氏祠堂,前后三进。1931年11月,中国共产党苏区第一次代表大会及中华苏维埃第一次全国工农兵代表大会均在此召开。成立中央工农民主政府。选举毛泽东、周恩来、朱德等六十三人为中华苏维埃共和国中央执行委员会委员,毛泽东为主席,朱德为红军总司令。大会闭幕后,此处作为中央工农民主政府总办公厅,左右两边为各部部长办公室兼宿舍。

【沙洲坝旧址群】

在江西瑞金县城西南4公里处。头枕观音山,背靠鹅公山,地势十分险要。1933年4月至1934年7月中央工农民主政府从叶坪迁此办公。现供参观的有:中央工农民主政府总办公厅及毛泽东、张闻天、谢觉哉旧居,红井和中央工农民主政府大礼堂,列宁小学等遗址。1934年1月21日至2月1日在此召开了中华苏维埃第二次全国工农代表大会;并选举毛泽东、周恩来、刘少奇,朱德等二百十一人组成新的中华苏继埃共和国中央执行委员会,毛泽东为主席。

【中共中央政治局旧址】

在沙洲坝的下霄村。是一砖木结构瓦房,前后两进,均有厢房。1933年中共临时中央从上海来瑞金后,博古(秦邦宪)等在此居住和办公。

【中国工农红军总政治部旧址】

在沙洲坝白屋子。和中央政府相距约1公里,是一栋砖木结构的农村民房。1933年4月,红军总政治部从叶坪迁此,中央军委副主席兼总政治部主任王稼祥和军委机关报《红星报》主编邓小平在此办公和居住。

【中华全国总工会旧址】

在沙洲坝棘子排。是一土木结构瓦房。与中央临时政府隔岗相望,相距约2公里。中华全国总工会苦力委员会、手工业工人委员会和国家临时工人工会委员会等机构设此。中华全国总工会执行局委员长刘少奇也在此居住和办公。

【第二次全国工农代表大会礼堂】

在沙洲坝的老茶亭,与新茶亭隔岗相望。占地1.531平方米,上下两层,可容两千亲人。1933年8月始建,12月底落成,土木结构。大礼堂后面建有防空洞。1934年1月21日至2月1日,中华苏维埃第二次全国工农代表大会在此召开。通过了修正的宪法大纲及各项决议、决定,选举了毛泽东为首的新的中华苏维埃共和国中央执行委员会,1934年10月18日,红军北上后,礼堂被敌破坏。1956年按原貌修复,陈列当年大会的珍贵文物资料。

【武阳桥】

在江西瑞金县武阳镇,距县城15公里,为横跨绵江的一座木桥。桥头有一株百年古樟,周围风景如画。1934年10月红军北上抗日时,武阳人民特地搭起此桥,让红军迅速渡河,并在桥头与红军洒泪相别。故此桥被称为长征第一桥。1949年8月,当解放大军来到武阳镇,人们又站在桥旁迎接亲人。

22、安远县信丰县赣县

【无为寺塔】

在江西安远县城西门外的原大兴寺后。唐长庆四年(公元824年)建无为寺,明改大兴寺。北宋绍圣四年(1097年)建无为塔,计六面九层,高50米。塔用长方形、三角形、菱形、正方形四种青色火砖,用黄泥拌谷糠将火砖交错砌成塔壁。每层用杉木做楼梁和瓦梁,用杉板做楼板,以琉璃瓦盖檐面和顶。原寺早废,塔仍完好。

【大圣寺塔】

在江西信丰县城内孝义坊的祝圣寺后。因在塔上发现木雕像铭文“大圣寺”而得名。无座,高50米,共九级六面。底层外皮每面宽5.9米,三面有真门,其余相间的三面则隐出假门。门上有平座及腰檐。底层檐脊之上,为第二层平座,平座用菱角牙子三层构成,各层正中为壶门。塔身用青砖砌,黄泥沟缝,中空。底层内空,对角距离3米,平座内形成一暗层,故为十八层。《赣州府志》载:“宝塔寺初为诞福寺,今更名祝圣寺,在县治北孝义坊,中为大雄宝殿,殿后宝塔相传吴大帝赤乌年造。”1953年,1954年两次考查,第一次取下木雕像一尊,并有铜钱两枚。第二次又发现木雕像一尊,像上有铭文云,“朱叶民及妻来大圣寺,在塔上充供养,乙丑岁十一月日题。”字迹苍古,如未人手迹。此塔气势雄伟,在研究古代历史和建筑艺术上颇有价值。

【大宝光塔】

又名宝华玉石塔。在江西赣县宝华山寺内。七层,高一丈多。塔内有一个菩萨。塔顶为大理石雕成,雅致美观。据《赣州府志》,该塔是唐穆宗为大觉禅师建,武宗时废,大中七年,宣宗复诏立,唐技为撰碑铭,权德舆丹书。按唐技铭云,“咸通五年八月八日建。”按邵启贤《赣石录》卷一百六有“宋沙门觉显书唐技大宝龙塔碑铭”。又云:“咸通五年八月八日建,元丰二年七月十五日住持传法沙门释觉显重立并。”又附曰:“右元丰二年沙门党显重书”。唐技大宝光塔碑铭在赣县龚公山,额篆“重建大宝光塔碑铭”八字。字径三寸,凡文二十四行,行四十字,字径七分,行书。由此可知此塔在北宋元丰间曾经重建过,现存者并非唐物,而是宋物。

【三湾改编旧址】

在江西永新县和宁冈县之间九龙山下,距著市30公里。傍山依水,地形险要。1927年9月,毛泽东率秋收起义部队从湖南浏阳文家市,经萍乡、莲花到达三湾村,进行了具有历史意义的三湾改编。将原来的一个师缩编为一个团,称中国工农革命军第一军第一师第一团,决定把党支部建立在连上。三湾改编确立了党对军队的绝对领导,从组织上奠定了新型革命军队的基础。团部设在村西头宗家祠堂。现有毛泽东旧居、工农革命军第一军第一师第一团旧址、士兵委员会旧址、工农革命军练兵场旧址,陈列当年保留下来的珍贵革命文物。

【白云山】

在江西泰和、吉安、兴国三县交界处。海拔820米。顶峰西面石岩下有座古庙,前后两栋相连,中有天井,占地153.4平方米。分上下两层,楼下是片石结构,楼上是木板隔榻,三面有吊楼。1931年5月16日,毛泽东、朱德在此指挥了第二次反“围剿”战斗的第一仗,经过一个多小时激战,敌二十八师全军覆没。白云山首战告捷,为粉碎第二次“围剿”奠定了胜利的基础。

美景美图精品美文音乐空间职场技巧音画图文感悟哲理星座运清生活百科史海钩沉健康常识书画古玩网页特效电脑技巧在线书架精美相册 您已阅览 分 秒 感谢光临 天空之城-水晶音乐 爱华网

爱华网