「从小就知道说谎,长大怎么办」小心!孩子的撒谎习惯,父母永远是最大推手

有冲突的是立场,而不是人

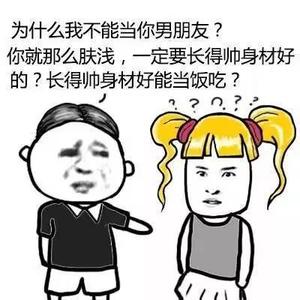

对话之所以难,大多数是因为立场不同,而不是人有问题。举例,你有一个容貌、身材姣好的17岁女儿,她接受班上同学的邀请,准备周末参加跨年晚会,她希望能争取一夜外宿。身为父母的立场,当然是希望女儿安全、避免出入危险场所,所以你不允许她在外过夜;可是身为女儿的立场,希望能够融入社交圈,得到同侪的认同,团体行动是一种证明自己合群的表现,她哀求你答应。

你在乎的是「安全」,她想把握的是「友谊」。

你们各自站在不同的立场,希望对方能了解自己的处境,可是偏偏你和她的需求都强烈到难以松动。你无法拿安全当赌注,她不愿意失去朋友的信任。眼看这件事情又没有其他替代方法(外宿vs.回家),你只好搬出父母的权威,逼迫她就范。

你可能会说出这类话:「『我』是为妳好,妳还小不懂得保护自己,『我』不能答应妳和同学出去,如果出事了,谁要负责?『我是妳爸妈』,『我』有权说了算。」

这时,女儿听到的不是你的立场,而是「你」反对「她」交朋友。于是,她也开始把砲火对向「你」,觉得是你「这个人」故意让她不快乐,你才是让整件事情无解的凶手。

于是,接下来的戏码,我们可能都很熟悉。女儿开始抱怨爸妈忙于工作,不关心她,受到指责的爸妈不甘示弱的反抗,细数女儿从小到大的纰漏。渐渐地,双方对战的焦点都转向在「人」身上。然后,事情就被搁在一旁。

这样的剧情,并不是特例。一般人在没有经过特殊训练,很难把「人」与「立场」分开。我们通常会直接把立场、观点、属性、看法、意见……等同于「这个人」。偏偏人会有情绪和自尊的问题,稍不注意,就有可能打翻一整桶汽油,一句话没说好,就成了火柴棒,点燃一片火海。

冲突就是这么发生的。

害怕面对冲突的四大心理陷阱

如果你问一个人是什么让他害怕把话谈开?担心把自己的想法说出来会发生什么事?可能你会得到这类的回答:我怕被当成是难搞的人、搞不好说出来更糟、我怕对方会生气、我猜她不会同意……。在会谈之前,心中就出现好多小声音,让人焦躁不安。

然而,你再仔细分析这些不由自主跑出来的小念头,你会发现这里面有许多都是想象,阻碍了他进一步了解真相,以至于他只好一直用猜测代替真实的理解。

很多时候,冲突之所以无解,是因为双方都只有想象,没有真相。一句「我以为……」,让遗憾不断地轮回。

接下来整理出四种,一般人在高难度对话中最常出现的心理陷阱,以至于你无法在适合的时机,说出该说的话,做到基本的自我保护,或进一步的预防危险:

【陷阱1】情感投入

当你太喜欢或讨厌某个人事物时,通常很难客观地表达自己的想法或疑问。你容易选择性的看或听,并合理化对方一切不合常理的行为。这样的例子不胜枚举,曾经有一个高学历的女博士声称她爱上美国FBI情报头子,已经汇了好几百万美金给这位「从未蒙面」的网友,身边的友人警告她被诈骗,但她依旧深信不疑。在接受记者采访时,她还信誓旦旦的拿出彼此相爱的「证据」,厚厚一叠都是她精心收集的资料。可是,稍有一点恋爱经验的人一看就知道那些所谓的「证据」,不过是花心男子把妹的手法,很容易取得。

此外,很多人对于宗教的崇拜,也失去了合理的判断能力,让自己或家人遭受危险。历史上已经出现多次大规模的集体自杀事件,都是和宗教狂热有关,当事人并非不知道某些规定不合逻辑,只是他们的喜爱蒙蔽了真相,无法提出异议。

【陷阱2】需求

另一个害怕冲突的心理状态是:非要不可的需要。当你毫无退路必须接受某项条件时,你也会失去冲突的勇气。曾经有个朋友有收藏古董的癖好,有一回,他发现了一件唐朝文物,非常稀有,他想出价购回。朋友知道我的专长,就来问我:「怎么样才能便宜入手?」

我问他:「你有多想要?」

朋友毫不迟疑的说:「一定要买到,不然我就失去生活的乐趣了。」

我摇摇头:「没得谈了,你带钱去就对了!」

这种非要不可的心态,往往会把人逼入绝境,因为你完全没有调整的空间,尝试不同的作法。不只是对喜欢的事物如此,也会发生在人身上。当你认定非谁不可,例如男女朋友、合作厂商,你们的关系就无法平等,你会因为想要挽留,而一再退让。

希望「委屈」能够「求全」,但时间一拉长,到头来只有委屈,却求不到任何圆满。

所以在谈判上,非常重视「时间因素」,时间可以当成筹码,逼对方做出决定。假使对方有一批货正要赶工,刚好就缺你的进口原料,而且只有你有,别无分号。此时,议价权就在你手上,几乎是你说了算。追根究柢,这些都是「需求失衡」,导致冲突无法公平进行。

【陷阱3】恐惧

尽管,我们一再地提醒大家,在冲突中有差距的是立场,而不是人。但只要是差异,就意味着彼此之间有距离,总得要有一个人愿意「冒险」,情况才可能松动。此时,面对未知的焦虑,往往会让人裹足不前,宁可否认问题的存在,也不愿意好好看清楚真实的情况。

有些人是害怕失去既得的权利,有些人是害怕失去面子,但最多人之所以无法不卑不亢的面对冲突,是因为「害怕被讨厌」,不希望被认为是一个难搞的人。但忽略自己不舒服的情绪,不代表会被认同。

在出版业耕耘近十年的子晴,为了在职涯发展上有所突破,在好友的引荐下,跳槽到金融业。但很快地,子晴发现自己对于需要大量与人交往的业务工作,非常不适应,上班变成一种痛苦的折磨。

她几次鼓起勇气跟主管表明辞意,主管总安抚她:「子晴,这一期的新人,我们最看好的就是妳,很多资深同事也私下夸奖妳。妳只要熬过适应期,就没问题了!」

为了不辜负主管的期待,子晴说服自己再试一试。只是,不舒服的感觉愈来愈强烈,主管也觉得她没有全力以赴,经常约谈子晴,双方关系愈来愈僵,原本的好感也转而变成失望,到最后忍无可忍,不欢而散。

经过一段时间的沉淀,子晴发现这次的离职无法圆满,原因在于她太害怕别人对她失望,她不知道怎么摆放别人对她的评价,以至于她无法拒绝主管的挽留。

这让我联想到一个故事。有个小朋友去马戏团看表演,看到大象被细细的铁鍊拴着,好奇问爸爸,为什么大象力气这么大,却无法挣脱铁鍊?爸爸告诉小朋友,大象从小时候就被铁鍊拴着,当时牠还小,没有力气挣脱,现在长大了,牠习惯了这条铁鍊,就以为自己没力气摆脱这条铁鍊。

在高难度对话中,「恐惧」就像这条细细的铁鍊,瘫痪我们面对冲突的能力。恐惧,使我们逃避面对真相,问题也就如滚雪球,愈滚愈大。就像子晴的害怕,让她宁可忍受不舒服,也不愿意选择向主管表达自己真实的感受。她不想辜负任何人,却也没让任何人满意。

【陷阱4】自我防卫

最后,让人无法理性面对冲突的心理因素是:自我防卫。完全无法接受任何不同的观点,一旦他发现有人的看法和自己不一样,就急着反驳,或直接采取攻击。

当一个人有不恰当的怒气,通常就是他的防卫反应,他希望透过愤怒制止你的探问或深究。在没有经过训练的情况下,很多人就会带着满腹的委屈或疑问,悻悻然地离开。

我曾经辅导过一个个案,他非常需要身旁的人赞赏他,不容许一丝批评。有一次,他找我讨论带领员工的困难,不理解他们为何会在一些小地方上计较,我邀请他试着拓展生活的经验,体验不同阶层生活的感受,也许是到医院当志工,或是参加一些救援社团。他一听到我的建议,马上投射我是拐个弯说他不知人间疾苦,并对我生气。

当时,我知道这是典型的防卫反应,我没有急着澄清自己的意图,保持情绪平稳,让他完整表达自己的想法,在没有被威胁的疑虑后,我又把刚刚说过的话再说一次,接着问:「你觉得我是邀请?还是要求?」

他忽然发现自己反应过度,把我当成是过去那些逼着他长大的权威者。觉察到这一点后,他修正了对我的态度,收下我的建议,不再急着捍卫自己的立场。

说谎是天性,诚实是选择

谈了这么多,最重要的目的是让你了解「说谎是天性,诚实是选择」,唯有先放下道德的批判,才有可能平静的开启对话,不用花力气争论是非对错,冲突才可能有圆满的结果。一个人看出去的世界只有黑与白,是很难妥善处理冲突,和人达成协议。

也就是说,你得先了解在高难度对话中,人会说实话,是因为他觉得诚实比较有好处,他就会做出这样的选择。反过来,如果你让他觉得说谎比较有利,他反而会执行的更好。

以亲子教养为例,在成长的过程中,我们一定经历过阳奉阴违的阶段,就是表面说一套,实际做一套。譬如母亲问你:念书了没?事实上,你一个字都没念,但你会说:差不多了。为什么?因为你不想说实话后,得忍耐母亲的碎碎念,或者看到母亲担忧的反应。这对你来说,是不舒服的,所以你下意识想闪避。

当时,你也许不会定义自己是「说谎」,毕竟你没睁眼说:「我读完了。」你说的是:「差不多。」是母亲自己把「差不多」当成「有念」或「快念完了」。你可以说这是一种文字游戏,骗人掉入陷阱;但我更喜欢说,你只是释放了「不真」的讯息,但还不至于有说谎的意图。

因为在光谱上,「说谎」是「不真」的极致,是最明显的欺骗,也是最容易让人觉得不舒服的状态,甚或是造成具体或心理的伤害。但在上一个例子中,当你脱口而出「差不多」的时候,你并没有要伤害任何人,所以比较接近「不真」。不过,无论是「说谎」或「不真」,最重要的都是达到「误导」的目的。

案例 与其抓谎,更重要的是营造真实、可以呼吸的空间

避免被误导的方法,并不是明文禁止撒谎,而是创造一个有利于诚实存在的空间。

明美和宜安的女儿是同班同学(晓曼和佩佩),两人正值青春期,这个阶段的孩子难免会对异性产生好奇。有一次,宜安的女儿佩佩,告诉妈妈说:「我要去图书馆看书。」

宜安问了一句:「跟谁去?」佩佩说:「就跟晓曼啊!不然还有谁。」一付理所当然的态度,让宜安不疑有他,便答应女儿出门。

结果,宜安在买菜的路上看到晓曼被一个男生载走,根本没去图书馆。宜安马上联想到佩佩说谎,立即拨了电话告诉明美,核对明美那头的讯息,确定这两个孩子联手编造了一个谎言。

气急败坏的宜安,坐在客厅沙发,从中午12点,等到下午5点,看到女儿若无其事地回来,劈头第一句话就问:「说,妳今天野去哪里了?妳最好说实话,否则我打断妳的腿。」

佩佩情急之下,脱口说:「就说去图书馆,妳干嘛这么激动。」

宜安眼看女儿没有悔过的态度,气得大骂:「这么小就知道说谎,将来长大怎么办?我这么用心给妳好环境,妳竟然学会欺骗妈妈,妳的心是铁做的吗?」

很熟悉的话,是吗?很多父母在没有经过训练的情况下,很容易说出类似的话。

仔细分析宜安的用词,她不仅犯了推论女儿意图的错误,更糟的是,她把女儿说谎的行为,连结到个人的品格。当孩子所做的事,经常被当成人格攻击的理由,孩子很快地就会长出一套盔甲,用来保护自己的感受,合理化自己的行为,创造更多谎言来让自己好过。

于是,宜安的预言成真,女儿长大后确实会说更多的谎,但主要推手是宜安自己造成的。

同一时间,明美得知消息后,并没有做出任何的回应,她照常下班买晚餐回家。看见晓曼回家,一如往昔的问她今天过得如何?晓曼当然知道今天很不一样,她和别校男同学一起坐摩天轮,心跳加速的感觉还在,脸上却还是要装镇定地说:「老样子。」但音调明显有心虚、迟疑的反应;同时,刻意背对着明美,眼神一直不敢与她接触。这和平常一回家,就抓着明美说东道西的晓曼很不一样。

明美把这些反应都放在心中,不急着戳破,继续问:「那妳最近生活中有什么变化,想跟妈妈分享,妈妈觉得妳最近心情总是特别好,也想分享妳的快乐。」

这段话卸下了晓曼的心防,一来她以为妈妈真的不知道她偷跑去玩,二来,她开始动摇自己的假定,也许妈妈不会反对她交男朋友,这样以后她就不用为了出去玩说谎,那会让她觉得很不舒服。

晓曼愣了两秒,怯生生地问:「妈,妳觉得现在的高中男生怎么样啊?会不会很幼稚?」明美当然知道女儿拐个弯,想问感情的事,但如果她希望女儿告诉她更多讯息,她的回应必须让女儿不觉得被威胁。

「晓曼,男女生会互相喜欢是很正常的,我和妳爸也是因为喜欢,才有今天的妳啊!如果妳真的有喜欢的男生,妈妈也会想要多了解,一起帮妳看看他是不是一个值得的人?谈恋爱如果只有妳快乐,爸妈很担心,这样妳也不会觉得幸福,对吗?」这段话,不仅预留了诚实可以出场的空间,没有潜在的惩罚意涵;同时,也暗示晓曼说实话,反而可以从父母身上得到更多资源。

这时候,晓曼遇到一个关键性的转折,她要继续撒谎,还是干脆说实话。

如果晓曼选择继续说谎,她的大脑必须进行更庞大的资料运算,记得自己曾说过什么理由,改天若被抓包要怎么圆谎,她得花比较多的力气维持谎言,而且随时有被戳破的可能,得一直担心。另一方面,如果晓曼评估妈妈不会因为她说谎而指责、处罚她,她只需要道歉,顶多经验一段愧疚感,但只要改正行为,她就可以把先前的谎言抛诸脑后。

两相比较之下,如果你是晓曼,你会怎么选择?

后来,晓曼觉得说实话是比较简单的选项,她选择了对自己有利的作法,全盘托出。于是,明美和晓曼都在这场高难度对谈中,各自取得自己想要的东西,解决心中的焦虑,明美不需要老是猜忌女儿的行踪,而晓曼也多了一个谈心的对象,不用一个人面对恋爱的不确定感。两人的关系因此变得更好。

对话前,请先停看听

明美的处理方式,正是第二部即将讨论的重点,如何在进行高难度对话中:

望——看穿无法遮掩的情绪行为反应

闻——听出声音语气与口语表述所泄漏的祕密

问——获得关键讯息的巧妙提问

切——让危机变转机、压力变助力

千万记得,你之所以能取得所需的讯息,并不是你的问话能力有多好、权力位置有多高。一个人会诚实是因为这么做比较有利,而不是因为道德约束。你得先接受并理解人没有诚实的义务,如此,你怎么营造对话的氛围,让对方愿意诚实,就变得格外重要了。

书籍简介

冲突对话,你准备好了吗?:压力其实是上天给的礼物,穿越内心小剧场,让彼此更靠近

作者: 裘凯宇, 杨嘉玲

裘凯宇

台湾辅仁大学社会心理研究所硕士/NGH咨询催眠师认证

杨嘉玲

台湾彰化师范大学辅导与谘商所硕士/国家认证谘商心理师

两人是默契绝佳的事业伙伴,也是相互扶持的生命伴侣。

共同经营〈启点文化〉,因为相信心理工作者能带给世界最好的礼物,就是扮演好桥梁,将书本上2D的知识,具体化成3D的经验,让人们更容易理解并带回生活,运用在各种真实人际情境中,解决自身的议题。因此,致力将心理学深奥庞杂的知识,转译成一般人都能理解的语言和方法。

两人结合在心理治疗和实务工作的深刻体会,透过系统性的公开课程,帮助社会大众,无论在一般人际情境、高压力与高难度的沟通情境、或是个人自我觉察与呈现,得到兼具实务性与启发性的成长。

公开授课至今,对象涵括各领域的专业人士、设计创意人、经理人、企业主与企业接班人等。并以独特的个人教练形式,为心理专业开创不同的服务模式。

爱华网

爱华网