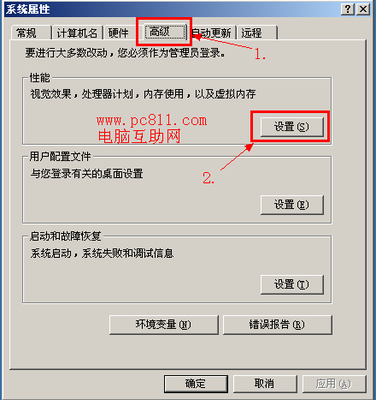

李贽简介

李贽,是明代著名思想家和文学家,以反对孔孟儒学著名。

李贽画像

李贽生于1527年,本身是回族人,祖上在明初就搬迁到福建泉州。他原姓林,后改名李贽,字宏甫,号卓吾。李贽从小聪颖非常,12岁开始写文,26岁就高中举人。他在朝为官二十几载,从一个县的教官做到了知府,不过在他55岁的时候辞去了官职。

辞官后,李贽先后在湖北、北京、南京等地居住,大多是在朋友家或者寺庙里。期间,李贽一方面研读经典,一方面著书讲学。虽然他的讲学在当地颇受欢迎,但因为“离经叛道”也常遭到官府等保守势力的反对而要被驱逐。1602年,李贽被捕入狱,他那些被认为“异端邪说”的著作也被一并烧毁。之后不久,李贽就在狱中自刎而死,当时已七十有六,死后被好友安葬。

李贽一生著书良多,主要包括《藏书》、《续藏书》、《焚书》等,此外他十分推崇《水浒传》和《西厢记》并都做过自己的评点。在他的著作和讲学中,他时常针砭时事,评述历史。他反对反对儒家学说尤其是程朱理学,批判封建礼教对人的压迫;揭露并批判封建统治的黑暗本质,痛斥政治腐败;提倡功利,重视商人的地位;主张“童心说”,认为文章不能弄虚作假而要表达个人真实的内心。

李贽死后,后世对其褒贬不一,但他的著作虽然屡遭官府禁止,却更加广为流传。

李贽被捕的地方

万历三十年(1602年),李贽在通州好友马经纶的家中被捕。

李贽墓

李贽在55岁辞官后就在湖北寓居,先是住在好友耿定理家中,后来一个人住在麻城芝佛院。期间读书、著书,时常还会进行讲学。据说在他讲学时,来听的人有数千人,而且中间还有一些女子,可见李贽的学说在当时当地很受人欢迎。

马经纶也是因为仰慕李贽之名,后来来麻城找他。不过当时,李贽正被麻城的官府以及当地的卫道士们抨击,说他是异端邪说。虽然李贽浑然不惧,他们还是毁了他的住所,把他驱逐除了麻城。于是,之后马经纶就把李贽带到了通州。此后一年,两人亦师亦友,一起读书做学问直到李贽被捕。李贽被捕时已是76岁,不仅年老体衰而且疾病缠身。

据说,李贽被捕时多次劝马经纶自己走,之后又有家人和好友来劝,可他还是毅然决然地陪着李贽去了京城。李贽在狱中时,他也想方设法照料并为他辩解。在李贽自刎死后,也是马经纶按照他的遗言将他安葬在通州。

李贽被捕是在通州,最后安葬也是在通州,具体在通州北门外迎福寺侧。之后,李贽的好友和晚辈都为他立下墓碑,可惜还是遭人破坏。李贽的墓地多次被迫迁移,如今位于北京通州西海子公园内,也保留了一块万历年间的墓碑,另外还有东西两块搬迁时立的新碑。李贽墓现在是北京的文物保护单位。

李贽的思想主张

李贽是明代著名的思想家,他提出的许多主张,现在大多被现认为是进步的。

李贽雕像

他的哲学思想与当时正统的理学不同,偏向于主观唯心主义,这跟他信奉心学和佛家有不少关系。李贽强调“真心”,认为世间万事都只存在于一颗真心之中,这和王阳明的主张可谓一脉相承。

李贽的思想主张极具批判性,和传统不符甚至相对,这也是他常被认为离经叛道以及最后被捕入狱的原因。他批判的对象有:一,儒家学说。他贬低甚至否定孔子和孟子的圣人地位,认为人人都可以成为圣人,所以不用向圣人学习,更加没有必要以他们的是非观作为自己的标准。这一主张本质上就是在崇尚个性。二,封建礼教。他抨击封建礼教对思想的禁锢,尤其为受压迫的妇女鸣不平。为此,他时常痛斥那些维护封建礼教的人,指责他们是假道学,是伪君子。三,封建统治。李贽著有一本《藏书》,对许多历史人物进行了评价。他揭露封建统治者的残暴、朝廷的腐败,这是他在表达对现实政治的不满。四,重农抑商。他主张功利主义,强调商业的重要性。这些主张在当时形成了轩然大波,被当时以及后来明清的许多文人狠狠地批判。

在文学上,李贽提出了“童心说”。他主张写文作诗不能弄虚作假,而要表达个人内心的真实的感情和想法。他的这一主张,是在反对当时社会上流行的复古的文风。

李贽怎么读

李贽的名字读作lǐzhì。

“贽”字

李贽的“贽”字是一个形声字。形旁是“贝”,表明这个字的意思与钱财有关;声旁是“执”,所以念zhì。“贽”字最初是见面礼的意思,因为古时候拜见长辈需要准备一份礼物,尤其是初次见面。所以它有了拿着礼物拜见、赠送等意思,根据这个本义,它常常组成贽见、贽礼、贽献等词语,同时也引申出与尊敬有关的词语。此外,“贽”字后来也有了掌握的意思,可以是掌握技术,也可以是掌握鞭子,这层字义与“执”字相似。

李贽是明代人,不过他原名不叫李贽。他原姓林,名载贽,之后才改姓改名,字宏甫,号卓吾,也有温陵居士、百泉居士等别号。李贽高中过举人,也在当过二十几年官,做过教官也做过知府,不过后来毅然辞官。

不过李贽出名的不是他在政治官场上的成就,他是明朝著名的思想家。他从小性格倔强独立,所以虽然学习儒家学说也写过八股文,但他一直没受它的束缚。因此,随着读书渐多、学识渐长,李贽越发认识到儒家思想尤其是程朱理学的错误之处。所以,之后李贽不断发表抨击儒家正统地位的言论,在他的讲学和著作中贬低孔孟之道,否定万事以孔子为标准和学习对象的做法。由此,他也同时批判封建礼教,认为它禁锢了思想、迫害了妇女,所以一直厌恶和痛恨那些道学家。

爱华网

爱华网