(一)肾阳虚证

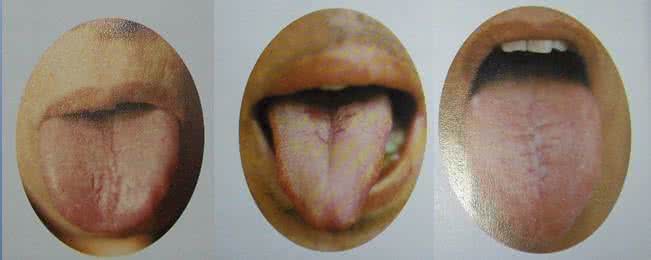

1.临床表现:阴部汗出,阴囊湿冷,畏寒肢凉,腰膝酸软,或伴阳痿、滑精、早泄,小便清长。舌质淡胖润有齿痕,脉沉迟。

2.证候分析:肾主一身阳气,肾阳虚则一身阳气皆虚,肾阳亏虚,阴寒生湿,则阴部汗出,阴囊湿冷;腰为肾之府,肾精亏乏,故见腰膝酸软;肾阳虚损,宗筋失用,则畏寒肢冷,阳屡、滑精、早泄;肾阳虚弱,膀胱虚寒,则小便清长。舌淡胖,脉沉迟,皆阳虚之征。

(二)肝经湿热证

1.临床表现:阴囊汗出,潮湿,臊臭,胁肋胀痛、伴口苦,目赤,阴茎萎弱,小便黄赤,大便不爽。舌红苔黄腻,脉弦数。

2.证候分析:外感或内生湿热,蕴郁肝经,流注下焦,故见阴汗出,潮湿,臊臭;湿热郁结肝脉,肝失疏泄条达则胁肋胀痛;湿热熏蒸,则口苔;上炎于目则目赤。 西医诊断标准西医诊断依据发病病史症状体征1.阴部汗出,汗味臊臭。

2.多伴阴囊湿冷、前阴萎弱,小便清长,腰膝酸软,畏寒肢冷,或胁肋胀痛,日赤,小便黄。

3.理化检查多无明显异常。 体检电诊断影像诊断实验室诊断血液尿粪便脑脊液其他诊断免疫学组织学检验西医鉴别诊断(一)生理性汗出除阴部汗出外,多有全身性汗出,尤在天气炎热,饭后,饮酒后多见。

(二)多汗证多由精神紧张、情绪激动、恐怖、焦虑、愤怒所引起,或某些遗传性疾病所致。多见于掌、跖、前额、腋下、外阴等处,对称发生,其中以掌、跖多汗为常见,也可局限于阴部。 中医类证鉴别疗效评定标准预后经内服中药及外用中药,多数病人可在短时间内取效,部分病人需要较长时间治疗。 并发症西医治疗中医治疗本病的治疗原则在于调整阴阳,肾阳虚衰者,则温阳补肾;肝经湿热者,则清利湿热。

辨证论治:

(一)肾阳虚证

治法温阳补肾。方药金匾肾气丸加味。方中肉桂、附子辛热,温补肾阳;熟地黄滋阴补肾、补血慎精;山萸肉温补肝肾,涩精止汗;山药补脾益肾,与熟地黄阴中求阳;泽泻利水;丹皮清虚热;在茶淡渗脾湿,以助山药益脾。加入五味子酸涩收敛,当归养血归经,以使汗出得解。

(二)肝经湿热证

治法清热利湿。方药清震汤。方中柴胡、升麻、黄芩疏肝解郁,清热解毒;羌活、防风、苍术、麻黄根、藁本以祛风除湿,使湿从表除;泽泻、猪苓以利水清热;当归、红花活血养血通经以助疏肝利湿;炙甘草补中而调和诸药。

(三)外治法:取滑石粉、五倍子粉各适量,清水洗浴后擦敷。 中药1.金匮肾气丸每次1丸,每日2次。

2.龙胆泻肝丸每次半袋,每日2次。

3.补肾强身片每次4片,每日3次。

4.九转黄精丸每次1丸,每日之次。 针灸1.取气海、关元、中极、肾俞、命门等穴,其中气海、关元、中枢用补法补下元虚损;关元可加灸以增温补之功;肾俞、命门补之,或艾灸,益肾壮阳。

2.取肝俞、脾俞,胃俞、气海、关元、中极、三阴交、复溜、然谷。其中肝俞能疏肝理气,脾俞、胃俞理脾和胃而去水邪;气海为生气之海,灸之能补气壮阳;关元、中极补法针刺以补下元之虚损;三阴交滋阴养血,与复溜同用而清阴分之热,与然谷同用以补肾涩精。 推拿按摩中西医结合治疗护理康复预防1.调畅情志,避免郁怒伤肝。

2.勤洗涤,保持阴部洁净干燥。

3.忌食辛辣厚味。 历史考证阴汗之名出自《兰室秘藏·阴萎阴汗门》。明)张景岳《景岳全书·杂证谟》中指出“汗证有阴阳,阳汗者热汗也,阴汗者冷汗也,人但知热能致汗而不知寒亦致汗,所谓寒者,非曰外寒,正以阳气内虚则寒生于中,而阴中无阳则阴无所主,而汗随气泄。”明·张璐认为肝郁化热导致脾经聚湿,湿热互结而流注下焦,以致阴部汗出,其在《张氏医通·前阴诸疾》中指出:“男子外肾冷,两髀枢阴汗,前阴痿弱,阴囊湿痒臊气,柴胡胜湿汤。”又说:“阴痿弱而两丸冷,阴汗若水,小便后有余滴臊气,尻臀并前阴冷,恶寒而喜热,膝亦冷,此肝经湿热,宜龙胆泻肝汤,柴胡胜湿汤选用。”此后一些医家亦有零星介绍,但总的原因不外肾阳虚衰,阴寒内胜;肝经湿热,秽浊迫汗外出所致。

爱华网

爱华网