明代诗人高启著名的咏梅诗名作,共九首,每首皆飘逸超群,力写梅之高韵。其中高启梅花诗九首之一是这样写的:

琼姿只合在瑶台,

谁向江南处处栽?

雪满山中高士卧,

月明林下美人来。

寒依疏影萧萧竹,

春掩残香漠漠苔。

自去何郎无好咏,

东风愁寂几回开?"。

高启是明代诗人。字季迪,长洲(今江苏苏州)人。元末曾隐居吴淞江畔的青丘(现属苏州工业园区),因自号青丘子。明初受诏入朝修《元史》,授翰林院编修。高启为人孤高耿介,思想以儒家为本,兼受释、道影响,厌倦朝政,不慕功名利禄。洪武三年(1370)朱元璋拟委任他为户部右侍郎,他然其以年少不敢负重任,固辞不赴,返青丘授徒自给。当时苏州知府魏观与其交谊甚厚,旦夕延见。后魏观以改修府治获谴,高启因撰《上梁文》而连坐,太祖见而发怒,将其腰斩于市,年三十九。明陶宗仪《书史会要》曰:“启善楷书,飘逸之气,入人眉睫,行、草入妙。”诗作雄健浑涵,自成一家。高启为明初著名诗人,与杨基、张羽、徐贲合称“吴中四杰”。其诗雄健有力,富有才情,开始改变元末以来缛丽的诗风。学诗兼采众家之长,无偏执之病。反映人民生活的诗质朴真切,富有生活气息。吊古或抒写怀抱之作寄托了较深的感慨,风格雄劲奔放。他著述有诗集《高太史大全集》,文集《凫藻集》,词集《扣舷集》、《缶呜集》等。

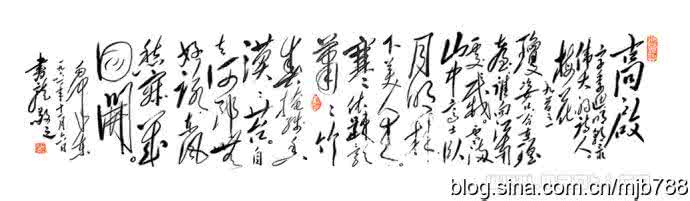

高启梅花九首之一这诗,被毛泽东看好,但他当时不知此诗是何人所作,在一九六一年十一月六日上午,从六点半到八点半二个小时内,毛泽东连写三封信给时任秘书田家英,急吼吼地请田家英查找一首古人咏梅的诗,田家英见主席这样十分情急,不敢怠慢.最后查明此诗是明代诗人高启所作,毛泽东十分喜悦,当即铺纸提笔,泼墨运腕,纵思放怀地写道:“高启字季迪,明朝最伟大诗人,梅花九首之一”小序和题共五行写满一张纸,在另一张纸上录下了高启梅花九首之一的原诗和并落下了款字。此卷书法,墨迹坚实,笔挟风涛,点画劲疾,苍劲伟奇,无怪乎有人评为当时书法中的神品。

一个月后,毛泽东创作了著名的《卜算子.咏梅》,全文如下:

卜算子·咏梅

读陆游咏梅词,反其意而用之。

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报。

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

1961年12月

原来毛泽东找高启的梅花诗,和陆游的《卜算子.咏梅》作参考,在为他创作著名的"卜算子.咏梅"作准备。

毛泽东在这里所据陆游咏梅词,反其意而用之的《卜算子·咏梅》的确与陆游所写大相径庭。陆游写梅花的寂寞高洁,孤芳自赏,引来群花的羡慕与嫉妒。而毛泽东这首诗却是写梅花的美丽、积极、坚贞,不是愁而是笑,不是孤傲而是具有新时代革命者的操守与傲骨。

高启的梅花诗同陆游咏梅词风格截然相反,引起了毛泽东的注意。

高启梅花九首之一这诗,首先用反衬法来写梅花的超尘绝俗,以疑问的方式提出质疑,但又无须回答,寓答案于疑问之中,衬托出梅花的不俗气质和灵秀仙骨。诗人认为像梅花这样具有琼玉般姿容的花种只应留在天上神仙居住的瑶台之上,却不想仙家却将它栽向了山林秀美、人杰地灵的江南,从而突出了梅花的神奇身份。韩冕诗曾说“梅花本是神仙骨,落在人间品自奇”。韩冕是从正面去言说,而高启则是从反面去衬托。用意虽同,但表达方式却迥异,高诗以疑问起句却更能吸引人的注意和思考,“雪满山中高士卧,月明林下美人来”两句是为人传诵的名句。诗人以高士、美人作比,又以雪满山中和月明林下作为背景来映衬高士、美人,进一步突出了梅花的孤傲高洁与清秀闲雅的精神。五、六句诗人进一步用竹来烘托梅的清俊身影,用苔掩残香表达对梅之高尚品格的尊重。松竹梅乃“岁寒三友”,萧萧竹声中更显寒梅的固守清贫;漠漠青苔心甘情愿地承载着残梅的零落花瓣,并将残梅的清香融化在它的躯体中,使香保持得更久长些。七、八句则借抬高南朝诗人何逊的咏梅佳作而表达了他的自负,似乎只有他高启才是梅的知己。

高启之前写梅之诗词已众多,陆游的咏梅词“驿外断桥边,寂寞开无主…”写了梅花的遭遇和失意。韩冕有“冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘。忽然一夜清香发,散作乾坤万里春。”之咏梅诗,可韩冕是颂梅风标绝尘之意,重在写梅之风韵。另有元代杨维祯"万花敢向雪中出,一树独先天下春”的赞梅诗,也是仅赞梅之雪中独放的勇气。可见,高启的“雪满山中”句重在写梅的气节和风骨。他却能脱出前人的窠臼,采用多方譬喻与衬托的手法写出梅的气节,突出梅的风骨与精魂,却是难得的。

他的这种譬喻也对后世产生了影响,曹雪芹《红楼梦》中写《终身误》的曲子,有“空对着山中高士晶莹雪,终不忘世外仙姝寂寞林”之句,其构思恐怕也受到高启诗句的启发。

可见,毛泽东为何看好高启梅花九首之一此诗,不言而喻了,不知他是否也受到高启的梅花诗的启发而作了与陆游咏梅词反其意而用之的《卜算子.咏梅》?不管怎样,毛泽东称高启为“明朝最伟大诗人”并将其梅花九首之一亲手挥书,实在不易。

(马觐伯)

爱华网

爱华网