中华文化—谋略篇 . 孙子兵法

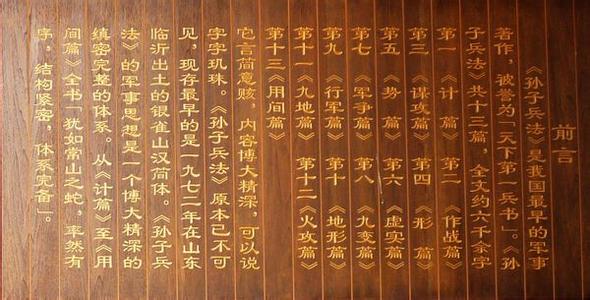

第五《兵势篇》

孙子兵法《兵势篇》《兵势篇》 作者:孙武

《兵势篇》第五、讲的是指主观、易变、带有偶然性的因素,如兵力的配置、士气的勇怯。

原文:

孙子曰:凡治众如治寡,分数是也;斗众如斗寡,形名是也;三军之众,可使必受敌而无败者,奇正是也;兵之所加,如以碫投卵者,虚实是也。

凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地,不竭如江海。终而复始,日月是也。死而更生,四时是也。声不过五,五声之变,不可胜听也;色不过五,五色之变,不可胜观也;味不过五,五味之变,不可胜尝也;战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也。奇正相生,如循环之无端,孰能穷之哉!

激水之疾,至于漂石者,势也;鸷鸟之疾,至于毁折者,节也。故善战者,其势险,其节短。势如彍弩,节如发机。纷纷纭纭,斗乱而不可乱;浑浑沌沌,形圆而不可败。乱生于治,怯生于勇,弱生于强。治乱,数也;勇怯,势也;强弱,形也。

故善动敌者,形之,敌必从之;予之,敌必取之。以利动之,以卒待之。故善战者,求之于势,不责于人故能择人而任势。任势者,其战人也,如转木石。木石之性,安则静,危则动,方则止,圆则行。

故善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也。

孙子兵法《兵势篇》译文

作者:佚名

治理大军团就象治理小部队一样有效,是依靠合理的组织、结构、编制;指挥大军团作战就象指挥小部队作战一样到位,是依靠明确、高效的信号指挥系统;整个部队与敌对抗而不会失败,是依靠正确运用“奇正”的变化:攻击敌军,如同用石头砸鸡蛋一样容易,关键在于以实击虚。

大凡作战,都是以正兵作正面交战,而用奇兵去出奇制胜。善于运用奇兵的人,其战法的变化就象天地运行一样无穷无尽,象江海一样永不枯竭。象日月运行一样,终而复始;与四季更迭一样,去而复来。宫、商、角、徵、羽不过五音,然而五音的组合变化,永远也听不完;红、黄、蓝、白、黑不过五色,但五种色调的组合变化,永远看不完;酸、甜、苦、辣、咸不过五味,而五种味道的组合变化,永远也尝不完。战争中军事实力的运用不过“奇”、“正”两种,而“奇”、“正”的组合变化,永远无穷无尽。奇正相生、相互转化,就好比圆环旋绕,无始无终,谁能穷尽呢。

湍急的流水所以能漂动大石,是因为使它产生巨大冲击力的势能;猛禽搏击雀鸟,一举可致对手于死地,是因为它掌握了最有利于爆发冲击力的时空位置,节奏迅猛。所以善于作战的指挥者,他所造成的态势是险峻的,进攻的节奏是短促有力的。“势险”就如同满弓待发的弩那样蓄势,“节短”正如搏动弩机那样突然。旌旗纷纷,人马纭纭,双方混战,战场上事态万端,但自己的指挥、组织、阵脚不能乱;混混沌吨,迷迷蒙蒙,两军搅作一团,但胜利在我把握之中。双方交战,一方之乱,是因为对方治军更严整:一方怯懦,是因为对方更勇敢;一方弱小,是因为对方更强大。军队治理有序或者混乱,在于其组织编制;士兵勇敢或者胆怯,在于部队所营造的态势和声势;军力强大或者弱小,在于部队日常训练所造就的内在实力。

善于调动敌军的人,向敌军展示一种或真或假的军情,敌军必然据此判断而跟从;给予敌军一点实际利益作为诱饵,敌军必然趋利而来,从而听我调动。一方面用这些办法调动敌军,一方面要严阵以待。

所以,善战者追求形成有利的“势”,而不是苛求士兵,因而能选择人才去适应和利用已形成的“势”。善于创造有利“势”的将领,指挥部队作战就象转动木头和石头。木石的性情是处于平坦地势上就静止不动,处于陡峭的斜坡上就滚动,方形容易静止,圆形容易滚动。所以,善于指挥打仗的人所造就的“势”,就象让圆石从极高极陡的山上滚下来一样,来势凶猛。这就是所谓的“势”。

谢安 谢安之侄 谢玄 “淝水之战”战略图 谢安弈棋 围棋典故之“淝水之战” 朱序(东晋将领) 范曾 1975年作 淝水之战图 淝水之战图秦晋肥水之战

战例一: 肥水之战

淝水之战,发生于公元383年,是东晋时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,前秦出兵伐晋,于淝水(现今安徽省寿县的东南方)交战,最终东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军。

拥有绝对优势的前秦败给了东晋,国家也因此衰败灭亡,北方各民族纷纷脱离了前秦的统治,分裂为后秦和后燕为主的几个政权。而东晋则趁此北伐,把边界线推进到了黄河,并且此后数十年间东晋再无外族侵略。

淝水之战发生在淝水之上,八公山之下。安徽寿县古城。淝水又作肥水,源出肥西、寿县之间的将军岭。同源而异归:向西北流者,经200里,出寿县而入淮河;向东南流者,注入巢湖。三国时,魏将张辽曾败孙权于淝水。东晋时,谢玄亦败苻坚于淝水。是有名的古战场。特别是东晋的淝水之战,是我国历史上著名的以弱胜强的战例。东晋时,谢安、谢玄败苻坚于淝水。东晋的淝水之战,是我国历史上著名的以弱胜强的战例。 留有“八公山下,草木皆兵”,投鞭断流等成语。是我国记录最早的以少胜多的战役之一。

淝水之战的过程。

前秦皇帝苻坚自统一北方之后,便开始着手统一全国,当时只有南方的晋朝可称大敌了,特别是在379前秦克服了襄阳后,苻坚认为统一全国的机会到了,于是召集群臣商量。群臣反对,就连弟弟苻融太子苻宏甚至其侍妾都反对,苻融举以王猛临终的交代不可速伐晋劝苻坚,苻坚并不认同。苻坚自己认为,自前秦开创以来,上顺天意,下得民心,现在统一了北方,还有什么能够抵挡大秦的铁骑呢,并且东晋偏安一偶,皇帝无能,大臣们只知道成天的谈玄,谁还能够率军和自己大战。这时,被灭掉的前燕的宗室慕容垂(此人便是赢诗的爷爷)和羌族的首领姚苌都希望前秦攻打东晋,若是失败了,自己都好乘机复国,二人不断怂恿苻坚出兵南下。结果苻坚在内外反对的情况下,倾全国之兵力共90万,于383年五月份,陆续向东晋进发,企图越过长江,直捣建康。苻坚令弟弟苻融率步骑25万人为前锋,指向淮南;以羌族人姚苌为龙骧将军,督四川军事,顺流东下;他自己从长安统步兵60多万,骑兵27万,前后绵延数千里,旗鼓相望,向南进发。苻坚认为此举必胜,打算统一六合后让东晋孝武帝司马曜作尚书左仆射,让谢安作吏部尚书、桓冲作侍中,并动手在长安为他们修建府第(这里苍之涛开头的动画的历史中是实现了的)。东晋方面十分惶恐,许多大臣主张投降,但是谢安却表示毫无压力,谢安一边安抚朝内外,一边布置,谢安让自己的弟弟谢石为大都督,侄子谢玄为先锋,率领着北府兵,共8万,迎战前秦主力部队,派胡彬率领水军5千增援战略要地寿阳。又任命桓冲为江州刺史,率10万晋军控制长江中游,阻止秦巴蜀姚苌顺江东下。

10月18日,苻坚之弟苻融率秦前锋部队攻占了寿阳(今寿县),俘虏晋军守将徐元喜。与此同时,秦军慕容垂部攻占了郧城。奉命率水军驰援寿阳的胡彬在半路上得知寿阳已被苻融攻破,便退守硖石(今安徽凤台西南),等待与谢石、谢玄的大军会合。苻融又率军攻打硖石。苻融部将梁成率兵5万进攻洛涧(在今安徽淮南东),截断淮河交通,阻断了胡彬的退路。胡彬困守硖石,粮草用尽,难以支撑,写信向谢石告急,但送信的晋兵被秦兵捉住,此信落在苻融手里。苻融立刻向苻坚报告了晋军兵少,粮草缺乏的情况,建议迅速起兵,以防晋军逃遁。苻坚得报,把大军留在项城,亲率8千骑兵疾趋寿阳。

苻坚一到寿阳,立即派原东晋襄阳守将朱序到晋军大营去劝降。朱序到晋营后,不但没有劝降,反而向谢石提供了秦军的情况。他说:“秦军虽有百万之众,但还在进军中,如果兵力集中起来,晋军将难以抵御。现在情况不同,应趁秦军没能全部抵达的时机,迅速发动进攻,只要能击败其前锋部队,挫其锐气,就能击破秦百万大军。”谢石起初认为秦军兵强大,打算坚守不战,待敌疲惫再伺机反攻。听了朱序的话后,认为很有道理,便改变了作战方针,决定转守为攻,主动出击。

11月,谢玄派谴勇将刘牢之率精兵5千奔袭洛涧,揭开了淝水大战的序幕。秦将梁成率部5万在洛涧边上列阵迎击。刘牢之分兵一部迂回到秦军阵后,断其归路;自己率兵强渡洛水,猛攻秦军。秦军惊慌失措,勉强抵挡一阵,就土崩瓦解,主将梁成和其弟梁云战死,官兵争先恐后渡过淮河逃命,1.5万余人丧生。洛涧大捷,极大鼓舞了晋军的士气。

由于秦军紧逼淝水西岸布阵,晋军无法渡河,只能隔岸对峙。谢玄就派使者去见苻融,用激将法对他说:“君悬军深入,而置阵逼水,此乃持久之计,非欲速战者也。若移阵少却,使晋兵得渡,以决胜负,不亦善乎?”秦军诸将都表示反对,但苻坚认为可以将计就计,让军队稍向后退,待晋军半渡过河时,再以骑兵冲杀,这样就可以取得胜利。苻融对苻坚的计划也表示赞同,于是就答应了谢玄的要求,指挥秦军后撤。但秦兵士气低落,结果一后撤就失去控制,阵势大乱。谢玄率领8千多骑兵,趁势抢渡淝水,向秦军猛攻。朱序则在秦军阵后大叫:“秦兵败矣!秦兵败矣!”秦兵信以为真,于是转身竞相奔逃。苻融眼见大势不妙,急忙骑马前去阻止,以图稳住阵脚,不料战马被乱兵冲倒,被晋军追兵杀死。失去主将的秦兵越发混乱,彻底崩溃。前锋的溃败,引起后续部队的惊恐,也随之溃逃,行成连锁反应,结果全军溃逃,向北败退。秦军溃兵沿途不敢停留,听到风声鹤唳,都以为是晋军追来。晋军乘胜追击,一直到达寿阳附近的青冈。秦兵人马相踏而死的,满山遍野,充塞大河。苻坚本人也中箭负伤,逃回至洛阳时仅剩10余万。

晋军收复寿阳,谢石和谢玄派飞马往建康报捷。当时谢安正跟客人在家下棋。他看完了谢石送来的捷报,不露声色,随手把捷报放在旁边,照样下棋。客人知道是前方送来的战报,忍不住问谢安:“战况怎样?”谢安慢吞吞地说:“孩子们到底把秦人打败了。”“小儿辈已破贼!”客人听了,高兴得不想再下棋,想赶快把这个好消息告诉别人,就告别走了。谢安送走客人,回到内宅去,他的兴奋心情再也按捺不住,跨过门槛的时候,踉踉跄跄的,把脚上的木屐的齿也碰断了。这是著名的典故“折屐齿”的来历。

这一战,苻坚自己受了伤,弟弟苻融战死了,他的前秦政权也在风雨中摇摆,慕容垂等其他民族首领又开始叛乱,鲜卑族慕容冲围住了长安城,苻坚出逃,后被捉住,被姚苌缢死,一代大帝苻坚殒命。南方谢安导演了东晋这场胜利,谢安以及他代表的陈郡谢氏在政治上达到了顶峰,但月满则亏,谢安遭到了司马道子和王国宝的谗言,王国宝是琅琊王氏杰出人物王坦之的儿子,也是谢安的女婿,皇帝昏庸,逐渐远离了谢安,谢安举家搬迁到广陵,后谢安回建康治病,不久就死在建康了,这个月也是苻坚的死期,历史惊人的巧合。

傅报石《东山报捷图》 清 苏六朋 《东山报捷图》东山报捷图

东山报捷图讲述的是公元383年8月,前秦皇帝苻坚率90万大军南下,决意荡平偏安于江南的东晋,危急的形势震动了东晋朝廷。晋孝武帝任命谢安为大将军,与侄子谢玄一起率兵拒敌,当时,晋军只有8万人马,双方实力悬殊,谢安受命之后从容调度,沉着应战,最终出奇兵,把苻坚的百万大军彻底打垮。这场以少胜多的战争就是军事史上著名的"淝水之战",确实让人折服。苏六朋的《东山报捷图》就是对这场重大战争的一个侧面描述。

清 苏六朋 《东山报捷图》 秦王 苻坚 秦王 苻坚 淝水之战中苻坚与苻融登上城楼,望见晋军队伍严整士气高昂,再北望八公山上,只见山上一草一木都像晋朝的军士。苻坚面容失色,

惊恐地回过头来对苻融说:“这是一个劲敌啊,怎么能说晋军少呢?” 晋武帝司马炎 荐杜预老将献新谋 老将献新谋图 杜预 杜预夜读图 文武全才功高盖世的杜预 1、当下,司马炎升殿,命杜预为大都督,领兵十万出江陵;

益州太守王浚率领水军,浮江东下,会攻建业。 2、杜预接到命令,自己率领十万大军,分三路攻取江陵、武昌、夏口。 3、却说杜预率领大军,直取江陵,先派牙将周旨引八百名水手,

连夜乘小船偷偷渡过江去。 4、第二天,杜预领着大军,水陆并进。吴将伍延出陆路;陆景出水路,孙歆为先锋,

分头迎了上来。孙歆的船到得早,就和晋军交战。 5、战不多时,杜预便退。孙歆领兵上岸追赶。 6、追不到二十里,突然一声炮响,无数晋兵从四面包围上来,吴兵慌忙退回船去。

杜预乘机掩杀,吴兵死伤的、落水的不计其数。 7、再说陆景在船上抗击杜预渡江大军,忽然望见江南一片火光,

巴山上飘出一面大旗,上书:“晋镇南大将军杜预”八个大字,不由大吃一惊。 8、晋军得了江陵,乘胜大进,节节胜利,直到黄州,东吴各城守将望风投降。

杜预号令森严,每进一城,就立刻派人安民,一路上秋毫无犯,人人称道。 9、杜预说:“我军兵威大震,势如破竹,应该一鼓作气,

直取建业。”便通知诸将,一起进兵。

10、司马炎封孙皓为归命侯,令在洛阳居住。从此,晋国建立起统一政权,

结束了蜀、魏、吴三国分立的局面。

降孙浩三分归一统 三国归晋

战例二:杜预献策平定吴国

第一百二十回荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统

公元279年(咸宁五年)十一月,晋武帝调集大军二十多万,兵分六路,水陆齐进,大举进攻东吴。杜预在这次战争中并没有担任主帅,晋武帝只是任命他为西线指挥,具体任务是取江陵、占荆州,并且在荆州地区负责调遣益州刺史王濬的水师。

公元280年(太康元年)正月,杜预命令他的军队包围江陵。江陵城防坚固,易守难攻。杜预不想在这里消耗时间和兵力,对它只是围而不歼。在切断了江陵和外部的联系之后,他立即调动一部分兵力向西进攻,夺取沿江的一些城池。一个漆黑的夜晚,杜预派遣几名得力的将领率领八百名精壮的士卒去偷袭江南的乐乡。这支部队在夜幕的掩护之下,神不知鬼不觉地渡过长江。他们按照主帅的计谋,一方面在山上到处点火,树立旗帜,虚张声势;一方面分兵袭击乐乡附近的各个要害地区。这样一来,把乐乡城里的吴军都督孙歆吓得坐卧不安,各处的吴军也人心惶惶,不敢随意行动。接着,杜预的这支人马就埋伏在乐乡城外,等待时机攻城。正巧,这时候有一支吴军从江岸返回乐乡;杜预的将士就乔装打扮,混杂在吴军的队伍里溜进城里,活捉了吴军都督孙歆。杜预设计巧取乐乡,使部下将士十分钦佩。他们都说:“主帅用计谋打仗,真是以一当万啊!”

在扫清江陵的外围之后,杜预很快拿下江陵,占据荆州。接着杜预挥师东进,配合其他地区各路晋军攻打孙吴的都城建邺。有人对连续进军产生了畏难情绪,在一次军事会议上提出,天气转热,雨水增多,北方士兵不服水土容易感染疾疫,应该等到冬天再继续进军。杜预不以为然,分析整个战争形势说:“现在我们接连取胜,士气大振,正需要一鼓作气。打仗好比劈竹子,只要劈开几节,底下就会迎刃而解了。”杜预的意见终于为大家所接受,以后战争的形势正象杜预所预言的那样发展着。

在向东进的同时,杜预还分兵南下,攻占了交州、广州地区,也就是现在广西、广东一带。整个灭吴一役,杜预功勋卓著,共斩杀、俘虏孙吴都督、监军一类的高级官吏十四人,牙门、郡守一类的中级官吏多达一百二十人。

杜预本人,几乎没有什么武艺。《晋书》本传讲,他连骑马都不会,射箭的技术也很糟糕。但每有军事活动,朝廷都要召他参谋规划。他知彼知己,善于同敌人斗智。在灭吴战争中,吴人最恨杜预,主要是因为他善于用兵,常常给敌人以致命打击。杜预有大脖子病,东吴人就给狗脖子上戴个水瓢,看见长包的树,写上“杜预颈”,然后砍掉,借以发泄对杜预的仇恨。

西晋灭亡孙吴的战争是中国历史上一次重要的战争。它结束了汉末、三国以来分裂割据的状态,使中国重归一统。它也是魏晋南北朝四百年间唯一成功的一次统一战争。杜预在这次战争中显示了卓越的军事才能,功绩是非常突出的。

杜预平吴统一以后,潜心研究学问。他很喜欢研究《左传》,自称有《春秋左氏传》癖。他撰写有《春秋左氏经传集解》,这是流传到今天最早的一种《左传》注释本。另外还有 《释例》、《盟会图》、《春秋长历》、《女记讃》等。他的学问自成一家之言。

杜预的聪明才智与军事谋略,在当时就被世人所称道,称颂他为“杜武库”。杜预死后,又追赠开府仪同三司,在国家“三公”的高级别上。南北朝到隋唐,人们都称赞他的文武才能。到了盛唐时代杜预的第十三代死孙,伟大的现实主义诗人杜甫,虽是出生在河南巩县(今巩义县),他非常崇拜先祖杜预,而杜预是京兆郡杜陵县人,也因而自称 “杜陵布衣”、“少陵野老”。自认为是杜陵樊川人,并在这里结庐而居,可见杜预的影响。

《孔子学堂》·“孙子兵法系列”之《势篇》

孙子兵法系列之《势篇》《孔子学堂》·“孙子兵法系列”之《势篇》

“势”是中国古代兵学理论的一个重要范畴,在中国古代兵学中有着非常重要的地位。孙子的后裔、战国时期的孙膑就以提出了“贵势”的理念而著称。《六韬》中也说道:古之善战者,“具成与败,皆由神势”。

所谓“势”,孙子认为就是兵势,亦即根据一定的作战意图而灵活部署兵力和掌握运用作战方式方法所造成的一种客观作战态势,换言之,“势”指的是军事力量合理的积聚、运用,充分发挥威力,表现为有利的态势和强大的冲击力。如何在强大的军事实力的基础上,发挥将帅的指挥才能,灵活部署兵力使用战术,积极创造和利用有利的作战态势,出奇制胜地打击敌人,也就成了《势篇》论述的重点。

凡治众如治寡,分数是也;斗众如斗寡,形名是也;

三军之众,可使必受敌而无败者,奇正是也。

孙子认为,合理的编组,有效的指挥,灵活的战法,虚实的运用,这四者是“造势”和“任势”的客观基础;而快速突然和近距离接敌,造成险峻可怖的态势,把握恰到好处的战机,采取猛烈而短促的行动节奏,则是“造势”、“任势”的必有之义和最佳表现。要做到这一步,首要的任务是妥善解决战术变换和兵力使用上的“奇正”问题。“用兵之钤键,制胜之枢机”,这是古人对“奇正”地位与价值最富有诗意,也是最到位的总结。

“奇正”一词最早见于《道德经》一书,老子说过:“以正治国,以奇用兵,以无为取天下。”不过真正把它引人军事领域并作系统阐发的,孙子当之无愧是第一人。一般地说,常法为正,变法为奇;在兵力的使用上,用于守备、相持、箝制的为正兵,用于机动、预备、突击的为奇兵;在作战方式上,正面进攻、明攻为正兵,迁回、侧击、暗袭的为奇兵;在作战方法上,循规矩矩、按一般原则进行作战的为正兵,偷鸡摸狗、采取特殊战法破敌的为奇兵;在战略态势上,堂堂正正下战书、然后进兵交锋为正,突然袭击,出其不意,诡诈奇谲,为奇。

长平之战 长平之战长平之战·白起奇兵大败赵括

凡战者,以正合,以奇胜。

故善出奇者,无穷如天地,不竭如江海。

孙子的高明,是他第一次用精粹又生动的文字描绘了“奇正”的要旨:凡是展开军事行动,无论是进攻还是防御,在兵力的使用上,一般要用正兵去当敌,用奇兵去制胜:“凡战者,以正合,以奇胜。”而在战术变换上,则要做到奇正相生,奇正相变,虚虚实实,真真假假,变化无端,出神人化。

在孙子看来,一名将帅如果能根据战场情势的变化来灵活理解和巧妙运用“奇正”战术,做到战术运用上正面交锋与冀侧攻击浑然结合,兵力使用上正兵当敌与奇兵制胜相辅相成,作战指挥上遵循“常法”与新创“变法”互为弥补,那么不管怎样强大的敌人收拾起来也是轻松愉快,就算是真正领会了用兵打仗的奥妙精髓,也为“造势”和“任势”创造了必要的条件。总而言之,一切都应该从实际情况出发,当正则正,当奇则奇,因敌变化,攻守自如,从而进人驾驭战争规律的自由王国。

庞涓见到树上写着“庞涓死于此树之下”马陵之战·孙膑减灶斗庞涓

善动敌者,形之,敌必从之;予之,敌必取之。

以利动之,以卒待之。

所谓“示形”,就是伪装和欺骗,即隐蔽真相,制造假象,让敌人乖乖地中计上当。所谓“动敌”,就是实施机动,调动敌人,即牵着敌人的鼻子走,最后陷人失败的命运。

“示形”是“动敌”的前提和基础;而“动敌”则是“示形”的最佳效果。很显然,成功的机动是“造势”“任势”的中心环节,它的目的在于创造和利用敌人的过失或弱点,积极争取主动,形成优势的地位。一有机会就咬住敌人的脖子,绝不放松,直到咬断他的喉咙,让他两眼翻白直挺挺伸腿死去为止。

孙子指出,示形动敌必须具备一定的条件。这个条件就是自己要做到组织编制严整,将士素质优良,整体实力强大。即所谓“乱生于治,怯生于勇,弱胜于强。治乱,数也;勇怯,势也;强弱,形也”。只有具备了这样的前提条件,军队欺敌误敌,实施机动才有可靠的保障。在这基础上,指挥员发挥主观能动性,制造假象迷惑敌人,施以诱饵调动敌人,然后集中优势兵力,伺机攻击敌人,“以此动之,以卒待之”,从而达到出奇制胜的目的。

善战者,其势险,其节短。势如弓广 弩,节如发机。

孙子认为,“势”与“节”两者之间互为关系,相辅相成。有“势”而无“节”,不能发其机,有“节”而无“势”,则不能逞其威。“势”要险,即应该快速、突然、迅猛;“节“要短,即应该近距离发起最猛烈的攻击。只有做到节量远近,掌握时机,把捏分寸,正中其宜,才能充分发挥“势”的强大威力,真正拥有“致人而不致于人”的战场主动地位。孙子谈“势”“节”,本质上是追求积极造势与把握分寸的有机统一,是一个如何掌控“度”的问题,这和中国古代儒家思想的中庸思想是不谋而合的。

孙子的“势”论,包含有“势”的定义,主要外在表现形态,实施的条件(“奇正”)以及具体的手段(“示形动敌”)等等,它内容丰富,逻辑严谨,思想深邃,形象生动,充满着朴素唯物辩证法的精神,在军事学术史和哲学发展史上都具有珍贵的价值。

爱华网

爱华网