我曾听传闻,书圣王羲之“写天下第一行书”《兰亭序》时,研墨用的是临朐红丝砚,但未见史料记载和出土文物佐证,一直认为“它只是一个传说”。直到前不久回临朐老家,参观了红丝砚博物馆后,才得知红丝砚为古今中外历代书法名家所推崇,曾经有“诸砚之首”的历史荣耀。虽然书圣是否用过红丝砚仍不能定论,但我对国际友人、日本著名书法家梅舒“临朐红丝天下砚”的评价,有了深深的理解和认同。

在友人的陪同下,我到红丝砚的产地——临朐县冶源老崖崮壮山矿区进行了实地参观。那天,刚下过雨的道路泥泞不堪,也没能阻挡我们深一脚浅一脚地攀到山半腰,与红丝砚原石作近距离接触。望着这漫山裸露的矿坑,我好似梦回唐朝。唐代帝王对书法的推崇和对文房四宝的喜好是空前绝后的,这就促使多种砚石、砚台相继被开发出来。大约是唐中和年间(881年~885年)开始有红丝石加工的红丝砚。唐人推崇雍容华贵,新面世的红丝砚以其红黄相间的纹理和富丽华贵的色彩受到达官显贵与文人墨客的追捧。

这是红丝石的幸运,也是红丝石的不幸。说它幸运,就是到了宋代已经被推为诸砚之首,如唐彦猷《砚录》中讲到:“红丝石华缛密致,皆极其妍,既加镌凿,其声清悦。其质之华泽,殊非耳目之所见闻,以墨试之,其异于他石者有三:渍水有液出,手拭如膏一也;常有膏润浮泛,墨色相凝如漆二也;匣内如有雨露三也。”又讲到:“此石之至灵者,非他石可与较,故列入首云。”李石《续博物志》、李之彦《砚谱》也都有“红丝砚石第一”的记述。说它不幸,就是因它名气太大,加之既有较高的观赏价值,又有很强的实用价值,被过早过度开采,很快便成为稀缺资源,导致红丝砚制作时断时续,如启功先生所言:“那些砚石的材料本来早已著名,唐代人就非常重视红丝石,后来由于种种原因,开采制作都被歙石、端石所掩盖。”据史料记载,到了南宋,红丝砚就逐渐退出了“四大名砚”之列,可见,对稀有名贵资源的保护与有序开发,是何等的重要!

临朐红丝砚在历史上也称青州红丝砚。这是因为,在华夏历史上,唐、宋、元、明、清各代,临朐都是隶属青州管辖,而且红丝砚的产地——益都黑山、冶源老崖崮壮山属于同一矿脉,所以历史上的红丝砚统称为“青州红丝砚”。但是临朐红丝砚的称谓是有典籍记载的。《西清砚谱》收录冶源红丝砚方,均有乾隆皇帝御题砚铭。其中有砚铭曰:“红丝石出临朐县,其色红黄相间,佳者绝不易得,故世罕流传。石砚红丝映带,鲜艳逾常,而质古如玉,洵为佳品。” 乾隆皇帝还曾为红丝石“鹦鹉” 砚题诗云:“鸿渐不羡用为仪,石亦能言制亦奇。疑是祢衡成赋后,镂肝吐出一丝丝。”

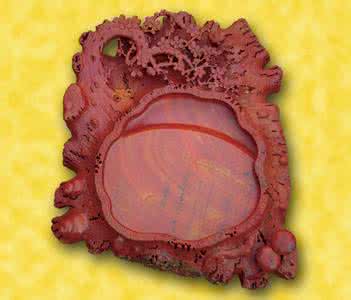

经过实地考察得知,红丝石岩学名为红褐色——黄褐色细纹层状铁质微晶灰岩、白云岩、泥云岩及泥灰岩。因其具有红(紫)色与灰黄色相间的丝状纹理而得名,主要由方解石(或白云石)、褐铁矿及泥质组成,其中的红或紫色纹理含较高的褐铁矿,发育红丝石的底层称“红丝石层”。红丝石结构细腻,纹理层弯曲多变,所制作的文房用品表面呈现多种典雅美妙的图案,为中外雅士所钟爱。

历史上,文人墨客和专家学者对红丝砚多有品评。宋代唐询《砚录》载:“凡自红丝以下,可为砚者共十五品,而石之品十有一:青州红丝石一,端州斧柯石二,歙州婺源石三,归州大沱石四,淄州金雀山石五,淄州青金石六,万州悬金崖石七,戒泸试金石八,青州紫金石九,吉州永福县石十,登州驼基岛石十一。”欧阳修《砚谱》载:“红丝砚须饮水乃发墨。”蔡襄品评红丝砚说:“唐彦猷以红丝石为天下第一石,有脂脉助墨光。”苏轼论红丝砚曰:“红丝砚泼墨谓胜端则过。”曹雪芹的祖父曹寅的著作《楝亭十二种》中的《砚笺》关于红丝石砚的记载是:“红丝石为天下第一石,有脂脉助墨光。”

时至现代,著名学者、书法名流们对红丝砚也有极高评价。赵朴初论红丝砚有:“彩笔昔曾歌鲁砚,良材异彩多姿。眼明今更遇红丝,护毫欣玉润,发墨喜油滋。道是天成天避席,还推巧手精思,天人合应妙难知。刀裁云破处,神往月圆时。”“昔者柳公权,论砚推青州。青州红丝砚,奇异盖其尤。云水行赤天,墨海翻洪流。临观动豪兴,挥笔势难收。品评宜第一,吾服唐与欧。”启功论红丝砚曰:“唐人早重青州石,田海推迁世罕知。今日层台观鲁砚,百花丛里见红丝”,“石号红丝,唐人所贵,一池墨雨天花坠。”端木蕻良谓“红丝石砚即胭脂斋之脂砚也。”

临朐红丝砚的开发,是新中国成立后逐步恢复的。起初开发的目的,是为了赚取外汇。时间要追溯到1966年,日本文房四宝协会考察团专程到山东外贸部门,要求进口山东红丝砚,并带来进口物品目录,第页即“山东临朐老崖崮产红丝砚。”外贸部门与临朐取得联系,并同日本客人一起到现场进行实地考察。当时温饱问题尚未解决,当地人对红丝砚很是陌生。但是加工红丝砚能够给国家赚取外汇,县政府非常重视,立即成立了临朐县工艺美术研究所。同年开始设计生产红丝砚,冶源老崮崖村为其供应红丝石料,加工红丝砚和条形镇纸等,这样红丝砚在新中国成立后正式恢复生产。砚工们在石砚造型上大胆创新,因材施艺,并配以红木嵌银大漆砚匣,风韵天然,玲珑别致,颇受日本书界青睐。

红丝砚在全国引起反响是1978年。当时在北京团城举办以红丝砚为主的“鲁砚汇报展览”,人们争相一睹湮没多年、重新恢复生产的历史名砚红丝砚。展期原定月日~日,因参观者络绎不绝,展期延至月日,观众共计万多人次。刘海粟、黄永玉、吴作人、黄胄、蒋兆和、赵朴初、李一氓、沈从文、李苦禅、启功等文化名流都到场参观,并为展览题词作诗,文化氛围之浓郁,为新中国诞生以来之最。

让红丝砚走向世界,让世界了解红丝砚,这或许就是“临朐红丝天下砚”的一种品质。也正因为如此,在2000年第八届中国文房四宝艺术博览会上,冶源“老崖崮”牌红丝砚被评为全国十大名砚之一。随之带来的是,临朐红丝石研究所、红丝砚研究会、红丝砚协会、红丝砚艺术馆等民间艺术研究机构相继成立。2010年月,临朐县被中国轻工业联合会、中国文房四宝协会共同授予“中国红丝砚文化产业基地”荣誉称号。

在老家参观时我曾心生丝丝担忧。随着国家的富强文明,藏石藏砚成为人们的一种精神需求,红丝石、红丝砚的经济价值逐年攀升。据《老崖崮村志》记载:“世纪三四十年代,红丝石只能为村民换几碗米充饥。六七十年代,一块上好的红丝砚也只能卖元至元钱,村民开采红丝砚的年收入一般在万元~万元。世纪初,村民开采红丝石,制作红丝砚年收入以百万元记。”丰厚的利润驱使,是否会再现采掘过度的问题?令人欣喜的是,合理开发、适度开发已经引起当地政府的高度重视,并已经采取了有效措施,保证红丝砚的可持续发展。

在老家参观红丝砚时,最令我感动的是发现了“天下砚”的人格化品质。在当地人那里流传着一个朴素的想法,既然称为“天下砚”,越是稀缺的资源,越应当让更多人共享。这当然不能陷入“一切向钱看”的泥潭,从匠人钮永强身上,我们看到了希望。钮永强1970年就开始从事红丝砚雕刻研制。1988年那年,他购得一块函件的巨型红丝石,与其内弟陈延华一起,经过四个月的精雕细琢,制成长厘米,宽厘米,厚厘米,重公斤的红丝砚,砚名“刀裁云破除,神往月圆时”。此砚问世,轰动一时,有人曾经出高价购买,他不为所动,而于1989年捐赠山东博物馆。他的这一举动,已被2016年月出版的《冶源镇志》记载,这或许就是“临朐红丝天下砚”的本质所在。

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网!

爱华网

爱华网