晚明小品在现代文坛上时来运转,与周作人的揄扬推重颇有关联。在为沈启无所编《近代散文抄》(人文书店1932年)作序时,他就批评“向来不大看重或者简直抹杀明季公安、竟陵两派文章”的偏见,着力表彰该书“精密选择,录成两卷,各家菁华悉萃于此,不但便于阅读,而且使难得的古籍,久湮的妙文,有一部分通行于世,寒畯亦得有共赏的机会”(《〈近代散文抄〉新序》),对弟子的辛勤辑录极为称许。而此后刘大杰《晚明小品集》(北新书局1934年)、施蛰存《晚明二十家小品》(光明书局1935年)、王英《晚明小品文总集选》(南强书局1935年)、阿英《晚明小品文库》(大江书局1936年)等陆续问世,又进一步掀起了购读的热潮。

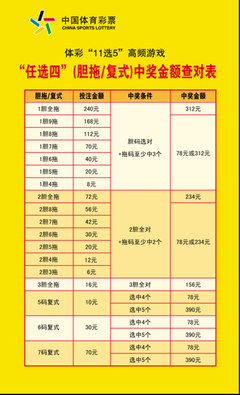

图1/3《晚明小品选注》

周作人在1937年初春也买了一部刚出版的《晚明小品选注》,原以为“得有选本新著亦正慰情胜无耳”,不料翻阅之后却有些懊恼,“未及遍读,只挑了袁中郎的几首游记来看,觉得未能满意”(《读〈晚明小品选注〉》,载1937年5月6日《益世报》)。此书由商务印书馆在前一年发行,周氏虽未点名道姓,但矛头所指无疑正是其编者朱剑心。平心而论,朱氏并未敷衍其事,不仅参考过众多明清别集、总集,以及沈启无、刘大杰、施蛰存、王英等现代各家选本,为了便利读者,还煞费苦心地为每篇选文添加注释。他在《叙例》中郑重说明:“本书注释,力求简明。然一字之疑,必探其本;一句之晦,必竟其源。间有考检不获,则注明‘未详’二字。”谦抑之余也不无自矜。在后来的回忆中,他仍自诩道:“这些‘选注’工作,本来无足轻重;但我却也藉此寄托了一些怀抱,相当的用了一番苦功。这可以说是我研究学问的开始。”(《我的读书与写作》,载1943年《古今》第十七期)可惜吃力不讨好,正是这些注释引发了周作人的质疑,因为在他看来,“笺注实在不是容易的事”,朱氏所言“说得很好,可是做到很难”。

图2/3

周作人

周作人的措辞看似轻描淡写,可随后所举的例证,确实都存在编者难辞其咎的硬伤。例如袁宏道(中郎)在《西湖一》中提到“觅阿宾旧住僧房”,朱氏注云:“阿宾,谓唐骆宾王。旧传宾王尝亡命为僧,住锡西湖。”周氏谓其牵强附会:“案骆宾王虽然传说曾在灵隐寺遇见宋之问,这里的阿宾却并不是他。《解脱集》及梨云馆本都云阿宾,袁小修所编中郎全集中独改作小修二字,可知阿宾即是小修的小名也。”袁宏道诗文集版本繁复,体例及内容多有不同。尤其是其弟袁中道(小修)在编订全集时,“稍去其少年未定之语”(《袁中郎先生全集序》),做过一些删订润饰,因而与其他各本略有出入。周作人通过不同版本的相互比勘,便发现“阿宾”本是袁氏兄弟私下的昵称。——其实还有更直接的证据,袁宏道《喜逢梅季豹》诗中有“宾也旷荡士”句,自注中早就提到:“宾,小修小字。”足证周氏所言非虚。在随后撰写的《读〈解脱集〉》中,周作人再次提到袁宏道“诗文中又常提及阿宾,偶尔见之亦觉得有风致。中郎殁后,小修为订定全集,乃于其《西湖一》中改去觅阿宾旧住僧房一句,此等处均颇有情趣,思之亦复可笑可喜也”(载1938年7月2日《晨报》,后收入《书房一角》),看来对自己能读书得间相当得意。

朱剑心大概并不知晓周作人的批评,其书在1947年更名为《晚明小品文选》,列入商务印书馆“中学国文补充读本”中重印,却没有做任何修订。他后来细致研究过古人各种称名方式,曾掷笔兴叹道:“单是一个人的姓名,是多少简捷了当的事,却偏有这许多纷繁变化的称引,在文章里面杂乱的用着。我人生于后世,若是读书不广,看到一个古怪的人名,简直连查考也无从着手,对于这种纷繁变化的称引,真的只有‘哭笑不得’。”(《中国人名之繁称》,载1941年《世界文化》第二卷第五辑)倘若知道自己对“阿宾”的理解也只是望文生义,想必更要“感慨系之”了。

图3/3朱剑心

尽管周作人在指摘朱氏时早已声明:“不佞自己不能做选注工作,却来多说风凉话,自知不该,唯正因看重此种工作有益于人,故愿有所助益,贡其愚得。”抱着与人为善的初衷。但在旁人看来,其前提居然是“未及遍读,只挑了袁中郎的几首游记来看”,未免有以偏概全之嫌。不过这也情有可原,因为在晚明作家中,周氏最欣赏的便是公安派袁氏兄弟。他在早年就推崇“公安派的人能够无视古文的正统,以抒情的态度作一切的文章,虽然后代批评家贬斥它为浅率空疏,实际却是真实的个性的表现”(《〈杂拌儿〉跋》)。1932年应邀至辅仁大学演讲时,他更指出:“从现代胡适之先生的主张里面减去他所受到的西洋的影响,科学、哲学、文学以及思想各方面的,那便是公安派的思想和主张了。而他们对于中国文学变迁的看法,较诸现代谈文学的人或者还更要清楚一点。”(《中国新文学的源流》第二讲)甚至认为:“胡适之的所谓‘八不主义’,也即是公安派的所谓‘独抒性灵,不拘格套’和‘信腕信口,皆成律度’的主张的复活。所以,今次的文学运动,和明末的一次,其根本方向是相同的。”(同上第四讲)经过反复“正名”,此前一度被妖魔化的公安派俨然成了新文学运动的先驱。作为公安派中最具影响的作家,袁宏道的名声更是扶摇直上。仅在上世纪三十年代中期,就先后有中国图书馆出版部、大方书局、世界书局、国学整理社、广益书局等出版过他的诗文集,最知名的则是时代图书公司于1934年至1935年间推出的《袁中郎全集》。此书虽由初出茅庐的刘大杰负责校编,背后阵容却相当强大,不但由林语堂担任校阅并撰序,还另外约请周作人、郁达夫、阿英等名家赐序推介。周作人在序中特别强调“中郎是明季的新文学运动的领袖,然而他的著作不见得样样都好,篇篇都好”,“我想他的游记最有新意”(《重印袁中郎全集序》)。他在批评朱剑心时聚焦于袁氏的游记,由此看来,实属必然,正与此相应。

刘大杰的整理本如此兴师动众,固然便于造成轰动效应,但也容易激起别人的反感。鲁迅就对其错谬屡屡讥嘲:“并不艰深的明人小品,标点者又是名人学士,还要闹出一些破句,可未免令人不遭蚊子叮,也要起疙瘩了。”(《点句的难》)“人古而事近的,就是袁中郎。这一班明末的作家,在文学史上,是自有他们的价值和地位的。而不幸被一群学者们捧了出来,颂扬,标点,印刷。”(《骂杀与捧杀》,两文均收入《花边文学》)周作人受人所托,当然不能像其兄长那样去拆台,但在序言里也委婉地提到:“重刊《中郎集》,鄙意以为最好用小修所编订本,而以别本校其异同,增加附录,似比另行编辑为适宜。”而他也正是通过“以别本校其异同”,才轻而易举地纠正了朱剑心的讹误。古人云:“观天下书未遍,不得妄下雌黄。”(颜之推《颜氏家训·勉学》)即便只是小品,又岂可小视哉!

爱华网

爱华网