Esquire实验室于3月29日-4月5日推出黑镜实验直播(点击了解背景),实验期间,一位网友在留言里提到了1999年备受关注的网络生存测试。该测试将12名志愿者置于只有一台电脑和简单生活用具的房间,切断了其它任何向外联络的方式,要求志愿者必须利用网络在房间里生活72个小时。当年,被关在屋里上网的人被称为鲁滨逊,现在,不上网的人更像是鲁滨逊。将1999年的网络生存测试与黑镜实验相互比较,就会发现一个有趣的事实:人们总在寻找另一种与现实条件距离足够远的极端生活状态。我们找到了当年的测试策划者与志愿者,试图凭借他们的记忆还原中国人与网络的第一次亲密接触。

医生随时待命

5077号痛苦地从梦中醒来,几乎是挣扎着坐在了电脑前。他已经连续22小时没有进食了。关注他的网友们出了不少的主意,想要告诉他如何网上购物,有人甚至把自己的邮箱账号都留给了他。但这一切都只是徒劳。

北京保利大厦,25岁的马昕透过电脑屏幕目不转睛地注视着5077号的一举一动。十几分钟以前,他的团队已经安排了医生,准备随时待命。

时隔17年,再被问及举办网路生存测试的缘起时,马昕的思路依然清晰缜密。“97年,我大学毕业出来后先是做软件编程,接触了一些中国最早的程序员。那时候,网络的概念还仅限于由国外引进来的门户网站。于是,我们就常常坐在一起讨论,网络要怎样才能改变世界,还有哪些新的玩法可以实现。”

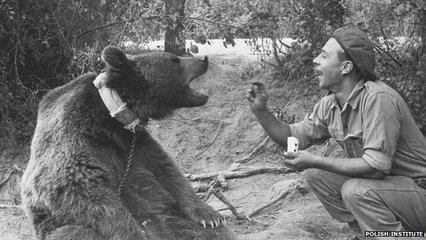

▲网络生存测试志愿者

“互联网将要改变世界”,人们如今谈起这句话时就像谈起地球围着太阳转般自然。想象如果就在此刻,一位需要准备课程论文的学生漫不经心地走进了图书馆。他从书架中抽出了尼古拉斯·尼葛洛庞蒂(Nicholas Negroponte)的专著《数字化生存》(Being Digital)。翻开几页之后,他会读到这样一段话:

“下一个1000年的初期,你的左右袖扣或耳环将能通过低轨卫星互相通信,并比你现在的个人电脑拥有更强的计算能力。地球这个数字化的行星在人们的感觉中,会变得仿佛只有针尖般大小。”

这位学生飞快扫过这段话的概率是100%,他更不会想到20年前,也许就在他站立的位置,有人因为这段话激动地难以自抑。

1994年,中国成为真正拥有全功能Internet的国家。同年,杨致远和大卫费罗(David Filo)在大洋彼岸的美利坚创立了雅虎。两年后,雅虎在华尔街上市,又过了两年,王志东创办的新浪、张朝阳创办的搜狐,丁磊创办的网易成为中国最重要的三家门户网站。

“这个时候,数字英雄的故事令人振奋。中国二十四五岁的人,只要是学计算机相关的都在往互联网行业转。每个人都在说互联网是多么伟大。”

1999年7月,梦想家中文网由台湾引进大陆,与马昕所在的金易网络公司合并,正式成立了之后的梦想家中文网(Dreamer)。如今,无论回看金易网络还是梦想家中文网我们仍然可以发现一些并不陌生的名字:顾懿(久游网CEO)、钱倩(分众传媒副总裁)、陈昊芝(触控科技CEO)……

“虽然Dreamer在上海成立时,全上海只有两家网络公司,但与新浪、搜狐、网易相比,它急需一个能够被广为人知的机会。一次坐飞机,我们在杂志上看到了微软公司在英国做了一次网络生存测试活动的事情,觉得十分有意思。集体讨论之后,我们决定做一个类似的活动。如果网络真的能够改变世界,那么在只有网络的极端情境下,它是否能维持一个人的生命呢?抱着这样的好奇,从项目雏形到最后落地我们只用了一个半月的时间。”

1999年9月3日,梦想家中文网与包括人民日报、北京电视台、上海东方电视台在内等10多家媒体联合主办的72小时网络生存测试在北京、上海、广州三个城市拉开了帷幕。

12名测试者走进12间陌生的房间内,或轻或重地关上了12扇房门。在无数双眼睛的注视下,他们纵身一跃,成为了网络汪洋的漂流者。

突击学习如何让电脑联网

上午九点,身着黑色西装的中年男人走进办公室。他先去洗了手,然后才坐到桌前,略略弯腰,伸长手臂轻轻地按下开机键。面前的方形机器发出低沉的震颤声,屏幕亮起,windows98系统的标志像锦旗一样飘着。男人找到那个电话式样的图标,输入账号与密码,点击拨号上网。几分钟之后,也许会在更长的时间之后,他成功登上了网络。“登陆”之后,男人打开了自己的OICQ(即时通讯工具),通讯录里的联络人并不多,所以每次听到滴滴滴的提示音时,男人都有些激动。他总会放下案头的工作,看看究竟是谁给自己发了消息。有时,男人也会打开一些门户网站,浏览新闻。但尽管他想要知道的更多,网站的更新速度却总有些赶不上他的好奇心。

这是1999年拥有网络体验的人会经历的生活片段。彼时拥有电脑的家庭十分少见,配置了电脑的单位也在少数。以新浪为例,当时首页最高的浏览量也不过是百万。另一方面,当时网络的发展还没有达到支付功能的技术水平,更不用说网络购物必需的配套物流服务了。想要在1999年靠网络生活下来,几乎可以算是一个伪命题。

北京电视台主持人范红军是当年实验的参与者之一,但他已经忘了自己的编号,“我当时27岁,在《北京特快》做主持人。年轻,又从事媒体行业,无论从个人的好奇心,还是工作使然,我都对这个活动非常感兴趣。”

志愿者共有12名,他们是从北京、上海、广州共5068位报名者中经过网友投票选定的。男女各占一半,年龄最大的35岁,最小的18岁。学历最高的是研究生,最低的则高中还未毕业。通过抽签,12名志愿者被送往异地12个完全陌生的房间里生活72个小时。

这让人联想到《饥饿游戏》,来自不同区域的男女需要在此前未知的环境中存活下来。虽然,99年的志愿者们不用像嘲笑鸟般面对是否杀掉对手的难题。但在彼时的中国,想要完全依靠网络世界生存始终充满极大的挑战性。

▲测试者在房间内上网

范红军走进房间内后就立即注意到,这里只有一台可以上网的电脑,一张没有被褥的光板床,一个空空如也的冰箱。主办方为每位志愿者提供了1500元的现金和限额1500元的信用卡,以及当地ISP的上网账号和密码,除此之外他们什么都没有。他迅速打开电脑,按照之前从朋友那里学到的方法连接网络。

“那个时候,我对网络也只是会使用,但并不熟悉。房间内电脑的上网方式要比在单位上网复杂很多。我进去以后,第一要紧的事就是让电脑连上网。如果上不了网,接下来的三天就无法生活了。我是在测试前临时突击学习的,全凭死记硬背,担心自己忘记。”

急着要连上网,除了是要保证未来3天基本生活外,范红军还有一个重要的原因——他同时负责了向单位及时传送测试情况的工作。网络生存测试的对外播报,主要有两个渠道:梦想家中文网站全天候的视频与BBS同步直播,联合主办的媒体以及他们闻声而来的同行们。

马昕记得当时的情况,三天的实验,现场围了很多家媒体,只要有一点风吹草动,摄像机、照相机就架起来了,记者们的说话声、电话铃声始终都没有停止。“

虽然我们的网站上有很多的访问量,但是人们主要还是依靠广播、电视、报纸了解生存测试的。我当时最大的感受就是Dreamer红了。”

他的感受一点儿没错。在测试结束之后,有人专门做了相关评估。此次测试被超过2000家媒体报道,传播效果至少达到了3个亿。

吃了三天的永和大王

不过,对于真正置身其中的志愿者来说,是否受到关注已经不再那么重要,如何活下来成了摆在他们面前切切实实,必须要解决的问题。

“上网之后,把工作做完了,就要解决吃住的问题。网上找了一圈,只找到了永和可以送餐。我连着吃了两天的小笼包,一直喝豆浆。没办法,它就只有那么些选择。我做完那三天的测试后,发誓再也不吃永和了。”

事实上,彼时在中国还不存在网上订餐这一说法,永和大王是因为关注了网络生存测试,才专门新开了一个仅为测试志愿者服务的送餐链接。而志愿者们使用最多的购物网站8848,则是本次测试的赞助商之一。

除了吃饭之外,范红军遇见的另一个难题就是如何能在光板床上睡着。九月,炎夏的尾巴,志愿者们穿着单衣进了房间后才发现空调送的太足,晚上被冷风吹得根本无法安睡。

“我恨不得钻到席梦思底下去,实在冻得难过。忽然,我抬头一看,房间的窗帘特别厚,于是就把它卸了下来。这才真的能睡着了。”

三天对于范红军来说过得很快,早上起来先订饭,然后准备当天的工作。等饭送到了就先吃饭,吃完了再继续工作。属于自己的时间是在晚饭后。这时,他就会登陆自己为参加测试而申请的邮箱,阅读自己提前放在里面的电子书。

但不是所有志愿者都同他一样从容,我们可以从他们留在网络上的日记片段嗅到一些不安的味道。

王学峰:昨晚,躺在依旧只有光板的床上,我不断地这样问自己——是我太笨?

昨天下午3点半 ,我开始用主办者发放的电子货币进行网上支付。看起来多容易,买东西,填卡号密码,然后等着。用起来全不是那么回事,一直到今天早晨8点半,我的努力只收到了3张VCD和一只巧克力。再就是:一连串的问号。

匿名者:昨天下午1点多,我很轻松地进了房间,门锁上,打开电脑,一二三,上网。“怎么回事?主办者预先给的密码 居然无效!”试了一次又一次,各种小花招都玩过,不灵。当时脑子就有些蒙:所有一切都是在能上网的前提下,上不了怎么 办?觉得头疼。无所适从时忽然想到一则广告,只要拨263就能上网。2点15分,我终于上了网。走到窗前,看着对面的港澳中心、下面的车水马龙 ,想起一首老歌:外面的世界很精彩---网上的世界真的很无奈。

王学峰:9月6日,当你看到这篇日记时,我已经走出“网络孤岛”,回到有阳光,有说话声,也有塞车的外面的世界。

“大部分人在第二天就已经受不了了,虽然也有人会上网玩玩游戏,浏览一些新闻,但多数时候,他们都是在睡觉。”马昕这样回忆自己在监控屏幕上看到的场景。

“对于这几天的感受,我不会专门找一个时间刻意去想它。而是在任何时候,会忽然对于那几天的点点滴滴产生感悟。确实,活下来是可以的,但这仅仅是维持了呼吸状态地活着。不会有几个人愿意在这个状态下生活,那会活得非常辛苦。如果可能的话,大家都会抛弃这种生活。”

范红军思考了一会儿,给自己17年前短暂的网络生活做了这样的小结。

▲72小时网络生存北京站的四位测试者

9月6日下午两点,北京保利大厦16层挤满了全国各地的记者。随着主持人一声宣布,摄像机、照相机、采访机一齐开动,四间测试用房的房门同时打开。范红军与其它志愿者分别走出了房间。他们的脸上写满了兴奋。

“我想他们的兴奋更多是来自终于回到了现实生活,毕竟这几天他们上网都要上‘吐’了。”马昕如此说到。

同一天,范红军在网上订的被子寄到了保利大厦,两天后,枕头也到了。

这里也许可以附带提到一件事:网络生存测试后的第三天,9月9日,阿里巴巴于中国杭州成立。马云给杨致远写了一封电子邮件,邮件中问他:“你觉得阿里巴巴怎么样?也许有一天阿里巴巴和雅虎这两个名字配在一起会很好。”

存在感

站在2016年,回望1999年有种难言的奇异感。我们常常忘记来路,面对今日之景隐藏着自己的满身困顿。

马昕在回忆往事时说到,“我们当时就觉得限制互联网发展的瓶颈不在于电脑,而在于网速。一旦网速起来,互联网的春天就来了。但是,当时确实也没有想到互联网能让所有的,哪怕是不太懂电脑的人都可以使用。现在的互联网时代已经不是计算机的互联网时代了,而是移动端互联网时代。互联网真正的全普及,应该是手机上网的到来。在很长一段时间里,很多人是不会用电脑的,但手机谁都会用。”

▲当年的媒体报道

网络生存测试者们或许不会从专业角度来看待网络。让他们难以预料的是,未来的一天,他们会再也无法离开曾经想要逃离的事物——互联网。

“那时能想到的只是网络会带来的好处。不会想象到有一天网络特别方便的时候,它会侵蚀、甚至代替你的生活,让你在这个世界上更加微不足道。你只是操纵它(网络)的一个节点而已,你的生活已经没有了。”

范红军不刷朋友圈和微博,在周围人低头看微信时,他低头翻着手机上的电子书。但即便如此,他依然能够感受到所谓现代人的“网络综合症”。

依然从事互联网行业的马昕觉得,生活再也回不去了,“互联网的本质是建立人跟人的连接。它的连接方法是用虚拟的方式,是用电子信号的。它的本质就是不需要你走出去,不需要你花费时间与成本。所谓颠覆,只会颠覆上网的形式,而不会颠覆本质,否则它就不叫互联网了。互联网只会越来越简单、直接、粗暴。”

范红军和马昕也关注了Esquire实验室与腾讯新闻联合发起的黑镜试验,作为曾在网络的少年期,便与之有了第一次亲密接触的他们给出了各自的看法。

“对于现在的生活,人们不应该缺少它,因为它已经融入了我们的生活。没有网络的时候,有人要在墙上涂鸦,抓小女儿的辫子去刷存在感。但我不做这些,不代表我没有存在感。”

“说到底就是要把手机放下来。有一些有意识的人,已经把智能机已经换掉了,他们更愿意打电话或者直接见面交流。但这是人对自己的一个改变,而不是互联网对他的改变。”

我们将于明晚独家推出史航黑镜日记完整报告,敬请期待。

爱华网

爱华网