【图片及部分资料来源于网络】 这次去江苏,因为临近十一,担心票难买,事先就购买了返程车票。这样一来,我的活动时间就受到了限制,无论如何,我都得在9月26日返回东北。

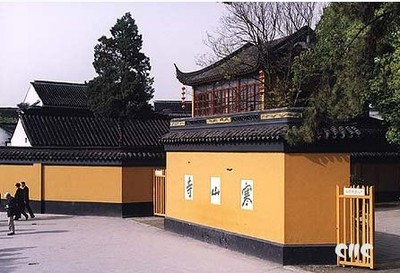

所以,只能在苏州停留三天。25日,几番思量之后,决定去一下寒山寺。至于虎丘了狮子林了耦园了等其他想去的地方,也只好忍痛割爱了。

我知道,不去寒山寺,留下的遗憾肯定是大于其他。 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

这是唐人张继写的一首诗,堪称千古绝唱。我敢说,这是中国最有名的一首诗,很多人都能背诵,很多人都很熟悉,在某种程度上,它的传播范围之广,大大超过同时代其他诗人的作品。

张继本人的名气也是因这首诗而被世人熟知。

张继,字懿孙,襄州人(今湖北襄阳),唐代诗人。天宝十二年(公元七五三年)进士。大历中,以检校祠部员外郎为洪州(今江西南昌市)盐铁判官。他的诗不事雕琢,比兴幽深,事理双切,对后世颇有影响,流传下来的不到50首。他的最著名的诗就是这首《枫桥夜泊》。

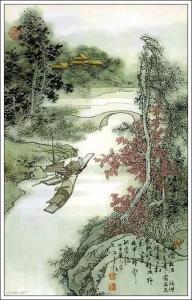

这是一幅《枫桥夜泊》的诗意工笔画,作者不详。它给我的感觉,很像臆造的瓷砖画,浓妆艳抹,矫揉造作,不是我想象中的画面。 这也是一幅《枫桥夜泊》诗意画,就是当代画家华三川的作品。感觉这幅画的意境与张继的诗意比较吻合,近似于我想象中的图画。

这是俞樾的书法作品的拓片。这幅作品算是现今能见到的最有名的诗碑。

俞樾(1821年12月25日-1907年2月5日),字荫甫,号曲园,浙江德清人,清末著名学者、文学家、古文字学家、书法家。他是现代诗人俞平伯的曾祖父,章太炎、吴昌硕皆出其门下。

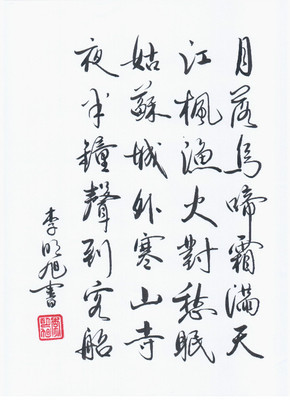

《枫桥夜泊》是古今文人墨客喜欢书写的一首诗。正因为如此,今天我们能见到许多与这首诗有关的书法作品。 这是清末维新派领袖康有为书写的诗碑拓片。 这一诗碑颇有来历,乃北宋人王珪所书。

王珪,北宋成都华阳人,官至尚书左仆射兼门下侍郎(相当于宰相),封郇国公、歧国公。王珪为张继诗书石,确切年份虽无法考证,但从史料中有关记载推断,当在"嘉佑"年间,即公元1058年前后。寒山寺中应当有此石刻,但不知何时已失。

现在人们见到的这座诗碑,是现代人集字而成。王珪的遗墨存世极少,凑足28个字也非易事。最后,在台湾的傅斯年图书馆找到了王珪书《宋赠太师魏国公韩公神道碑》的拓片,拓片全文共有3000余字。几经周折,终于凑齐了仅有28个字的《枫桥夜泊》。 这是陈云手书的《枫桥夜泊》。

这幅字是陈云1986年为上海评弹团著名演员刘韵若所题。陈云逝世后,枫桥陈列馆将陈云手迹勒碑。 这是李大钊手书《枫桥夜泊》。

据考证,李大钊写这幅字时正当而立之年,也就是1919年。遗墨原作长134厘米,宽42.5厘米,纸本,用毛笔书写,三行行草,具姓名无钤印。书法传统功底颇深,洒脱豪放,气势磅礴。

1956年,李大钊之女李星华将原作捐献给国家。现在手迹已裱成立轴,珍藏于中国革命博物馆,被列为国家文物。 这是刘海粟手书《枫桥夜泊》。 这人也叫张继,他是民国名士。

1947年,苏州画家吴湖帆请国民党元老张继写了《枫桥夜泊》,然后刻石勒碑。请现代诗人张继书写唐代诗人张继的诗,这在当时被传为佳话。张继写了《枫桥夜泊》,第二天便与世长辞了。 这是民国张继手书《枫桥夜泊》。 图片为当年日军华中方面军司令官松井石根在《枫桥夜泊》诗碑前拍照。

抗战时期,日本侵略军大肆掠夺中国文物,著名的《枫桥夜泊》诗碑尤为引人瞩目。当时,日本企图以举办东亚建设博览会的名义,把这块诗碑运到日本。大汉奸梁鸿志不敢逆人民之意把诗碑运出国门,于是就请苏州刻碑高手钱荣初,依照原样以假代真刻碑。不料,后来仿制的诗碑因故没能运往日本。 老照片上的寒山寺。这张照片大约是上世纪三十年代拍摄的。

就是这座不算大的寺院,产生了一首传唱千古的诗篇。因为这首诗的广泛流传,寒山寺名声大震,亲眼看一看枫桥,看一看渔火,看一看客船,亲耳听一听钟声,成了许多喜欢《枫桥夜泊》的人的梦境。

毛宁那首《涛声依旧》,应该是《枫桥夜泊》的现代版。这首歌再现了张继诗中的意境,至今仍然在传唱,已然成了经典。

不言而喻,我去寒山寺,就是为寻找张继的诗意而来。

【老苞米写于2014年10月】

爱华网

爱华网