以前常听学中文的澳洲朋友抱怨,说中文繁琐,相比之下英文要简单得多。其实他们只是还没掌握中国文字的精髓罢了,我们的文字不用繁琐也可以表达得惟妙惟肖,像 “男欢女爱” 这四个字就绝妙地概括了生命的意义。男人和女人在一起欢爱,除此之外,对待生命谁还有更好的诠释?

作家程小莹曾这样形容男人,一个男人出来混了,只有能力大小的区别,好坏是难说的。男人照例要吃力,要会做,要持久,要憋得住,要顶得了,要熬得起,还要遵纪守法,遵守游戏规则。还要有见识,多少要读点书,留过洋,要谈吐不俗。最好是,男人在外奔波,回来是一身清爽,毫无风尘之感,满脸是清平的机智。感觉做男人好沉重,可我们女人难道不也一样? 为生存忍辱负重,我们不得不说,现代生活中男女的职责已无过多区别了。

然而这一切都只与生存有关,与欢爱无关。试问,我们是否在奔波中已忘记了生命的意义? 记得当年写博客的时候总有网友问我,为什么你的博文除了爱就是性,要不干脆就是性爱,还有别的吗? 仿佛我是一个像杜拉斯一样满脑子除了情爱就没别的念想的女人。其实在生活中我和大家一样,也奔波也忙碌也苟且,不同的是,我不喜欢把那些为生存而不得不为的事拿来说罢了,相比之下我更愿意谈人间欢爱。

说起做爱,似乎人人都有这样一个意识误区,那就是自打知道做爱是怎么一回事之后,我们会自然而然地认为做爱是年轻人的专利,无法想象我们的父母在生了我们之后还会有云雨之事,更无法想象我们的祖父母熄了灯后除了睡觉还能做什么。澳洲一家医学机构曾对75岁到95岁之间的老男人的性生活做过调查,结果发现有三分之一的老人在近一年内有过性生活,超过半数的人仍可随时勃起。

既然老男人可以,那么老女人呢? 事实会令你大吃一惊。我曾在微博上发了一条很火的帖子,讲的是世上最老的妓女,一个叫Milly Cooper的英国女人。96岁的她自二战后便开始从事妓女行当,总共服务了大约3500个男人,年龄从29岁到99岁不等。现在她仍无退休之意,平均每周接待两个客人,年收入5万英磅。27岁的时候Milly曾嫁给了一个有钱的美国人,老公去世后她又重操旧业。十年后她再婚,虽然第二个老公也给她留下许多财产,但Milly热爱工作。许多人认为Milly只是离不开性爱而已。

敬业的英国妓女 Milly Cooper

众所周知,日本的人口老龄化程度很高,为了迎合越来越严重的人口老龄化现状,日本娱乐界早在多年前就推出了娱乐老人的三级影片。74岁的三级片演员徳田重男是日本中老年人心目中的性感偶像。呵呵徳田重男的照片就恕我不上传了,大家可以想见,日本人的重口是不言而喻的。

其他的西方国家也设有专门为老年人性生活提供服务的机构,譬如澳大利亚的LaTrobe大学开设了为老年人提供的性咨询。令大家欣慰的是,学者们一致认为,性爱可以随着年龄的增长而变得更好。

试想谈情做爱经过多年实践之后,我们的技巧到暮年将达到何等炉火纯青的地步?什么烛光晚餐,月下散步,鲜花,湿吻,拥抱,抚摸,什么传统体位,侧位,后位,女上位,什么手高潮,口高潮,真高潮,假高潮,全都体验过了。万事开头难,技术一旦掌握,剩下的就只有进一步完善了。

一提到假高潮,会有许多男人跳出来声明 “和我做过爱的女人从没假高过!”,这让我禁不住又想起那部美国电影 When Harry Met Sally 里面的一经典片段。在餐馆男女主人公聊做爱,Harry说他能识破女人假高潮,Sally说男人不能。两人争执不下,突然Sally放下手中正吃着的三明志开始模仿高潮叫床 “Oh, Yes! Right here! Ah! Ah!” 她面桃红眼迷离身体轻摇,整个餐馆寂静无声,大家都在屏气聆听Sally的叫床声,突然隔桌一用餐的老太太冲服务生大喊 “我也要她点的三明志!” 登时全场观众笑喷! 看来女人性高潮的真假,不但男人们无法辨别,就连其他女人也会被蒙蔽,看来真相唯有自知。

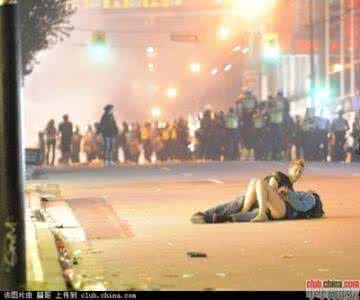

电影When Sally Met Harry剧照

美国佬曾抽样调查过,据说60%以上的美国女人做爱都曾假高过,这个事实令自尊自大的美国男人难以接受。不要说美国男人,想必任何男人都难以接受,因为这不仅令男人们有一种被女人愚弄的感觉,更关键的是女人挑战了他们在床上一贯占有的主导地位。实际上我们女人心里都明白,假装高潮没什么大不了的,从某种角度说明这个女人很在乎你的感受,是她的一种善意表达。

事实上,单就生理结构而言,女人的性感官比男人的复杂,并不是每次做爱都会有像男人那样以简单的射精为结束的高潮。当然,男人的射精看似简单,他们的高潮其实也有区别,有所谓的阴茎高潮与脑垂体高潮之分,这个以后再细说。所以说,做爱过程中女人没有高潮并不等于不享受,美好的性爱,其过程本身就是享受。

生命又何尝不是如此? 过程本身就是享受。责任和义务不是生命的全部,不要忘记我们是先作为男人和女人而来到这个世界上的,不是为了成为父亲和母亲而来的。男欢女爱是天经地义的事,而且永远不晚。

图片来自网络

文字原创 摘自澳蓝宝的博客

2011年10月15日写于墨尔本

爱华网

爱华网