郑和下西洋的特点

郑和下西洋为何在历史上占据着举足轻重的地位,这场航海远行对于当时的中国来说,意味着什么呢?郑和下西洋的特点又有哪些呢?这些特点里又有哪些是优势,哪些是劣势呢?以何种依据用来区分郑和下西洋特点中的优劣势呢?接下来围绕着郑和下西洋的特点作出如下的分析。

郑和下西洋

其一、郑和下西洋是一场时间比较早的活动。在郑和下西洋之前,几乎没有任何国家从事过如此大规模的航海外交活动,这在当时是极具有历史意义的,可以说拓展了一个新型的领域,包括后期西方的很多航海运动都有参照郑和下西洋的整个过程,这个活动显示了当时中国在国际中的领先地位。

其二、郑和下西洋是一场持续时间较长的活动。在整个过程中,郑和从第一次下西洋到最后一次的下西洋,中间共经历了25年,从公元1405年到1430年,郑和率领船队共进行了七次下西洋的活动,这个持续时长在当时可以说是史无前例的,开创了历史之先河。

其三、郑和下西洋的次数相当多,它虽然有二十五年,但却是分割成为了七次旅程,每一次都是回到明朝后稍事休整又再度重新出发,这在古今中外的航海历史中可称为翘楚。

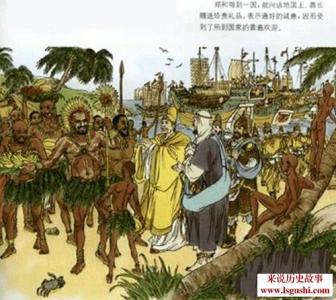

其四、郑和下西洋拜访的国家数量可谓极多。在郑和的整个下西洋的行程中,总共拜访的国家数量高达了三十多个,主要分布在东南亚地段,为何没有走的更远,很大一部分原因是由于他出发后又再度回到原地,行程的距离没有拉的很远。

郑和下西洋的评价

郑和下西洋,在明朝期间可谓是一件意义重大的事件,郑和下西洋的经过也被编纂成了书本广为流传,并为后世所津津乐道,那么对于郑和下西洋的评价,又都有哪些见解呢?总体来说,郑和下西洋的评价有正方、反方两种声音,这两种声音交错搭成了一个很好的辩论舞台,且看看这舞台上的智者们的辩论吧。

郑和下西洋

首先来听听正方的声音,他们认为郑和下西洋是一件可喜可贺的事情,并且为了中国的发展做出了极其伟大的贡献,这些贡献主要表现在如下方面:

其一、郑和下西洋,在航海地位上可谓是时间最早的一场探险旅程,开创了国际之先河,奠定了中国发展的基础,展现了中华民族的文化,也体现了当时东方文化比西方文化来的更为悠远流长。

其二、郑和下西洋,拜访了三十多个国家,可以说将大明朝的威仪带到了这些国家中,郑和在拜访的过程中,展示了明朝的政治风貌,并与这些国家的外交上达成了或多或少的协定。

其三、这场航海运动也开拓了明朝海上的经济贸易,使得国家经济贸易演化为国际经济贸易。

其次再来听听反方的意见,他们认为郑和下西洋是一件吃力不讨好的事情,虽然有了一个好的开头,但整体来说并没有什么深远的意义,为何他们会这样说呢?

其一、郑和下西洋是一场极度浪费国力、财力的行为,虽然有一定的经济贸易成分在内,但大部分时间内几乎是净流出,对整个国家的军事力量、经济力量没有任何的帮助。

其二、郑和下西洋在明朝之后,并没有继续跟进,使得这场探险止于明朝,成为了一场虎头蛇尾的活动。

郑和下西洋的背景

我国内部也曾涌现一大批航海事业的专家们,他们为我国的航海事业奠定了坚实的基础。在很多人的心里,提到航海事业,脑海中浮现的全部是西方国家的探险,比如哥伦布、麦哲伦等人。但实际上东方国家的航海事业的起点远远早于西方诸国,比如中国的郑和便是一个典型的案例,郑和下西洋的事迹在我国内部也广为流传,那么郑和下西洋的背景究竟是怎样的呢?

郑和

首先,必须明确郑和下西洋的大时代背景。郑和下西洋这件事情是发生在我国明代初期的一次航海探险活动,那时候的皇帝是永乐帝朱棣,明朝的第三任皇帝,此人心怀大抱负,一心想将国家治理的更为强大。当永乐帝上任后,就曾经设想过与世界范围内的诸国奠定良好的合作关系,于是便派出了知晓航海技术的郑和郑三保从海域出发,从海路去拜访诸国。

其次,郑和下西洋的世界格局。当时整个世界的发展是明显东方领先于西方国家的,与现在的情况恰恰相反,明朝处于初期,政治相对清明,在东方诸国中又有着极为重要核心的地位,可以说在放眼整个世界,中国正处于舞台的中央。从经济贸易角度、从巩固地位角度来说,于诸国的互动是极为重要的。在这种互通过程中,可以加强本国与其他各国之间的精神交流,彰显中国的地位、体现中国的悠久文化。

于是在这种大背景下,郑和下西洋已经成为必须完成的事业,通过郑和下西洋,也使得中国在航海领域有了新的发展和建树。

郑和下西洋利与弊

辩证唯物主义是现代实践主义哲学的核心思想,唯物主义坚持一切事物都存在着两个方面,这两个方面既相互对立又相互统一,这就要求我们在面对问题的时候要用一分为二的观念去看待。这个原理几乎适用于世界上的任何问题,对于郑和下西洋这件事也同样适用。郑和下西洋在航海事业的开拓上对中国的发展十分有利,但这并不代表着郑和下西洋没有任何的弊端存在。那么郑和下西洋利与弊都有哪些呢?

郑和下西洋

公元1405年7月,在郑和的带领下,明朝的船队从江苏刘家港出发,在随后近三十年的时间里,这支庞大的航海队伍先后七次出航,不断进行着航海的探索,这项壮举被称为郑和下西洋。历史上对于这项壮举的评价却并不仅仅只有赞美,在赞美之外也有一些不同的声音。那么郑和下西洋的利与弊都有哪些呢?

首先,郑和下西洋的利主要体现在以下两个方面。

其一、郑和下西洋是世界航海事业的壮举,令中国的航海业受到世界的瞩目,提升了中国的国际影响力。

其二、郑和下西洋赢得了亚洲许多国家对中国的信任和友谊。

其次,郑和下西洋的弊端同样也有以下的两个方面。

其一、郑和下西洋虽然是历史壮举,但明朝为此投入了巨大的经济支持,给明朝政府带来了巨大的经济负担。

其二、郑和下西洋的过程极为艰辛,这次壮举却并没有令朝廷彻底实行贸易自由,甚至清朝时期还出现闭关锁国的现象,这不失为一大遗憾之处。

爱华网

爱华网