对于幼儿园课程,中国的学前教育研究者们将幼儿园课程划分为2大模式:目标模式和过程模式。前者预设的,后者是生成的。在价值取向上,大家都认为过程模式更有利于儿童的发展。下表是二者的1个对比:

比较点

目标模式

过程模式

1.理论基础

实用主义哲学

行为主义心理学

结构主义哲学

认知派心理学

2.教育观

教育是实现既定目标

教育是使人更自由、更有创造性

3.知识观

知识是固定的让人接受的信息

知识是思维的载体

4.方法论

被动的接受

主动地探索

5.课程的目标特点

精细、终极状态

宽泛、动态变化

6.课程目标的来源

分解和对应教育目标

过程中儿童的兴趣

7.课程目标的作用

控制、束缚

引导

8.课程关注点

目标达成、结果

儿童的满足、过程

9.教学方法

讲授、传递

讨论、探索、发现法

10.教师角色

课程的执行者

参与者、讨论主持人

11.教师要求

技能性强、短期培训

观念和能力要求高,长期的学习和积累

12.学生的角色

接受者

建构者、探索者

13.教学调控手段

目标控制、易操作

过程原则、难把握

14.课程效果

明显、快速、满足度低

不明显、长远的、满足度高

15.课程评价

指标明确、评价简易,分数

较模糊、评价较难、评语

目标模式,还是过程模式?

分科,还是综合?

儿童为中心,还是教师为中心?

高结构,还是低结构?

有教材,还是无教材?

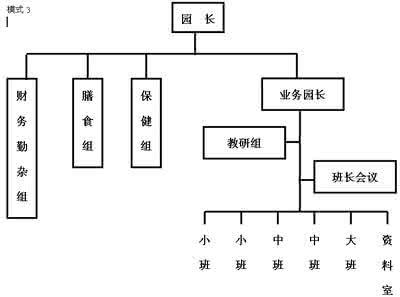

中国的幼儿园课程一直在各种声音中单摆,没有自己的主张。前几天有幸听了朱家雄教授的1个讲座,感觉到他的观念也似乎有些变化,他提出教育离不开政治、经济、文化等方面,要因地制宜。中国的文化决定了中国学前教育无法实现像西方那样的以儿童为中心,而是教师为中心。同时,中国的经济决定了无法达到较低的师幼比,因此,过程模式的课程很难实现。另外,师资的现状决定了一定结构的课程是必需的。

2012年10月9日教育部颁发了《3-6岁儿童学习与发展指南》,可谓是一盏明灯,为幼儿园课程指明了方向,对防止和克服学前教育“小学化”现象提供了具体方法和建议。教育部官网的文章“《指南》为学前教育提供价值引导”提到“,《指南》是价值导向,是行动纲领,不是筛查优劣的“标尺”,也不是统一训练的“清单”。这也是《指南》区别于其他行政规定的地方。因此说,老师和家长不必将《指南》当做行政规定去执行,而应将其当做指导幼儿快乐成长的科普手册参考着去实施。”指南没有下面回答上述有争议的问题,我个人认为,幼儿园课程主要需要回答4个问题:教什么最重要?怎么教最有效?怎样的基础最有生命力?谁来教最能促进儿童发展?——这也是中国儿童中心主任丛中笑教授2007年为“快乐音符儿童音乐潜能开发课程”的序言中所提到的。

我个人的观点是幼儿园的教学内容应该按照指南所倡导的价值——让幼儿度过快乐而有意义的童年,而不应该过早强调认知、智力开发,记住字母ABC,机械地数数等等。对于当下较高的师幼比,幼儿教师师资水平不是太高的现状,引进成熟的课程是明智的选择。例如:快乐音符儿童音乐潜能开发课程!

爱华网

爱华网