陈式太极拳核心纲领 — 陈小旺

(2010-12-25 13:32:24)

太极拳行云流水悠闲自如, 其轻盈流畅自然优雅的美学动感, 吸引着越来越多的中外人士喜欢和接受。这种集健身、技击、养生、修性一体的运动方式, 刚柔相济变化无穷, 蕴涵着东方哲学的玄机妙韵, 已经成为全民喜爱的运动。

当代拳学大师陈小旺, 担忧太极拳流于套路形式而丢失拳学纲领。故将50余年潜心领悟的成果, 毫无保留地公众于世, 诠释太极拳核心机密! 视频讲演系例: http://video.sina.com.cn/v/b/44487486-1872097305.html

陈式太极拳【拳学阐微】上部 太极拳之核心 陈小旺

(1)http://video.sina.com.cn/v/b/44301698-1872097305.html

(2)http://video.sina.com.cn/v/b/44293891-1872097305.html

(3)http://video.sina.com.cn/v/b/44300524-1872097305.html

(4)http://video.sina.com.cn/v/b/44293175-1872097305.html

陈式太极拳【拳学阐微】中部 内气运行规律 陈小旺

(1)http://video.sina.com.cn/v/b/44299360-1872097305.html

(2)http://video.sina.com.cn/v/b/44292233-1872097305.html

(3)http://video.sina.com.cn/v/b/44291791-1872097305.html

陈式太极拳【拳学阐微】下部 身心平衡法则 陈小旺

(1)http://video.sina.com.cn/v/b/44296862-1872097305.html

(2)http://video.sina.com.cn/v/b/44299814-1872097305.html

(3)http://video.sina.com.cn/v/b/44287547-1872097305.html

陈式太极拳【 缠丝功 】外弧线内螺旋 陈小旺

(1)http://video.sina.com.cn/v/b/44487076-1872097305.html

(2)http://video.sina.com.cn/v/b/44485420-1872097305.html

(3)http://video.sina.com.cn/v/b/44412325-1872097305.html

陈式太极拳【 精湛演技 】陈小旺表演

(1)http://video.sina.com.cn/v/b/44487486-1872097305.html

(2)http://video.sina.com.cn/v/b/40727234-1225457590.html

陈小旺, 男, 1946年生, 河南省温县陈家沟人, 陈氏太极拳第十一代嫡宗传人。现任陈家沟陈氏太极拳协会名誉会长, 陈家沟太极拳学校校长兼国际部主席,陈家沟太极拳协会技术总顾问。

自七岁开始跟从祖父陈发科, 习练家传陈氏太极拳。父亲陈照旭, 解放战争时期,因私自变卖了村政权寄养在他家的牛,被判了刑。1960年陈照旭心情抑郁死在狱中。小的时候,父亲出神入化的太极拳技法, 给他留下了深刻的印象, 一次他亲眼看到一位本家的叔叔, 从背后扭住父亲的手臂,说“这一招你怎么解”? 话音未落,只见父亲一抖,那人就被摔出几米开外。太极拳的奇妙, 从那时就深深地吸引了陈小旺, 可惜父亲去世过早,没能来得及向他传授功夫, 后师承伯父陈照丕和叔父陈照奎深造, 由此得以功底深厚.技艺精湛的一流功夫。

1985年陈小旺代表中国队, 在西安首届国际武术邀请赛中获太极拳冠军。同年出访日本, 并受到海外各国邀请授拳, 经常随中国武术代表团出访美国、日本、新加坡等30多个国家。有一次出访新加坡,一位柔道高手向他发起挑战,陈小旺婉言拒绝,但对方执意要比试,并熟练地将他的关节死死拿住。在此情形下, 陈小旺出手反击,只见他顺势一抖,柔道高手就被甩出几米之远。

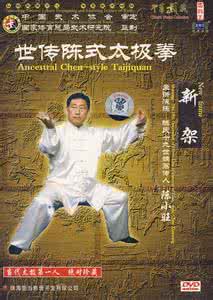

1988年获得国家体委武术研究会颁发的武术贡献奖, 1994年被温县第三届国际太极拳年会评为太极拳大师。参加过《太极神功》《神丐》《陈氏太极拳》等影片拍摄工作。著有《世传陈氏太极拳》《陈氏三十八式太极拳》《陈氏十九式太极拳》等书籍。发表《论陈氏太极拳的五层功夫》《陈氏太极拳的发劲》《陈氏太极拳的抖杆》等论文。出版陈氏太极拳的拳、器械、推手等录影教学片,以多种语言在国内外发行。

1990年移居澳大利亚, 成立《世界陈小旺太极拳总会》, 亲任总会长, 巡回欧、美、亚世界各洲诸国推广传播太极拳。目前,太极拳总会已经遍布世界三十多个国家,有五十多个分会,会员达十万余人。身为国际级太极拳名家的陈小旺, 不辞辛劳奔走各国, 可谓是用心良苦日里万机。可以肯定地说, 他对中外文化交流和弘扬中华民族优秀文化, 作出了不可磨灭的贡献。

>>>>>>>

陈式太极拳的传承和发展

陈式太极拳分老架和新架两种,老架是清初陈王廷所创,原有五个套路,又名十三势。另有长拳一百单八势一套,炮捶一套。从陈王廷起,经过300多年的传习,积累了不少经验,对原有拳套不断加工提炼,终于形成了近代所流传的陈式太极拳第一路和第二路拳套。这两套拳动作都是经过精心编排传,其速度和强度不同,身法、运动量和难度也不尽相同,但都符合循序渐进和刚柔相济的原则。

明朝嘉靖年间,中国有一名扬海外的武将,姓戚名继光(1528--1587),字元敬号南塘晚年号孟诸,系山东省蓬莱人。戚继光编制新军,并传以集百家拳术之长编制而成的三十二势,变化无穷、微妙莫测、似有神意。陈王庭创造太极拳时,从戚继光所编的《三十二势拳经捷要》中吸取精妙,采纳了二十九势,即懒扎衣、金鸡独立、采马拳、七星拳、雀地龙、悬脚虚、伏虎势、兽头势、朝天蹬、朝阳手、指裆势、跨虎势、当头炮等。由于陈式太极拳既广纳诸家拳术之长,又有自己独特的神奇之处,所以每战必胜,拳理上包容万家,独树一帜,不断发扬光大。

陈式太极拳创始人 陈王廷

太极拳自陈王廷首创之后,在陈家沟世代相传,陈式子孙妇孺皆知,老幼皆练。陈家沟的人丁越来越兴旺,练太极拳之风也愈来愈盛,后浪推前浪,历代都有名拳师。三百年来,历经陈氏子孙及其门徒展和发展,太极拳便成为我国重要的拳种之一。

从《陈式家谱》可知,陈王廷三子一孙的拳艺一般,玄孙甲弟则拳艺精到,但从此后继无人。然而,陈王廷的族系第四代秉壬、秉旺、秉奇三兄弟,是陈家沟著名的太极拳手,人称三雄,与同族陈公兆、陈大兴齐名。不过,这时陈王廷所创的七种拳套,已由博返约,原有的一百零八式长拳和太极拳(十三式)第二路至第五路,在陈家沟已很少有人练习,而第一路、炮捶(现代陈式太极拳第二路),推手和粘枪,则精益求精。至五传陈长兴和陈有本时,为适应不同的学习对象,第一路太极拳又有老架和新架之分,至六传又派生了赵堡架。

新架据说是陈有本所创,架式与老架一样宽大,逐渐扬弃了某些高难度的动作,陈家沟人称之为“略”。陈有本的门徒族侄陈清萍,也创造了一套架式,小巧紧凑,动作缓慢,练会后逐步加圈,在不改变套路的原则下,由简到繁,以至极为复杂,逐步提高拳艺的技巧难度,与陈有本同时的陈家沟拳师陈长兴,承祖辈的老架系统,架式宽大,难度高,直到他的学生杨露禅在北京传习拳艺时,为了适应保健需要,有逐渐改变了拳套动作,遂成杨式太极拳。后又从杨式派生了吴式太极拳,其创始人为吴鉴泉。另有武禹襄先从扬露禅学陈式老架,又从陈清萍学新架套路,其后自创一派,称武氏太极拳。后由武氏又派生了孙式太极拳,其创始人为孙禄堂。

陈式太极拳老架一路创编人 陈长兴

陈式太极拳老架一路又称大架,是由中国河南温县陈家沟陈氏第十四世祖陈长兴,在祖传太极拳的基础上,精炼归纳编定而成。拳架舒展大方,步法轻灵稳健,身法中正自然,内劲统领全身。练习时,要求意、气、身密切配合,外形走弧线,内劲走螺旋,缠绕圆转,外柔内刚。

陈氏太极拳老架一路 创编人陈长兴 演练陈小旺

视频 【1】http://video.sina.com.cn/v/b/44664844-1872097305.html

视频 【2】http://video.sina.com.cn/v/b/44514355-1872097305.html

视频 【3】http://video.sina.com.cn/v/b/44513047-1872097305.html

视频 【4】http://video.sina.com.cn/v/b/44512261-1872097305.html

陈氏太极拳老架一路 招式名称

第一式预备式 第二式金刚捣碓 第三式懒扎衣 第四式六封四闭 第五式单鞭 第六式金刚捣碓

第七式白鹤亮翅 第八式斜行 第九式搂膝 第十式上三步 第十一式斜行 第十二式搂膝

第十三式上三步 第十四式掩手肱拳 第十五式金刚捣碓 第十六式撇身捶 第十七式青龙出水

第十八式双推手 第十九式肘底看拳 第二十式倒卷肱 第二十一式白鹤亮翅 第二十二式斜行

第二十三式闪通背 第二十四式掩手肱拳 第二十五式六封四闭 第二十六式单鞭 第二十七式云手

第二十八式高探马 第二十九式右擦脚 第三十式左擦脚 第三十一式左蹬一 根第三十二式上三步

第三十三式击地锤 第三十四式二起脚 第三十五式护心拳 第三十六式旋风脚 第三十七式右蹬一根

第三十八式掩手肱拳 第三十九式小擒打 第四十式抱头推山 第四十一式六封四闭 第四十二式单鞭

第四十三式前招 第四十四式后招 第四十五式野马分鬃 第四十六式六封四闭 第四十七式单鞭

第四十八式玉女穿梭 第四十九式懒扎衣 第五十式六封四 闭第五十一式单鞭 第五十二式云手

第五十三式摆脚跌岔 第五十四式金鸡独立 第五十五式倒卷肱 第五十六式白鹤亮翅 第五十七式斜行

第五十八式闪通背 第五十九式掩手肱拳 第六十式六封四闭 第六十一式单鞭 第六十二式云手

第六十三式高探马 第六十四式十字脚 第六十五式指裆捶 第六十六式猿猴献果 第六十七式单鞭

第六十八式雀地龙 第六十九式上步七星 第七十式下步跨肱 第七十一式双摆莲 第七十二式当头炮

第七十三式金刚捣碓 第七十四式收式

陈氏太极拳老架一路拳套(现有83式) 主要特点

① 缠丝劲明显,要求处处留心源动腰脊,用意贯劲于四梢(即两手和两足尖),动作呈弧形螺旋,缠绕圆转并要做到“一动内外俱动”;

② 刚柔相济,柔中寓刚,亦即能打出一种似刚非刚,似柔非柔、沉重而又灵活的内劲;

③ 动作要和呼吸运气相结合,不仅做到气沉丹田,而且在练动作的同时进行“丹田内转”, 有时也可在呼气时发声 (如呵、哂、嘘、吹),以加大劲力;

④ 快慢相间,亦即在动作转换处要快,一般行拳时要慢;

⑤ 拳路架子可分高中低3种,体弱有病者可以练高架子,青壮年体健者则可练低架子。

陈氏太极拳老架二路拳套 原名炮捶(现有71式) 主要特点

① 震脚发劲的动作更多; ② 动作比第一路快刚,爆发力强; ③“窜蹦跳跃,闪展腾挪”的动作较多,气势雄壮。(第二路只适于青壮年练流传不广)。

陈长兴 << 太极拳十大要论 >>

目 录

一理第一,二气第二,

三节第三,四梢第四,

五臟第五,三合第六,

六进第七,身法第八,

步法第九,刚柔第十。

一理第一

无物散必有统,分必有合。天地间,四面八方,纷纷者各有所属;千头万绪,攘攘者必有其源。盖一本可散为万殊,而万殊咸归于一本。拳术之学,亦不外此公例。

夫太极拳者,千变万化,无往非劲。势虽不侔,而劲归于一。夫所谓一者,自顶至足,内有臟腑筋骨,外有肌肤皮肉,四肢百骸相联而一者也。破之而不开,撞之而不散。上欲动而下自随之,下欲动而上自领之;上下动而中部应之,中部动而上下和之。内外相连,前后相需。所谓一以贯之者,其斯之谓欤!

而要非勉强以致之袭焉!而为之也,当时而动,如龙如虎,出乎尔而急如电闪;当时而静,寂然湛然,居其所而稳如山岳。且静无不静,表里上下,全无参差牵挂之意;动无不动,前后左右,均无遊疑抽扯之形。洵乎若水之就下,沛然莫能御之也。若火机之内攻,发之而不及掩耳。不暇思索,不烦擬议,诚不期然而已然。

盖劲以积日而有益,功以久练而后成。观圣门一贯之学,必俟多闻强识,格物致知,方能有功。是知事无难易,功惟自进,不可遢等,不可急就;按步就序,循序渐进。夫而后百骸筋节自相贯通,上下表里不难联络,庶乎散者统之,分者合之,四肢百骸总归于一气矣!

二气第二

天地间,未有一往而不返者,亦未尝有直而无曲者矣。盖物有对待,势有回环,古今不易之理也。故尝有世之论捶者而兼论气者矣!

夫主于一、何分为二?所谓二者,即呼吸也。呼吸,即阴阳也。捶不能无动静,气不能无呼吸。呼则为阳,吸则为阴;上升为阳,下降为阴;阳气上升而为阳,阳气下行而为阴;阴气上升即为阳,阴气下行仍为阴。此阴阳之所以分也。

何为清浊?升而上者为清,降而下者为浊。清者为阳,浊者为阴。然分而言之为阴阳,浑而言之统为气。气不能无阴阳,即所谓人不能无动静,鼻不能无呼吸,口不能无出入,而所以为对待、回环之理也。然则气分为二,而贯于一。有志于是途者,甚勿以是为拘拘焉耳!

三节第三

夫气本诸身,而身节部甚繁,若逐节论之,则有远乎拳术之宗旨;惟分为三节而论,可谓得其截法。

三节,上、中、下,或根、中、梢也。

以一身言之:头为上节,胸为中节,腿为下节。

以头面言之:额为上节,鼻为中节,口为下节。

以中身言之:胸为上节,腹为中节,丹田为下节。

以腿言之:胯为根节,膝为中节,足为梢节。

以臂言之:膊为根节,肘为中节,手为梢节。

以手言之:腕为根节,掌为中节,指为梢节。

观于此,而足不必论矣!然则自顶至足,莫不各有三节也。要之,即莫非三节之所,即莫非着意之处。盖上节不明,无依无宗;中节不明,满腔是空;下节不明,颠覆必生。由此观之,身三节部,岂可忽也!

至于气之发动,要从梢节起,中节随,根节催之而已。此固分而言之,若合而言之,则上自头顶,下至足底,四肢百骸,总为一节,夫何为三节之有哉!又何三节中之各有三节云乎哉!

四梢第四

试于论身之外,而进论四梢。夫四梢者,身之余绪也。言身者初不及此,言气者亦所罕闻。然捶以由内而发外,气本诸身而发梢。气之为用,不本诸身则虚而不实,不行于梢则实而仍虚。梢亦可弗讲乎?若手、指、足特论身之梢耳!而未及梢之梢也!

四梢惟何?发其一也。夫发之所系,不列于五行,无关于四体,是无足论矣!然发为血之梢,血为气之海。纵不本诸发,而论气,要不可离乎血以生气;不离乎血,即不得不兼乎发。发欲冲冠,血梢足矣!

抑舌为肉之梢,而肉为气之囊。气不能行诸肉之梢,即气无以充其气之量。故必舌欲催齿,而肉梢足矣!

至于骨梢者,齿也。筋梢者,指甲也。气生于骨而联于筋,不及乎齿,即不及乎骨之梢;不及乎指甲,即不及乎筋之梢。而欲足尔者,要非齿欲断筋、甲欲透骨不能也!果能如此,则四梢足矣!

四梢足,则气自足矣!岂复有虚而不实、实而仍虚之弊乎!

五脏第五

夫捶以言势,势以言气。人得五脏以成形,即由五脏而生气。五脏实为性命之源,生气之本,而名为心、肝、脾、肺、肾也。心属火,而有炎上之象;肝属木,而有曲直之形;脾属土,而有敦厚之势;肺属金,而有从革之能;肾属水,而有润下之功。此乃五脏之义,而犹准之于气,皆有所配合焉。凡世之讲拳术者,要不能离乎斯也。

其在于内,胸廓为肺经之位,而肺为五脏之华盖,故肺经动,而诸脏不能不动也。两乳之中为心,而肺抱护之;肺之下,膈之上,心经之位也。心为君,心火动,而相火无不奉命焉。而两乳之下,右为肝,左为脾,背之十四骨节为肾。至于腰,为两肾之本位,而肾为先天之第一,又为诸脏之根源。故肾气足,则金、木、水、火、土无不各显生机焉!此论五脏之部位也。

然五脏之存乎内者,各有定位。而见于身者,亦有专属。但地位甚多,难以尽述。大约身之所系,中者属心,窝者属肺,骨之露处属肾,筋之联处属肝,肉之厚处属脾。想其意:心如猛,肝如箭,脾之力大甚无穷,肺经之位最灵变,肾气之动快如风。是在当局者自为体验,而非笔墨所能尽罄者也!

三合第六

五脏既明,再论三合。夫所谓“三合”者:心与意合,气与力合,筋与骨合,内三合也;手与足合,肘与膝合,肩与胯合,外三合也。

若以左手与右足相合,左肘与右膝相合,左肩与右胯相合,右三与左亦然。以头与手合,手与身合,身与步合,孰非外合!心与目合,肝与筋合,脾与肉合,肺与身合,肾与骨合,孰非内合!然此特从变而言之也。

总之,一动而无不动,一合而无不合,五脏百骸悉在其中矣!

六进第七

既知三合,犹有六进。夫“六进”者何也?

头为六阳之首,而为周身之主,五官百骸,莫不体此为向背,头不可不进也!

手为先锋,根基在膊,膊不进则手却不前矣!是膊亦不可不进也!

气聚于腕,机关在腰,腰不进则气绥而不实矣!此所以腰贵于进者也!

意贯周身,运动在步,步不进则意索然而无能为矣!此所以必取其进也!

以及上左必进右,上右必进左,共为六进。

此六进者,孰非著力之地欤!要之,未及其进,合周身毫无联动之意;一言其进,统全体全无抽扯之形。六进之道,如是而已!

身法第八

夫发手击敌,全赖身法之助,身法维何?纵,横,高,低,进,退,反,侧而已。纵,则放其势,一往而不返。横,则理其力,开拓而莫阻。高,则扬其身,而身有增长之意。低,则抑其身,而身有攒促之形。当进则进,弹其力而勇往直前。当退则退,速其气而回转扶势。至於反身顾後,後即前也。侧顾左右,左右恶敢当我哉。而要非拘拘焉而为之也。察夫人之强弱,运乎己之机关,有忽纵而忽横,纵横因势而变迁,不可一概而推。有忽高而忽底,高底随时以转移,岂可执一而论。时而宜进不可退,退以馁其气。时而宜退,即以退,退以鼓其进。是进固进也,即退亦实以助其进。若反身顾後。而後不觉其为後。侧顾左右,而左右不觉其为左右。总之:现在眼,变化在心,而握其要者,则本诸身。身而前,则四体不命而行矣。身而怯,则百骸莫不冥然而处矣。身法顾可置而不论乎。

步法第九

今夫四肢百骸主於动,而实运以步;步者乃一身之根基,运动之枢纽也。以故应战,对战,本诸身。而所以为身之砥柱者,莫非步。随机应变在於手。

而所以为手之转移者,又在於步。进退反侧,非步何以作鼓动之机,抑扬伸缩,非步何以示变化之妙。即谓观察在眼,变化在心,而转变抹角,千变万化,不至穷迫者,何莫非步之司命,而要非勉强可致之也。动作出於无心,鼓舞出於不觉,身欲动而步以为之周旋,手将动而步亦早为之催迫,不期然而已然,莫之驱而若驱,所谓上欲动而下自随之,其斯之谓欤!且步分前後,有定位者,步也。无定位者,亦步也。如前步进,而後步亦随之,前後自有定位也。若前步作後步,後步作前步,更以前步作後步之前步,後步作前步之後步,前後亦自有定位矣。总之:捶以论势而握要者步也。活与不活,在於步,灵与不灵亦在於步。步之为用大矣哉!

刚柔第十

夫拳术之为用,气与势而已矣。然而气有强弱,势分刚柔,气强者取乎势之刚,气弱者取乎势之柔,刚者以千钧之力而扼百钧,柔者以百钧之力而破千钧,尚力尚巧,刚柔之所以分也。然刚柔既分,而发用亦自有别,四肢发动,气行谙外,而内持静重,刚势也。气屯於内,而外现轻和,柔势也。用刚不可无柔,无柔则还 不速。用柔不可无刚,无刚则催逼不捷,刚柔相济,则粘,游,连,随,腾,闪,折,空,挤,捺。无不得其自然矣。刚柔不可偏用,用武岂可忽耶。 陈长兴 <<太极拳用武要言>>

要诀云:捶自心出,拳随意发,总要知己知彼,随机应变。

心气一发, 四肢皆动, 足起有地, 动转有位, 或粘而游, 或连而随, 或腾而闪, 或棚而捋, 或挤而按。

拳打五尺以内,三尺以外,远不发肘,近不发手,无论前後左右,一步一捶,遇敌以得人为准,以不见形为妙。

拳术如战术:击其无备,袭其不意,乘击而袭,乘袭而击,虚而实之,实而虚之,避实击虚,取本求末。出遇众围,如生龙活虎之状,逢击单敌,以巨炮直轰之势。上中下一气把定,身手足规距绳束,手不向空起,亦不向空落,精敏神巧全在于活。

古人云:能去,能就,能刚,能柔,能进,能退,不动如山岳,难知如阴阳,无穷如天地,充实如太仓,浩渺如四海,眩耀如三光,察来势之机会,揣敌人之短长,静以待动,动以处静,然后可言拳术也。

要诀云:借法容易,上法难,还是上法最为先。

战斗篇云:击手勇猛,不当击梢,迎面取中堂,抢上抢下势如虎,类似鹰鹞下鸡场;翻江拨海不须忙,单凤朝阳最为强;云背日月天交地,武艺相争见短长。

要诀云:发步进入须进身,身手齐到是为真,法中有诀从何取,介开其理妙如神。

古有闪、进、打、顾之法:何为闪,何为进,进即闪,闪即进,不必远求。何为打,何为顾,顾即打,打即顾,发手便是。

古人云:心如火药,手如弹,灵机一动,鸟难逃。身似弓弦,手似箭,弦响鸟落显神奇。起手如闪电,电闪不及合眸。袭敌如迅雷,雷发不及掩耳。

左过右来,右过左来;手从心内发,落向前面落。

力从足上起,足起犹火作。上左须进右,上右须进左,发步时足根先著地,十趾要抓地,步要稳当,身要庄重,去时撤手,著人成拳。上下气要均停,出入以身为主宰;不贪,不歉,不即,不离。拳由心发,以身催手,一肢动百骸皆随;一屈统身皆屈;一伸统身皆伸;伸要伸得尽,屈要屈得紧。如卷炮卷得紧,崩得有力。

战斗篇云:不拘提打,按打、击打、冲打、膊打、肘打、胯打、腿打、头打、手打、高打、低打、顺打、横打、进步打、退涉打、截气打、借气打、以及上下百般打法,总要一气相贯。

出身先占巧地,是为战斗要诀。骨节要对,不对则无力,手把要灵,不灵则生变。发手要快,不快则迟误。打手要狠,不狠则不济。脚手要活,不活则担险。存心要精,不精则受愚。

发身要鹰扬猛勇,泼皮胆大,机智连环,勿畏惧迟疑;如关临白马,赵临长坂,神威凛凛,波开浪裂。静如山岳,动如雷发。

要诀云:人之来势,务要审察,足踢头前,拳打膊下,侧身进步,伏身起发。足来提膝,拳来肘发,顺来横击,横来捧压,左来右接,右来左迎,远便上手,近便用肘,远便足踢,近便加膝。

拳打上风,审顾地形,手要急,足要轻,察势如猫行。心要整,目要清,身手齐到始成功。手到身不到,击敌不得妙。手到身亦到,破敌如摧草。

战斗篇云:善击者,先看步位,后下手势。上打咽喉下打阴,左右两协并中心。前打一丈不为远,近打只在一寸间。

要诀云:操演时面前如有人,对敌时有人如无人。面前手来不见手,胸前肘来不见肘。手起足要落,足落手要起。心要占先,意要胜人,身要攻入,步要过人,头须仰起,胸须现起,腰须竖起,丹田须运起,自顶至足,一气相贯。

战斗篇云:胆战心寒者,必不能取胜。不能察形势者,必不能防人。

先动为师,后动为弟,能教一思进,莫教一思退。胆欲大而心欲小,运用之妙,存乎一心而已。一理运乎二气,行乎三节,现乎四梢,统乎五行。时时操演,朝朝运化,始而勉强,久而自然。拳术之道学,终於此而已矣。

上打咽喉下打阴 中间两肋并中心

下部两镰合两膝 脑後一掌要真魂

<<太极拳缠丝劲论>>

太极拳,缠法也。缠法如螺丝形运于肌肤之上,平时运动恒用此劲,故与人交手,自然此劲行乎肌肤之上,而不自知,非久于其道不能也。

其法有:进缠,退缠;左缠,右缠;里缠,外缠;顺缠,逆缠;大缠,小缠。而要莫非以中气行乎其间,即引即进,皆阴阳互为其根之理也。

何以为软手, 手软何能接物应事? 若以迹象视之,似乎不失于硬,故以为软手。若以神韵论之,交手之际,刚柔并用,适得其中,非久于其道者,不能澈其底蕴。手即权衡称物而知其轻重,打拳之道吾心中自有权衡,因他之进退缓急而以吾素练之精神,临之是无形之权衡也。以无形之权衡权有形之迹象,宜轻宜重而以两手斟酌,适得其当,斯为妙手。

其周身规矩:顶劲上领,裆劲下去(要撑圆,要合住);两肩松下,两肘沉下,两手合住,胸向前合;目勿旁视,以手在前者为的;顶不可倒塌,胸中沉心静气;两膝合住劲,腰劲下去;两足常用钩劲,须前后合住劲。外面之形,秀若处女,不可带张狂气,一片幽闲之神,尽是大雅风规;至于手中,其权衡皆本于心,物来顺应,自然合进退、缓急、轻重之宜,此太极之阴阳相停,无少偏倚,而为开合之妙用也。其为道岂浅鲜哉!

<<太极拳用武要言>> 原文著作之谜 原宝山

http://www.yiquanclub.com/bbs/Announce/Announce.asp?BoardID=23&ID=11041

太极拳传奇人物蒋发

http://baike.baidu.com/view/1253011.htm

太极拳各门派拳术特色

陈式新架套路也有两种,一种是陈有本(陈家沟拳师)编创的,顺序与老架同,架式较老架小,转圈也较老架小,去掉了原有的某些较难的动作,陈家沟村人称之为“小圈拳”,把老架称为“大圈拳”。这种拳后来又传至陈鑫,他著有《陈氏太极拳图说》,阐发陈氏历代积累的练拳经验。新架另一种套路是由陈有本的弟子陈青萍创编的,特点是小巧紧凑,动作缓慢,练会后逐渐加圈,以至极为复杂。因为是在河南温县赵堡镇首先传开的,故人们称为“赵堡架”。陈式太极拳是古老的拳种,其他多数流派的太极拳(如杨式、吴式、武式、孙式)都是在陈式太极拳的基础上发展起来的。

(1) 陈氏太极: 讲究缠丝劲,发力抖弹,是最古老的太极拳,

后来的各派太极拳都是在陈氏基础上发展起来的。

(2) 孙氏太极拳: 孙禄堂所创,孙禄堂精通三大内家拳,后来融会贯通,

创出孙氏太极拳,特点是步法灵活。

(3) 吴式太极拳: 手法比较轻灵,当代太极拳宗师吴图南就是吴氏传人。

(4) 赵堡太极拳: 很古老的拳种,流传于武当,擒拿手法特别独到。

(5) 和氏太极拳: 是在赵堡太极拳的基础上由和兆元创出,

结合了很多军队中的实战因素。

(6) 杨氏太极拳: 创始人大名鼎鼎,是杨露禅,他先学习陈氏太极拳,然后自我揣摩,

独树一帜。(杨氏太极拳比较舒展大方,是现在流传很广的拳术)

扬式太极拳创始人 扬露禅

太极拳的起源和流派

( 社会各界评论 )

一. 太极拳流源之说别论

(1) http://www.360doc.com/content/09/0228/18/108745_2671094.shtml

(2) http://www.360doc.com/content/09/0228/18/108745_2671141.shtml

(3) http://www.sanshou.net/php/news/news_xiang.php?inid=1115090075

二. 陈王廷与蒋发画像的启示

(1) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4be209d7010007e7.html

(2) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4be209d7010007e8.html

(3) http://blog.sina.com.cn/s/blog_4be209d7010007e9.html

三. 各门派太极拳流源之说

陈氏太极 --- 河南省焦作市温县赵堡镇陈家沟世传太极拳,其门人坚持太极拳始创于,

陈家沟明末清初的先辈陈奏廷(陈王廷)。

杨氏太极 --- 清朝杨露蝉所创,杨露蝉虽师从于陈家沟的陈长兴,但杨氏门人至今

仍历尊师训,奉(张三丰)为祖师。

赵堡太极 --- 河南省焦作市温县赵堡镇一带的太极流派,历尊(张三丰)为祖师。

武氏太极 --- 清朝武禹襄所创,源自赵堡太极,师从赵堡镇陈清平,武氏门人历尊

(张三丰)为祖师。

孙氏太极 --- 孙禄堂于民国时期所创,源自赵堡太极,师从郝为真,

尊(张三丰)为祖师。

吴氏太极 --- 清末吴鉴泉所创,源自杨氏太极,以杨禄禅为宗师,

奉(张三丰)为祖师。

程氏太极 --- 称程灵洗所传,师从南北朝韩拱月。

金陵太极功 --- 门人称金陵太极功始于南北朝盛于唐宋。

自然门杜心武的弟子万籁声,称“原式太极拳”。

后变为“张三丰原式太极拳”,可能用以明确太极拳的流源。

北京白云观安声远道长传承的是“原始太极拳”。

道士吴鑫泉传承的是武当道家太极拳。

上例各门派,均未言太极拳始于陈家沟。太极拳流派众多,不能尽陈。除今天陈家沟人坚持太极拳始创于陈家沟先辈以外,其余太极流派多尊张三丰为祖师,个别流派的祖师还要早于张三丰。

据说民国时期以前,太极界内大家都奉张三丰为祖师,并未有什么争议。然而,约上世纪三十年代,国术盛行之时,有一个叫唐豪的人做了一些有关太极拳“考证”的工作,并下结论:太极拳法源于陈家沟。从此,关于太极拳流源的争论便开始了,至今仍在继续,网上随便一搜就可搜出许多有关于此的内容。与唐豪同时代的太极源流研究者徐震先生,对唐豪的这个工作评价甚低,认为唐豪“对太极拳本生的技术方面,实未下过功夫,对这方面的体会是很浅的, 这可能由于他以前操持律师职业养成了习惯,只求取胜,不虚心地研究相反方面的理由与证据”。

解放后又有顾留馨继承唐豪的观点,继续论证太极拳发源于陈家沟,而否定太极拳起源于张三丰的说法,但反对者也越来越多。直到2007年,中国民间文艺家协会作出“决定”,命名河南省温县为“中国太极拳发源地”,并将在此建立“中国太极拳文化研究基地”。这个“决定”实际上是支持了陈家沟太极发源说,虽然赵堡派太极拳也在温县流传,但赵堡太极是承认张三丰和山西人王宗岳为先师的。 据说国家体育总局也支持这一“决定”,可是争论却没有因为这个“决定”而终止。

河南温县陈家沟 太极拳祖祠堂

太极拳谱集

《 十三势释名 》李仲所记

长拳者如长江大海滔滔不绝。十三势者掤捋挤按采挒肘靠,此八卦也。进步、退步、左顾、右盼、中定,此五行也。合而言之,十三势也。掤捋挤按,即坎离震兑,四正方也;采挒肘靠,即乾坤艮巽,四斜角也;进退顾盼定.即金木水火土也。

《 十三势行功歌 》王宗岳

十三总势莫轻视 命意源头在腰隙 变换虚实须留意 气遍身躯不少滞

静中触动动犹静 因故变化视神奇 势势存心揆力意 得来不觉费工夫

刻刻留心在腰间 腹内松静气腾然 尾闾中正神贯顶 满身轻利项头悬

仔细留心向推求 屈伸开合听自由 入门引路须口授 功夫无息法自修

若言体用何为准 意气君来骨肉臣 祥推用意终何在 益寿延年不老春

歌兮歌兮百卅字 字字真切义无遗 若不向此推求去 枉费功夫贻叹息

注:此歌诀与张三丰六首太极拳经为一体(列第六首)

<< 打手歌 >> 李鹤林抄本记

搠捋挤按须认真,上下相随人难进。任他聚力来打我,牵动四两拨千斤。

引进落空合即出,粘连沾随不丢顶。形观耄耋能御众,刚柔快慢自有为。

彼不动,己不动,彼微动,己先动。劲似松非松,将展未展,劲断意不断。

《 十三势论 》李春茂所记

一举动周身俱要轻灵,尤须贯串;气宜鼓荡,神宜内敛,无使有缺陷处,无使有高低处,无使有断续处;其根在脚,发于腿,主宰于腰,形于手指,由脚而腰,总须完整一气,向前退后乃得机得势;有不得势处,身便散乱,其病必于腰腿求之;上下前后左右皆然,凡此皆是意,不在外面。有上即有下,有左即有右,如意要向上即寓下意,譬若将物掀起而加以挫之之意,其根自断,损坏之速乃无疑;虚实宜分清楚,一处自有一处虚实,处处总此一虚实,周身节节贯串,无令丝毫间断耳。”

《 太极拳论 》王宗岳

太极者。无极而生。动静之机。阴阳之母也。动之则分。静之则合。无过不及。随曲就伸。人刚我柔谓之走。我顺人背谓之黏。动急则急应。动缓则缓随。随变化万端。而理为一贯。由着熟而渐悟懂劲。由懂劲而阶及神明。然非用力之久。不能豁然贯通焉。

虚领顶劲。气沉丹田。不偏不倚。忽隐忽现。左重则左虚。右重则右杳。仰之则弥高。俯之则弥深。进之则愈长。退之则愈促。一羽不能加。蝇虫不能落。人不知我。我独知人。英雄所向无敌。盖皆由此而及也。

斯技旁门甚多。虽势有区别。概不外乎壮欺弱。慢让快耳。有力打无力。手慢让手慢。是皆先天自然之能。非关学力而有为也。察四两拨千斤之句。显非力胜。观耄耋能御众之形。快何能为。

立如平准。活似车轮。偏沉则随。双重则滞。每见数年纯功。不能运化者。率自为人所制。双重之病未语耳。欲避此病,须知阴阳。粘即是走,走即是粘。阳不离阴。阴不离阳,阴阳相济。方为懂劲。懂劲后。愈练愈精。默识揣摩。渐至随心所欲。本是舍己从人。多误舍近求远。所谓差之毫厘。谬以千里。学者不可不详辩焉。是为论。

太極拳論解 顧留馨 http://www.csghs.tp.edu.tw/~chic/page_m/n3-3-c7.html

太极拳祖师 —— 张三丰

( 社会各界评论 )

链接进入【1】 http://wdtj.windmath.com/?a=view&p=23&r=129

链接进入【2】 http://wdtj.windmath.com/?a=view&p=23&r=130

链接进入【3】 http://wdtj.windmath.com/?a=view&p=23&r=131

链接进入【4】 http://wdtj.windmath.com/?a=view&p=23&r=132

链接进入【5】 http://wdtj.windmath.com/?a=view&p=23&r=133

爱华网

爱华网