僧格林沁王府

僧格林沁王府位于南锣鼓巷南炒豆胡同,原名科尔沁郡王府,又名博王府,是东城区的文物保护单位。

僧王府

僧格林沁王府起初修建时府门在炒豆胡同,占地面积几乎是炒豆胡同整条街,规模非常宏达,僧格林沁在咸丰皇帝时因为剿贼有功,死后谥号“忠”,是王伯彦衲为其所修建,并不是公主的府邸。僧格尔沁因承袭郡王,且战功赫赫、食双俸,所以起初僧王府仅是一座一般的郡王府,规模远不能与世袭罔替的亲王府相比,道光年间僧格林沁认买房屋117间,并对原房屋及新购买房屋进行了改建,与西部原府邸合成一起,构成了东中西整体的四进院组成的王府,以符合亲王府制,王府的正殿仍在正院。

僧格林沁死后,这座王府由子孙继承,其曾孙在清廷退位后,又任民国国会议员,后家道中落,王府东部除了一小部分自留外其余卖给了西北军,西部成为了后来的温泉中学,昔日显赫的王府四分五裂,1954年原僧王府大部分院落又被煤炭部买下作为宿舍,到现在王府原貌已经看不出,但大约的规模还是能估算出来的。原王府正门外门旁有上马石装饰,分门别院都有抄手游廊想通,内还配备枪架子,院内还有亭台水榭等琳琅布置。2012年僧格林沁王府的复建工程启动,在发掘工作结束后,复健工程的重建面积约4万平米,使王府的原貌得以修复,整个工期计划4年完成。

僧格林沁之死

1865年5月18日,满清世袭郡王爵僧格林沁被捻军设计,在高楼寨陷入重围,五月十八日夜,曾格林沁冒死突围,在吴家店被捻军诛杀,终年55岁,令朝野上下一片震惊,此次事件便是著名的曾格林沁之死事件。

咸丰帝画像

在满清顺治期间曾有八旗和绿营军事制度,八旗主力是满清的优势也是最后的铁拳,但在嘉庆之后,虽然国家军事体系没有太大变化但呈现非常明显的衰落。僧格林沁之死前期天平天国兴起,随之而来的捻军也异军突起,咸丰皇帝大力号召民间组织团练,这也是促使后来湘军兴起并成为满清武装主力的主要原因,1953年太平天国定都后进行了北伐,捻军随即在北方传播开,在这期间僧格林沁掌握了对付捻军的武装主力八旗,随后全歼太平天国北伐军,大败捻军,但捻军是流窜方式作战,僧格林沁渐渐在消耗战中轻敌,终于在率领不多兵力的情况下被捻军设计而被诛杀,一代名将战死马下。

僧格林沁之死令八旗失去了主帅,战斗力也大不如前,湘军成为了满清武装力量的主力,满清势力大减,汉人控制满清军事的结局已经注定,也为满清最终垮台埋下伏笔。由这可见150年前这场规模不大的战斗,导致的历史结果十分严重,太平天国被打败之际,捻军的覆灭已经是定局,但如果僧格林沁活着,八旗仍是满清的武装主力,而后的历史便没人能猜测得到了。

僧格林沁后代

僧格林沁后代中第一代是他的儿子伯彦讷谟,但自从僧格林沁死后,僧王府里的王爷就少有作为,大多时间都以养花鸟虫草消遣时间。

僧王府旧照

僧格林沁后代中的第二代是僧格林沁的孙子那尔苏,在僧格林沁丧期已满的同治五年,清朝皇室就将同治帝皇叔年仅6岁的女儿指嫁给了尚且年幼的那尔苏,这也是赐予为维护清朝统治捐躯的亲王及其后裔的特殊奖励,虽然此女在被指婚后的一个月去世,但还是为僧王家族后来的子孙留下了一些便利,一直到宣统帝退位,整个家族并没有覆灭,依然在朝廷中占有重要的位置。

僧格林沁后代里比较有建树的是阿穆尔灵圭,他是伯彦讷谟的孙子,1891年承袭亲王,清朝时便担任要职,到新政时期更是兴办新式学堂,并创办了以“振兴蒙古”为目的的蒙古实业公司,但因武昌起义整个国家时局动荡,资金严重亏空,实业公司遭破产宣告停业。到清帝退位后,又担任过民国的国会议员,后家道逐渐衰落。阿穆尔灵圭死后,子孙承袭的僧王府也被控告继而被分割的七零八落。僧格林沁后代中有因犯事被发配到法库守墓的白氏家族,两百年来十多代人一直继承祖业坚持守墓,二十世纪九十年代僧格林沁碑曾遭天灾,驮碑的大龟及墓碑全部断成了两截,幸好当时的法库县长文物保护意识极强,坚持一定要修复还原,这才使代代守卫的僧格林沁碑得以保存下来。

僧格林沁墓

同治四年僧格林沁被捻军设计在高楼寨被诛杀,终年55岁。清政府为僧格林沁以亲王宏大规格举行了葬礼,赐谥号“忠”,并绘像紫光阁。

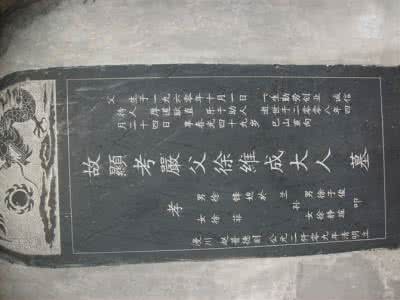

僧格林沁墓

公元1865年7月,一队扶柩北归的清军从北京城出发,最终目的地是科尔沁左翼世袭旗陵,殓载的就是晚清名将军功卓著的僧格林沁。僧格林沁墓选在一个山水环绕的吉祥地,就在科尔沁草原上名叫巴虎山的地方,山脚下三丈多高的碑楼耸立,楼里面铺着青石地,内中端坐一硕大赑屃,头颈高高昂起,眼睛外瞪嘴巴张开,似乎有向前匍匐之势,身上驮的就是同治帝亲笔题的青石盘龙碑,碑高大约一丈七尺,碑首刻着圣旨二字,碑文也是由同治帝亲笔书写,满文和汉文两种文字辅成,全文共有310字,主要记录了僧格林沁的生平和战事。

如今僧格林沁墓所在的地方,已经不复当时的辉煌,只遗留下一块圣旨碑,在巴虎山的半山腰上,两只石狮子脚已经歪跛在一侧,狮子的前腿也被砸裂,陵园也成了一片玉米地。不仅僧格林沁墓被毁,就连与之相距不远的他的儿子和孙子陵墓全都被毁。后来文物保护意识非常强烈的白先生,不断动用人力物力将散落在山上的僧格林沁墓的石狮子修复,并一批批搬下山,重新安置在山下的碑亭前。僧王祖孙3代,生前享尽荣华,死后却寸骨无存,实在令人叹息。

爱华网

爱华网