第25卷第6期2002年11月解放军外国语学院学报

JournalofPLAUniversityofForeignLanguages

Vol.25No.6Nov.2002

“强环境”与“弱环境”:中美文化差异及冲突

尤泽顺

(南京大学国际关系研究院,江苏南京210093)

摘

要:本文试图运用霍尔的“强环境”文化和“弱环境”文化模式探索中美跨文化交际中的行为差异及其文化冲突。

中美跨文化交际中出现的两个重要差异是不同会话策略及汉语文章的“读者责任型”和英语文章的“作者责任型”。导致中美两国形成不同环境文化的原因是两国哲学思维、语言、教育和经济发展水平的差异。霍尔的模式可以较好地解释中美交际中的文化冲突,然而中国“强环境”文化与美国“弱环境”文化的区别是相对的,不是绝对的,我们完全能够克服交际中的跨文化冲突,关键是交际各方都应该增强自己的跨文化意识,做多元文化人,同时在对待文化差异时要采取正确态度,避免“民族中心主义”。

关键词:“强环境”文化;“弱环境”文化;文化差异中图分类号:~0-05

文献标识码:A

文章编号:1002-722X(2002)06-0104-06

High-contextandLow-context:Differencesandconflictsbetweenthechineseandamericancultures

YOUZe-shun

(SchoolofinternationalStudies,NanjingUniversity,Nanjing,JiangsuProv.,210093,China)

,abstract:Adopting~allfsculturalmodelof“~igh-contextandLoW-context”thispaperexaminesthebehavioraldifferencesandculturalconflictsbetWeentheChineseandAmericanpeoples.AcaseinpointisthedisparitiesshoWninconversationstrategiesand

Writingstyles.Forexample,theChineseprefer“readerresponsibility”typeofWriting,WhiletheAmericansinclinetoWards“Writerresponsibility”type.Factorsthatcontributetothedifferencesincludephilosophy,language,educationandlevelsofeconomicdevel-opment.~oWever,itshouldbenotedthatthedifferencesarerelativeandthatbyincreasinginterculturalaWarenessandavoiding“,ethnocentrism”Wecanbridgethegapandsolvetheconflicts.

“~“LoWKeywords:igh-context”culture;-context”culture;interculturaldifferencesandconflicts

一、引言

自从美国文化人类学家霍尔(~all)提出了

(四)如何减少跨文化冲突?

二、中国“强环境”文化和美国“弱环境”文霍尔在《超越文化》一书中说:“强环境交流

“强环境”和“弱环境”(~igh-andLoW-context)化

这个概念以后,许多学者纷纷采用此模式分析不同

(Gudykunst,1983,1984;Kim,1996;Youself,1982;~e,1988;林大津,1996;吴爱珍,1998)本文试图参照前人

文化的差异,探讨如何尽量减少文化冲突。突出按预定程序传输的信息,这样的信息储存在受

信者身上和背景之中;传达的信息中只包含极少量信息。弱环境交流则与之相反:大多数的信息必须包含在传达的信息之中,以弥补环境中失却的信息

的研究成果,运用此模式探索中美跨文化交际中的

行为差异及其文化冲突,其中主要解决几个问题:(包括人体内和人体外的信息)”。(韩海深译,1990:(一)中国“强环境”文化和美国“弱环境”文化121)这一结论是通过分析交际中的意义、环境和语的主要差异是什么?(二)中美跨文化冲突出现在码之间的关系得出的。霍尔曾画了一个图(见图1)何时何地?(三)中美为何形成不同的环境文化?说明这种关系,但本文认为图2似乎更能表达他的

收稿日期:2002-06-13作者简介:尤泽顺(,男,福建南安人,福建师范大学外国语学院讲师,南京大学国际关系研究院博士生,主1975-)要研究国际交往与跨文化交际以及英语教学等。

第6期

尤泽顺“强环境”与“弱环境”

:中美文化差异及冲突

・105・

文森(Glenn,Witmegerandstevenson,1997)提出的三

这一关系,霍尔把世界各国的文化分为“强环境”种解决冲突的模式很有说服力:事实—归纳式意思,其中意义是常数,环境和语码是变量。根据文化和“弱环境”文化。(Hall,1976:85-103)

(、公理—演绎式(axiomatic-de-factual-inductive)

霍尔所说的“按预定程序传输的信息”,实际上是指各种不成文的规范、价值观、仪式、非言语行为及背景。在强环境交流中,交流各方通常不直接说明自己的想法,而是借助这些信息来表达,语言中包含的实际意义较少。相比之下,弱环境交流主要依靠逻辑、推理、思维和语言表达,是一种直

接的、外在的言语交流。古德肯斯特(Gudykunst,)在后来的研究中进一步把世界上的12种文化按由弱到强的顺序进行排列,中国文化和美国文化分别属于强环境文化和弱环境文化。

不同文化具有不同的特征,其中一个方面是各个文化中的人际冲突本身具有不同的特点,关于这方面的研究,图米(Ting-Toomy,1985:75-82)认为可集中在四个方面:

一是冲突出现的原因。奥斯兰(Oslen,1978)认为,冲突产生是由于工具性原因(instrumentalrea-)或情感性原因(expressivereason),情感冲突的出现是由于想消除感情对立而产生的紧张情绪,而工具性冲突的出现是由于目的或目标不一致。图米认为:“强环境文化的成员倾向于把冲突看成具有情感性,而弱环境文化的成员则倾向于把它看做

具有工具性。”二是冲突产生的条件。图米认为,在强环境文化中,当群体违背了对行为的期望时,冲突就会产生;在弱环境中,当个人违背了对有关行为的期望时,冲突就易于产生。三是交际双方对冲突的态度。图米认为,在强环境文化中,人们对冲突倾向于采取非对抗、间接迂回的态度。在弱环境文化中,人们更可能采取直接对抗的态度。四是个人用以解决冲突的方式。格伦、威特米格和史蒂

ductive)和情感—直觉式(affective-inductive)。事实—归纳式是指先列出主要事实,再归纳得出结论;公理—演绎式是根据一般原理对具体情景进行演绎推理;情感—直觉式通常是根据感情或情感信息得出结论。图米认为,在强环境文化中,人们倾向于采用情感—直觉式;在弱环境文化中,人们倾向于使用事实—归纳式和公理—演绎式。

图米的对比研究能使我们更好地理解不同环境文化人际冲突的不同特征,同时也为我们进一步理解不同文化间的冲突创造了条件。

三、中美跨文化冲突简析

对于中美不同环境文化的冲突,本文将主要分析这两种文化中的会话策略及汉语文章的“读者责

任型”和英语文章的“作者责任型”。

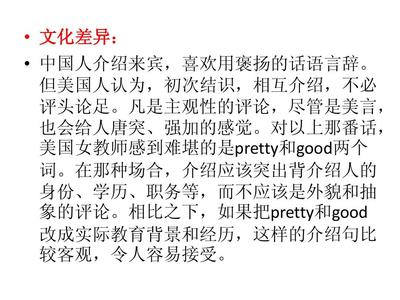

(一)会话策略

研究表明,会话是一种协作行为,这种协作行为看起来相当复杂,然而交流各方通常能够自动协调起来,条件是他们必须采用相似的会话机制。但中国人和美国人往往运用不同的策略。

首先,中国人喜欢“层层铺垫”。基辛格

Yong,1994:1)曾经描述他与毛泽东的谈话时指出中国人谈话“拐弯抹角”,通常先“铺垫”,然后切入主题。也就是说中国人一般不先提出自己的看法,“只有先用一大堆相关的细节进行详细解释后才提出自己的要求”。(Yong,1982:80)事实上,中国人认为大量的背景知识可提供一个视角或方向,引导听者理解说话人所说的不仅是合理的,而且是必要的。层层铺垫保证听者完全理解整个事件,使自己的观点不至于伤别人的面子或丢自己的面子。此外,直觉在中国人的人际交往中具有重要作用,够言传”。(Kim,1985:405)特别是对于那些容易使人丢面子的观点和判断,他们只稍做暗示而不公开声明。一位华人经理曾经说过:“在中国人眼里,

没有说出来的经常比说出来的更重要———他们就是故意稍做暗示而不明说———以此来考验你。这被认为是领导和管理的最高艺术。”(转引自Yong,1994:

161)听者则须根据直觉摒弃表面意思,理解言外之意。中国人谈话的另一显著特点是不下定论。一位日本观察家说中国人会从各个角度讨论一个问题,但最终并不要求下定论。(shiraishi,1965:88)中国人认为多方面讨论问题表明可以多方面、多层次理

1984(son“中国人认为内心的感觉可以意会,不需要也不能

・106・

解放军外国语学院学报

2002年

上促进了“读者责任型”文章的盛行。马特兰

为中心,同时说明他有广博而精深的知识,能把某(Matalene,1985:792)曾提出“任何一个有学问的个局部观点与整体结合起来。不下定论则避免伤别(中国)人都认为作者经常使用这些表达法不仅使解这个问题。多视角讨论还表明说话者不是以自我人的面子。因为如果得出的结论刚好跟别人的观点相反,那就可能被看做是对别人的人身攻击。

美国人认为“正确”的会话方式应是先阐明论点,引导听者沿着谈话的总体方向前进。“在英语会话中,应该先提出观点,然后解释,或者先提出

他的意思容易理解,同时也说明他的教育程度很高,他的古典文学知识渊博。”作者通常期待读者与他具有相同的教育背景,应能读懂他的文章。

相反,英语作者在使读者理解文章内容方面得承担大部分的责任。卡普兰(Kaplan,1986)曾说,

观点,再提供相关的背景知识。”(转引自Yong,与汉语作者相比,英语作者认为自己对读者负有更:34)因而他们在理解中国人的谈话时无法将主

题和论证细节区分开来,也不知道重要观点是如何得到强调的。同时,美国人认为内在的感觉是不能“观点必须充分明确提出来并进行逻辑论证;……要用

明晰、肯定的词语进一步分清自己与别人的界限”,Yong,1984:48)因而美国人相信必须表达自己的

观点。美国人在谈话中还非常注重“逻辑论证”,通过归纳或演绎得出结论。如果不下定论,讨论就没有力度。

双方不同的会话策略常常导致两国人在交流过程中互相误解。美国人认为中国人的层层铺垫是口罗嗦重复、拐弯抹角;其暗示和不言自明是不够清晰;而不下定论是模棱两可。而中国人则认为美国

人“开门见山”是过于唐突;观点明确是粗鲁、伤面子;下定论则是“咄咄逼人”。这种误解使双方交流难以顺利进行,甚至引发交际冲突。

(二)“作者责任型”和“读者责任型”

作者责任型和读者责任型是海因兹(Hinds,)提出来的观点,指写作中作者和读者各应负

多少责任及作者写作时对读者与作者共有知识的估计。他认为日语属于“读者责任型”,英语属于,而汉语正处于“读者责任型”向

Kaplan,Mohan,1986:571)也曾提出过类似的观点。他们的研究表明:相对而言,汉语是读者责任型,即理解汉语文章时更依赖于读者本身的能力,作者在解释文章思想方面责任较少,而英语文章则相反。

在汉语文章中,“作者期望读者利用个人的想像力和聪明才智挖掘文章的思想……读者也应能通

过作者巧妙添加的具体意象来理解文章”。(Yong,:99)读者与作者应相互协作,在创造文章的意义方面形成共鸣,这实际上是中国人强调“言外之意”和“言犹未尽”的结果。此外,汉语中还使用大量的典故、成语及其他固定词组,这在很大程度

大的责任。从一开始,作者就有责任说明论点,在文章中应使用足够的词汇和篇章连接词,使读者能跟上他的思路,最后他还必须重复论点,概括重点,得出结论。(Mohan,1986:569)卡普兰的话说明,一般情况下,作者必须把一切要表达的东西清

楚明确地说出来,使读者能轻而易举地理解。此

外,美国人信奉“原创的语言”和“风格上的创新”,认为应使用自己的语言,尽量避免用别人一些固定的表达法,作者也常进行创新,如“Onemileadaykeepsadoctoraway”就是“Anappleaykeepsadoctoraway”的创新。

由于文化差异,美国读者常常觉得中国作者不负责任,汉语文章前后不连贯,内容模糊不清,且

。中国读者则认为英语作者咄咄逼人,英语文章古板、乏味,缺乏想像力。笔者认为,上述中美两国人在实际的言语交流和书面交流过程中出现的文化冲突是中国强环境文

化和美国弱环境文化不同特征的具体体现,但这并

不意味着冲突是无法解决的,恰恰相反,许多冲突是完全可以避免的。下面让我们分析一下两种不同环境文化及其文化冲突出现的主要原因。

四、中美不同环境文化形成的主要原因

本文认为中美两国形成不同环境文化的最主要的原因是哲学、语言、教育方式和经济发展水平的不同。从哲学方面来说,古代中国认为宇宙在两个对立面之间无穷无尽地运转,不同的个体互相转换、互相联系。这种思想对社会的影响是:个人是群体中的个人,隐含在互相依赖的社会关系网之中,每个人的身份都是由这张网发展而来的;个人的成功

和荣誉属于整个群体,群体中其他人的成就和幸福

也被看做是个人的一部分,也就是说中国人奉行的是一种集体主义。这种特殊的关系使中国人把“和谐”当做思考问题和言行举止的重要标准,为了保持和谐,他们竭力克制以直接的方式来表达自己的

1994“意会”的,只能“言传”和讨论。在谈话中,((包括名作家)的语言和风格。即使有时需要使用da“华丽不实,充满陈词滥调”

1986“作者责任型”“作者责任型”转变的过渡阶段。美国学者卡普兰(1994

第6期

尤泽顺“强环境”与“弱环境”:中美文化差异及冲突

・107・

观点而是使用巧妙的暗示,以避免群体的其他成员丢面子,因此在交流中,他们得依靠环境信息和按程序预先设定的信息来表达和理解交流的重点。而

88)结果中国儿童就养成一种“合作”心理,学校

教育在很大程度上加剧了这一趋势,中国现行的教材和教育方式都致力于培养儿童的群体意识,同时

美国人深受古希腊哲学的影响,古希腊哲学认为每“填鸭式”教学使学生成为消极被动的接受者和熟

个人都有意志自由和平等思考的权利,每一社会成练的模仿者,他们不善于表达和自由思考,但在交员都有权发言。(Moore,1967)因而美国人在个体和群体的关系上认为:每个人都应有自己独特的身份。每个人都有权选择自己在社会中的角色,如果他愿意,甚至可以跟群体割裂开来,至少在理论上流过程中善于利用环境信息和共有知识来编码和解码。美国儿童在成长过程中相对独立,父母从小就鼓励他们自己动手、做决定和选择生活方式,用个人的角度来观察世界。弗朗西斯・苏指出“尽管儿是这样的,因此个体的义务是做自己认为在道义上是正确的事。此外,美国人还鼓励自我表达,“群体交流的特征是实在而公开地表达自己的意愿和反对意见”。(Cathcartetal,1985:194)也就是说美国人崇尚个体主义和自我表达。

从语言方面来说,汉语和英语属于不同的语言家族,对中美不同环境文化的形成具有重要影响的

主要有两点:汉语的意合和英语的形合(王力,;Gernet,1985;Liu,1997)以及汉语说明文的螺

旋形结构和英语说明文的直线形结构。(Kaplan,;胡曙中,1994)汉语主要依靠上下文的意思,

而不是依靠连接词来连接,文章比较松散灵活,这使听者或读者有更大的想像空间,同时又使文章容易产生歧义,因而听者必须依赖语境线索才能确定其确切意义。英语文章主要依靠连接词来连接,文章通常明了、准确,因而读者或听者主要依赖外在的语言信号来获取意义。与此同时,汉语文章是一种螺旋式的结构,“文章的开头通常对具体事件进行描述,紧接着回顾历史上不幸的经验或教训,然后解释目前已得到改进的现状,最后以道德的劝戒结尾”。(Matalene,1985:800)英语段落的开头通常对主题进行综述,然后用一系列的具体论据来论证主题,尽管有时会稍微岔开话题,但从总体上来说是不会离题的,段落里的句子对于主题都是有用的。(Kaplan,1966:10)因此,中国人在交流时总是先提供一些背景知识,帮助对方理解主题。而美国人经常直接切入主题,提出自己的看法。

在教育方面,中国人长期以来主要以儒家思想为指导,要求学生“谦虚、克制、和谐”,美国人则沿用亚里士多德的哲学思想,注重发展“个性、创造力和坦率”。中国的父母从小就教育儿童要注意处理与别人的关系,避免因过分表现自己而伤害别人,对此弗朗西斯・苏曾这样论述“中国儿童学会用社会关系网的角度来看世界,他们不仅要听从父母,而且在选择更广的社会关系及做自己喜欢做

的事方面几乎没有什么余地”。(Francis~su,1981:童没有机会选择自己的父母,但他可以选择更爱其中的一方;把这种基本关系向外扩展,美国人与其他人的关系完全取决于个人的喜好。”(Francis~su,1981:88)儿童一进学校,教师就竭力鼓励他们的个性发展,培养他们进行自我表达的能力。因此,美国儿童不仅不受群体的约束,而且还自信能够超越群体,按自己的方式行事。由此可见,中国的教育

方法培养了儿童的集体主义观念,并使强环境文化在中国得以盛行;美国的教育方法则鼓励儿童的个性发展,从而使弱环境文化在美国蓬勃发展。

从社会经济发展水平来看,中国基本上属于农业国,而美国则已进入后工业化社会。在农业社会里,由于土地是社会生产的最重要因素,人们必须一辈子呆在有耕地的地方,不能到处流动,长期住在同一地区的人们彼此熟识,享有大量的共有知识和信息,这些知识和信息形成一种辅助环境。尽管很多信息并没有包含在明码信息中,交流者也能利用辅助环境进行编码和解码,(林大津,1996:274)于是这一地区就形成了强环境交流。当这一现象进一步普及后,一个国家甚至世界的某一部分就形成了强环境交流模式,中国就是其中一例。与此相反,在工业化社会里,人们长期承受强大的竞争压力,不得不四处奔波,随时准备搬迁,与邻里、亲戚和朋友之间的关系十分松散;同时,在新城市里,会遇到许多陌生的面孔,他们之间的共有知识十分有限,每一件事都必须用语言解释清楚,于是就形成了弱环境交流。美国就是一个典型。

综上所述,哲学思维的差异可能是中国强环境文化和美国弱环境文化形成的最终原因,而不同的语言、教育和经济发展状况则加剧了这种差异。上

述四种因素并非各自单独起作用,而是相互交织、相互作用,最后导致两国不同环境文化的形成。

五、提高跨文化意识

做多元文化人

尽管中国强环境文化和美国弱环境文化导致了一系列跨文化冲突,但是文化的差异是相对的不是

绝对的,正如吴爱珍所说,“尽管各种文化不同,

19841966

・108・

解放军外国语学院学报

2002年

但只是度上的区别,而不是性质上的差别,强环境[1]胡曙中.英汉修辞比较研究[M].上海:上海外语教育文化和弱环境文化是衡量各种文化的一种模式,所有文化都有这两种文化形式的特点,只是程度不同罢了。一种倾向可能在一定文化中占支配地位,但同时也有另一种倾向的成分,各种文化都必须有这两种倾向才能存在。”(1998:78)中国人在交际中喜欢用间接、暗示和非语言手段等并不是说他们从来

出版社,1994.

[2]霍尔,E・T.超越文化[M].韩海深译.重庆:重庆出

版社,1990.[3]林大津.国外英汉对比修辞研究及其启示[J].外语教学与研究,(:1994,3)14-19.[4]林大津.跨文化交际:与英美人交往指南[M].福州:福建人民出版社,1996.

就不用。如中国人可以直接询问别人的工资、年龄[]王力中国语法理论(《王力文集》)5.I.[M].济南:山

等。同样,美国人注重言语表达并不意味着他们就东教育出版社,1984.不用非语言手段和环境信息。林大津曾讲过一件事:他的一位美国朋友有一次叫他猜“TheGuickrownFoxJumpsOverALazyDog”的意思。这个句子本是打字员打字前用来灵活手指和熟悉键盘

的,美国朋友在此的真正意图则是委婉地告诉他写信时用打字机,不要手写。(1996:278)

由于文化差异是相对的,交流才得以进行,并进而导致各种文化的趋同。在全球化的背景下,这种趋势更加明显。中美两国文化正互相吸收,其共性不断增加。中国现在正朝着低(弱)环境文化方向快速前进,(林大津;1996:277)汉语现在也处在

向“作者责任型”转变的过程之中。(Mohan,1996:

)美国似乎也吸收了强环境文化的许多特点。如美国学者利奥・巴斯卡利(LeoBuscaglia)曾指出:考虑,从而不直言不讳的人应受到钦佩。”(吴爱珍;

:79)

然而文化趋同并不足以完全消除文化差异和冲突。减少文化冲突的一个重要途径就是增强跨文化意识,做多元文化人。要做到这一点首先必须超越

自己文化的遗产,进入别人的文化。(Harris&

Moran,

1979:55-68)也就是说要了解其他国家的文化。在没有条件直接到其他国家亲身体验当地文化的情况下,留意日常与外国人交往中、外国影视及文学作品中所包含的文化信息不失为增强跨文化意识的有效途径之一。此外,对待文化差异要持正确的态度,更确切地说要尽量避免“民族中心主义”

ethnocentrism)

,不要认为自己的文化肯定优于别人,更不要把自己的文化价值观强加于人。正如林大津(1997)所说,在跨文化交际中必须遵循两条原则:一是不能把自己的文化强加于人;二是让别人选择他们自己的生活方式。只有这样,来自不同文化的个人才能进行平等交流,避免不必要的文化冲突。参考文献:

6]吴爱珍.谈HC和LC文化———Hall文化模式评述[J].

外国语,1998,(4):77-80.

7]

Cathcart,Dolores&RobertCathcart,“JapaneseSocialEx-perienceandConceptofGroups”[A].inLarryA.Samovar&RichardE.Porter(ed),interculturalcom-munication:AReader[C].BelmontCalif:WadsworthPublishingCompany,1985.

8]Connor,U&R.B.kaplan(ed),Writingacrosslan-guages:Analysisofl2(text)[C].Reading,MA:Addi-son-WesleyPublishingCompany,1987.9]Gernet,JacCues.chinaandthechristianimPact:Acon-flictofcultures[M]

.TransbyJanet,Lloyd,CambridgeUniversityPress,1985.10]Gudykunst,W.B.UncertaintyReductionandPre-dictabilityofBehaviorinLow-andHigh-contextCultures:

AnExploratoryStudy[J].communicationGuarterly(31),1983.11]Gudykunst.communicatingzithstrangers:AnAP-Proachtointernationalcommunication[M].Addison-WesleyPublishingCompany,1984.12]Gudykunst,W.B.&Y.Y.kim(ed),communicat-

ingzithstrangers:AnAPProachtointerculturalcom-munication[C].NY:RandomHouse,1984.

13]Hall,E.T,Beyondculture[M].GardenCity,NY:

Doubleday&Company,1976.

14]Harris,PhilipR&RobertT.Moran.Understanding

CulturalDifferences[A].inLarryA,Samovar&Richard

E.Porter(ed),interculturalcommunication:AReader[C].Belmont,Calif;WadsworthPublishingCompany,

1979.15]HeDaokuan.NonverbalCommunications[A]

.inHuWenzhong(ed),interculturalcommunication———WhatitmeanstochineselearnersofEnglish[C].ShanghaiTranslationPublishingHouse,1988.

16]Hinds,J.Readervs.WriterResponsibility:ANewTy-pology[A]

.inU.Connor&R.B.kaplan(ed),Writ-ingacrosslanguages:Analysisofl2(text)[C].Read-ing,MA:Addison-Wesley,1987.

17]Hsu,Francis,L.k.Americansandchinese:Passages

[B[[[571[“直接表达并非都意味着老实,那些能周全为别人1998[[[[([[[

第6期

尤泽顺“强环境”与“弱环境”:中美文化差异及冲突

・109・

toDi erences[M].~onolulu,~awaii:UniversityPressof

~awaii,1981.[18]Kaplan,R.B.CulturalThoughtPatternsinInterculturalEducation[J].inLanguageLearning:AJournalo AP-,16(1-2)1966:1-20.PliedLinguistics,[19]Kaplan,R.B.ContrastiveRhetoricandSecondLan-guageLearning:NotestowardaTheoryofContrastive

,W.inPurves,A.C.(ed)ritingacrossRhetoric[A]

LanguagesandCultures:IssuesinContrastioeRhetoric[C].NewburyPark,Calif:Sage,1988:275-304.[20]Kim,YoungYun.InterculturalPersonhood:AnIntegra-tionofEasternandWesternPerspectives[A].inLarryA.

,Samovar&RichardE.Porter(ed)InterculturalCom-munication:AReader[C].Calif:WadsworthPublishingCompany,1985.[21]LinDajin.RevisitingCulturalRelativisminOurGlobal

Village,paperspresentedinthe2ndNationalConferenceon

Cross-culturalRhetoric[J].inTESOLGUARTERLY,

,20(3)1986:358-361.[26]Moore,CharlesA.(ed).TheChinese ind:Essentials

o ChinesePhilosoPhyandCulture[M].~onolulu,~awaii:East-WestcenterPress,1967.[27]Shiraishi,Bon.TheChineseWayofThinking[J].

,JaPanGuarterly,12(1)1970:87-92.[28]Ting-Toomey,S.TowardaTheoryofConflictandCul-ture[A].inWilliamB.Gudykunst,LeaP.Stewartand

,StellaTing-Toomey(ed)Communication,Cultureand

OrganizationalProcesses[C].NewburyPark,Calif:Sage,1985.[29]Ting-Toomey,S.ManagingInterculturalCommunication[A],.inLarryA,Samovar&RichardE.Porter(ed)

InterculturalCommunication:AReader[C].Belmont,Calif:WordsworthPublishingCompany,1994.[30]Young,L.W.L.CrosstalkandCultureinSino-Amer-icanCommunication[M].London:CambridgeUniversity

Cross-culturalCommunicationinBeijing,1997.

[22]Lusting,M.W.,K.,J.InterculturalComPetence:1994.Press,

InterPersonalCommunicationacrossCultures[M].~arp-[31]Young,L.W.L.InscrutabilityRevisited[A].inJohn

1996..Cam-erCollinsCollegePublishers,J.Gumperz,LanguageandSocialIdentity[C][23]Matalene,C.ContrastiveRhetoric:AnAmericanWriting

teacherinChina[J].inCollegeEnglish,47,1985:789-807.[24]Mohan,B.A.ResponsetoRicento...On~ypothesisin

Cross-CulturalRhetoricResearch[J].inTESOLGUAR-,TERLY,20(3)1986:569-573.[25]Mohan,B.A.ResponsetoGregg...OnEvidencefor

bridgeUniversityPress,1982.

[32]Yousef,F.S.,NorthAmericansintheMiddleEast:As-andWomanpectsoftheRolesofFriendliness,Religion,

[A],.inLarryA.Samovar&RichardE.Porter(ed)In-terculturalCommunication:AReader[C].Calif:WadsworthPublishingCompany,1982.

(责任编辑马为民)

(上接第94页)

[3]日夏耿之介.近代作家研究从书6・鸥外文学[C].日

本:日本图书中心,1990.[[Z]4]矶田光一等.新潮日本文学词典(增补).日本:新潮社,1991.[・高濑舟[M]5]森鸥外.山椒大夫.日本:新潮社,1981.[6]森鸥外.森鸥外集.现代日本文学全集7[C].日本:筑

摩书房,1953.[7]前田爱.日本文学新史・近代卷[M].日本:至文堂,

1986.

[8]高文汉.评森鸥外及其作品[J].日语学习与研究,

(1990,4).[9]王长新.日本文学史[M].吉林大学出版社,1990.

[(10]小田切进.日本名著[J].中央公论社,1995,7).[11]小泉浩一郎.涩江抽斋论[J].语言和文学,1966,

(:47)22-23.

(责任编辑刘芳亮)

"强环境"与"弱环境":中美文化差异及冲突

作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:

尤泽顺

南京大学国际关系研究院,江苏,南京,210093解放军外国语学院学报

JOURNAL OF PLA UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES2002,25(6)5次

参考文献(32条)

1.胡曙中 英汉修辞比较研究 19942.霍尔·E·T;韩海深 超越文化 1990

3.林大津 国外英汉对比修辞研究及其启示 1994(03)4.林大津 跨文化交际:与英美人交往指南 19965.王力 中国语法理论.王力文集 1984

6.吴爱珍 谈HC和LC文化—Hall文化模式评述 1998(04)

7.CathcartDolores;Robert Cathcart Japanese Social Experience and Concept of GroupsA 19858.ConnorU;R B Kaplan Writing across Languages: Analysis of L2 (text) 19879.GernetJacques China and the Christian Impact: A Conflict of Cultures 1985

10.GudykunstW B Uncertainty Reduction and Predictability of Behavior in Low- and High- contextCultures: An Exploratory Study 1983(31)

11.Gudykunst Communicating with Strangers: An Approach to International Communication 1984

12.GudykunstW B;Y Y Kim Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication 198413.HallE T Beyond Culture 1976

14.HarrisPhilip R;Robert T Moran Understanding Cultural Differences 197915.He Daokuan Nonverbal Communications 1988

16.HindsJ Reader vs Writer Responsibility: A New Typology 198717.HsuFrancis;L K Americans;Chinese Passages to Differences 1981

18.KaplanR B Cultural Thought Patterns in Intercultural Education 1966(1-2)

19.KaplanR B Contrastive Rhetoric and Second Language Learning:Notes toward a Theory of ContrastiveRhetoric 1988

20.Lin Dajin Revisiting Cultural Relativism in Our Global Village 1997

21.LustingM W KJ Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures 199622.MataleneC Contrastive Rhetoric:An American Writing Teacher in China 1985

23.MohanB A Response to Ricento... On Hypothesis in Cross-Cultural Rhetoric Research 1986(03)24.MohanB A Response to Gregg... On Evidence for Cross-cultural Rhetoric[外文期刊] 1986(03)25.MooreCharles A The Chinese Mind: Essentials of Chinese Philosophy and Culture 196726.ShiraishiBon The Chinese Way of Thinking 1970(01)27.Ting-ToomeyS Toward a Theory of Conflict and Culture 198528.Ting-ToomeyS Managing Intercultural Communication 1994

29.YoungL W L Crosstalk and Culture in Sino-American Communication 199430.YoungL W L Inscrutability Revisited 1982

31.YousefF S North Americans in the Middle East: Aspects of the Roles of Friendliness, Religion, and

Woman 1982

32.Kim;Young Yun Intercultural Personhood: An Integration of Eastern and Western Perspectives 1985

本文读者也读过(5条)

1. 赵婉秋 从价值观看中美文化差异[期刊论文]-长白学刊2008(5)

2. 席欢明 由表及里:从社会结构角度看中美文化差异[期刊论文]-文教资料2008(35)3. 饶纪红 跨文化交际中的中美文化差异[期刊论文]-江西社会科学2005(4)4. 刘俊 从深层到表层的中美文化差异[期刊论文]-株洲工学院学报2002,16(3)5. 张加民 中美文化差异探源[期刊论文]-华北水利水电学院学报(社科版)2004,20(4)

引证文献(5条)

1.刘珍 从强交际环境文化与弱交际环境文化视角看中美商务谈判[期刊论文]-科教文汇 2009(31)2.郜琳琳 文化差异下的悲剧——《暗物质》解析[期刊论文]-新西部(下半月) 2008(5)3.何随贤 浅谈英语阅读教学中的情感引导问题[期刊论文]-福建广播电视大学学报 2010(3)

4.陈莉 以"霍尔模式"解读中美文化差异及融合[期刊论文]-赤峰学院学报(哲学社会科学版) 2009(1)5.赵冯香 大学生职业决策量表的编订及应用研究[学位论文]硕士 2005

本文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_jfjwgyxyxb200206024.aspx

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网