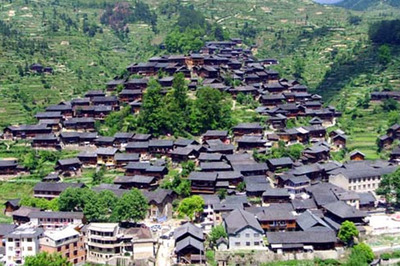

青岩古镇位于市南郊29公里,始建于明洪武十一年(1378年),现为省级历史文化名镇之一,历史悠久,人文荟萃,文化氛围极为浓郁。

古镇方圆3平方公里范围内,祠宇林立,建有9寺、8庙、5阁、2祠、1院、1宫,近30座庙宇祠堂,其中不少至今保存完整。

这批古建筑布局合理,气势雄伟,雕梁画栋,重檐飞角,建筑工艺精妙绝伦,令人叹为观止。

贵阳市花溪区青岩镇

青岩,贵州有名的文化古镇。古城楼巍峨,石板街悠长,古寺庙恢宏,石碑坊精美,古民房错落,古油杉参天……无不散发出悠远古朴的神韵。

青岩有一怪名:四只把。老人们传说,四只把,是人们用四肢从大山里扒出来的地方。是否如此,史无记载。明王朝统一中国后,为控制西南局势,于洪武四年(1371年),设贵州卫于贵州宣慰司城西隅(今贵阳次南门卫坡),洪武十五年(1382年)又设贵州都指挥使司

于城西南(今贵阳都司路)。为保卫贵阳城,又于洪武二十四年(1391年),置贵州前卫于城南,所辖屯堡分布于城东、南、西郊。青岩堡属贵州前卫管,是第九个百户(百户为屯军军事单位)。青岩堡不是青岩城,它在狮子山西南。青岩堡背靠狮子山,面环青岩河,居高又守险,控制住当时贵阳通往惠水、长顺、罗甸、都匀的驿道,一兵屯此,万军难过。不仅如此,青岩堡垒还是贵阳城粮米输入之咽喉,此处堵,贵阳粮米缺。明朝在此设堡屯兵后,修建一座山城的必要性,就与日同增地显露出来。

青岩城东、南、西、北四门耸立八座石牌坊,“文革”中被毁五座,现尚存三座,即“赵彩章百岁坊”、“周王氏媳刘氏节孝坊”、“赵理伦百岁坊”。

贵州青岩镇:一座石头围筑的城池

子夜箫音百度空间

青岩古镇位于贵阳花溪区南面13公里,总面积为6.7平方公里,全镇约3万人。明洪武初年,朝廷于今镇北一公里处设立青岩堡。天启三年(1623年),青岩土司班麟贵守土有功,奏准在青岩堡南一公里建城,取名青岩城,以“控制八蕃十二司,即用为土守备,准世袭”。后其子班应寿于清顺治十七年(1660年)对青岩城进行维修,并在南门外增建一门,为定广门。城楼进深约四米,青瓦屋面。此次维修和扩建,不仅扩大了面积,而且形成了整座城镇的宏伟规模。清嘉庆三年(1788年)青岩武举袁大鹏对青岩城重修。

清咸丰三年(1853年),青岩团务总理赵国澍对青岩进行修整。这次修整工程的重点是补修城垣,通用巨石垒砌,城墙上加建宽4米战道,设有敌楼、垛口等设施。与此同时维修了寺庙等,使青岩成为一座完整的重镇。赵国澍在世只有37岁,他在27岁时散家财重修青岩城,巩固了贵阳南面的防线。在10年间,他四处剿匪,南进北出,累立战功,朝廷任命他为贵州团练事务,青岩团务总理。在咸丰五年(公元1855年)的时候,石达开曾从广顺回师围攻青岩城,也没有打下青岩城。赵国澍在1863年(同治二年)进攻灯花教何得胜部时,在百宜被围,走到今乌当区徐家堰的时候,力竭而亡。朝廷追封他为太常寺卿,赏骑都尉,准世袭。并降旨建了这所赵公专祠,在国史中给他立传。

赵公专祠拱门上,右联是小篆“金汤”,左为小篆“柱石”。“金汤”象征“攻不破的青岩城”,喻示青岩牢不可破;“柱石”表征青岩以文化兴镇,为国家培养栋梁之才。一方面,显示了青岩人对自己城池和自我价值的肯定和自信,另一方面,代表了青岩人对文化的重视和达则兼善天下的传统理想。

青岩古镇有4条正街、26条小街和巷道里布满了古色古香的古建筑群体,耸立于四面八方的八座石牌坊(今仅存3座)和分布东西南北的几十处楼、台、亭、阁、寺、庙、宫、祠、塔、院及名人故居等等,是古建筑中的精华。

尤其雕刻精湛,结构壮观,令人兴叹的石牌坊,四门皆有。但由于年久失修和十年浩劫中的毁坏,而今庙宇多荡然无存,石牌坊也仅幸存三座,即:北门外的“赵彩章百岁坊”,定广门内的“赵理伦百岁坊”和定广门外的“周王氏媳刘氏节孝坊”。

赵理伦百岁坊,位于青岩镇老南门与定广门之间.旧称大刺窝,建于清朝道光二十三年(1843年)。是四柱三间三楼四阿顶式。面南背北,与定广门相距三十来米,两头街路有石梯,踏阶而上,恍若天门在前。

中二柱北面楹联为:

琴鹤守家风,三万六千余日月;

冈陵开国瑞,一堂五世拜经纶。

南面楹联为:

试问寿如何,绛县名贤输廿八;

欲知春几许,皇家盛典重期颐。

耍龙是青岩民间的大型活动,整个耍龙时间从正月初九开始到正月十六止。青岩人耍龙的舞姿千姿百态,别具风采。主要有盘龙、转龙、跳龙、卧龙、翻身钻肚、二龙抢宝等。舞动起来,龙在满场飞舞,若添足长翅,翻飞腾翔,栩栩如生。

重檐悬山式民居是青岩古镇的地域色彩。贵州素来有“天无三日晴”之说,门面作为商铺的民居较高大,光有第一重檐是经不起风雨的,为做生意增加了一重檐,这样就很好的保护了柜台免遭风吹雨打。

黔中奇观“四教并存”

1573年——1946年,佛教、道教、天主教、基督教四教相继传入青岩,形成具有古镇特色的宗教文化。中西文化的碰撞,并没有影响各教的发展,反而宗教文化活动在青岩曾一度盛行。如今虽无往日的繁盛,但却依旧能感受到古镇宗教文化的气息。

万寿宫(又名江西会馆) 位于镇西街三号。清康熙年间建。嘉庆三年(1798年)重修。整座宫院以正殿、配殿、西厢、戏楼和生活区组成,坐东向西,总占地一千多平方米。宫内的大部分木雕艺术部件早已毁于“文革”期间,唯一剩下戏楼檐口垂花柱的木质空雕“双狮争雄”,整座建筑主体构架保存完好,2000年政府拨款修复。万寿宫所在的巷道很窄,在此店挑选了几件绵质蜡染裙,无意间拍下的角度。

迎祥寺,建于明朝天启年间,是贵阳市的著名古刹之一。据传,贵阳黔灵山宏福寺的开山鼻祖赤松和尚曾在迎祥寺削发落脚。赤松和尚离开迎祥寺后,于清康熙十一年(公元1672年),到大木罗村罗妙德樵牧之地斩草开石,始建宏福寺。康熙三十九年,在京供职的周渔璜正告假探亲在家,赤松和尚特请周渔璜为自己写的《黔灵山志》作序。由于宏福寺的开山鼻祖赤松和尚在迎祥寺落过脚,故迎祥寺被人们冠以“黔山祖庙”之美称。

最爱背街这条典雅幽静,弯弯曲曲的石巷.

在石块层层叠叠的墙上,漫延的常春藤上牵牛花舒展着那份妩媚.

1939年1月,武汉失守以后,抗日战争进入最艰难的阶段,周恩来的父亲周懋臣老先生、邓颖超的母亲杨振德、李克农的父母等20多人,转移到八路军设在贵阳的“贵州交通站”避难。2月4日,18架日本飞机飞临贵阳上空,投下120枚炸弹,贵阳城死伤惨重,损失巨大。于是,交通站将革命家属们转移到青岩,以“难民”的身份住在青岩。

基督教堂

文昌阁,位于青岩镇东街143号。阁楼已毁,现仅存正殿,前殿和两厢。院内保存有两口由整块巨石凿成的石缸,缸正面有浮雕人物、花草图案,整座建筑保存完好。

位于青岩背街二号旳的民居,占地约三百平方米,1939—1941年,周恩来父亲周懋臣老人曾在此居住。

青岩的老人们讲,周老先生常穿着蓝布衫,天冷就加件黑马褂,戴顶老人帽。他最喜欢青岩的石牌坊,经常去观赏。和卖水果的张树清很聊得来,街上的刘月轩得了水臌病,周老先生送了藏青果和藏香,给他治病。

青岩的美食很多,听说状元蹄是青岩古镇独特的美食,在古镇北门外街头客栈放下行李后,进入一当地人气较旺的酒家品尝.当地人称此为卤猪脚,色美肉皅,蘸上双花醋作的姜葱辣角水,油而不腻,美味可口,因吃相不雅,平时也不恋这口,一只蹄子也没能吃完。

恋爱豆腐果,它的主要原料,是特制的洁白细嫩的小豆腐。豆腐经过化块、过卤、糠壳火反复烘烤,(不能有煤火烤,因为有煤火烤,豆腐受热不均,且带煤焦味。)至两面发黄,内部膨胀,然后有一竹片当腰划开,填进由酱油、煳辣椒、姜末、葱花、蒜泥、味精、麻油等物配制成的佐料,趁热吃下,顿觉舌辣齿咸,满口喷香。

清凉润口的冰粉,是恋爱豆腐果后的降火佐食。

爱华网

爱华网