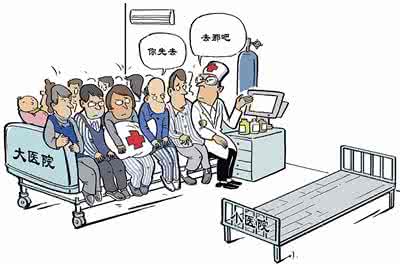

千呼万唤始出来,分级诊疗终于有了时间表。

近日,国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,对于分级诊疗制度的建设提出具体的目标任务:到2017年,分级诊疗政策体系逐步完善;到2020年,基本建立符合国情的分级诊疗制度。

其实,近半年来,有关部门共出台了6个文件,从不同角度、不同领域明确提出推进分级诊疗。推进分级诊疗,这次是来真的吗?分级诊疗这么难推进,它的难点有哪些?

不管推进难度怎样,分析人士称,分级诊疗一旦推进,其带来的药品、医疗器械、医药商业、医疗信息化建设等方面的改变,值得企业关注。

难点

如何让医生“长”在基层

实行以家庭医生为基础的分级诊疗是国际通行模式。北京、上海等地均在建设“家庭医生”队伍,居民自愿签约,提倡常见病多发病社区首诊。

然而,社区医生服务能力和水平问题,明显影响到“家庭医生”制度推广。北京曾表示2012年底普及“家庭医生式服务”,但这一目标依然未实现。丰台区嘉园一里58岁的居民侯东萍表示:“在社区医院能看啥病啊,我一般都去附近的天坛医院或者友谊医院看病。”

记者在北京、上海、江西调研时了解到,基层医疗机构普遍人员短缺,尤其是高层次人才缺乏。“提升老百姓(603883,股吧)对基层医疗的信任度,人才是关键。”上海市医院协会副会长何梦乔说。

让患者留在基层,社区要能“接得住”,根本在于提升能力,要让好医生“长”在基层。上海财经大学卫生政策与管理研究中心主任俞卫教授表示,让医生留在基层并不只是涨工资那么简单,个人对未来的预期、社会地位、职业的稳定性等都要考虑。

“靠熟人”下转上如何能持久

根据分级诊疗设想,居民首诊在基层,在病情需要的时候转诊到上级医院。然而,如今患者转诊到大医院普遍犯难,往往要靠“熟人关系”,一番折腾下来,感觉还不如直接上大医院。

记者在北京宣武医院神经内科见到来自河北的患者范海萍。她因腿痛无法站立,在河北的医院诊治20天。河北医科大学附属第二医院的医生推荐她到北京宣武医院治疗。范海萍和家人从河北赶到北京后发现:“要找的那个人出去开会了,最快也是下周出诊。只好打电话预约其他专家号,电话里说最近的专家号挂满了,最后只好找号贩子花400块钱买了专家号。”医生看完后,开了肌电图检查单。到医技科室预约检查,需要等到12月份。

上转下医疗质量如何保障

及时将已进入康复期的病人从上级医院转回基层医院,才能有效减轻大医院医疗压力,盘活基层医疗资源。然而,与转诊大医院犯难相比,大医院康复期病人向下转诊同样不易。

爱华网

爱华网