1880年吴昌硕离开家乡安吉,到人文荟萃的苏州寻师访友,刻苦学艺。吴昌硕待人以诚,求知若渴,谦虚好学,苏州的文人墨客都很乐意与他交往,其中尤以杨岘、吴云、潘伯寅、吴大澂、陆恢、沈石友等人与他交谊尤笃,相互切磋,几无虚日。

吴昌硕在苏州还有一个好朋友潘瘦羊,两人大约是在1881年前后认识的。潘钟瑞(1823—1890),字麟生,号瘦羊,别署香禅居士。潘瘦羊喜欢作诗填词,书法也小有名气,擅长楷书魏碑,苏州留园的涵碧山房还有他留下的篆书匾额。潘瘦羊精于篆刻,嗜好金石考证,他曾对苏州虎丘的摩崖石刻及碑石作过调查,汇编成《虎阜石刻仅存录》,有光绪刻本传世。另外他还有《奉思录》、《苏台麋鹿记》、《庚申噩梦记》等著作传世。其中《苏台麋鹿记》就记载了庚申年(1860年)清军与太平天国争夺苏州,当地百姓绅商困苦颠连的悲惨实况,是不可多得的历史资料。

潘瘦羊出身于苏州城里赫赫有名的潘氏家族,家族中出过不少位居三公的显贵,传到他这一代,虽不及族兄潘祖荫这一脉荣华富贵,也拥有不少店铺与良田,足以衣食无忧。问题是这位“贵潘”后裔对仕途功名一向看得很淡,几次名落孙山后就不屑再啃八股文了,丧妻后也不再续弦,只以考订金石自娱。春秋两季就出去游山玩水,寻师访友,屐痕处处遍及名山大川,留下不少吟诵山水奇景的诗词,都收录在他的四卷《香禅词》中

据说潘瘦羊最爱黄山之奇,每年都登黄山。穷幽极险,攀藤援木,本地人不能到的地方,也一定要尽兴到达为止。曾登上黄山山巅,坐松林深处。此时风雨忽至,雷声在树顶轰隆,浮云蓊郁衣袖间,咫尺之间不能见,有猿猴来牵衣,他自岿然不动。在吴昌硕的《缶庐诗》中收录了他当年在苏州作的12首《怀人诗》,其中一首就是记述老朋友潘瘦羊的,“黄山白岳几回看,经过严陵七里滩,听水听风随处见,香禅居士著蒲团。”吴昌硕还曾为他画过一幅墨色淋漓的《香禅精舍图》,在题跋中称香禅居士无室家之累,悠然一身,如空山老衲,而没有打坐供佛之烦;平时吐谈出语精妙,蕴含佛典禅理,连写的诗词也颇有几分唐代大诗人王维的韵味,寄情于山水之间,超然于尘世物外。吴昌硕年轻时也爱王维诗,曾说过自己和香禅居士谈诗论禅,渐入澄明圆通境界,获益匪浅。因此吴昌硕与潘瘦羊深有默契,过从甚密。每次得到珍贵的书画碑版,都一起赏析。潘瘦羊常为吴昌硕书画题跋,吴昌硕则为之奏刀刻印,两人相得甚欢。

光绪丙戌年(1886年)9月,吴昌硕与潘瘦羊同游虎丘山,作诗相赠,潘瘦羊知道吴昌硕一向对石鼓文有嗜癖,就将家藏的当朝名臣、书法家汪鸣銮(字郋亭)收藏的石鼓精拓本赠答。吴昌硕如获至宝,终日挥毫临习,心摹手追,还专门作了一首长诗记述此事。在这首《瘦羊赠汪郋亭侍郎鸣銮手拓石鼓精本》诗中说道;“有此精拓色可舞”、“从兹刻画年复年,心摹手追力愈努”、“清光日日照临池,汲干古井磨黄武(吴昌硕此时正用一方三国东吴黄武年间古砖所自制的砚台)”(《缶庐诗》卷二),道出了此时无限惊喜和决意终生学石鼓的心意。

吴昌硕很早就学篆刻,他早年所临的《石鼓文》是阮元的拓本。这是当年身为浙江学政的阮元访得宁波天一阁所藏宋拓本《石鼓文》,参照明初的几种拓本,嘱海盐篆刻大家张燕昌双钩摹写,并命另一个海盐人吴厚生刻凿。该拓本经过后人的摹写重刻,与唐代的早期拓本已有较大的差异。吴昌硕大约是在30岁以后,也就是第二次来到杭州求学后开始学习的,从此开始了吴昌硕不拘一格的石鼓文书写生涯。此后他学石鼓文还受到当代著名书家杨岘等人的影响,如他35岁左右写的石鼓文基本属杨沂孙一路风貌。到40岁左右,他已对《石鼓文》用笔有较深刻理解,能循守绳墨,点画毕肖。虽未成个人风格,但石鼓意趣渐显。

1886年吴昌硕43岁时,他得到了潘瘦羊相赠的《石鼓文》拓本,这是锡山宋安国家藏的北宋大观建贡本“后劲”的拓本,后为汪鸣銮所得,比阮元的拓本更接近本真原貌。吴昌硕如获至宝,终日挥毫临习,心摹手追。4年后潘瘦羊不幸病逝。而此时吴昌硕临摹《石鼓文》已有小成,笔下融入石鼓笔意渐趋自然,不但线条流利舒展,个别字则呈欹斜之势,尤其是一些左右结构的字初显左低右高之势,这正是吴昌硕日后成熟石鼓文最主要的面貌。

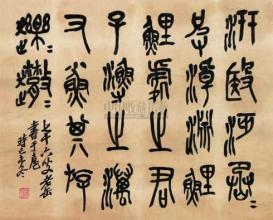

吴昌硕65岁时临《石鼓文》时自题道:"予学篆好临石鼓,数十载从事于此,一日有一日之境界。"正是饮水自知,他咬定青山不放松,矢志不渝,终于水到渠成,为世人所接受。到了此时,吴昌硕所写石鼓文注重的是整体气势的突出,达到了古人所说的“临气不临形”境界。吴昌硕晚年还喜临写《散氏盘》、《毛公鼎》等西周金文字体,字中也无不充溢《石鼓文》笔法韵味。如他67岁时所写的篆书力作《修震泽许塘记》,就是以《石鼓文》笔法入篆,信手而成,线条纵横豪肆,结字也是任意恣肆,以自然参差取势。

到70岁以后,是吴昌硕石鼓书风成熟之时。他浸淫《石鼓文》近半个世纪,对其用笔的熟谙已到随心所欲的地步。不但对临石鼓文需掌握的要素“重严而不滞,虚宕而不弱"心领神会,而且于"书之所贵贵存我,若风遇箫鱼脱筌"(《缶庐别存》)的超逸境界也了然于心。字的线条丰富多变,常方圆互见,结体上,则左右紧束,上下纵展,彻底改变了《石鼓文》方正圆匀平整的形态,充分显示出恣肆烂漫的艺术生命力。不过到了他生命的最后时期,所临《石鼓文》又出现了返平归正的倾向,线条沉厚平缓,结体凝重和雅,尽显返朴归真的人生境界与艺术修为,这就是一代宗师令人难望其脊背的地方

爱华网

爱华网