至二十世纪结束,科学虽然取得了巨大的成就,但仍不能完整正确地告诉我们,物质是如何产生的,宇宙是怎样形成的。科学曾经有过一个非常伟大而具有普遍意义的发现,那就是‘物质不灭定律’。而当今理论科学在物质世界的根源性及整体性上限于困境之根本原因,就在于没能获得另一个同样伟大而具有普遍意义的发现——‘物质生成原理’。令人难以置信的是,在中国古老的经典,在八卦太极图符体系的密码中,就蕴藏着一个完整有序的物质生成机制。今天,在东方哲学思维的帮助下,我们如果能借用自然科学体系中的许多数学和物理学概念,运用科学的理性语言,就完全可以揭示这一物质生成机制。

习惯于运用不断分解的还原论方法,科学早已告诉我们,分子是常观物质的基本单元,原子则是分子的基本单元,科学家相信,只要拥有更先进的技术手段,他们还能找到物质世界的本源,比原子更小的单元,一种最为基本的物质颗粒——‘基本粒子’。

在让粒子高速对撞的无数分解试验中,人们虽发现了几百种粒子,但它们都算不上最基本的,因而均无资格称其为‘本源’。这一事实实则在发出警告,运用不断分解的方法,人类永远难以发现物质的本源。

穷则变,变则通。古代东方哲学能给我们以启示,只要变换一下思维方式,改变方向思考,完全可以解决上述理论问题。那么就让我们尝试改变一下思考方向,与自然科学逆向地,也就是不再以分解而是以组合为主体地去发现那物质生成的奥秘吧.

在实施这种新方法之前,我们要运用逻辑推理,从理论上先找到物质世界的本源。一切可从物质最基本的元素,宇宙中最富含而又最简单的氢原子说起。因为科学的成就使我们可以较确定性地谈论它。

氢原子之所以象一颗圆圆实实的粒子,是由于它在以960km/s高速自旋,从而形成了外围的刚体外壳。它除了拥有固定的质能量之外,还具有能吸引住一个电子的电磁力。当然,物理学家还用种种量子数来表征它,但本文暂且略去这些,却要对其较为被忽略,然而对物质生成理论而言更为重要的一个物理特征进行深入的分析研究,那就是原子的振荡特性。二十世纪著名物理学家玻尔曾经论述过原子的驻波模式,其实驻波模式的本质就是原子表现为周期性地膨胀和收缩这种振荡特性。

科学家运用波谱的不同来分辨不同原子的振荡特性。可以说,氢原子的质能总量是若干组成它的最小单元之质能分量的集合,同样,氢原子的振荡总量也是这种最小单元振荡分量的集合,我们将这一最小单元可视为1/n氢。我们为这一靠逻辑推理而非实验观察得到的理论上的‘本源’粒子一个具有科学含意的名称:质能因子。

原子的直径为10ˉ8厘米,我们也可以给这一最小单元的直径一个值,即为10ˉn厘米。

在空间这一尺度即10 _ n厘米所有的坐标点上,普遍存在这样一个振荡的层次,或者说‘粒子’。它们各自独立地振荡着,这种振荡表现为在体积上周期性地膨胀和收缩。图一a示意了这种变化。虽是互不相干地各自振荡,但由于质能因子无限多,基数无穷大,因而哪怕是极其小的概率也决定了其中总会有若干质能因子会同步振荡,即共振。图一b示意了两个质能因子a与b因共振而同步地膨胀和收缩。

从外部看去,两个质能因子共振而同步胀缩,形成了一个组合整体。而其各自的变化量也迭加为一个更大的变化量。共振的结果使两个粒子a与b结合成一个新粒子w,它们各自的变化量是一个正弦波,也迭加为一个更大的w波。图一c示意用一个相切的大圆代表w粒子,它的质量是质能因子的两倍,而它的变化总量w波则是一个振幅和周期亦为原有之波两倍的正弦波。而若将这一图形略加改变,很容易使我们联想到一个最美丽而古老的图案——太极图。太极图本质上就是一个谐振圈的平面示意图,它包含着‘本源’或低层次粒子因共振而组合为高层次粒子的物质生成原理。我们可以将因共振而形成粒子组合称为物质生成第一原理——谐振组合原理。

在两千多年前的东方与西方,各有一位伟大的智者,他们曾说过的至理名言被后人无数次的引用和诠释,这就是古希腊的毕达哥拉斯和中国的老子。后人的解释在哲学上也许有着见仁见智的道理,但这些解释真正道出了语者的真意吗?

“万物皆数”——对毕氏这句极其精辟的话,人们大多只停留在哲学层面去理解,甚至有人认为其中藏匿着神秘主义的色彩,在将数的概念神秘化。殊不知此语中包藏着宇宙之玄机大道,暗示了物质生成的根本原理。如果说毕氏的话可能因过于简洁而难免有模糊笼统之嫌,肤浅理解情有可原的话,那么另一个智者老子的至理名言经常被人们作出隔靴搔痒的解释实在令人遗憾。

老子曾说:道生一,一生二,二生三,三生万物……

古往今来一切对这些话的哲学分析也许各有其道理,并不为错,但此语的真正意义究竟是什么,‘道’是什么,所谓‘一’‘二’和‘三’又是什么,它们是怎样相生的,却从来未被人认真对待,作过较为穷根究底的探索。要知道,老子的这些话是非常明确而具体的,一点也没有模糊笼统之意。如果结合他其它的论述,如“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆……”等一起理解,我们很清楚他是在讲述宇宙之源的大道,更确切地说,是在论述物质生成的机制和原理。然而要想真正懂得其中具体含意,只有联系八卦与太极图并在数的概念上进行分析,才能领略个中奥妙。

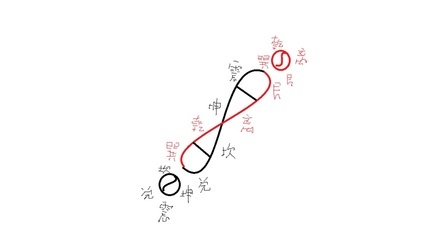

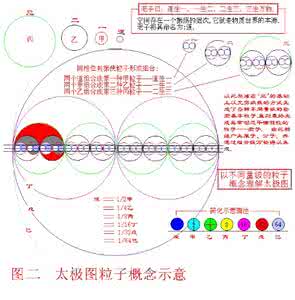

图二就是对老子这段话最好的诠释,或者反之,老子的话就是对八卦和太极图最精练的文字说明。

一个真正对太极图有一定深度认识的人,必定能透过平面图,立体地理解太极图蕴藏的层次性。如果说一般画法的太极图将空间层次性暗藏了,那么图二则特意地将这种层次性彰显出来。这样做或许能对更深地理解老子的话有益处,归根结蒂对八卦太极和物质生成理论的认识有帮助。

从图中可以看到,一个太极图中藏有无数的小太极图,反之则可以知道,一个较大的太极图是由无数更细小的太极图组合而成的。

太极中有太极。

空间存在一个振荡的层次,它就是物质世界的本源,老子称其为:道。它也就是我们的质能因子——1/n氢。无限空间有着基数极大无穷多的质能因子,随着加入共振的粒子越来越多,形成了一个日益扩大的谐振圈。圈内以同样的模式有越来越多的w粒子产生。当空间拥有极大量的w粒子时,同样因共振而在这一较高的层次上形成的粒子组合也就应运而生了,宇宙空间因尺度大小不同而具有无数的空间层次,由于只有在这一极其微不足道的尺度上,存在清一色无质的差异的“道”,因而才被老子称之为“无”。那么相对而言被称之为“有”的世界中一切具有质的差异之万物,究竟是怎样从“无”中产生出来的呢?图中用最小的圆示意“道”,我们看到两个“道”经共振组合而成一个较大的“粒子”。我们将这种在第一层次上组合成的“粒子”称为甲粒子,那么就可以得到对“道生一”最本质的理解。通过谐振组合,‘道’生出了与自己不同,质能倍加的一种新粒子来了。当甲粒子不断由“道”组合而成后,两个甲粒子共振又在更高的层次上组合为乙粒子,这就是“一生二”。“二”就是第二类组合生成的具有不同质能的粒子。同理,我们看到在乙粒子的基础上,第三类具有更高质能的丙粒子产生了,“二”生出了“三”。依此类推,有着质能差异的万物正是在第三类组合而成的丙粒子的基础上产生的。这就是对“三生万物”最合理的诠释。

由图可知,一个甲粒子需两个‘道’参与组合,一个乙粒子需四个‘道’来组合,一个丙粒子需八个‘道’,更高层次的丁戊己粒子则分别需十六,三十二和六十四个‘道’参与谐振组合。由此,另一个物质生成的规律性呈现出来了,在‘三’基础之上生成的万物,需更多的本源——‘道’的组合。而万物的差异,从最根本的本源上而言,就是数的差异。这也就是物质生成第二原理——“量变引起质变”。这一原理使我们感到毕达哥拉斯的名言是何其准确啊!而老子的话非但毫无笼统之嫌,竟是如此精确无误,不能不使我们更加惊讶。

如果图二能让我们以‘粒子’概念对太极图中所显示的物质与数的本质关系有所认识,那么接下来在图三和附图中我们将以‘波’的概念对太极图有更进一步的了解。

首先,我们要对自然科学体系中关于‘粒子’与‘波’的概念作更为明确的定义界定。粒子是相对而言稳定的空间层次,通常以质的形式体现。波则是粒子领域内的周期性质能变化部分,通常以能的形式体现。可观察的空间是由质与能而体现其存在的。在此意义上而言,空间均有质能,空间就是质能。

被老子称为‘道’的质能因子存在一个周期性质能变化部分,若形象化称呼它则象 ‘弦’象 ‘波’,以数学专用名词则称其为‘正弦波’。可以说从根本上而言,正是因为这一变化量的存在,才使‘无’中生出‘有’,使更高层次上的物质得以产生,并形成可观察的宏观宇宙。它就是物质世界的本源。是最原初的‘质料因’与‘动力因’。

波是粒子的周期性质能变化部分。由图可知,共振使两个‘道’的正弦波叠加而形成一个振荡幅度更大,周期更长,频率更低的正弦波,这种二次波即甲粒子的周期性质能变化部分。同理,更高层次的乙丙丁戊己等粒子的正弦波也相继产生。因而可以说,高层次的正弦波是因低层次的波叠加组合而来,反之也可分解为低层次的正弦波。附图更详细地展示了它们之间的数学关系。波的叠加图解还能为我们提供白色阳光为什么可分解成七彩光的最本质的答案。

牛顿和莱布尼茨分别以自己的智慧为数学这一学科增添了一份灿烂的数学思想,这就是微积分的学问。其中提出了一个新概念,那就是“最小变化量”。质能因子的波就是宇宙中最微小的变化量,一切宏观的波或者说变化量都是此微小变化量的积累,它也就是某些科学家凭直觉所猜测到的所谓‘隐变量’。由上图波的叠加,我们可以看到太极图中以倍增级数方式积累的粒子正弦波,其中就隐藏着微积分的光辉思想。

太极图中蕴藏的微积分思想,对称粒子谐振中的倍增长级数关系,以及正弦波中的函数思想,已经通过上述分析初露端倪,更进一步的揭示必须结合八卦中的数来开展了。

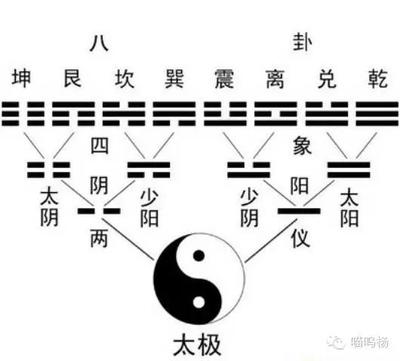

如果说太极图最初给人以动态的形象化启示,那么八卦符号体系则是以抽象化的数对物质世界变化所作的量化标度。由图四及后面一系列的图中所示将能清楚说明这一点。

图四A图中的三角形可以理解为对‘道’之变化量最简洁的积分显示。B图则是将这种显示与粒子概念相联系。C图之阴鱼形其实就是对这两图所作的平面动态示意。

从图中文字说明可以了解到,由‘道’生‘一’到生出‘三’来,采用四个三画卦就可将四种不同的空间层次,四种不同的质能量清楚简明地予以示意。D图阳鱼则以同样的方式对四五六七等更高的空间层次和质能总量用另外四个不同的卦标度说明。E图可以说是在更高层次更大量级上对变化量的积分示意,是与阴虚的一种阳实对应,由此还能得到启示,‘阴’与‘阳’在此反映着一种量或者说量级的差别。我们看到八个卦已经将八种不同质能的空间层次与组合成它们的‘道’之数结合起来了,并清楚地展示了物质生成第二原理——“量变引起质变原理”——最根本的含意。我们看到在这里八卦显示的就是最抽象的数。图五将阴阳鱼及八卦结合在一起来示意,能更为清楚,既形象且又抽象地示意物质生成的机制和原理。不但如此,通过此图我们还能了解到,先天八卦为什么要将坤艮坎巽称为四阴卦,将乾兑离震称为四阳卦的真正理由。由此说明,八卦符号是对不同量级的阴阳物质旋转系统最准确无误的数的标度。

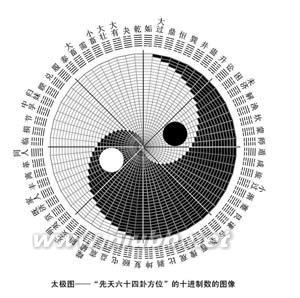

图六是为了更醒目而将通常用阴阳爻卦画示意的卦象改为用小圆示意的64卦与太极图相结合的图形。

从图七中能更清楚地显示八卦中数的含意,以及与物质生成两大原理的关系。图中左上角黑框表示从有限的范围内来看无限的空间,框中黑点示意在空间极微小的尺度上,普遍存在一个振荡的空间层次——质能因子或者说‘道’。在它之上的空间尺度里尚未产生高层次物质粒子时,整个宇宙空间都被质能因子所充斥,但它们各自按自己的方式散漫而永恒地振荡着,相互之间没有联系。此时的宇宙空间,我们可以称之为“绝对空间”,因为只存在清一色而无质的差异的质能因子, “绝对空间”被老子称为“无”。

综上所述,由于质能因子无限多,因而哪怕是极其小的数学概率也决定了其中有些质能因子会偶然同步振荡,这种振荡上的同步使它们之间产生了联系,并形成了组合,这就是物质生成第一原理——“谐振组合原理”。之后概率的偶然就被共振的必然性所取代,加入谐振的质能因子越来越多,谐振圈会越来越大。随着加入谐振的质能因子的增多,组合会变得复杂化,在组合之上又会产生新的更高更大的组合。图中下面七个黑框中就示意了这种情况,而八卦就是以最为简洁的符号对这些图中情形所作的示意。我们可以看到,“绝对空间”可以用六个阴爻的坤卦来示意,其中质能因子的组合对数为零。谐振一经产生,空间清一色的情况就被改变,有着不同质的各种‘粒子’相继出现,谐振圈越来越大,我们可以将谐振圈内的空间称为“相对空间”,“相对空间”在“绝对空间”内将随着谐振规模的扩大而无限地膨胀扩展。老子将“相对空间”称之为“有”,而“无”中也就是如此地生出了“有”。“有”中不同级别层次的‘粒子’都可以用卦象来示意,如图中间一排卦‘剝’‘比’‘豫’‘谦’‘师’‘复’等就非常准确地示意了这些不同质的‘粒子’,并且将其与必须有的参与谐振的质能因子成对之数量精确对应。当在甲乙丙丁戊已六个层次上都形成谐振组合时,就可用‘乾’卦来示意,其成对之数为63。在此,八卦就是数,就是以数对不同质所作出的标度,显示得更加清楚无疑。为了方便比对,图中特意将不同的组合粒子分别用不同的颜色示意。

随着参与谐振的质能因子的不断增加,谐振圈的不断扩大,不同量级的物质粒子不断创生,仅仅采用八个三画卦来标度是远远不够的,万物产生后,丰富多彩的物质世界要求有更大容量的对应符号体系来标度。需要决定存在方式。于是,一个更加完整更具概括性的64卦符号体系也就应运而生了。图八就示意了这一符号体系及其产生之缘由。为了更加清晰醒目,同时也为了电脑绘画上的方便,该图将传统的长短横线爻画用蓝色与白色小圆来替代,之所以采用蓝色小圆来示意‘阴’,是为了与圆框之黑色有所区别。图八展示了包容了更多自然数的六层次卦画系统,从结构上看,六画卦应是两个三画卦重叠而成,故通常又将三爻卦叫‘经卦’,将六爻卦称为‘重卦’。从图中左边框内八个卦名下,我们可看到三种不同的表达方式。长短阴阳爻是传统的画法,蓝白两色小圆是本文采用的替代画法,而由1和0构成的是与二进制数对应的表达形式。六层次的卦,卦的数目是64个,每个卦分别对应表示0——63这六十四个自然数。在右边的图上,以红色短横线将三个层次归为一组,左上边分别是三个和四个这样的组重叠在一起的示意。推而知之,这样重叠可以表示63以上更多的自然数。理论上还可以这种辐射形式增加更多的卦画层,用以代表更多的自然数,由此我们说八卦符号体系中蕴藏了无穷多的自然数,完全可以用它来表征物质世界在质与量上存在差异的万物。然而,这一符号系统为什么最终会定型于六个层次的64卦重卦上呢,道理很简单,三爻卦虽精练,但包容的数或者说信息表征量太少,不能满足于对丰富多彩世界的恰当表达,而更多层次的卦,繁杂而难于记忆,且使用十分不便,只有六层次的卦能去掉这两方面的弊端,自然要优化沿用至今了。

在宋朝朱熹《周易本义》一书中曾载有一个八卦方圆图,内方外圆,均含有六十四卦卦形。通常认为用它可以解释伏羲重卦的方位与次序,故又称作“伏羲六十四卦方位图”和“先天八卦图”,属“先天之学”,为宋朝邵雍所创立。邵雍六十四卦方圆图一经现世,就得到了众多专家学者的关注,并从这种八卦排列中分别获得许多新的启示。人们发现,这两种图式能指示天地阴阳的生成规律性,并直接感受到其与人类生存世界的种种变化息息相通,首先将它们联系在一起的自然是大家能直观感觉到的昼夜交替及地球上的四季变化规律性。而西方的莱布尼茨看到了方圆图后,发现其排列中一阴一阳的递进,与其所创“二进制”数学原理十分吻合,已经是数百年后之事,是不同时空领域不同的东西方文化的一种联系与融通。今天,处于二十一世纪之初的我们,要重新解读八卦与太极,正是应当从与天地阴阳变化规律性相吻合的邵雍方圆图中找到更新的启示,而这种启示必然地要与当今科学理论尚无法解决的重大问题,即物质生成原理相关联。下面,将邵雍的方圆图略加改变,让我们的思维进入对八卦与太极的更深入剖析之中。

首先让我们来关注圆图。 图九将方圆图中的方图先去掉,而代之以太极图,并以蓝色与白色的小圆替代阴阳爻,得到的新图应当说更加清晰醒目。从图中我们能清楚看到六十四卦分别示意0——63这些自然数,并且这种排列方式能显示出这些数有序的递进,其中0——31正好与阴鱼相对,阳鱼则与32——63等数相对应,这些数字是对‘阴’与‘阳’,或者说是对由‘粒子’和‘波’的概念表示的物质之‘质’与‘能’的准确标度。在此我们还能发现由三十二个阴卦和三十二个阳卦构成了一种更高层次更大量级的‘二进制’因而可以说‘阴’与‘阳’,或者说‘0’与‘1’这种二进制就是对一切其他进制的更高的抽象与概括。综上所述,卦就是数,就是以数来对各种由谐振组合而生成的物质粒子的量化标度。有了这种认识,再来分析太极八卦圆图,将使我们豁然开朗。图十就是将八卦太极圆图与一般钟表的表面作比较。我们知道,有些钟表面仅仅用6与12这样两个数来示意,其余的只用一些均匀排列的刻度来示意。这其实与图中只有乾坤两个卦的太极图一样,即所谓乾坤定位,乾与坤两个卦就是对太极图中物质生成所作的最概略最粗糙的标度。有些钟表面有3,6,9与12四个数字,就象只有乾坤坎离四个卦的太极图,韩国的国旗就是如此,这是一种比前图稍复杂略精细的标度。由此我们可以推知,采用乾坤坎离兑震巽艮八个卦的太极图,就是一种更为精细的标度,而有六十四个卦的太极图,则是一种较前面所有图形更为精确更为完备的系统符号图形,它非常细致地以最抽象的数对极其微小尺度上物质生成原理作出了示意和量化标度。至此,我们终于能完全明白,八卦太极图就是物质生成原理图,就是爱因斯坦和众多科学家一直奋力探索想要获得的“宇宙统一场”的既形象化又包含了抽象的自然数的示意图,就是包含了物质世界诸多规律的,采用图符编码而不是代数方程式的“宇宙代数式”图形。由于其隐含着以放射性方式而增添的无限多的自然数,这一图形不但可示意微观世界的物质生成规律,同样可以反映常观世界和宏观世界的物质运动和结构的规律性。

为了后面对物质生成的表述,特此将邵雍的八卦方阵作了适当调整,即将最上面第一排八个卦摆在最下面,原最下一排则换到最上面,其余六排亦作相应换位,一句话,将整个方阵换了头尾排列,其余的排列次序并未改变。从这样的排列方式中我们可以看到所有横排的八个卦,其下卦的经卦都是相同的。如最下一排八个卦的下卦都是坤卦,第二排的下卦都是艮卦,第三排的下卦均为坎卦,第四排的下卦均为巽卦,第五排的下卦均为震卦,第六排的下卦均为离卦,第七排的下卦都是兑卦,而最上一排八个卦的下卦则都是乾卦。那么,从这样的排列中我们能发现一些什么新的东西呢?我们的注意力仍然要放在物质的生成原理上。前面的相关论述和图形已经将物质生成之两个重大原理作了揭示,在量子世界里,有一大批粒子被物理学家命名为“共振态粒子”,它们都是这样依靠谐振组合的机制生成的。“三生万物”,后来各种不同质量的万物也是在这样的基础上形成了丰富多彩的物质世界。八卦方形图的排列中把物质世界的层次分明的井然秩序充分显示出来了。

图十一将八卦方阵图与锥形平面图作对应比较,物质世界的层次性与秩序性清晰显示。图十二则通过锥形平面图将物质生成后形成的物质世界向微观,常观以及宏观世界延伸示意。由这种示意图中,我们能了解到,自然科学思维体系所创建的 “物质”与“空间”这样的概念只具有相对性的意义,若突破语意的相对范畴,从此图中反映出一个十分重要的结论:空间是由物质构成的,物质就是空间层次的显示。在此,我们通常讲的所谓实的“物质”与虚的“空间”只具有量级的差异,反映了物质分布的密度。锥形两边向上无限延伸的直线,就是我们能观察到的物质世界的视界线,视界线之外就是由清一色的单一的质能因子构成的无穷无尽的“绝对空间”,无限广阔的‘无’的世界。我们人类生存在视界线内“相对空间”里的常观物质世界,我们永远无法‘看’到视界外的一切,只可能用我们的心去领悟。而我们能观察到的“相对空间”内的一切所谓‘空间’,其实本身都具有物质性,只是相对我们的感官而言因质能量级的大小而显示出 ‘实’与‘虚’。“绝对空间”为我们的“相对空间”提供了源源不断的物质本源,这种被古希腊学者阿那克希曼德称为‘无限’,被莱布尼茨叫做‘单子’的物质本源,(虽然他们并不一定真正彻底了解了它)以不同的数量,组合为各种各样不同质的物质“基本粒子”,然后又在更高的层次上结构为丰富多彩的常观物质,在更大的尺度上形成了宏观天体世界。八卦方形图就是按照空间尺度的大小,物质“粒子”的层次性或者说质能的量级所作的一种有序的矩阵排列。

综上所述,我们已经了解到八卦太极图符,这样一个在一些人眼中多少带有迷信色彩的密码系统中,竟然有如此丰富的理性成份,其中深深的蕴藏着物质世界生成的诸多奥秘。至此我们才真正地领悟到将其称为“宇宙代数式”,“弥纶天地之道”实在不是什么太过夸大其词的褒义言词也!它,事实上就是世代科学家们企盼追求的,能统一地表征物质世界众多规律的“宇宙统一场”的最简洁的表达式。

------------------------------------------------------------------------------------------

爱华网

爱华网