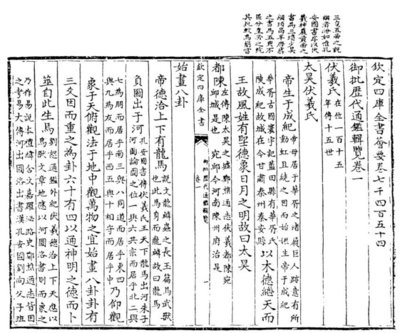

这是一份奏折,形成于1902年。是由直隶总督袁世凯上奏清政府的。慈禧御批“知道了”。原藏于台北故宫博物院,其复制件现藏于河北农业大学。

2002年是河北农业大学百年华诞。一百多年来,一代代农大人创造了无愧于时代的辉煌。“河北农业大学的历史,是一部中国高等农业教育的发展史;河北农业大学的历史,是一部爱国为民,兴校育才的奋斗史:河北农业大学,是一部坚持‘太行山道路’,弘扬‘太行山精神’,培养德才兼备优秀人才的探索实践史。”这已经成为公论。对走过百年风雨历程的这所百年老校的百年华诞。校领导、省领导及国家领导都非常重视。为举办好这次盛会,自2001年年初,学校就开始了“迎校庆”筹备工作,编书、写志、办展室等。这需要查阅大量的档案及历史资料,但有相当一部分文件、资料,尤为重要的是学校建立之初的一些原始材料,都未能查到,因为库中(档案馆)查无此“物”,急得校庆筹备人员焦头烂额。为使这部分历史不被遗漏,学校派专人到处查询,花费了大量的财力、人力和时间。最终,在一次北图的高校会议上获悉,学校建立之初的“批示”——慈禧太后的手御在“台湾故宫博物院”。后又经驻香港的一名校友与之联系才找到,费尽了周折,现陈列于“河北农大校史馆”。

清朝末年,国家内忧外患,经济萧条,列强入侵,成为一个“没有城墙”的国家,逐步沦为半殖民地半封建社会。面对国家的危亡,一些仁人志士在不断寻求着救亡图存的道路,“变法维新”的呼声日益高涨。许多有识之士认为.只有广设农学堂,发展农业教育,才能适应当时振兴农业的形势需要。于是,出现了一批具有革新思想的封建官绅致力于培植农才之举。提倡农学,振兴农业成了清末所面临的亟迫问题,清政府被迫实行“新政”。新政的第一条内容就是废科举、设学堂,派遣留学生举行经济特科。

新政时期,直隶把振兴农业作为一项重要的新政举措,从直隶总督袁世凯到各级地方官吏对直隶农务都非常重视。直隶总督袁世凯于光绪二十八年(1902年)上奏清政府:直隶地瘠民贫,加以“兵燹以后,元气凋伤,民生困敝”。袁世凯以为只有切实讲求农务,才能“辟利源而资生计”,而“中土农朴而蠢,墨守旧法”。洋虽以工商强国,但尤其注重农业,且有专门机构管理,有学堂教之。近年来,欧美农学精益求精效果最卓著的莫如日本,“臣前在省城设立农务局委道员黄璟管理局务”,聘日本农学士楠原正三来直隶,考察种植之法并在城西设立农事试作场,观其成效,然后再逐渐推广,派黄璟和楠原正三前往日本购办农器查考该国各新法回直仿行。慈禧在奏折上亲手御批“知道了”。

1902年11月,在袁世凯饬令下,直隶农务学堂由直隶农务总局筹备成立。校址建于保定西关外灵雨寺街霍家大院。以使农业“次第改良,卓有成效,以兴民利而杜漏卮”为宗旨。学堂设速成、预备两种。“速成科教以种植、蚕桑及制造炉渣等事”,课程以一年为限。预备科学生教以算数、理化、地理、历史、金石、动植物学及各种农学,限五年毕业。科目较备,讲习较精,为高等农学程度。”学生来源除在本省各地州县考选录取外,尚有山东咨送和京旗选送的部分学生。任课教师多是聘请的留学日本和欧美的归国知识分子,也陆续聘请了一些日本教授。各科教材基本是搬用日本的高、初等农业课本,教学方法也是照日本农科学校进行。袁世凯委道员黄臻为学堂总办,李兆兰为提调以管理校务。还亲书“儒通天地人技近道矣,学纵亚欧美艺以贯之”对联一副,悬挂于农务学堂正厅,以标榜其推行新政。直隶农务学堂领风气之先,随后直隶各地农学堂次第兴办,成了兴办农业教育风气蔚然的一个省份。

总之,面对中国传统农业的落后状况,提倡农学、兴办农业教育成为有识之士的普遍要求。尤其清廷实行新政,对直隶农学堂的诞生起了很大推动作用。直隶农务学堂的成立,大大推动了直隶农业教育的产生。

1902年(清光绪二十八年),时任直隶总督的袁世凯,创建了中国北方最早的高等农业学校,为河北农学发轫之始。建校初名为直隶农务学堂,即滋养于燕赵大地的河北农业大学。

“慈禧的御批”,“直隶农务学堂”的创办,标志着中国近代农业教育的兴起。使国外先进的农业科学技术、教学方法和教育制度有机会吸收进来,这是前所未有的新事物,为以后直隶农业教育的发展奠定了最初的基础。也对直隶传统农业的改良有着积极影响。

第一,为各地培养了许多懂得农业科学和技术的人才。直隶农务学堂是直隶省招收学生最多的农学堂。农务学堂时期近两年共招收学生100名。高等农业学堂时期,从1904年7月到1911年,前后约8年,共招收各类学生487名。这些农业人才都不同程度的对直隶农业改良做出了贡献。

第二,促进了近代农业技术知识的推广和传播。直隶高等农业学堂为农业技术知识的传播做了大量工作。如1905年创办了《北直农话报》,1909年又创办了《农务官报》。其中《北直农话报》以“振兴农业,开通民智”为宗旨,“凡报内各门均演成白话,俾阅者易晓”。报分22门。每期10门。分为社说、肥料、蚕学、土壤、森林、畜产、作物、农艺化学、农产制造、气象、园艺、植物病理、病虫、格致、博物、算学、选录、谈丛小说、纪事、调查、来稿,面向全国发行。使农民得以学到很多新鲜的农业科技知识,有利于农业的改良。高等农业学堂始终注重科学研究,如蚕桑专业除饲养本国蚕种外,还引进日本的青熟、越年又昔、赤熟、卵形又昔、小石丸、白龙、高温区、千代鹤以及法国的法白等9个优良品种进行研究、培育.并将其成绩广为传习。以便农民仿行.有力地促进了直隶蚕桑业的发展。

第三,讲求农学渐成风气。中国是一个农业大国,但近代农业远落后于西方,其重要原因之一就是不讲农学。直隶农务学堂的成立,农业教育的兴起,改变了直隶历史上有农事无农学的现象,讲求农学渐成风气。香河县令唐某就县城设立阅报公所两所,并购农学新书数十种,分交两所传观,以开民智。省城保定大慈阁宣讲所内每星期三次试办演说,演说有关发展农业的新理、新法,“以唤起农民改良进步之思想”。该宣讲所还演试电影,为讲求农务起见.其所演电影均系农务事宜,往观者实蘩,异常拥挤。所有这些对推动直隶农业技术的进步,促进农业的改良无疑都有积极意义。

另外,值得一提的还有直隶农务学堂学生投考情况。1902年招考时投考学生198人,到1904年招考时,直隶各地投考者已达1600余名,以致因该堂地方狭窄,不得不借用淮军公所局考试。这也从另一侧面反映人们对农学越来越重视。

创设农学堂发展农业教育,是在近代中国涌出的前所未有的新事物,它给中国传统的小农社会注入了新科学的活力,对中国近代农业的发展有着不可忽视的影响。直隶农学发轫之始的直隶农务学堂在中国近代农业教育史上占有重要地位。“慈禧御批”这份档案对中国近代农业教育的产生、发展等的考究意义重大。

爱华网

爱华网