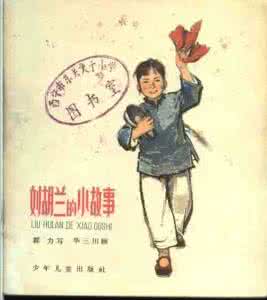

评孙海静老师执教的《刘胡兰》一课

多年来我们二十九校围绕“提高效率·培养能力”“备、说、讲、评”四位一体开展校本教研活动,本学期共推出六节质量较高的语文课,其中,二年级教研组展示了孙海静老师执教的《刘胡兰》一课,在我们看来,这篇课文,虽然很感人,但由于课文内容与学生的生活实际有很大距离,想要使生活在蜜罐里,对于“刘胡兰”不能感同身受的低年级学生,真切感知、深入领悟刘胡兰为革命献身的精神,并与文本产生情感共鸣是何等不易。然孙老师迎难而上,积极搜集资料,精心设计教案,勇敢的向我们呈现了这样一节精彩的课,令我们深受震撼。恰逢我区首次“团队赛课”拉开帷幕,所以我们带着好学善思的孙老师、积极进取的二年级语文教研组和我们虚心求教的迫切心情与各位评委共同探讨本课的得失。

《刘胡兰》一课所在单元以“爱祖国”为主题,课文主要记叙了刘胡兰严守党的机密,面对敌人的威逼利诱,坚贞不屈,最后壮烈牺牲的感人事迹,歌颂了刘胡兰忠于党,忠于人民,视死如归的大无畏精神。本文通过人物的对话来刻画英雄形象,重点是让学生有感情的朗读人物对话,从中体会人物感情,并开始尝试默读,孙老师所执教的是第二课时,作为分管领导,我感觉她的课主要体现出了以下五大特点:

一、 渲染情境,现英雄形象

对于七八岁的孩子们而言,他们对“刘胡兰”其人缺乏直观的认识。孙老师充分考虑到这一点,她在一开始就利用幻灯片出示收集的图片,如“刘胡兰塑像”、“刘胡兰沉着面对敌人威逼利诱”、“毛泽东亲笔题词”、“刘胡兰纪念馆前的雕塑”等等,让学生在一幅幅画面鲜明、对比深刻的图画中,对文本有了深刻的感知和独特的见解,提高了学生的思想认识,促进了学生的情感体验,使刘胡兰“英勇无畏,宁死不屈”的光辉形象在本课学习的过程中,始终屹立在孩子们心中。所以,在深入解读刘胡兰精神后,孩子们的情感最终能得以“升华”,这些情境渲染之举功不可没。

此外,孙老师老师富有激情的教学语言,始终饱含着对英雄的崇敬之情,也潜移默化地感染着学生,使学生在不知不觉之中入情入景,仿佛身临其境,目睹了那一幕幕震撼的场景,对刘胡兰这位英雄的敬佩之情也油然而生。

二、 咬文嚼字,促朗读感悟

小学语文新课程标准强调:工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。孙老师先巧妙引导学生发现:从文中提取“时间、地点、起因”就是概括段意的方法;又适时启发学生联系上下文理解与学生情感经历有较大差距的重点词“收买”、“威胁”;再恰当利用学生对革命影片的零散印象促其联想刘胡兰被敌人严刑拷打的场景;还以文中“刘胡兰像钢铁一样,一点也不动摇。”来浅探比喻句的规律„„在反复“咬文嚼字”的过程中,孙老师更加关注学生的人文精神的培养,自由读、默读、指名读、分角色读、范读、集体读等多种种形式的以读促悟,加上多达二十三次的朗读指导,不仅加强了学生理解语言和表达语言的能力,而且达到了提高思想品德和陶冶情操的目标。

二、三段是情节和感情发展的高潮,也是最震撼人心的时刻。如何让学生体验感情高峰?惟有朗读。加上这一单元的学习重点就是培养学生通过抓住人物对话读出情感的能力,而《刘胡兰》一课又是这一单元的开篇之作,此一训练尤为重要。孙老师非常重视这一点,在指导第二段朗读时,先将重点句用指名读的形式,让学生自己感悟,又用悲怆的语调配乐范读,丰富学生的情感体验,再让男女生分角色读,此时的学生用高昂愤怒的语调读,形成一股股排山倒海之势,尽情倾泻着悲愤之情,感情体验达到“高峰”。自然深入体会文字中蕴涵的人文思想,真正达到了学习的目的。

三、 精学重点,挖人物品质

由于时代背景的差异,学生容易将课文内容的理解浮于表面,不能发自内心的感受到刘胡兰精神的崇高,那么除了情境渲染与朗读促悟,怎样

才又使学生的理解到位呢?我发现这节课,孙老师紧抓人物品质的挖掘,在指导学生学习课文时,一直抓住“看到怎样的一个刘胡兰?” “体现了刘胡兰什么精神?”这一系列问题,一步步深入引导学生思考,尤其在

二、三自然段的学习过程中,让学生通过提炼重点词“收买、威胁、毒打、铡刀”,寻找刘胡兰就义前一系列动作“挺、迎、踏、走”并着重解读“走”字,使刘胡兰的为了保守党的机密,保护更多革命战友,甘愿牺牲自己,视死如归的崇高形象在学生的心中逐渐清晰起来。使学生从中领悟到刘胡兰精神的真髓就是:英勇无畏,宁死不屈。

四、 自学导读,重能力培养

语文学科的目标在于创造,创造学生精神世界未有的东西。文学作品的教学应该注重学生情感的体验,教师要改变原来以分析为主、脱离学生情感的文学作品教学的方式,以想象为手段,去触摸人物的心灵。知英雄事迹,颂英雄精神,是本文的教学重点。在具体教学中,孙老师在重点段落(第二段)学习时,给出自学提示,学生获得足够的时间来自主探究敌人先后使用了哪些阴谋手段,刘胡兰与敌人英勇斗争的过程;合作朗读,对比、体验、感悟这一段敌人和刘胡兰截然相反的言行该怎样用怎样的思想感情读出来;全班交流自主学习感受。还启发学生发挥想象:“敌人会怎样残酷毒打刘胡兰?”,接着恰如其分地插入口语练习,创造语境:“面对鲜血直流、体无完肤、被敌人打得皮开肉绽,却依旧像钢铁一般,一点也不动摇的刘胡兰,你们想对刘胡兰说些什么?”,这激起了学生感情酝酿后的“爆发”,学生纷纷回答——“刘胡兰你真勇敢!”、“刘胡兰你真伟大!”、“刘胡兰你真是个英雄!”“刘胡兰你真棒!”……回答不一而足,发出了他们的心声。使学生在口语练习中得以情感的能力双重提高和升华。

五、 延伸拓展,谱英雄赞歌

授课接近尾声,课文学习已经结束,孙老师问孩子们:“你们还知道有哪些像刘胡兰这样的英雄?”接着请孩子们带着对英雄们为了革命事业

顽强斗争,流血牺牲的由衷敬佩和无比崇敬,全体起立,整理好胸前由烈士鲜血染红的红领巾,再次饱含深情地缅怀这位年轻而又伟大的革命烈士。集体诵读主席的题词:“生的伟大,死的光荣!”,随后又布置了观看刘胡兰等英雄的相关故事、影片、书籍„„的课后拓展活动,这样的延伸拓展,让孩子们已经升华的爱国主义情感并非戛然而止,而是在孩子们心中谱写了一曲难忘的“英雄赞歌”,我相信,这首“英雄赞歌”会伴着他们走出课堂教学,走向课外阅读,心怀祖国,心怀感恩,迎接更丰富的知识,珍惜今天的和平幸福、拥抱更美好的生活。

本课的闪光点还有不少,但也有一些美中不足:

1、语文学习主要不是“知”的积累,而是“感”的积淀。有情感体验,才能与文本和作者对话。用自己真实的情感、既往的经验去沟通、交融、碰撞、回应作者的心灵,文本的内涵。因此,教师应该指导学生课前大量收集资料,观看影片,要引导学生移情体验、替代体验,使他们直观经历主人公的生活和作者言语的形成过程,在真实的语言实践活动中获取语感、形成丰富而深刻的情感体验。

2、教师应该再多一些关注学生语文素养的点滴提高,随时引导学生把话说完整,提高口语表达的能力;评价的语言也可更具引导和激励作用,并纠正学生在课堂生成新知识时不正确的言辞。

以上是我个人的几点拙见,有不妥之处,请各位评委、领导、老师批评指正。

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网