老张今年60出头,10年前因为一次严重的酮症酸中毒发作,被发现患有2型糖尿病。老张当时难以接受现实,心想这辈子别想过什么好日子了。于是他成天郁郁寡欢,不敢吃饱、不敢尽兴玩,生活得很痛苦,血糖也控制得很不稳定,三天两头被送到医院抢救。

中国人民解放军第二炮兵总医院内分泌科主任李全民告诉《生命时报》记者,不少糖尿病患者患病数年,身体基本情况良好,也没有其他合并症,可血糖总是来回波动,很多时候是由于他们对自己的疾病过于担忧,或者因频繁的服药和血糖监测等产生悲观、抵触情绪。

血糖与心情,看似毫不相干,可实际上却互为因果。情绪变化可以引起血糖波动,血糖变化反过来又可导致情绪的改变。美国杜克大学医学心理学主任理查德·瑟维特研究发现,心情紧张时,人的身体进入应激反应的“战斗模式”,使血糖水平迅速升高。此时,如果体内细胞有胰岛素抵抗,血液中的葡萄糖无处可去,会出现长时间的高血糖,诱发或加重糖尿病。而血糖过高时,人的情绪会跟血糖一样高亢,出现烦躁、愤怒、易激惹等症状。如此反复,形成恶性循环,使部分糖尿病患者的血糖长期居高不下,进一步加重了精神负担。调查发现,64%的糖尿病患者在过去一年中有过至少一次抑郁发作,2型糖尿病患者抑郁状态的患病率是普通人的3—5倍,抑郁复发率是非糖尿病患者的8倍。

因此,良好而稳定的情绪,对维持血糖平稳相当重要。李全民提醒,糖尿病只要控制得好,对生活质量并没有太大影响,着急、害怕等负面情绪对治病没有任何好处。建议糖友们可以参加一些“糖友俱乐部”或“互助小组”,通过与病友相互交流,分享控糖经验,缓解焦虑或抑郁情绪。前面提到的老张,后来在医生建议下结识了不少糖友,经常一起制作杂粮窝头、素馅包子、菜团子等抗糖小吃,还组织了糖友表演队,一起唱京剧、练太极拳等,心情变得开朗,血糖也逐渐控制好了。一些放松和应激管理方法,比如起床后做冥想,外出散步或到郊区接触大自然,做不喜欢的事情(如测血糖)前深呼吸3次,为家人准备晚餐,跟老朋友打个电话等,也有助于控制血糖。▲运动后猛停,诱发血栓(医生手记)

为了迎接春季运动会,大学生小伟最近两个月来每天都坚持练长跑,并逐步加大了自己的运动量。谁知一周前,小伟的右下肢逐渐肿胀起来,皮肤变成紫红色,走路都疼痛难忍。到医院做彩超发现,他的小腿静脉里有一根长达20厘米的血栓。若不及时取出,剧烈的运动可能引起血栓脱落,严重时可造成肺栓塞,随时危及生命。

多运动不是能防血栓吗?小伟觉得非常意外。哈尔滨医科大学附属第四医院血管外科主任关英辉给出了解释,原来,他每次跑完步都马上停下来,没有注意做相关的肌肉放松练习和身体调整,使肌肉的代谢产物没能及时消退,加上血流速度突然减慢,诱发血管内炎症的发生,并逐步导致血栓的形成。

现实生活中,像小伟这样犯错的人并不少见。这样的运动并不完整,更不科学。就像汽车刹车时要慢慢减速一样,高强度的剧烈运动过后,人体从运动到停止之间,也要有一个缓冲、整理的过程。通过放松动作,比如一边舒展身体,一边配合相应的呼吸节奏,可以让紧张的肌肉慢慢放松,心跳逐渐减慢,暂时升高的血压也逐渐恢复,避免突然“减速”对身体的刺激,减轻炎症反应,防止血栓形成。

运动后,最好做5—10分钟放松运动,让全身上下的肌肉都得到调整。可以双手下垂,反复轻轻抖动双肩双臂,调整上肢肌肉;慢慢抬腿、拍打或按摩大腿内、前、后侧以及小腿后侧肌肉,以调整下肢肌肉;前后左右弯腰或团身抱膝下蹲数次等,直到脉搏恢复到运动前水平。▲心衰症状很会伪装(专家出诊)

心力衰竭往往是心血管疾病发展的终末阶段,很多慢性心力衰竭的早期临床表现并不典型。注意以下几个预警信号,有助于揪出“伪装”的心衰。

1.咳嗽、气喘。不少左心衰患者最初常表现为频繁干咳、胸闷、气喘等症状,有时在夜间突然憋醒,容易被误认为气管炎、哮喘等。这是由于左心衰导致肺淤血及支气管黏膜水肿等所致。此时要注意,心脏引起的咳喘等症状常在活动及劳累时加剧,平躺时症状重,坐位或站立时减轻,常在夜间发作。除合并感染外,心源性咳喘一般无发热及脓痰,抗生素疗效不明显,而采用强心利尿等治疗效果显著。

2.不消化、腹胀、腹泻。右心衰时由于右心回流血液受阻,体循环的静脉压升高,导致胃肠道、肝、胆等内脏器官淤血,出现食欲不振、腹胀、恶心、呕吐等症状,严重者还可因胃肠平滑肌缺血性痉挛而导致腹疼、腹泻,很容易被误诊为慢性胃肠炎等消化道疾病。需要详细了解病史,结合其他临床体征予以鉴别。

3.尿少、浮肿、夜尿增多。心衰病人由于心排血量降低,体循环淤血,有效循环血量减少,肾血流不足,导致总尿量减少;而夜间躺下休息时,由于回心血量增加,肾功能有所改善,夜尿相对增多。需要注意,心源性水肿多从足踝、小腿等下垂部位开始,而肾性水肿常常首先出现在颜面部。另外,心源性水肿病人尿常规化验一般较正常,且同时伴有心衰的其他表现。

4.情绪或精神异常。有的心衰患者精神症状表现突出,如头晕、失眠、烦躁不安、幻觉、谵妄、意识不清,甚至昏迷等。这是因为,很多老年心血管病者存在程度不同的脑动脉硬化及脑供血不足,心衰时由于心输出量下降,脑缺血症状进一步加重,出现上述症状。此外,心衰还可能继发水电解质紊乱,引起脑代谢异常,导致精神障碍。此时需仔细留意病史,以免被误诊为老年性精神病、脑卒中、脑肿瘤等。▲

血压为何会升高(健康警报)很多人诊断出高血压后,第一反应是:为何我会得这个病?其实,高血压的发病原因很多,老化、遗传、肥胖、压力等都会让人不知不觉血压增高。4月19日,《印度时报》邀请孟买心脏病专家沙鲁克·高瓦拉博士,为我们列出让血压升高的十大原因,并给出具体指导。

第一位:年龄。年龄越大,血管越易老化,患高血压的风险也越高。动脉会因为年龄逐渐硬化,所以收缩压上升的风险也就越高。为了减缓血管硬化的趋势,不妨多吃点软化血管的食物,如西红柿、苹果、海带、大蒜等。

第二位:遗传。如果有高胆固醇家族史,要对自身健康更加重视,高胆固醇会让血管提前硬化,年轻时就面临血压高的危险。不过,注意日常饮食,经常体检,可以在很大程度上避免这种风险的增加。

第三位:性别。男性比女性更易得高血压,和他们易有的一些不良生活习惯有关,如酗酒、吸烟、熬夜等。但这不意味着女性就不必担心,生活习惯不好同样会让血管受伤、血压升高。

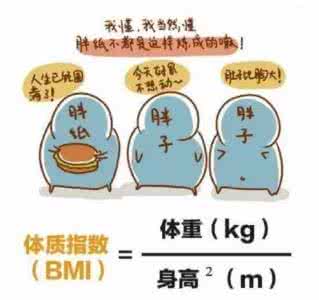

第四位:超重。超重、肥胖是导致高血压的重要因素,但是也会因人而异。腹部、臀部和大腿处脂肪多的人,需要更加留意高血压的风险。因此,减掉多余的脂肪,不仅身体轻松,血管也会更健康。

第五位:高盐饮食。有人对食盐的摄取非常敏感,多吃一点,血压都会随着上升。最稳妥的办法就控制盐的摄取,炒菜时衡量好盐量;吃加工食品前要看标签;快餐含盐量高,不宜多吃。

第六位:酒精。长期大量饮酒会导致血压失常。因此,每天饮酒量要有所限制,啤酒不超过300毫升、红酒量不超过100毫升、白酒不超过50毫升,女性要减半。

第七位:压力。工作压力是损害健康的重要因素,也会导致血压的升高,不管是因为工作或是其他事,放松自己,保持平和愉快的心态,血压也会趋于平稳。

第八位:避孕药。研究发现,长期服用短效避孕药可能会增加高血压风险。因此,经常服避孕药的人要监测血压。

第九位:生活懒散。坐在沙发上一动不动地盯着电视,不仅让腰围增加,也可能让高血压悄悄降临。不爱活动会让血管变窄,导致血压异常。因此,赶紧迈开腿,进行一些自己喜欢并能坚持的运动,如慢跑、快走等。

第十位:药物副作用。是药三分毒,一些感冒药、抗过敏药或激素类药物也可能导致血压升高。因此,长期服药前需咨询医生,并告之自己的用药史,避免出现并发症。▲细嚼慢咽血糖稳(糖知讲堂)

前不久,我在门诊遇到一个被诊断出糖尿病不久的患者,他服药后,餐后血糖仍然控制得不理想。我仔细询问他的饮食习惯后发现,他的饭量虽然有所控制,但吃饭速度太快,一顿饭不到10分钟就搞定了。吃饭太快是他餐后血糖控制不佳的主要原因。

进食过快胰岛素跟不上。正常人胰岛素分泌包括两个方面,一是基础胰岛素的分泌,另一个是餐后第一时相分泌(进餐后30分钟出现胰岛素分泌高峰)。糖尿病患者往往胰岛素第一时相分泌减少,如果吃得太快,葡萄糖迅速进入血液循环,即使注射胰岛素,餐后血糖仍然会很高。

进食过快容易吃得多。食物进入人体后血糖会升高,当升到一定水平,大脑食欲中枢就会发出停止进食的信号。如果饮食过快,当大脑发出停止进食的信号时,往往已经吃入过多的食物,易导致餐后血糖过高。多花一些时间咀嚼食物,食欲中枢才能发出正确指令,使人饮食适量并有饱腹的感觉。

进食过快影响食物吸收。吃饭太快会影响食物营养成分的充分吸收。糖尿病患者摄入的食物常常是经计算得来的,其有效营养成分更应被充分地消化吸收和利用。

因此,建议糖友平时吃饭养成细嚼慢咽的习惯。每口食物咀嚼10—20次,每餐饭不少于20分钟。坚持一段时间,餐后血糖会有明显改善,体重也会随之下降。▲打胰岛素,5环节易出错(糖友信号灯)

中华医学会糖尿病学分会主任委员翁建平近日指出,我国已经使用胰岛素的患者中,血糖达标的只有37%。注射技术不规范,是造成血糖达标率低的重要原因之一。解放军总医院第一附属医院内分泌风湿免疫科护士长贾喆告诉《生命时报》记者,糖友注射胰岛素时,以下5个环节最容易出错。

1.注射时间。胰岛素分为速效、短效、中效、长效等不同类型,应根据类型选择注射时间。速效型在每餐前注射,短效型在用餐前15—30分钟时注射,中效型在每天晚上9—10点钟睡觉前注射,长效型在每天固定的时间注射。餐前注射还有一个原则是,见饭打针,不可打针后等饭,打针后还要避免剧烈活动,以防发生低血糖。

2.注射部位选择与轮换。最适合胰岛素注射的部位是腹部、大腿外侧,上臂外侧和臀部,比较常用的是腹部,注射方便,吸收均匀。注射部位要避开硬结、伤口、感染和瘢痕处。注射部位要轮换,每天注射要小轮换,两次注射点相距最好是2厘米;每周注射大轮换,如腹部、上臂、大腿等部位轮换,也可同一部位对称轮换,如左右侧腹部、左右上臂等。注射部位用75%的酒精消毒,消毒范围直径5—6厘米,不可用碘酒消毒,碘会降低胰岛素的效果。

3.注射前要充分排气。方法是针尖朝上轻轻推动注射键,直到有一滴饱满的药液挂在针尖上。如果排气不充分,会导致注入药量不准,影响血糖达标。

4.进针方式及角度。目前广泛使用的4毫米或5毫米超细超短型针头,注射时无需捏起皮肤,进针角度要垂直注射。如果是偏瘦型的患者或使用8毫米的针头,需用大拇指和食指捏起皮肤垂直注射。药液推完后不要立即拔出针头,停留10秒钟,保证药液全部吸收。

5.注射完,针头不可重复使用。注射完毕后应立即取下针头,防止因温度变化导致药液外溢,影响注射剂量的准确。针头重复使用会出现钝化和堵塞,不仅增加疼痛感,导致皮下脂肪增生和硬结而影响胰岛素的吸收,而且会造成“空打”,影响注射剂量的精确性,严重的可能出现感染、断针等。▲筛查卒中,颅内动脉也要看(远离脑卒中)

中国脑血管病疾病负担严重。”在前不久举行的第四届中国慢病管理大会心脑血管疾病防治论坛上,中国医师协会神经内科医师分会副会长王拥军教授介绍,世界卫生组织资料显示,全球慢性病死亡约占总死亡病例的63%,中国为83%。其中,脑卒中因高复发率、高致残率、高死亡率等特点,显得尤其突出。

“我国对脑卒中的防治经验,很多借鉴于欧美国家,但最新研究发现,中西脑血管病发病特点有不少差异。”王拥军介绍,脑卒中主要分缺血性和出血性两种,欧美国家出血性脑卒中占10%,而我国达到30%;从血管病变位置上,欧美脑卒中发病主要与颈动脉粥样硬化有关,而我国颅内动脉粥样硬化则占33%—50%。亚洲人在这方面特点相似,例如韩国占56%,新加坡占48%,泰国占47%,而欧美的高加索人只有8%。也就是说,在我国筛查脑卒中,不光要关注颈动脉,颅内动脉一样重要。

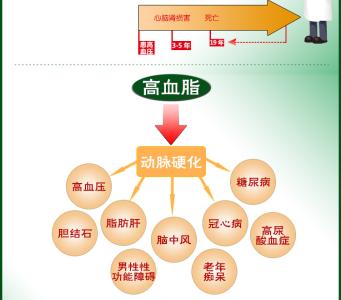

在缺血性脑卒中发病年龄上,美国患者平均为74岁,而我国患者往往在66岁左右就不幸“中标”。试想一下,如果一个人刚退休不久就得了脑卒中,生活无法自理,不但生活质量大幅下降,还会拖累整个家庭。王拥军提醒大家,为了远离脑卒中,及早养成良好的生活方式至关重要。早戒一天烟,就能为血管健康少减一分,均衡膳食、坚持锻炼身体就能为大脑健康多加分。血脂高、血压高、血糖高的三高人群,一定要在医生的帮助下尽快恢复指标,避免进一步损害脑血管。

对于因脑卒中住院的患者,无论症状轻重,出院后都应遵医嘱进行全面健康管理,包括戒烟、调脂、抗栓抗凝、降糖降压等。▲

爱华网

爱华网