我读许良英先生·傅国涌

一

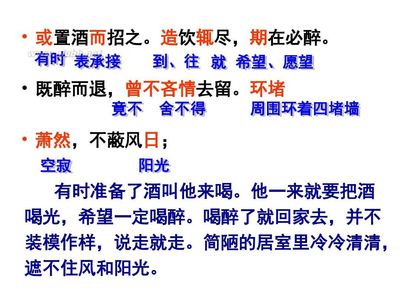

许良英王来棣夫妇生前合著的《民主的历史》是一部未完成的著作,因吴敬琏等友人的催促,他们在2011年夏天将这部书稿交付出版。当此书2015年5月由法律出版社出版时,王来棣和许良英已经于2012年12月31日、2013年1月28日相继辞世了。

自1988年起,许良英和王来棣沉下心来,用二十几年的时间,探寻民主在西方的历程,从雅典、罗马到荷兰、英国、美国。这部书的形成过程也是自我启蒙的过程。1988年许良英已68岁,王来棣已62岁。他们发现自己对世界文明史太陌生了。许良英年轻时接触爱因斯坦的思想,似乎与文明世界不太隔膜。但直到1980年代,他才意识到自己和周围的人对民主的历史所知甚少,多所误解,他决心从头学起,为自己启蒙。他埋头于经典之中,从亚里士多德的《政治学》、希罗多德的《历史》、修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》等著作中重新认识持续256年的雅典民主制,他认为雅典民主制的核心内容为“多数决定”原则(他不同意将“多数决定”简单化地翻译成容易导致误解的“少数服从多数”),但多数决定原则不能无条件应用于人类活动的一切领域,雅典人就是在这里出了问题。第一个解释月亮由于反射而发光的哲学家阿那克萨哥拉被捕入狱并被驱逐出境。提出“人的万物的尺度”的哲学家普罗塔哥拉被驱逐,著作被公开焚毁。哲学家苏格拉底被处死,在公众法庭上是以281票对220票通过的。在多数决定原则之外还要有与之平行的保护少数原则。雅典人虽创造了民主制,却没有形成人权概念。循着这一脉络,他考察了罗马共和、文艺复兴,特别是对于荷兰共和国及现代民主理论的诞生,对于洛克和英国议会民主制的形成,他都有自己的体悟。他赞赏格劳秀斯的天赋权利说,认为是奠定现代民主理论的第一块基石,同时他为格劳秀斯否认主权在民的概念而感到遗憾。他为荷兰哲学家斯宾诺莎弥补了这一严重缺陷而欣慰,他十分欣赏斯宾诺莎在《神学政治论》中的论断:“政治的目的绝不是把人从理性的动物变成畜牲或傀儡,而是使人有保障地发展他们的心身,没有拘束地运用他们的理智;既不表示憎恨、忿怒或欺骗,也不用嫉妒、不公正的眼加以监视。实在说来,政治的真正目的是自由。”

许先生以前也曾服膺卢梭的学说,视为近代民主思想的源头,直到多年后才发现卢梭“公意”说中隐含着的危险。他自述:“由于我当时对民主的历史和理论所知甚少,附和了国内长期来流行的观点,把卢梭作为近代民主启蒙思想的主要代表。80年代中期以后,开始系统学习民主的历史和有关的理论著作,方知道对现代民主制影响最大的思想家是比卢梭早一个世纪的英国哲学家洛克,而‘人人生而平等’、‘主权在民’等论点在洛克和卢梭以前就有了。事实上,卢梭的思想十分混乱,甚至有不少反民主、反科学、反理性的成分,这些错误思想导致法国大革命时的雅各宾专政和20世纪的极权主义暴政。”他的反思也可以看成是从卢梭回到洛克,在详细讨论了洛克在《政府论》中阐述的思想之后,他认为《政府论》不是书斋中闭门造车的学术著作,而是对大宪章到清教徒革命经验的理论总结,融合了常识、经验和理想、期望。

有人认为《民主的历史》没有让人耳目一新的创见,如果熟悉西方文明史,所述的基本上可算是常识。这些看法不无道理。但如果了解许先生走过的路,就知道他著书的目的不是提出标新立异的学术观点,也不是为着藏之名山、传之不朽,而是一种与自己的人生血肉相连的反思,融合了他的经验、挫折、理想和期望。

二

许良英1920年生于浙江临海张家渡。他成长的年代,“五四”的浪花早已消退,他遭遇了空前的民族危机,虽然他只是个偏僻地区的小学生,蒋介石给他留下的印象却是“军阀”、“卖国贼”。国民党的“政治”则是肮脏的交易。他厌恶“政治”,找到自然科学作为自己的精神避难所。1937年抗战爆发,他失学回家,在故乡自学一年,接触到大量近代物理学的新书,读了爱因斯坦的文集《我的世界观》,受到强烈的震撼。他从初中二年级就开始崇拜爱因斯坦,决心成为一个物理学家。他报考了浙江大学物理系,1939年2月在广西宜山入学,成为王淦昌的弟子。

然而,当浙大辗转迁徙到遵义后,他的思想发生了重大变化,他对物理的兴趣逐渐消退,取而代之的是革命的激情,他把大量的时间投入到红色书籍的阅读,决心寻找中共地下党,走职业革命家的道路。一个热切的“科学救国”论者转变成了狂热的革命者。2001年6月24日,他写给李慎之的信里说:“我走上革命道路,不是靠任何师友的启蒙,而主要是从现实和书本上领悟得来的。……我投身革命的过程另一个与别人不同的是,我不是为了追求民主而找到党的,而是为彻底解决社会的不公、实现共产主义而入党的。”

1938年,临海张家渡村有人到延安,寄回一本油印的抗大讲义《辩证法唯物论讲授提纲》,这是他第一次接触到这类读物,从此他开始关心起马克思主义哲学,甚至产生过一个念头:用马克思主义哲学来解释现代物理学新发现的许多惊人现象。1939年暑假,他买到列宁的《唯物论与经验批判论》。此后,他又读到介绍马列主义理论的刊物《理论与现实》,还有关于红军长征的小册子。

1940年初,他到遵义不久,即在浙大总办公室的照壁上,看到了“实行三民主义”的标语,但“三民”两字模糊,细看隐约露出“共产”两字,这是红军五年前留下的标语:“实行共产主义”。从那个春天起,他再也无心钻物理。他集中精力阅读了一些介绍共产党的红色书籍。他说自己从小胆小怕死,为了革命,必须正视极端严重的生死问题,经过一年多的反复思想斗争,他有自信可以面对枪口、刑具和刺刀了,才主动申请参加浙大左翼社团“黑白文艺社”。1941年1月皖南事变发生后,浙大校内空气骤然变得紧张,“黑白社”垮了,他与同学组织了“质与能自然科学社”,出定期壁报《质与能》,组织“中国科学为什么不发达?”等讨论。他还读了毛泽东《论持久战》等著作。1942年他大学毕业,王淦昌要他留校做助教,但他无动于衷,因为他决志要去寻找中共地下党。结果在桂林找了几年也没找到,1945年1月下旬,王淦昌写信要他即回浙大,并说曾在贵阳日报上登广告找他。他从桂林一路流浪回到湄潭,历经169天的流浪生活才回到浙大。1946年,浙大复员时他路过重庆《新华日报》馆,才加入中国共产党。后来到杭州参与领导地下党组织的学生运动。

1949年杭州刚解放,地下党走到地上,许良英到杭州青委工作,领导告诉他,如果到宣传部可以当副部长,在组织部只能当科长,在伙食、看文件、参加会议等方面的待遇都不一样。他认为干革命连生命也不计较,现在计较这些未免太可耻了,他宁愿当科长,发现部长一律吃中灶,而他和大家一起吃大灶,经常一起参加劳动,而那些曾经一同战斗过的同志一旦当上部长,就摆出了首长样子。即使这样,许良英那时仍然是标准的左派,在“三反”、“五反”运动中,他在杭州发动学生把私营商店的资本家逐户拉出来揪斗。1952年,他调到中国科学院工作。1957年5月24日他到北大看大字报,认为“诬蔑党、诬蔑马列主义的毒草出现不少”,是尖锐的阶级斗争的表现。他还对同去的赵中立说:“每次阶级斗争我都积极参与,唯有这一次却只能袖手旁观,内心非常痛苦。”

直到6月8日《人民日报》发表社论,以8个版面刊登批判毒草的文章和报道,许良英无法理解《人民日报》为什么突然翻脸,这种做法太粗暴了。他以为是宣传部擅自做主,为此他到处找人去谈,包括杜润生、于光远等人,“活像一个堂吉诃德。”“堂吉诃德”之举使他遭遇了“碎骨之痛”。

1958年2月下旬他被开除党籍,党纪处分书上连他的入党时间、地点都是错的,在“犯错误原因”一栏赫然写着“一贯有个人野心,每当个人野心不能满足,就同党对抗。”青年时代历经千辛万苦找到的党将他甩出去了。组织对他的处理是发配黑龙江密山国营农场监督劳动,他在许可的空间里选择了回乡务农,“自谋生路”在当时几乎是绝路。在处分决定后面的空白处,他依然诚恳地写下誓言:“保证永远听毛主席话,跟共产党走。保证永远不说一句不利于社会主义的话,不做一件不利于社会主义的事。”他真诚地相信自己错了,他要用体力劳动来改造自己,脱胎新生。在故乡农村劳动改造的漫长岁月里,无论是大跃进、文革,他都在劳动之余阅读《毛泽东选集》、《列宁全集》、《马克思恩格斯全集》,处处以一个共产党员的标准要求自己,为此曾得罪很多人。直到1970年他在故乡回顾自己前半生,还说,“我一生最感到光荣和幸福的,是有幸七次见到我们的伟大领袖毛主席。我也曾有幸多次听到周恩来等中央首长的亲切教诲。”1972年他特地到韶山朝圣,五次进出毛泽东故居,每次都含着热泪。

直到1974年,他为《爱因斯坦文集》出版的事留在北京,才从长期的个人崇拜噩梦中醒过来,审视此前走过的道路。在幽暗的煤油灯下,他编译了《爱因斯坦文集》,研究爱因斯坦的世界观,他早年接受的科学训练,一点点将他唤醒。在临海张家渡的“风翻书楼”,他就知道爱因斯坦的箴言,“国家是为人而建立,而人不是为国家而生存。”然而,爱因斯坦的民主自由思想不久就被他抛弃了。他真诚地信服了斗争、专政、铁的纪律、革命的战略与策略那一套话语,并由衷地以为通过革命可以实现理想的公平,为此付出了34年的光阴。

1978年,当他重新回到中国科学院时已58岁,他心情沉重而抑郁。随着《爱因斯坦文集》三卷本的陆续问世,以及他对科学哲学和世界科学史的研究,从上世纪70年代末以来,他发出的声音越出了科学界。世界科学史视野,促使他晚年走向民主的历史和理论研究。

三

我和许良英先生的交往,是先读其文,后识其人。

早在1980年代末,我即读过他发表在《世界经济导报》上的文章《民主是安定团结唯一可靠的保证》。直到1995年夏天,我才读到他的大量文章,如《人权概念和现代民主理论》等,这是我真正了解他的开始。 许良英(左)与本文作者

也是那一年,我在西湖边的三联书店买到先生主持编译的三卷本《爱因斯坦文集》,浅绿色的精装本。我读了第一卷的大部分和第三卷的全部,爱因斯坦关切社会的那些文字和巨大的人格魅力深深地打动了我这个对物理学一窍不通的人。我还读到了他的《爱因斯坦的民主、人权思想对中国的影响》、《中国物理学家的社会责任感》两文,那是包括许先生在内的中国科学家群体走过的荆棘路的见证。

那一年冬天,我意外地收到许先生给我的来信,还有2000元人民币,是托他弟弟辗转送来的。当时,我妻子住院,信和钱送到医院的病床上。我与他素昧平生,他只是读到了我的一篇不成熟的长文《民主阶段论》,并听说我生活困难,就伸出了援助之手。他信中说,这钱是一位离休老干部在工资中节约下来的,托他转送给需要的人。这是我完全想不到的。那个冬天很冷,他的问候和关怀成为永远的温暖。他在信中对我的有些论述提出了尖锐的批评,并强调首先把民主的概念搞清楚。从那时起,我们开始了18年的交往。

1996年夏天,我第一次来到北京中关村,敲开了他的家门,如同早已相熟,我们谈得非常愉快。记得那天他留我吃了中饭。他特别推荐我读萨拜因的《政治学说史》、罗素的《西方哲学史》等书。他还告诉我,1980年,他参与为中共中央书记处“科学技术知识讲座”第一讲《科学技术发展的简况》起草讲稿,提出了“科学和民主是现代社会赖以发展、现代国家赖以生存的内在动力”的观点。接着发表论文《试论科学和民主的社会功能》加以论证。他说那时他对民主的概念其实也很模糊,为了搞清楚民主的源流,他与夫人决心合写一部书。由于对西方历史不熟悉,他说,每形成一个概念都需要阅读大量历史文献和有关论著,而他的视力只有0.1,加上年纪大了,记忆力衰退,各种干扰又很多,写作断断续续,进展很慢。

有一次我和王天成去看他,天成告诉他一本英文版的荷兰文献,砖头一样的大书,他没有读过,他就叮嘱天成帮他复印。我有时候看到一些书,觉得跟他的研究有关,也会推荐给他,他觉得有价值,都会去买。一丝不苟的治学态度,在这本著作的写作过程中处处体现出来。

经过阅读、研究和思考,他厘清了民主的概念。他不同意将民主、共和、宪政这些概念并列,他认为:“民主概念的内涵实际上已包含了共和(政府首脑由选举产生)和宪政(政府权力受宪法限制),虽然立宪君主制的国家元首(国王)是世袭的,但他并无实际的政治权力,掌握实权的是议会和政府首脑(首相)。因此,立宪君主制与共和只是形式不同,实质是相同的。总之,把民主与共和、宪政并列是不合逻辑的。可以与民主相提并论的是自由、人权、法治,四者紧密联系,互为依存。自由是民主的灵魂和目的,人权是民主的前提,法治是民主的保障。民主、自由、人权、法治这四位一体构成民主政治的大厦。”

从1998年起,他与李慎之保持了五年的通信,2003年春天李先生去世后,他将他们之间全部的通信复印了一份给我,我当时写了一篇长文《“知其不可为而为之”的“悲凉”——从李慎之与许良英的43封通信解读李慎之晚年思想》。他们的书信往来中,对于具体的人、事乃至观点有不少的分歧,包括对顾准的认识。他们与顾准差不多是同时代人,自1994年《顾准文集》出版以后,在中国知识界引起震动,李先生对顾准的思想和人格都极为推崇,许先生虽也十分敬佩顾准独立思考和不屈不挠的精神,同时却不讳言自己对顾准思想局限的看法。当他看了胡杰拍摄的纪录片《寻找林昭的灵魂》,却深受感动,对林昭的思想大为认同。2008年是林昭殉难40周年,我想编一本纪念文集,给他写信,他表示支持,并写了一篇很有分量的文章《林昭,中国的布鲁诺永生!——纪念林昭殉难40周年》。他看到林昭血书中提出的“极权”这个说法时,感到万分震惊。因为“极权”或“极权主义”他是到1980年前后才首次见到,而林昭在1960年就知道并使用。这在同时代的知识分子中绝无仅有。

如果说1980年许良英发表的《试论科学和民主的社会功能》还是带着过去意识形态的痕迹,他对世界文明史的重新理解也刚刚起步,那么到1988年发表的《驳民主缓行论》,1989年发表的《民主与科学是现代国家立国之本》、《“五四”和中国的民主启蒙》等一系列文章,他对民主的思考已经走向深入。《民主的历史》是他们夫妇最后探索的足印。他后半生致力寻找的未来中国,已经不能及身而见了。

爱华网

爱华网