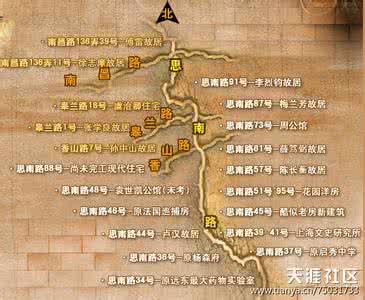

1930年代的上海租界 示意圖

第一次去上海的人,可能首先想到的是外滩、浦东、南京东路、城隍庙、豫园、徐家汇大教堂、新天地……这些最著名的地标。第二次去上海,我想看到的更多。去年底在上海呆了半个月,找了一些有意思的街巷逛了逛,走的地方越多,发现自己所了解的越少。“上海是无法被轻易阅读的”,作为一个中西文化的交汇点,她的历史也许不算长,但风云变幻、名人荟萃。这些盛满了故事的老街、老房子像散了页的老照片般遍布上海,很容易被旅行者忽略。因此,俺筛选出了三条综合路线给大家参考,不仅包括老房子,还有美食和购物场所,走下了这些地方,对上海的历史与现状多少就有一定的了解了。

路线A、从人民广场到鲁迅公园(这条徒步线路比较长,建议早点出发,或者分两天逛)。

上午:人民广场——南京东路/福州路

下午:外滩——外白渡桥——苏州河——四川北路——多伦路——山阴路/甜爱路——鲁迅公园

如果到上海,人民广场不可不去,它可以说是上海的神经中枢,集中了N座文化艺术展馆:美术馆、博物馆、城市规划馆和上海大剧院、上海音乐厅(可以在豆瓣的“看展览小组”了解展出情况,有需要的话可在票务网订票)。若只看外型,我最喜欢的是上海美术馆,它原为上海跑马总会,建于1933年,是新古典主义的建筑风格。远远望去,整栋建筑非常典雅,与周围尖叫的现代建筑比起来,它显得既传统又时尚,这也是上海许多老房子的特色。它们的建筑风格带有鲜明的时代烙印,但又超越了那个时代,无论何时看上去,总是那么大方气派。也许,这就是经典与流行的区别吧。

人民广场周围商场很多,北侧的新世界是个有年头的百货商场,装修风格有些落伍,但每到傍晚,就会有一些老克勒模样的老年人聚集在门口,播放舞曲,很投入的跳起了交谊舞,很西化的氛围。人民广场的饮食也非常方便。在广场南侧地下,有个迪美购物中心,跟迷宫似的。除了肯德基这些快餐店外,还有个美食广场,集中了口味各异的多个小店,因为竞争激烈,所以物美价廉,一人16元就可以吃到丰富的套餐,果盘果汁也很便宜。这个价格在上海,绝对很实惠了。

如果想去远一点,广场北侧有黄河路美食街、西侧有吴江路美食街、东侧有云南路美食街。云南南路小吃历史最早,许多上海人现在则爱来此吃夜宵;黄河路距离最近,但缺乏特色,我没觉得有什么吸引人的馆子;吴江路比较远,但里面有家小杨生煎,在上海很知名。生煎包有点类似西北的汤包。小杨生煎开了几家连锁店,黄河路上就有,但公认吴江路的味道最正宗。这条路口还有个“柏德里”石坊,据说年代久远。

从人民广场穿过西藏中路向东走,就是南京东路了,这里有许多著名的百年老店。南京东路不是个购物的好地方,大商场价格贵,小店宰外地人。最让人不舒服的是中年妇女售货员面若冰霜,成天挂着一副苦瓜脸,令人很不舒服。中国的服务业水平是越往北越糟糕。南京东路也可看展览,422号有间朵云轩,创建于光绪年间,张爱玲在其小说《金锁记》里就曾提及朵云轩特制的信笺,现在它是艺术收藏机构,与北京荣宝斋齐名。楼上有展览馆,不时举办些字画艺术展。

撇开繁华的南京东路,往南走,在西藏中路的九江路口(西藏中路316号),有一座带钟楼的哥特式基督教堂——沐恩堂,建于清光绪年间。1927年,宋美龄和蒋介石的婚礼就在这举行。教堂平时不开放,逢周日做四次礼拜,可进入参观。

福州路与南京东路平行,也通向外滩,但安静了许多,它是旧租界最早开辟的马路之一,旧称“四马路”,书卷味很浓,走起来很舒服。这条书街,集中了古籍书店、外文书店、社科书店、书城等数家大小书店。“福州路的兴旺,缘自1916年中华书局总店建在河南路福州路上,书业由此从河南路棋盘街向福州路延伸,1931年大东书局迁入福州路310号营业,1932年世界书局也在福州路390号建店,导致中国书业尤其是新书店的中心转向福州路,福州路终于店多成市。”

福州路除了有书淘外,小吃店也不少。比如老正兴的浙江菜、王宝和的大闸蟹、振鼎鸡的白斩鸡、杏花楼的粤式糕点。还有个逸夫舞台(701号),是京剧界两大舞台之一,与北京长安大戏院齐名。周末常有讲座。

从外滩(太知名,不用我细讲了)向北走,接近苏州河的地带被称为外滩源(由苏州河黄浦江围出来的三角地带)有14座历史保护建筑:英国领事馆、上海大厦、浦江饭店等,有时间可以逐个看看。

外白渡桥是苏州河汇入黄浦江口的闸门,虽然外观看起来普通,却是上海的象征之一,也是上海钢式桥梁的“鼻祖”,到07年1月,已满百岁。苏州河臭了几十年,因此当年电影《苏州河》中牡丹跳入苏州河,上海人惊讶:“这样的河,也敢跳啊?”我因喜欢周迅,因此对这条河有些亲切感,专门沿着河边走了走。苏州河多年前已经在整治,据说清澈多了。可我看到的河水还是浑浊的,有股腥臭味,沿岸处漂浮着水生植物和少许垃圾,绝不是赏心悦目的那种。

河畔北苏州路2509号是座邮政大楼,这栋建筑位于桥头转角处,古罗马巨柱式建筑与17世纪意大利巴洛克钟楼建筑风格于一体,雄伟壮观,特别是从桥对面看过来,气势磅礴。它是国家重点文物保护单位,建筑的一部分被作为上海邮政博物馆,除了孤品与珍品邮票外,还有1909年上海邮政总局运输邮件用的马车、上海第一条定期航空邮路时所用的的火车、飞机,可惜都是复制品。

沿着商业街四川北路一直一直往北走,左侧有个路口转进去,就是多伦路。这是一条不能错过的文化街,长550米的街道,有100多幢英法日荷式洋房,有孔祥熙的旧居、白崇禧的旧居,白先勇的童年就是在210号的白公馆里度过的。还有居住过鲁迅、郭沫若、茅盾、瞿秋白、叶圣陶、丁玲、夏衍、冯雪峰、柔石、沈尹默等几乎当年左翼文化运动所有知名人士的景云里。“景云里建造于1924年,只有坐南朝北的3排三层小楼,是上海很普通的石库门,当年租金很低。住在这儿的文化人几乎前门对后门,叶圣陶住11号,茅盾和冯雪峰住11号甲,后门对面18号住着鲁迅,23号住柔石,17号住周建人。中国左翼作家联盟、上海艺术剧社也在多伦路创建。真是“一条多伦路,百年上海滩”。

也许我去时是旅游淡季,行人非常少,多伦路清净优雅。这条L型的小街,除了诸多名人故居外,还有一些茶馆、咖啡馆、收藏馆、字画店,还有一座钟楼和中国庙宇外型的基督教堂,均小小巧巧的,很精致很舒服的模样。故居和洋楼的周围有着上海地区最大也是保存最完整的老式石库门建筑群,常看到一些老年夫妇从弄堂里互相搀扶着出出入入,有时候提着菜,有时候溜着狗,很有生活气息。弄堂有个小小的理发店,尽头还有个宾馆,是石库门的房子改建的,很低调的隐藏在居民区。楼梯窄窄的、通道暗暗的、窗子小小的,曲里拐弯的,上海人家想必就是这样的风格。最高一层的标间窗户大一些,房价150元上下,我盘算着下次来这里住住,体验一下住在石库门,与名人为邻的感觉。

从多伦路出来,沿着四川北路往山阴路方向回走,四川北路2050号就是内山书店。现在它的一楼成了工商银行,二层还保留着原貌,免费参观。山阴路比四川北路安静,又比多伦路热闹,有很多老公寓、小店和梧桐树,杂而不乱。老房子虽不如南京东路那般耀眼,又不如多伦路修整的那样体面,但旧虽旧,面目齐整,像浆洗好了的家常衣服,很亲切自在的感觉,是上海市民最真实寻常的生活。

如果你从山阴路穿过,也许不会注意到132弄。它由两排相对的石库门建筑围成了一个长方形的独立院落,尽头9号就是鲁迅先生住过的三层小楼,也是在这里,他与世长辞。不同于有些名人故居的花枝招展,鲁迅故居沉默可亲,很朴素的与众多邻居打成一片,唯一的区别是阳台上没有晾晒衣服。楼下有个小天井,简简单单的种了一二株植物。这里很安静,却有种力量,让你一接近就自然的放轻了脚步。室内陈列由许广平亲手布展,我没有进去,想着下次等R一起参观。

与山阴路几乎平行的另外一条通向鲁迅公园的是甜爱路,这是一条据说是上海最浪漫的马路,曾是非常有名的“情人墙”。路两侧是成排的水杉,白天看起来没有特别之处,但一到夜晚,这条幽静的小路才有味道。在路的尽头,有一间“甜爱咖啡馆”,它的浪漫都凝缩在店名里了。

其实在甜爱路和山阴路之间,还有一条甜蜜的曲折小巷,叫做千爱里(即内山书店后弄——山阴路2弄),据说当年鲁迅和许广平常来此散步。千里爱是“日商东亚兴业株式会社产业,建于20世纪20年代初。取‘千爱’名,因日文中的‘千爱’两字的含义与汉语相近,有‘爱之千家’之意。当时在此居住的均为日侨,寓居在3号的房主就是内山完造”,是幢坐北朝南的新式里弄花园洋房。就在这里,他多次掩护、帮助鲁迅、郭沫若、陶行知等左翼作家避难。

再往北走就是鲁迅公园了,原名虹口公园,当年是英国人设计的体育公园,现在里面有鲁迅墓地、纪念亭、纪念馆等。鲁迅公园周围绿化很好,这里曾经是英美租界,四处可见欧式小洋楼的红砖屋顶。从繁华的人民广场、南京东路一路走来,心情从浮躁趋于平静。虹口区的生活节奏似乎比黄浦区缓慢从容许多,人们的神情也较轻松。一网友评价说虹口是娴静温雅的,这也是我的感受。

路线B、这一带道路错综复杂,花园洋房西式公寓星罗棋布,因此是一条之字型路线。

上午:(中山公园地铁站)愚园路——静安寺——常熟路——五原路——武康路——余庆路

下午:徐家汇公园——衡山路——东平路——汾阳路——淮海中路(陕西南路地铁站)

愚园路在中山公园与静安寺之间。如果是春秋季,不防清早先逛逛中山公园,它是上海原有景观风格保持最完好的老公园,而且植物特别多,除了有樱花、水杉、银杏外,华东地区最大的一棵悬铃木也在此园。公园北面就是华东政法大学,它的前身是圣约翰大学,是上海最漂亮的花园校园。

愚园路乍看起来是条杂乱的街道,各种时代的建筑和风格毫无章法的排列在一起,但寻觅之下你会发现,这里其实有不少深宅大院,只是有的变成餐厅、糕点店、杂货店、广告公司、小诊所;有的变成幼儿园、学校、大杂院,破败而温情。少数几座保护完整的也被移做它用,不能擅入。这不仅仅是愚园路,也是上海老建筑的普遍命运。上海不像青岛或鼓浪屿,能够较完整地保留殖民地时期的城市风貌,上海做的往往只是“点”的保留,建筑物周边的风貌绝大部分已被破坏,新开发的建筑无论在风格还是高度上都没有受到限制,使不少原本优雅的旧洋房在现代建筑的蚕食下显得尴尬局促,与周围格格不入。

回头再看愚园路,它还保留了什么呐?395弄的涌泉坊,是三层西班牙式的新式里弄的经典示范;419弄的十栋洋房,是当年犹太人建造的,称为“十样景”;749弄63号,曾经住过汪伪特工头头李士群,65号则住过大名鼎鼎的周佛海。这条路上最气派豪华的建筑当属1136弄31号汪精卫的旧公馆,它的前身是原国民党政府交通部长王伯群的别墅,现在属于长宁区少年宫。愚园路1320号是锦江饭店传奇老板董竹君的宅院;愚园坊11号是沈钧儒的旧居;愚园路218号(与乌鲁木齐交界处)是百乐门大酒店,它就是近代上海最著名的百乐门舞厅,梁实秋的妻子韩菁菁还曾经是百乐门的“一代歌后”呐。

从静安寺往南,转入常熟路前记得去看看华山路303弄16号——蔡元培的故居纪念馆,这是一幢三层高的英式花园洋房。常熟路下接衡山路,又有地铁站,十分热闹,两侧的街道可就安静多了。它的东侧是华亭路和延庆路,均有大片联排旧欧式公寓与别墅,这一带解放前曾经是上海最昂贵的高级住宅区。80年代后,华亭路也一度非常著名,大量出售从港粤打包来的境外旧服装或私人仿制的新潮服装,被称为“上海小香港”。后来,附近的襄阳路代替了华亭路,成为上海的“秀水街”,06年市场被关闭。现在的襄阳路沉默了许多,华亭路也基本恢复了它原来的平静。

常熟路西侧是五原路,乌鲁木齐中路到丁香花园之间的一段,是我在上海最美的收获。这是一条没有什么人会注意到的马路,没有商店摊档、没有名人故居、没有车马喧扰,没有刺眼突兀的现代建筑,路边几乎是清一色的保存完好的欧式联排公寓,外墙在岁月的浸染下,当年鲜艳的柠檬黄变成了淡黄。不时也会出现一二个浓荫蔽日的深宅大院,像古堡一般沉静,偶有行人如我一般慢悠悠的从爬满常春藤的围墙下走过。两排整齐的法国梧桐,叶子已经凋零,朝天那一侧枝干的树皮是白色的,远远望去好像覆盖了一层雪。走着走着,会有些恍惚,好象时间变缓了,世界也静止了;又仿佛是回到了过去,走进了微微发黄的历史画卷里。五原路也许不是上海最美丽的,但绝对是走起来最轻松舒服的马路,它的秋天更令人向往。

五原路北侧平行的一条路是安福路,有上海话剧艺术中心,斜对面有个面积不大的马里昂巴咖啡馆,是艺术青年聚集地,周末有时会放映中外话剧。与五原路相交的武康路,也是条安静的马路,欧式别墅一幢连着一幢,陈丹燕在《上海的风花雪月》中形容武康路的老房子有一种“江河日下的精致”。确实,单看每一座都很漂亮,但整条路看上去不如五原路那样浑然一体。武康路113号是巴金的居所,在这里他写下了《随想录》;393号是黄兴故居,曾作为学校使用,现在是普通民居。

Shanghai_1928_Bund_Cenotaph 1928年的上海公共租界外灘一景

武康路与淮海中路(1842号)交界处有一栋庞然大物,像是乘风破浪而来的巨轮,让我想起了武汉黎黄陂路的巴公房子。它就是武康大楼,昔日的诺曼第公寓(或称东美特公寓)。1924年由法商承建,是当年上海著名匈牙利籍建筑设计师邬达克的作品。诺曼第公寓是上海最早的外廊式公寓建筑,极具法国文艺复兴式风格。它的斜对面是淮海中路1843号宋庆龄故居,早前是蒋纬国的寓居,后来由蒋介石划给宋庆龄,她从1948年一直住到1981年逝世,长达30余年。

穿过淮海中路再向南走是余庆路,这条狭窄的小路,安静清幽,和五原路的气质一脉相承,据说也是上海的情侣路之一。余庆路190号是一幢具有现代装饰风格的花园住宅,陈毅和柯庆施都曾在此居住过,现为上海市委机关幼儿园。

余庆路的尽头就是徐家汇公园和衡山路。徐家汇公园是个比较大的街心公园,园内有中国唱片业的鼻祖——老百代公司的旧址“小红楼”,冼青海、聂耳都曾在此工作过。现在,上海音乐学院的师生常在它南侧的广场举行露天音乐会。

衡山路应该是上海最具风情的一条路,它曾是法租界著名的贝当路,1943年更名为衡山路。全长不足3公里,绿树成荫,一路有很多老房子,被

改造成了餐厅、酒吧、唱片店、艺术品店、饭店、公寓等,橱窗精致洋气,很有设计感。衡山路53号,与乌鲁木齐交界处的转角是国际礼拜堂,为典型的哥特式建筑,1925年由当时在沪的外侨集资兴建。这座教堂的面积很大,有7330多平方米,是上海规模最大的基督教堂,庭院绿化得相当出色,如果能在这里举行婚礼一定非常浪漫。教堂平时不开放,逢宗教节日和周末、周三开放。

从衡山路来到了东平路东段,这又是我非常喜欢的一条马路。如果说五原路、武康路、余庆路是小家碧玉,清秀可人,那么东平路就是大家闺秀,多了一分华美与贵气。一走进东平路就立刻会觉察到它的不同,这里进出的人很少,两旁都是独门独院的豪华别墅。庐山有蒋介石与宋美龄的“美庐”,东平路9号是他们的“爱庐”,这是一幢三层的法国式建筑,是宋子文买给宋美龄的陪嫁,蒋介石与宋美龄婚后基本居住于此,这里也就成了蒋介石的上海官邸。可气的是现在作为上海音乐学院附中“9号楼”,门口有个大爷看着。我去的时候是黄昏,只有几个学生在门口玩,我晃着晃着就溜进去了,但房间都是办公室,不能随意参观。孔祥熙故居也在这里,现在是上海音乐学院附中“7号楼”。我真是妒忌附中的师生,能在如此优美的环境中上学办公。

宋子文的别墅东平路11号在爱庐隔壁,被改成了西餐厅。宋子文还有一幢别墅在岳阳路145号,那可真像一座欧洲古城堡,现在是上海市老干部活动中心。这些别墅无法任人参观,真令人遗憾。

从东平路进入汾阳路,与桃江路、岳阳路的交岔口是当年法租界的俄国小区中心,有个小小的街心花园,一座普希金铜像置于花岗石碑顶端,这是1937年旅居上海的俄国侨民为纪念普希金逝世100周年而集资建造的,后经多次损毁重建,现在看到的是1987年8月,为纪念普希金逝世150周年重建的,恢复普希金胸像惟一的依据只是一小张模糊不清的旧照片。

汾阳路是一条通向上海音乐学院的路,沿途有不少乐器、音响专营店,名人故居也不少。比如150号的“宝莱纳”餐厅,曾是白崇禧的别墅(另一套在多伦路,上集已说过)。79号(汾阳路与太原路交界处)是公董局总董府邸,这是一座法国宫廷气派的洋楼,庭院的树木是如此茂密,把整个建筑遮盖得严严实实,很容易被路人忽视,现在它成了上海工艺博物馆。45号(汾阳路和复兴中路交界处)有一幢奶黄色别墅,有着西班牙风格的明快与精巧,是1932年海关为总税务司建的官邸,也是由邬达克设计。抗日战争时期,丁贵堂在总税务司任副职,才入住这幢洋房,是第一个入住的中国人。建国后,丁贵堂举家迁至北京,原宅改为上海海关专科学校。20号是上海音乐学院,1927年由蔡元培与萧友梅共同创立,校内的礼堂是原上海犹太人俱乐部。

汾阳路走到尾又是淮海中路,走向陕西南路地铁站途中,会经过一个红瓦尖顶的花园洋房,巴洛克式的装饰风格,这就是淮海中路1131号的席德俊住宅。席德俊是旧上海银行世家出身,是汇丰银行第五任洋买办,这幢别墅是当时上海著名的德国建筑师事务所倍高洋行老板海因里希"倍高的杰作。建国后,曾一度作为比利时领事馆馆址,现如今是达芬集团总办事处。

这天的徒步穿过了长宁、静安、徐汇三个区,主要集中在徐汇区的法租界内。这一片以衡山路为对角线的两翼,是最有欧陆风情的地段,到处都是历史的影子,也是我最喜欢逛的一个区域,还有许多角落值得细细寻觅。

C路线、复兴公园——思南路——泰康路——绍兴路——茂名南路——淮海坊。路线呈U字型,主要集中在卢湾区。我认为思南路与绍兴路是来上海不能错过的两条街,值得消磨大半天的时光,因此这条路线最短,但文字篇幅最长。

上午:每条路线几乎都从一片草坪出发,绿色的早晨会带来一天的好心情,这次也不例外。复兴公园位于皋兰路,是目前我国唯一保存较完整的法式园林。公园原是一片农田,座落着一个小村名顾家宅,1900年租给法军建造兵营,后来改为公园,由法国园艺家柏勃(Papot)任工程助理监督。1909年6月公园建成,定名顾家宅公园,并于同年7月14日(法国国庆日)开放。由于当时仅限法国侨民出入游览,故俗称"法国公园"。里面有旋转木马哦,应该是为数不多的有旋转木马的公园了。在公园通向皋兰路的门口,有个著名的官邸酒吧,由吴大维投资。刚开业的时候是私人俱乐部的性质,经常有演艺明星出入,现在对外开放,谁都可以进入消费。

从复兴公园西侧紧挨着的就是思南路了,在复兴中路以北,与两条小路垂直相交,一条是皋兰路,一条是香山路,这两条看似不起眼的小路上,住过不少风云人物。皋兰路1号被视为西班牙建筑的典范,这幢三层的花园洋房是张学良的故居。有乳白色的外墙,楼前有个一千平米的大花园,以赵四小姐的名字命名为“狄园”。解放后,此楼曾是卢湾区工商联民主建国会的办公处,现作为上海市房地产管理局迎宾馆。

皋兰路16号有座拜占廷风格的宗教建筑,它别致的外型绝对不可能被旅行者忽视,这就是圣尼古拉斯教堂,是一座典型的俄罗斯东正教教堂,窗顶是半圆拱形,顶端高耸葱头形弯顶,大堂四周、弯顶有彩色壁画。它建于1928年,是当时漂泊在上海的俄国建筑师亚"伊"亚龙的作品。东正教在上海最盛时为1931年日军侵略我国东北后,那时外籍东正教徒从全国集中到上海,曾建立了七个教堂——新乐路教堂、皋兰路分堂、衡山路俄国学校传道所、惠民路教堂、绍兴路修道院、茂名路圣母堂、衡山路提唤堂。这座教堂在“文革”期间被毁掉上部的圆尖顶,改为一家工厂。20世纪末,这座教堂大修,恢复了尖顶。现在是上海知名的法国餐厅,叫作Ashanti。

皋兰路18号是虞洽卿的住宅,他是当年名闻上海滩的商界领袖人物。“现在人民广场附近的西藏中路旧上海时叫“虞洽卿路”,用华人的名字来命名这样一条大马路,这在当时的上海尚属首例,虞洽卿在十里洋场的地位可想而知。”这条路上还有著名的哲学家冯友兰的寓所。

香山路7号是孙中山故居,从1920年迁入直至1924年11月北上,与宋庆龄一直居住在此。他的《孙文学说》,《实业计划》和《民权初步》等重要著作,都是在这里完成的。室内的陈设是1956年来庆龄按当时原样布置的,绝大部分是原物。孙中山逝世后,宋庆龄继续居此,先后会见过美国记者史沫特莱、埃德加斯诺和作家肖伯纳。短短的香山路上,还居住过原国民党的立法院长孙科,GCD高官胡厥文。

再回到思南路。如果外滩是上海最漂亮华丽的橱窗,那么思南路就是上海优雅可人的后花园。思南路及周围街区,几乎囊括了上海包括花园洋房、乡村别墅、公寓民居在内的所有建筑样式,而且基本保存完好,可称为建筑博览街。外滩的知名建筑也多,但多样性上不如思南路;淮海路上的经典建筑名人故居也很多,但不如思南路安静浓缩。上海的生活节奏快,在上海逛街,常常心情很浮躁,静不下来,没有耐心细细的看,更没有心思拍照。可是一走进思南路,就好像茶叶遇着了清水,完全舒展开了,仿佛走在了鼓浪屿的小路上,又可以慢悠悠的边走边看了。思南路上的人很少,而且路边还提供了长椅,走累了就坐坐,翻翻书,想一想再继续,一点也不着急。思南路最好从北往南逛,因为南端的建筑保留不那么完整,接近建国中路时,就嘈杂起来了。

思南路的花园洋房样式极其多样,有英美法俄德式以及现代式和中西合璧式,有些别墅就好像童话中的小房子,有点梦幻,有点浪漫,令人驻足凝望,百看不厌,“法租界的西区是上海唯一经过精心设计的住宅区”。但遗憾的是,在上海不管多漂亮的建筑,都有内衣裤随时随地出现在窗口大煞风景,出现在大杂院也就罢了,挂思南路的别墅外窗特别刺眼,真是令人难以忍受。但这就是上海街景的一大特色,避无可避,只能忍耐。

上海的每一条马路都沉淀着一段历史,每一座老房子的背后都有一段往事。思南路原名马斯南路(Massenet,Rue),始筑于1912年,因为该年法国一位著名音乐家Massenet去世了,为纪念他,法租界公董局就将此路命名为Massenet,Rue——即马斯南路。这片高尚的住宅区是法租界在上海第三次扩张时逐渐建造起来的,“旧法租界以重庆路为界,路东以华人住户为主,路西因密度低,环境幽雅而租金昂贵,故以西侨为多。唯马斯南路是例外,基本上为华人住户及少数日侨,”屋主非富即贵。

思南路91号为时任中华民国的江西都督李烈钧住宅,现为幼儿园;他的东邻是曾任国民政府湖南省主席的程潜。思南路87号是梅兰芳故居,斋名梅华书屋,为一栋坐北朝南的西班牙式花园洋房,共四层,梅家在这里住了25年,直到全家1958年迁到北京。 1936年2月9日,梅兰芳在这里接待了卓别林。

思南路的门牌并非一直连续的,比如从周公馆到薛笃弼故居之间,有一二十号不见了,原来这里面隐藏了一条弄堂,连续的23幢独立式花园洋房,有着欧洲乡村别墅的风情。临街的那间就是最知名的周公馆,即“中国gcd代表团驻沪办事处”纪念馆。这一片别墅是原义品洋行房产,于是这条弄堂,被上海人称为“义品村”。

二十世纪二三十年代,上海法租界当局要在法租界的中心打造一片齐整的“东方巴黎”,“马斯南路”便成了最好的改造点。比利时布鲁塞尔一家远东信贷社出资建造其中大部分洋房。它们式样上有统一规定的欧式,讲究艺术性,“和早期的一味追求占地面积大、房子尺度大、讲究豪华气派的大型花园住宅相比,义品村住宅的单体规模、档次,并非是当时最大最考究的,但以群体形成的环境,尤其是共享的绿化空间却是极为独特的,就是和之后出现的花园里弄相比也胜出一筹。”周公馆是义品村73号,更独特,它的围墙不是砖墙砌的,而是竹篱笆围的,篱笆上攀附着花草藤蔓,有种乡野气息,据说是上海现今仅剩的最后一批篱笆了。

继续往南,思南路61号是国民政府高官薛笃弼的故居,系法式风格三层花园洋房,现为普通住宅;思南路46号原法国巡捕房,解放后为部队警备区房产,现为普通住宅,部队家属居住。思南路44号是卢汉故居,卢汉是云南昭通人,抗日爱国将领,40年代寓居与此,曾任国民政府云南省主席,现为普通住宅(外事局房产)。思南路39-41号是上海文史研究所,原是三四十年代金融界头面人物之一袁佐良的寓所。

思南路36号是英国风格的花园住宅,红砖木构坡顶建筑,但庭园内却以湖石假山构成主景,可见中西合璧是当年的时尚。住宅原为杨森府邸,后转手黄金荣,其两个小妾(梅兰芳挂名弟子)居住于此。“梅兰芳近在咫尺,所以经常来此吊嗓子、演唱和会友,附近的邻里经常可以隔墙聆听梅兰芳大师优美动听的唱腔。”现为普通住宅,居民多为民政局退休干部。

看报道说思南路将被政府打造成“新天地”第二,“改造后的思南路将与侧重商务消费的新天地实现错位,吸引有较强经济实力的海内外人士前来入住。”这无疑是个坏消息,思南路安静淡雅的气氛将荡然无存,要去的赶紧去吧。

思南路走到底往西拐是泰康路,这是条艺术街,有许多书画店、工作室和设计室。泰康路与上海的苏州河艺术家仓库风格近似,原是打浦桥地区的一条小街,自从1999年陈逸飞利用这里的旧仓库建起了工作室,这就成了艺术人士扎堆的地方,也很受老外的青睐。我去的时候,道路和房子正在装修,似乎正要包装成北京798那种风格。这条路上也有一些小餐饮店,有间广东人开的凉茶店,兼卖甜品和小吃,里面有我最爱的双皮奶等,做得比较地道,价格也不贵。

下午:从瑞金路北上左拐进了绍兴路,这是条非常短的街,原是法租界的一条住宅街,现在可谓是出版街,集中了包括上海新闻出版局、上海人民出版社、上海文艺出版社等数家上海最知名的出版社,还有多间画廊茶馆咖啡馆、书店、名人故居和昆剧团,麻雀岁小五脏俱全,是上海最有韵味的一条路。

绍兴路参考(地图修改自上海热线网)

走进绍兴路一定要去汉源书屋看看,如果你曾经对电影中出现的欧洲古老温馨的小书店心驰神往,那么这间书店可以满足你的愿望。它很老上海也很欧洲,说不清楚它是书店还是咖啡馆,又或者是个小型的艺术沙龙。从街头望过去一排晶莹的落地玻璃既古朴又现代,隶书写就的“汉源书屋”四个大字像印章一般落在玻璃门窗上,室内有着温暖的淡黄色的光,灯光下的爱书人坐在圆圆的木桌前阅读或品尝着咖啡,背景是一排排厚重的书架,屋檐外挂着老式马灯。

“汉源书屋里的书大致分为两类:一类是时尚书,凡是近期荣登书市排榜的书,这里都有;一类是老板收藏的各种画册和摄影集,多的是建筑摄影集,它们是非卖品,但可以坐下来慢慢看。……假如看书看累了,不妨留意一下散落在屋子里的各种大大小小的古收藏品。汉源书屋的洗手间也是很文化的:古朴的木门上,悬挂着一块古匾,上面写着“祈雨必灵”四个大字,也只有在汉源书屋这样的洗手间门口才配得上这样高雅的匾。”书店的斜对面是卢湾区图书馆,它的前身是创办于1931年的中国科学社明复图书馆。

如果要看建筑,绍兴路18号的金谷村里6排砖木结构的联排别墅,其折腰式的大坡顶设计颇具异国风情。其建于1930年,是旧上海市长吴铁化名为吴子祥而建造的新式里弄房子,共有99幢。以前这里曾是旧时俄国人和犹太人的聚居地,现在这里据说住了不少演员导演文化名流。绍兴路96弄是目前上海保存最完整的石库门之一,许多表现老上海题材的电影电视剧都喜欢到这里来取外景。在绍兴路的中段还有一个小小的免费公园,叫绍兴公园,园还有一个盆景院,上海市盆景协会就驻扎在此。

绍兴路里的咖啡店也各具特色:96号的“小小咖啡馆”是来自东京的日本女孩代岛法子开设的,她原是“无印良品”的设计师,这间小咖啡馆随意、简洁、环保,不少家具是法子在街头拣来的,经过她一番重新的布置,又有了新的魅力。菜单是几张手写的“破纸”,咖啡也只有一种,来自东帝汶,因为她觉得“这咖啡很好喝,就推荐大家喝,有时候面对太多选择,就要浪费时间在选择上了”。25号是一间不起眼的狭小的“维也纳咖啡馆”,老板是奥地利,据说这是上海唯一的奥地利式餐馆。23号是间以广告为主题的咖啡馆,聚集着一批广告人、传媒人,咖啡馆内有许多广告书籍与杂志,屏幕上经常放映国内外著名广告作品。

晚上:从绍兴路出来经永嘉路转上茂名南路,这条路的风情与衡山路有些相似,但更小巧妩媚。茂名南路筑于1914年,1919年以比利时主教迈尔西爱名字命名为迈尔西爱路。1943年改称桂林路。这条路既前卫又怀旧,有人说它浓缩了上海的过去、现在和未来。与遍布法国梧桐的衡山路不同,茂名南路两旁是茂密的香樟树,集中了几十家酒吧和咖啡馆栉,有最正宗的法国西餐厅和名人开设的酒吧咖啡馆,“有巴西、哥斯达尼加、危地马拉、哥伦比亚、美国、印尼、瑞士、马来西亚等世界各种口味的咖啡”,还有陈丹燕在《上海的风花雪月》中写的1931’咖啡馆(近南昌路口)。

茂名南路往北与淮海中路交界,路口附近有国泰电影院和淮海坊。国泰电影院建于1930年,由旅沪的外商英籍广东人卢根集资筹建,匈牙利建筑师鸿达设计,是上海优秀近代建筑。淮海坊原名霞飞坊(淮海中路927弄),“1924年由教会普爱堂投资建造,共有3层砖木结构房屋199幢。霞飞坊属新式里弄,里弄宽阔,由于地形狭长,将30个单元拼接在一起,在上海里弄住宅中也是不多见的。建筑式样上摆脱了石库门的模式,当时隶属法租界,仿法国式住宅,有不少文化界名人都曾居住在此,如巴金、许广平、夏丐尊、徐悲鸿、竺可桢等。”附近又是陕西南路地铁站了。

上海可逛的地方太多太多,比如周边的东正教圣母大教堂、花园饭店、马勒别墅、新康花园等等都是非常美丽的建筑。只有找个好天气,下次再慢慢逛了:)

路线图参考(这三幅示意图都有一些位置标注不正确,所以还是要以实地的详细门牌地址为准。灰线为本集路线。修改自上海印象网站的示意图)。

鸟瞰金谷村(来源:上海热线)

点击查看原始尺寸

附录:

12个历史文化风貌区(04年公布)

外滩历史文化风貌区:涉及黄浦、虹口区,以外滩历史建筑群、建筑轮廓线以及街道空间为风貌特色。

人民广场历史文化风貌区:涉及黄浦区,以近代商业文化娱乐建筑、南京路-人民广场城市空间和里弄建筑为风貌特色。

老城厢历史文化风貌区:位于黄浦区,以传统寺庙、居住、商业、街巷格局为风貌特色。

衡山路-复兴路历史文化风貌区:涉及徐汇、卢湾、静安、长宁区,以花园住宅、里弄、公寓为主要风貌特色。

虹桥路历史文化风貌区:位于长宁区,以乡村别墅为风貌特色。

山阴路历史文化风貌区:位于虹口区,以革命史迹、花园、里弄住宅为风貌特色。

江湾历史文化风貌区:位于杨浦区,以原市政中心历史建筑群和环形放射状的路网格局为风貌特色。

龙华历史文化风貌区:位于徐汇区,以烈士陵园和寺庙为风貌特色。

提篮桥历史文化风貌区:位于虹口区,以特殊建筑和里弄住宅、宗教场所为风貌特色。

南京西路历史文化风貌区:位于静安区,以各类住宅和公共建筑为风貌特色。

愚园路历史文化风貌区:涉及长宁、静安区、以花园、里弄住宅和教育建筑为特色。

新华路历史文化风貌区:位于长宁区,以花园住宅为风貌特色。

爱华网

爱华网