萧何、韩信、张良三人,被史家誉为“汉初三杰”,他们为西汉帝国的建立立下了汗马功劳。不夸张的说,正是这三位人杰通过坚忍卓绝的努力将汉高祖刘邦抬上了龙椅。对此三者的丰功伟绩,汉高祖刘邦也给予极高评价:“萧、韩、张吾之三杰也”。《史记》记载,汉高祖刘邦在战胜项羽后,于洛阳南宫置酒设宴与群臣庆贺,闲聊中刘邦颇为动情地对僚属们说:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三人,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。”客观的说,历史上那些能立大功之臣往往都是一流人才,而坐上龙椅的帝王却少有一流人才。与“三杰”相比,刘邦至多是二流人才,但他的过人之处是有一套娴熟的御人之术,也就是权谋之术。古人说:“汉得三杰而得天下”,此话大有道理。刘邦建立西汉后,对“三杰”封王的封王,拜相的拜相,赐侯的赐侯,三人也算达到其人生最辉煌的顶峰——位极人臣,名利兼得,势焰熏天。可谓“皂盖朱幡列五侯。得志秋,名满凤凰楼”。

俗话说:“ 福无双至,祸不单行;好景难长,世事难料”。同为“汉初三杰”,韩信、张良、萧何这三人的命运迥然不同:韩信功劳最大,命运也最为悲惨,因功高震主遭疑忌被吕后和萧何设计擒杀(“成也萧何,败也萧何”缘故的由来);萧何命运居中,虽一波三折、波澜起伏,但也算有惊无险度过一生,没遭横死之厄运;被封为留侯的张良,命运最好,无灾无祸而得以寿终正寝。三人都有独当一面之才,却有着迥异的命运而导致最终不同的结果。自古有“伴君如伴虎 ”一说,哪怕这个“君”曾是同甘共苦、生死与共的兄弟。俗话说:“庙堂”之上,一步一个鬼门关!这恐怕和“鸟尽弓藏,兔死狗烹”的帝王治术有关,一个平时豁达洒脱的人一旦当上了皇帝,就不可把他当寻常人看待。韩信就吃了这个亏,将已成帝王的刘邦当人看待,执迷不悟,走向不归之路。韩信的悲催命运在于不懂得见好就收、功成身退。“处世不求邀功,无过便是功;与人不求感德,无怨便是德 ” 这种中国特色的韬晦之计,心高气傲、胸藏百万甲兵的帅才韩信哪里懂得,于是一步步走向深渊,付出了生命的代价。 萧何劳苦功高,对刘邦忠心耿耿,从无二心。即使如此,他也多次遭到刘邦无端猜疑,甚至还被关进过大牢。西汉建立后他被封为相国,但终日战战兢兢、小心翼翼,看刘邦眼色行事,不敢越雷池一步,夹着尾巴作人,毫无完整人格可言,更无一丝一毫“一人之下、万人之上”身为国相的自由与乐趣。而张良却对帝王的心思熟稔于胸,善于守愚藏拙,以退为进,所以比之韩萧二人,他抽得了一个命运的上上签。为什么张良能在城府很深,权谋很精,疑心很重的刘邦身边做事而未遭猜忌、得以善终呢?这恐怕要从他的传奇经历中去寻找答案。

谤声易弭怨难除,秦法虽严亦甚疏。夜半桥边呼孺子,人间犹有未烧书。

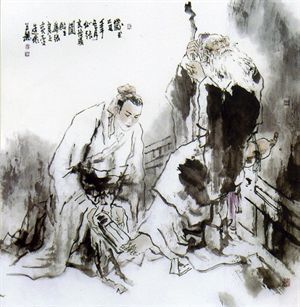

这首诗,是明人陈恭尹所作的“读秦记”。所叙述的时代背景是:秦始皇为了不让六国人有恢复故国的念头并随便议论朝政,听信李斯的建议“焚书坑儒”,六国典籍藏书丧失殆尽,中华文明第一次出现了断层。张良出身韩国旧贵族之家,其祖世代为韩相。秦灭六国后,张良国破家亡,流落民间。他招募死士在博浪沙谋刺“南巡”途中的秦始皇,误中副车,事未成。遭通缉后亡命天涯,隐匿下邳。博浪一击胆气豪,祖龙社稷已惊摇。如何十二金人外,尚有民间铁未销?说的就是这个惊险的传奇故事。 在下邳,一天张良无事闲逛,在桥边遇见一位褐衣老者,老者几次三番将鞋丢下河让张良帮捡上来,命他帮穿上,张良虽满腹狐疑但一一照办。老者几次试探后,在几天后的一个夜里将一部奇书赠与张良,此后张良隐居下邳养气读书十年。后追随辅佐刘邦,成为高级谋士,从此“言必从,谋必果,”成就一番 “开天辟地”伟业。刘邦盛赞他“运筹帷帐中,决胜千里外,子房功也”!

褐衣老者据说是传说中的世外高人黄石公,此人有道家背景。他传给张良的那部奇书名为《太公兵法》,也叫《素书》。此书应该是未被秦始皇收缴烧毁的六国典藏的上古奇书之劫余。据宋代学者张商英记载,黄石公传书张良时千叮万嘱,读通此书,可为帝王师。但不许传不道、不神、不圣、不贤、不肖之人。如果所传非人,必遭天谴而引来不测之祸。但遇到该传之人而不传,也会有大祸。张良穷尽一生也找不到可传之人,只好将此书作为自己的陪葬,后来流传于世的都不是全本。这到底是一部什么样的奇书呢?张商英考据后写道:这部书的内容 “ 总结君臣师三道之箐英,概括三千余年历史人事。或奇或正,亦经亦权。长短、勾距、纵横之术,阴谋、阳谋、权诈机变,黄老道术,无所不包。” 这部书无疑是一部谋略奇书,所以没有深厚道德修养的人得到它,没有好下场,“君子得之固穷,小人得之伤命。”胸藏韬略,腹有良谋的张子房闭门苦读此书十年,一定受益匪浅,感悟良多。纵观张良一生,无疑是一位杰出的军事谋略家。鸿门宴上他见机行事,机智掩护刘邦逃出生天;彭城之役失败后,张良建议刘邦联合韩信、彭越、英布三股割据势力联合击楚,挽狂澜于既倒,一举扭转了汉军颓势;后又说服刘邦答应拥兵自重的韩信做齐王的要求,稳住韩信;在楚汉签立划界而治的条约后,张良力主“宜将剩勇追穷寇”的建议被刘邦采纳,终于彻底消灭了项羽。因此,刘邦“得一张良胜过得到百万雄兵”一说并不夸大。

张良传奇的一生绝不只体现在金戈铁马的沙场上,他在手段戾狠、猜忌心重的汉高祖手下能够自保,得以善始善终,不知是否得益于那部神奇的《太公兵法》? 这恐怕只有他自己知道了。韩信被杀,归根结底是因为他虽善于伐兵但拙于“韬晦”以自保,将战功当成了讨价还价的筹码,犯了帝王大忌。古人云:“盖世功劳,当不得一个“衿”字。 意思是说一个人即使立下了盖世奇功,如果他恃功自傲、自以为是的话,不光功劳消失殆尽,还会引来杀身之祸。萧何虽没看过《太公兵法》,但他还能听得进门客规劝,低眉顺眼,唯唯诺诺,甚至假装贪财好货,侥幸未被诛杀,但也受到不小的惊吓。只有张良,深得奇书真传,了身达命,有先见之明,深谙帝王心思和保命之术。在封建治术下,聪明人知道敛藏,而反炫耀。道家云:风斜雨急处,立得脚定。花浓柳艳处,着得眼高。路危径险处,回得头早。登高思危,少言勿躁。曾国藩说的“你纵有不世之功,盖世之才,也须让三分与天”大概也是这个意思。张良为表明自己没有野心,独创了一套“道引”、“辟谷”“从赤松子游”的道家做派。 他寻幽探胜,访仙问道,炼丹服气,似乎醉心于探寻长生不老之术,“淡如云水僧”,只求延年益寿而无心问政。这一招果然奏效,刘邦、吕后都基本没找过他的麻烦,最终得以老死床头。但在皇权重压下,张子房如临深渊、如履薄冰,战战兢兢,小心翼翼,不敢有片刻松懈大意,活得并不轻松惬意。

张良的韬光养晦之术不知是否得益于黄石公授予他的那部谋略奇书,已不可考。“汉初三杰”不同的人生际遇说明:在皇权专制下,皇帝先治人、再治国的方法,消耗了君臣大量的“正能量”。人治即“治人”,“三杰”这样的仁人志士连保命都难,哪有精力去思考安邦定国之策?君臣之间的制肘内耗,成了封建王朝能否社稷存亡、长治久安的头等大事,而对于治理国家、发展生产力、启迪民智、与民生息等方面几乎顾不上,更别说和臣僚之间有协商精神、共享胜果了。 乃至于中国五千余年的封建专制王朝像走马灯般轮流登场,看似好不热闹,被美其名曰文明未曾中断。然而,中国社会却始终原地踏步, 主因之一大概就在于此。张良这样的英才,聪明才智不得发挥,所学到的智术不过用来自保而已。每当夜阑人静之时,独自枯坐于油灯之下的张良,会不会忽而想起那些从前并肩作战、甘苦与共的兄弟?他们如今大多身首异处,自己虽能苟且偷生,心中的感慨与凉意大概只有他自己知道!

兴亡谁知天公意,留得青史阅古今。

萧何、韩信、张良三人,被史家誉为“汉初三杰”,他们为西汉帝国的建立立下了汗马功劳。不夸张的说,正是这三位人杰通过坚忍卓绝的努力将汉高祖刘邦抬上了龙椅。对此三者的丰功伟绩,汉高祖刘邦也给予极高评价:“萧、韩、张吾之三杰也”。《史记》记载,汉高祖刘邦在战胜项羽后,于洛阳南宫置酒设宴与群臣庆贺,闲聊中刘邦颇为动情地对僚属们说:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三人,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。”客观的说,历史上那些能立大功之臣往往都是一流人才,而坐上龙椅的帝王却少有一流人才。与“三杰”相比,刘邦至多是二流人才,但他的过人之处是有一套娴熟的御人之术,也就是权谋之术。古人说:“汉得三杰而得天下”,此话大有道理。刘邦建立西汉后,对“三杰”封王的封王,拜相的拜相,赐侯的赐侯,三人也算达到其人生最辉煌的顶峰——位极人臣,名利兼得,势焰熏天。可谓“皂盖朱幡列五侯。得志秋,名满凤凰楼”。

俗话说:“ 福无双至,祸不单行;好景难长,世事难料”。同为“汉初三杰”,韩信、张良、萧何这三人的命运迥然不同:韩信功劳最大,命运也最为悲惨,因功高震主遭疑忌被吕后和萧何设计擒杀(“成也萧何,败也萧何”缘故的由来);萧何命运居中,虽一波三折、波澜起伏,但也算有惊无险度过一生,没遭横死之厄运;被封为留侯的张良,命运最好,无灾无祸而得以寿终正寝。三人都有独当一面之才,却有着迥异的命运而导致最终不同的结果。自古有“伴君如伴虎 ”一说,哪怕这个“君”曾是同甘共苦、生死与共的兄弟。俗话说:“庙堂”之上,一步一个鬼门关!这恐怕和“鸟尽弓藏,兔死狗烹”的帝王治术有关,一个平时豁达洒脱的人一旦当上了皇帝,就不可把他当寻常人看待。韩信就吃了这个亏,将已成帝王的刘邦当人看待,执迷不悟,走向不归之路。韩信的悲催命运在于不懂得见好就收、功成身退。“处世不求邀功,无过便是功;与人不求感德,无怨便是德 ” 这种中国特色的韬晦之计,心高气傲、胸藏百万甲兵的帅才韩信哪里懂得,于是一步步走向深渊,付出了生命的代价。 萧何劳苦功高,对刘邦忠心耿耿,从无二心。即使如此,他也多次遭到刘邦无端猜疑,甚至还被关进过大牢。西汉建立后他被封为相国,但终日战战兢兢、小心翼翼,看刘邦眼色行事,不敢越雷池一步,夹着尾巴作人,毫无完整人格可言,更无一丝一毫“一人之下、万人之上”身为国相的自由与乐趣。而张良却对帝王的心思熟稔于胸,善于守愚藏拙,以退为进,所以比之韩萧二人,他抽得了一个命运的上上签。为什么张良能在城府很深,权谋很精,疑心很重的刘邦身边做事而未遭猜忌、得以善终呢?这恐怕要从他的传奇经历中去寻找答案。

谤声易弭怨难除,秦法虽严亦甚疏。夜半桥边呼孺子,人间犹有未烧书。

这首诗,是明人陈恭尹所作的“读秦记”。所叙述的时代背景是:秦始皇为了不让六国人有恢复故国的念头并随便议论朝政,听信李斯的建议“焚书坑儒”,六国典籍藏书丧失殆尽,中华文明第一次出现了断层。张良出身韩国旧贵族之家,其祖世代为韩相。秦灭六国后,张良国破家亡,流落民间。他招募死士在博浪沙谋刺“南巡”途中的秦始皇,误中副车,事未成。遭通缉后亡命天涯,隐匿下邳。博浪一击胆气豪,祖龙社稷已惊摇。如何十二金人外,尚有民间铁未销?说的就是这个惊险的传奇故事。 在下邳,一天张良无事闲逛,在桥边遇见一位褐衣老者,老者几次三番将鞋丢下河让张良帮捡上来,命他帮穿上,张良虽满腹狐疑但一一照办。老者几次试探后,在几天后的一个夜里将一部奇书赠与张良,此后张良隐居下邳养气读书十年。后追随辅佐刘邦,成为高级谋士,从此“言必从,谋必果,”成就一番 “开天辟地”伟业。刘邦盛赞他“运筹帷帐中,决胜千里外,子房功也”!

褐衣老者据说是传说中的世外高人黄石公,此人有道家背景。他传给张良的那部奇书名为《太公兵法》,也叫《素书》。此书应该是未被秦始皇收缴烧毁的六国典藏的上古奇书之劫余。据宋代学者张商英记载,黄石公传书张良时千叮万嘱,读通此书,可为帝王师。但不许传不道、不神、不圣、不贤、不肖之人。如果所传非人,必遭天谴而引来不测之祸。但遇到该传之人而不传,也会有大祸。张良穷尽一生也找不到可传之人,只好将此书作为自己的陪葬,后来流传于世的都不是全本。这到底是一部什么样的奇书呢?张商英考据后写道:这部书的内容 “ 总结君臣师三道之箐英,概括三千余年历史人事。或奇或正,亦经亦权。长短、勾距、纵横之术,阴谋、阳谋、权诈机变,黄老道术,无所不包。” 这部书无疑是一部谋略奇书,所以没有深厚道德修养的人得到它,没有好下场,“君子得之固穷,小人得之伤命。”胸藏韬略,腹有良谋的张子房闭门苦读此书十年,一定受益匪浅,感悟良多。纵观张良一生,无疑是一位杰出的军事谋略家。鸿门宴上他见机行事,机智掩护刘邦逃出生天;彭城之役失败后,张良建议刘邦联合韩信、彭越、英布三股割据势力联合击楚,挽狂澜于既倒,一举扭转了汉军颓势;后又说服刘邦答应拥兵自重的韩信做齐王的要求,稳住韩信;在楚汉签立划界而治的条约后,张良力主“宜将剩勇追穷寇”的建议被刘邦采纳,终于彻底消灭了项羽。因此,刘邦“得一张良胜过得到百万雄兵”一说并不夸大。

张良传奇的一生绝不只体现在金戈铁马的沙场上,他在手段戾狠、猜忌心重的汉高祖手下能够自保,得以善始善终,不知是否得益于那部神奇的《太公兵法》? 这恐怕只有他自己知道了。韩信被杀,归根结底是因为他虽善于伐兵但拙于“韬晦”以自保,将战功当成了讨价还价的筹码,犯了帝王大忌。古人云:“盖世功劳,当不得一个“衿”字。 意思是说一个人即使立下了盖世奇功,如果他恃功自傲、自以为是的话,不光功劳消失殆尽,还会引来杀身之祸。萧何虽没看过《太公兵法》,但他还能听得进门客规劝,低眉顺眼,唯唯诺诺,甚至假装贪财好货,侥幸未被诛杀,但也受到不小的惊吓。只有张良,深得奇书真传,了身达命,有先见之明,深谙帝王心思和保命之术。在封建治术下,聪明人知道敛藏,而反炫耀。道家云:风斜雨急处,立得脚定。花浓柳艳处,着得眼高。路危径险处,回得头早。登高思危,少言勿躁。曾国藩说的“你纵有不世之功,盖世之才,也须让三分与天”大概也是这个意思。张良为表明自己没有野心,独创了一套“道引”、“辟谷”“从赤松子游”的道家做派。 他寻幽探胜,访仙问道,炼丹服气,似乎醉心于探寻长生不老之术,“淡如云水僧”,只求延年益寿而无心问政。这一招果然奏效,刘邦、吕后都基本没找过他的麻烦,最终得以老死床头。但在皇权重压下,张子房如临深渊、如履薄冰,战战兢兢,小心翼翼,不敢有片刻松懈大意,活得并不轻松惬意。

张良的韬光养晦之术不知是否得益于黄石公授予他的那部谋略奇书,已不可考。“汉初三杰”不同的人生际遇说明:在皇权专制下,皇帝先治人、再治国的方法,消耗了君臣大量的“正能量”。人治即“治人”,“三杰”这样的仁人志士连保命都难,哪有精力去思考安邦定国之策?君臣之间的制肘内耗,成了封建王朝能否社稷存亡、长治久安的头等大事,而对于治理国家、发展生产力、启迪民智、与民生息等方面几乎顾不上,更别说和臣僚之间有协商精神、共享胜果了。 乃至于中国五千余年的封建专制王朝像走马灯般轮流登场,看似好不热闹,被美其名曰文明未曾中断。然而,中国社会却始终原地踏步, 主因之一大概就在于此。张良这样的英才,聪明才智不得发挥,所学到的智术不过用来自保而已。每当夜阑人静之时,独自枯坐于油灯之下的张良,会不会忽而想起那些从前并肩作战、甘苦与共的兄弟?他们如今大多身首异处,自己虽能苟且偷生,心中的感慨与凉意大概只有他自己知道!

兴亡谁知天公意,留得青史阅古今。

爱华网

爱华网