新朝裂痕:刘文静案件

孟宪实

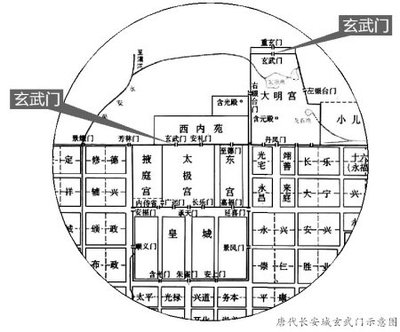

唐朝内部的争斗,最惨烈的莫过于玄武门政变。一个刚刚建立起来的王朝,忽然发生严重分裂,最后竟然走到兵戎相见的程度。然而,政治的活动从来就没有突然,冰冻三尺的过程往往被省略了,胜利者也偏好以简单的道德原则进行解释。寻找扬起风暴最初的蝴蝶,需要回放很多镜头。

玄武门事变的早期因缘,要从李渊称帝说起。具体的缘由,就是刘文静案件。

618年,李渊在长安称帝,唐朝正式建立。太原起兵之时,李渊建立大将军府,裴寂为长史,刘文静为司马,双方没有什么太大的差距。李渊称帝之后,刘文静成为纳言,即门下省负责人。裴寂为尚书右仆射,加上皇帝的格外重视,裴寂遥遥领先,成为一人之下万人之上的人物,而刘文静仅仅充当了部门领导,差距显而易见。

从太原起兵到经营天下,若论功劳,裴寂远不如刘文静。李渊与突厥的联系,是由刘文静完成的,从此唐朝不再有后顾之忧。进攻长安过程中,刘文静及时拿下潼关,让唐朝可以安心收拾关中。隋朝大将屈突通及其统帅的军队,是隋朝关中最主要的军事力量,最后也是投降在刘文静手下。

裴寂到底有什么功劳,读《唐书》就知道,他的一个很重要功劳是把管辖的隋朝物资赠送给李渊,另外就是劝李渊称帝。隋炀帝死后,李渊称帝还需别人劝吗?何况,李渊称帝是李渊集团中每个人的愿望,怎么就成了裴寂的功劳?

今天不明白的事,当时人也有不明白的,刘文静就是最有代表性的—位。刘文静的武功,在唐朝建立之后依然没有停止。唐朝领兵打仗的重任通常是由秦王李世民来承担的。李世民出征时,有自己常用的团队,其中最重要的一个人物就是刘文静,他总是出任李世民的副官。

武德二年(619),大约在春夏之际,刘文静终于出事了。

刘文静有一个小妾,后来失宠了,不知道是不是刘文静另有新欢。这个小妾妒火中烧,她决定报复刘文静。她像一个潜伏者守在刘文静身边,每天仔细观察刘文静的言行。这一天,刘文静跟他的弟弟在一起吃饭喝酒,一边喝一边骂裴寂,说裴寂不是东西,刘文静甚至拔出剑来砍自己家的房柱,说有机会—定要杀掉这个家伙。小妾在旁边伺候,不露声色。事后,她立刻找到自己的哥哥,她哥哥马上到朝廷去报案,报刘文静谋反。要杀朝廷宰相,不是谋反吗?

床笫连通庙堂,小情感再次酿造大事件。朝廷格外重视,成立了一个临时法庭,裴寂和萧璃都参加进来。裴寂是尚书仆射,萧踽是中书令,两个很大的官,来亲自审理这个案件。案件牵连裴寂,现在又让裴寂出面调查,这不违反回避原则吗?这是皇帝安排的,自有皇帝的考虑。

刘文静的回答是:喝酒喝多了,说过什么话是保不定的,不过我承认是有怨言的。我跟裴寂都是太原起兵功臣,现在裴寂高高在上,我跟大家都差不多,我的才能不比他的差,我的功劳也比他多,我还立有军功,为什么现在成了这个样子,我不服。要说牢骚的话—定会有的,但是没有谋反。

刘文静很坦白,很镇静,但是他的态度大有深意,很值得研究。如果他矢口抵赖,说没有说过任何话,纯粹是诬陷。那样,法庭反而好办了。案件也许就更简单了。但是,他竟然坦然面对,承认对朝廷有意见,案情瞬间复杂化了。

家庭纠纷是案件爆发的导火索,不是很重要,如果利用这—点大事化小完全没有问题。大臣之间的矛盾也属正常。根据历史记载,当时刘文静与裴寂之间确实矛盾很大,朝堂之上,二人经常发生激烈争吵,人所共知,并不新鲜。

重要的是刘文静与朝廷的矛盾。他很坦率地说,他跟裴寂功劳相似,甚至功劳高于裴寂,但是朝廷还是重用裴寂而不重用自己,本来地位相当的两人现在已经有了巨大差距。这个差距显然是皇帝造成的,比如当刘文静反对皇帝对裴寂过分亲近的时候,李渊根本当作耳旁风。现在刘文静直接把不满说出来了。这是案情的新发展,属于新的事实。原告不知道什么时候消失了,案件在审查过程中逐渐发生了变质,矛盾双方从刘文静与裴寂转化为刘文静与皇帝、与朝廷。

临时法庭至少有三个人,萧璃、李纲和裴寂。三个人形成两派观点,萧璃和李纲认为不是谋反,裴寂认为是谋反。前者强调刘文静与裴寂的不和不是大问题,酒后言论也不能当真。朝廷新建,团结为上。裴寂强调反对我是表面现象,根本上刘文静是在反对皇上。现在唐朝刚刚建立,四周都是强敌,刘文静不杀会形成更大的祸害。

皇帝李渊,显然内心也颇为矛盾,于是他征询秦王李世民的看法,毕竟李世民更了解刘文静。李世民说:“义旗初起,先定非常之策,始告寂知,及平京城,任遇悬隔,止以文静为觖望,非敢谋反。”李世民也认为刘文静有战功,可是现在待遇比较低,说他有不满是可以的,但是说他谋反是不对的。

李世民和刘文静也有更多相似之处。他们对于朝廷有意见,没有任何遮拦地表达出来。李渊是一个性格细腻的人,看起来犹豫不决,实际上是他思考得很细致。李世民如此支持刘文静,他不会不提高警惕的。

刘文静是不是谋反,其实关键在皇帝的看法。这不仅是对李渊的考验,也是对新王朝的考验。杀与不杀之间,对于李渊来说,也确实大伤脑筋。如果从我们今天的角度看,杀刘文静就是对萧璃、李纲和李世民的否定,不杀刘文静就是对裴寂的否定。认为刘文静谋反的只有裴寂,而裴寂的话最不可采信,因为裴寂与刘文静的矛盾人所共知。无论从案情还是大臣关系来看,李渊不杀刘文静应该更得人心。

但是,出乎意料的是,经过一段时间的思考,武德二年八月,李渊决定刘文静谋反罪成立,该案以刘文静被杀而结束。李渊作为皇帝,他究竟为什么要杀掉刘文静呢?

多年以来,两种说法影响最大。其—,诛杀功臣说。这种说法主要来自刘文静,被《两唐书》的作者所接受。刘文静和他的弟弟一同被处决。刘文静在临刑前抚膺叹道:“高鸟逝,良弓藏,故不虚也。”这个典故我们知道,就是杀功臣的故事,这个原话也是西汉淮阴侯韩信临死之前说的。天下胜利了,你的国家稳定了,这些功臣也就该被杀掉了,那是汉高祖时候的事。但是李渊杀刘文静,绝不是因为敌国灭了,现实的敌人还很多呢。

其二,防患突厥说。唐朝的建国过程中,突厥因为势力强大,导致李渊不得不向突厥称臣。而李渊与突厥的联系,都是由刘文静负责的。刘文静如果与突厥联合,那么后患可就大了。所以李渊最后决定杀掉刘文静。这个说法看起来很有道理,但是漏洞也是存在的。首先,刘文静在李唐与突厥之间不过是联络人,突厥看重的是李唐而不是联络人。突厥真的愿意与刘文静这个人联合来与唐朝对立吗?当然不会,所以刘文静死了,唐与突厥的联盟依旧。可见,杀刘文静也不是为了防范突厥的。

李渊更可能的一个动机是强化皇权。

刘文静案件发生,李渊称帝刚刚一年。皇帝制度,不仅对外有绝对的唯—性,对内同样是唯一的。有的时候,内部的认同更重要。李渊虽然已经成功地当上了皇帝,但是在内部彻底贯彻皇帝制度还是需要一个过程,尤其在战争时期,内部统—不彻底是不利于步调—致打胜仗的。所以,刘文静案件的最后结局,李渊的最后决定,说到底不是刘文静是否谋反的问题。关键是,在李渊看来,刘文静的态度大有问题。他的态度,就是对皇权,对皇帝权威的挑衅。这对于新皇帝李渊而言,严重程度如同谋反。

杀刘文静,李渊希望发挥杀一儆百的功用。李世民本意,要为刘文静说情喊冤。李渊却看作是李世民与刘文静的结党营私。在李渊的眼中以李世民为首,以刘文静为代表,这些人公然对朝廷不满,公然对皇帝的用人政策不满。他要敲山震虎,给李世民看。不杀不足以步调一致,不杀不足以震慑内部。

后来的事实证明,李渊杀刘文静巩固皇权的做法,显然是过火了。李渊的朝廷罔顾事实,凭空想象,把不存在的结党看作巨大危险来打击,结果丧失了公平性,皇权染上了浓重的野蛮气息,让流血牺牲的功臣们胆战心惊,同时也提高了警惕,因为他们不想重蹈刘文静的覆辙。

李渊本来有更多的渠道加强皇权,在刘文静案件上.如果宽容一些,同样可以不损害皇权。处决和赦免同样体现最高权力,为什么李渊不能采取赦免的办法呢?李渊与李世民的父子关系因为刘文静案件,以后的裂痕越来越大。以杀立威的这个效果并不好。唐朝武德时期朝廷的基本问题就是内部的分裂,这个分裂是以刘文静案为开端的。

比较起来,李世民更像刘文静,而太子建成更像裴寂。有了刘文静的前车之鉴,李世民最终率领他的功臣集团发动了玄武门事变。

贞观三年,唐太宗正式为刘文静平反。这是历史曲折过程的另外一个曲径通幽处,如果没有刘文静的死,或许就没有唐太宗了。

《国家人文历史》2016年第07期(总第151期)2016/04/01/第7期/4月上第100页至101页

导致玄武门事变的发端:刘文静案

隋炀帝被杀以后,各地诸侯纷纷称帝。蓄谋已久的李渊自然也不例外,公元618年五月,李渊终于实现了他的皇帝梦,建立唐朝,是为唐高祖。李渊称帝后,跟随他晋阳起兵的两个功臣裴寂、刘文静,也都加官进爵。然而随后不久,刘文静却遭杀身之祸,这难道是兔死狗烹、鸟尽弓藏的悲剧再次上演吗?李渊为什么要处斩刘文静?

小妾失宠诬告 夫君被杀

刘文静是晋阳起兵核心成员之一。那时候核心成员有4个人:李渊、李世民、裴寂和刘文静。后来4个人中,李渊当了皇帝,其他3个人成了最重要的大臣。刚开始,裴寂和刘文静这两位大功臣的地位差不多,都是宰相,都是朝廷的核心人物。但后来情况发生了变化,皇帝明显更喜欢裴寂,一方面,裴寂和皇帝是多年的朋友;另一方面,裴寂好像比较会来事。所以刘文静和裴寂总是意见不合,老有义气之争。皇帝让裴寂继续当宰相,让刘文静做了礼部尚书,又到李世民的军队中去效力。当然刘文静的官看起来还是很大,实际上天天去打仗了。就是说刘文静被排挤出了中央的核心集体。

刘文静本来有一个小妾,后来失宠了。于是,这个小妾妒火中烧,决定找机会报复刘文静。这天,刘文静跟他的弟弟在一起喝酒,一边喝酒一边骂裴寂,说裴寂不是东西,刘文静甚至拔出剑来砍自己家的房柱,说有机会一定要杀掉这个家伙。这个小妾在旁边伺候,不露声色。事后,她立即找到自己的哥哥,说刘文静如何如何,她的哥哥就到朝廷去报案,告刘文静谋反。

…………

(摘自孟宪实著《孟宪实讲唐史:从玄武门之变到贞观之治》,广西师范大学出版社2007年5月出版)

导致玄武门事变的发端:刘文静案_中国作家网

http://www.chinawriter.com.cn/bk/2007-09-28/11330.html

刘文静:(568年-619年),字肇仁,京兆武功县人,唐朝宰相、开国功臣。初为晋阳令,后联络裴寂与李世民,协助李渊起兵反隋,并奉命出使突厥。李渊起兵后,刘文静随军南下,击败桑显和、俘获屈突通。武德元年(618年),李渊建立唐朝,刘文静出任纳言,成为宰相,后随李世民平定西秦薛仁杲,任户部尚书、陕东道行台左仆射、鲁国公。武德二年(619年),刘文静与裴寂产生隔阂,并于酒后狂言,被小妾告发谋反。唐高祖听信裴寂谗言,将刘文静杀死,抄没其家。贞观三年(629),唐太宗李世民追复其官爵,以其子刘树义袭封鲁国公。

十、刘姓历史名人

http://blog.sina.com.cn/s/blog_8373b21d0102w8o9.html

李渊能当上皇帝 竟是因为睡了这两个美人

http://www.360doc.com/showWeb/0/0/548721249.aspx

刘文静案件到玄武门事变

http://www.360doc.com/showweb/0/0/548694487.aspx

爱华网

爱华网