初学者学书法三技巧经过很多的实践探索,我认为学习书法并没有普通人想象的那么难,是有一定规律可循的:掌握正确的执笔方法。古人执笔分两种,坐着写字用五指执笔法,站着写字用三指执笔法,可是70年代上海沈尹默在全国推广书法时,只推广了五指执笔法,三指执笔法濒…

论翁方纲关于米芾、董其昌书法的题跋 翁方纲作为清书法四家之一,既是当时著名的诗人,又是著名金石学家,具有较高的地位,较大的影响。翁方纲以其书法著称于乾、嘉两朝,当时北方写碑版者毕归之。翁氏的书法以小楷见长,工整质厚,有朴静之境。其行书取法晋唐,风格拘…

浅说米“癫”——探究米芾的书法观 学号:班级:姓名:李小帅 N201102010 2011级美术学硕士摘 要米芾,善诗,工书法,精鉴别,为北宋书坛四家之一,其书法艺术水平不必赘述。然而,米芾其人性格复杂,有“米癫”之名,笔者认为深入了解米芾的性情品…

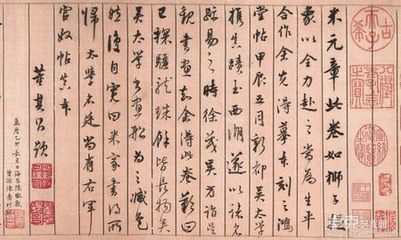

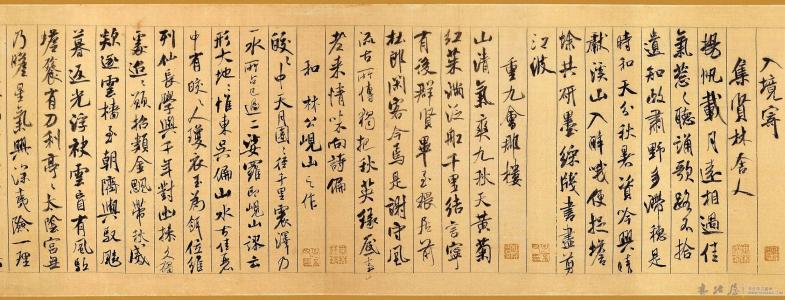

米芾《蜀素帖》及其笔法风格

《蜀素帖》书于元佑三年(公元1088年)的九月二十三日。绢本,有乌丝栏,长284.2厘米,高29.6厘米,现藏台北故宫博物院。其内容为米芾自作五言诗四首、七言诗四首。

米芾应湖州太守林希之邀到湖州,林希取出家藏二十多年的“蜀素”一卷求他作书,米芾欣然命笔。此蜀素于宋庆历四年由东川名家精心制成,绍子中收藏并将其装裱成卷,记其尾,珍藏以待名家。后胡完夫见此素,亦仅题其尾。直到元佑三年九月才为米芾所书。此时米芾正当壮年,精力充沛,创作欲望强烈。他对绢的驾驭能力相当强,善聚毫收锋。此帖多用渴笔,“超妙入神”,落笔振迅而跳动,笔笔意连,字字相缀,随意落笔,皆备自然。此帖已明显从“集古宇”中脱化出来,可以说进入了“取诸长处,总而成之”,“人见之,不知以何为祖也”的境界。明代董其昌跋云“米元章此卷如狮子捉象,全力赴之,当为平生力作。”此帖字体跌宕多姿、清健端庄,运笔潇洒自如,颇有王献之笔意,被后来评书者誉为米氏行书第一。

此帖中亦可见米芾诗歌成就,明代沈周谓:“苏长公论其清雄绝俗之文,超妙人神之字,今于此卷见之。”

《蜀素帖》为米芾行书的经典之作,观其体势,可以概括为疾劲二字。疾就是快的速度,劲就是强的力度。米芾曾对宋仁宗讲:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸气,蔡襄勒字,杜衍摆字,黄庭坚描字,苏轼画字,臣刷字。”刷字是指他在写字时技法十分熟练,苏轼评论米书云:“风稿阵马,沉着痛快”;黄庭坚云:“快剑研阵,强弩千里,所当穿彻”等等,都可以说是疾劲二字的形象化,“刷字”的注释。正因为用笔迅疾而劲健,力随势下,势随兴至,笔锋下去,处处逢源,气、韵、力皆自然浑成。似无意而刻意经营,似无力而全力以赴。展读《蜀素帖》墨迹,自会觉得字如其人,确有一种“风神萧散”的惫趣跃然纸上。

如果进一步体察,更能发现帖中用笔以“中锋取劲,侧笔取妍”,滚而不滑,险而不怪的特点。以前书家多注重中锋用笔,几乎将侧锋一概排斥,而米芾在用中锋的同时兼用侧锋,使笔法更为丰富,点画更多妍美。米芾自谓:“善书者只得一笔,我独有四面”,足见他书法造诣之深。他在用笔上追求变化,追求天真自然,主张“笔笔不同”,如帖中笔画在俯仰、向背、转折、顿挫、正侧、行留、沉稳、刚健诸方面都表现了天然变化的意象情趣。来源书法 屋,书法屋中国书法学习网。

在结构上,此帖力求“活动圆备”、“各个自足”、“天真自然”。所谓“活动”就是变化,以变化生势,得势而有情,情态自足。观此帖,尤其是前半部分字距、行距开阔,通篇点画匀称,体态和美,神采飞动,天真烂漫。字与字左顾右盼、错落有致、情态各殊、意象万千,不愧为米氏行书的典藏之作。

米芾《蜀素帖》

《蜀素帖》为米芾行书的代表之作,风格极为突出,有如天马行空、云鹤游天。米芾本人天资极高,有深厚的临摹功力,其人其书都非同一般。如果没有较好的书写根底,没有较全面的艺术修养和正确的学习方法,对其自然风骨、潇洒超逸的笔法是很难理解和掌握的,更无法体会其深层内涵。

首先,在学习《蜀素帖》之前,一定要有较好的晋唐楷书基础。因为楷书的每一笔都起止分明,结构规范,所以学楷之后再学行书,符合学习书法从易到难,从平整到险绝的规律。

其次,要正确读贴。临摹的好坏,很大程度上取决于读帖,这里所说的读,是指对范本的细细揣摩、欣赏与分析。第一,要领略《蜀素帖》的总体风格及其精神气质。米芾书法取径甚高,做为宋代尚意书风的代表人物,他精研晋法,同时对历代名迹也都精临过。帖中所透露出的那种“天马脱衔,追风逐电”和筋骨丰润,仪态万方的风神气质,并不是一下就可以把握的,必须长时间的观幕、领会。第二,要注意通篇的章法。包括行笔的处理,墨色的变化,字ml关系等。《蜀素帖》中,字与字之间相连者并不多,其行笔的的贯通主要是靠字势的前后协调,笔画的呼应来完成的。第三,要注意帖中大量的线型变化。线是书法造型的基础,行书学习,最主要的就是要掌握各种线条的表现手法。读帖时要按照书写笔顺逐笔逐画地揣摩,顺藤摸瓜,力图还原古人运笔的动作要领。第四,要注意帖中字的结体,有意识地记一些字的造型结。

米芾在《群玉堂法帖》第八卷中有这样的话:“学书贵弄翰,谓把笔轻,自然手心虚。振迅天真,出于意外。所以古人书各各不同;若一一相似,则书奴也。其次要得笔,谓骨筋皮肉,脂泽风神皆全,犹如一佳士也。三字三画异,故作异;重轻不同,出于天真,自然异。又书非可使毫,使毫行墨而已,其浑然天成如薄丝也。又得笔则虽细如棍发,亦圆;不得笔虽粗如椽;亦扁。此虽心得,亦可学;入学之理,在先写壁,作字必悬手,锋抵壁,久之必自得趣也。”

他强调“天真”、“天然”、“浑然天成”,不要娇揉造作;要“自然异”、“各各不同”,不要“一一相似”的“奴书”;要“圆”,不要“扁”,要有立体感;要“筋骨皮肉、脂泽风神皆全”,要活而不要死。这些都是他亲自实践并体现在他的作品之中的。其所以能够达到如此境界,就是“把笔轻,自然手心虚”和习惯于“悬手”的结果,这和我们常说的“指实、掌虚、悬肘”是一致的。只有这样,在书写时每个关节才能够活动自如,全身力量顺利通过臂、肘、腕、指、笔管而达到笔端,使笔毫在纸上自由的提按挥洒。

最初的临幕可比帖上的字稍大一些,并且速度不要过快,要象学习楷书一样一丝不荀,章法最好也能照样模仿。很多人在初临此帖时,育目加快书写速度,片面追求字形的灵动,求险求怪而忽略用笔结构上的精到,造成笔画的软弱无力和字体形态的习气化。要想完整地得到帖中用笔、结字的法度,摸索其规律,就必须对其做慢镜头的分析,这样才能使摹仿更为逼真,下笔更具骨力。待到自感能够掌握临写中必须保持的法度之后,再将速度加快。另外,在临的过程中,仍需时时伴随“读”,即一边写一边分析比较各部分线条的轻、重、疾、徐,用笔的藏、露、提、按,牵丝、引带,各部分的大小比例与正斜,乃至墨色变化与布势、姿态、精神等。这样带着思考的临习,才会有收获,见成效,终而达到事半功倍的效果。在有了一定的对临实践后可适当采取背临的方式,即将字帖合起来背着写。背临之后与范本比较,细心观察,对范本加深印象后,再重新背临。背临可以从各个角度来表现对范本的理解,比如,有时可突出其用笔的特色有时可突出表现其结体的特色。这其实是一种“意临”,也是为今后的创作打基础。

米芾《蜀素帖》

米芾《蜀素帖》点画笔法详解

1、侧点

此点取斜侧之势,尖起圆收,状如瓜子,亦称“瓜子点”、是点画的纂本造型。起笔露铮直人,向右下顿笔铺毫,提笔圆转向左上回锋。

2、横点

此点起笔多露锋,右行重按,顿笔回势。

3、竖点

此点类似竖画起笔,向右切锋宽厚,进而按笔转锋向下,向左挫笔收势。

4、垂点

此点造型好似垂兹竖收笔,起笔露锋,直下铺毫,质重有力,转锋右下,再转笔向上回势。

5、撇点

此为以撇法写点,起笔多藏锋,向右下顿笔蓄势,转锋向左下撇出,出笔的角度、力最可依字势变化,并和左侧笔画呼应。

6、挑点

此点起笔向右一F重落,稍驻提笔向右上方挑出,出锋方向、力度要与右侧笔画呼应。

7、仰点

此点起笔、收笔处略上翘,笔意轻巧向L,极富动感。

8、俯点

此点态势与仰点正好相反、向下呈俯卧之势,此点画多川于字首。

此点造型呈圆曲之势,起笔藏锋或露锋,行笔向右上圆转做弧,需巧用指腕之力,收笔翻转向左下出锋。

10、长点

此点体势斜侧,露锋直人向右下重按铺毫,收笔提起,圆转回势,其形长而圆浑,笔意内含,势重力沉,多为字的最末一笔。

起笔向右下做点,稍驻,折笔向左下出锋,与左下笔画杆呼应。

12、承上启下点

此点起笔有承上之形,收笔有启下之意,是一个过渡性极强的点画。由上而下露锋起笔,转锋向右下铺毫略顿,旋即折锋向左下撇出。

此点圆厚丰满,是米带行书中颇具特色的一笔,我们从中能看出其早年学颜的痕迹。起笔藏锋,重按铺毫,圆转回势或出锋。

点的组合使用

《蜀素帖》中点的变化极其丰富,当一个字中有多个点画出现,就要根据字势、笔势的需要灵活安排,使点画之间在俯仰、疏密、起伏、向背、呼应等方面极尽变化。其变化形式既符合规律,又不雷同,这样才能使点的造型生动自然。

15、其脚点

此点组合多川于字底,左点多为垂点,向左下取势,右点多为斜侧点画,两点虽取相背之势,但遥相呼应,顾盼生姿。

16、横三点

横向三点基本上呈水平排列,左点有上仰的挑势,二点承接左点挑势并再向右上挑出,三点承二点挑势后顿笔,多转笔向左下出锋。三点可相对独立,也可以游丝相连,浑然一体。

17、横四点

横四点多用一干字底,左点多取垂势,收笔笔意右挑,中间两点笔意均承上启下,最后一点承挑势向右下落笔,四点之间可以游丝连带,气势贯通。

18、竖两点

上下两点进行组合,上点通常取撇势,下点承上之势作斜侧之点或挑点,两点之间可以游丝连带。

19、竖三点

二点纵向排列,首点多取撇势,二点承上启下,三点承二点之势作挑或挑点,三点可断可连,但要一气呵成。

20、两对点

上下左右四点两两相对,在形态上显得极富动感。上下点之间的连结,左右点之间的映带,均可以游丝相连,方显气势贯通。

米芾《蜀素帖》12种横画笔法图文详解

横画在字中的作用好比房子的人梁,而且很多笔画也都是由

1、凹横

此横两端略上翘,中间微凹,有面朝上之意,轻盈而富于动感。起笔笔锋或轻顿,右行略向下取弧势,收笔回锋,注意向下弧度活中,此横多用于字的上部,以短横居多。

2、凸横

此横与凹横态势恰好相反,中部稍高,两头略低,多为长横,有“覆舟”之势。起笔藏锋,行笔挺劲向上略弧,收笔回铮。

3、左尖横

此横起笔露锋,收笔藏锋,轻巧灵动,多用于字首短横。露铮起笔向右,中锋快行铺毫,收笔稍驻回锋。

4、右尖横

此横与左尖横用笔正好相反,起笔藏锋,收笔出锋,短小轻盈,提按强烈,极富动感。

5、承上横

此横先由上而下露锋起笔,再转笔向右呈弧曲之形,以承接_上一笔的收势,为行书中笔画连带特有的起笔方式。

6、带下横

写横画至右端稍提,按下折锋向左钩出,出锋处和下一笔应接。右端因用折法,所以方笔居多。这也是行书快速书写,勾连映带的痕迹。

7、上挑横

此横与带下横作用相似。写横至末端稍驻即向左上方挑出,和在土面的笔画相呼应,上挑横体势向右上倾斜较为强烈。

8、两尖横

此横起笔、收笔均为w锋,露锋起笔向右重按后,再向右提起,两头尖,中间粗,短小轻灵,为米书‘卜常用的一种笔法。

9,腰粗横

此横腰部粗重,两端较轻,多为长横,给人敦厚朴实,笔势雄强之感,有颜书笔法痕迹。起笔藏锋,右行铺毫再提,回锋收笔。

10.腰细横

此横腰部轻细,欲断还连,有轻盈舒展之美。起笔藏锋,右行先提后按,收笔回锋。

11、左重横

此横起笔藏铮,重按铺毫,右行渐提,同时笔势上扬、收笔回势,此为米字欹侧取势写长横的惯用之法。

12、波横

与米书其它横画相比,此横悠扬跌宕,一波花折,极具优美舞动之势。行笔需尽腕力,寓提按于波折之中。

横的组合使用

字的组合往往是多横并列的情况,这就要求我们书写时在横画的长短、曲直、俯仰、轻重、笔锋藏露、倾斜角度上做相应的调整和变化,做到线条组合区别有度,造型生动自然。

米芾《蜀素帖》15种竖画笔法图文详解

把横画立起来就是竖画,所以竖丽笔法与横画有很多相似之处,竖画好比房子的顶梁柱,必须写得挺拔有力。《蜀素帖》中的竖画多向左倾斜,与向右上的横画相呼应,取欲侧之势。

1,悬针竖

此竖收笔出锋,尖锐挺拔,好似倒悬的针锥,由此得名。起笔藏锋,中锋直下,收笔出锋。米书中悬针竖下段多长,使字的重心上提。有一种向上的气势。

2、垂露竖

此竖收笔圆垂回锋,好似倒垂欲滴的露珠,由此得名。起笔藏锋,中锋直送力沉,至末端回锋或空中回势。与悬针竖的挺拔向上相比,垂露竖更显稳健扎实。

3、上尖竖

此竖笔意与悬针竖正好相反,起笔露锋,收笔藏锋,类似横画中的左尖横,此竖秀劲挺拔又不失稳重。

4、重头竖

此竖起笔重按,切锋宽厚,转而直下。渐行渐提,收势自然驻笔。这种上重下轻的用笔极易造成结字险峻之势,为米芾贯用之法。

5、左弧竖

受欧书影响,米字紧俏内敛,布势险绝,左右竖画多取弧势。此竖起笔、收笔多同垂露竖,行笔略向左做弧,但要注意弧弯适度,不宜夸张。

6、右弧竖

此竖与左弧竖取势相反,行笔时向右弧弯。同样要注愈弧度不可过大,否则会有竖腰不挺之感。

米芾《蜀素帖》15种竖画笔法图文详解(2)

7、长竖

长竖的使用,增加了字的纵势,使字形有挺拔之感。长竖的书写宜呈曲势,行笔亦有轻重变化,力送竖画末端,否则易笔势外泄,有浮乏之病。

8、左钩竖

竖画行笔至末端,稍马t即向左上挑出,与下一笔相应接,类似带钩之横。

9,右钩竖

竖画行笔至末端稍驻,折笔向右上挑出,以引带右上笔画。其引笔可有长短变化。

10、粗腰竖

此竖中间粗重,两端轻细,外强中实,用笔丰腆,有厚乘之美,让人深感鲁公遗韵。

11、粗短竖

此竖多为居中短竖,如千钧坠石短而有力。起笔、收笔均藏锋,中间铺毫按笔而行。

12、侧入竖

此竖露锋侧入起笔,造型方峻,精神外耀,是米带较多使用的竖画起笔。

米芾《蜀素帖》15种竖画笔法图文详解(3)

13、两尖竖

此竖尖起尖收,下笔快捷有力,轻盈伸展。

14、点竖

米书中以点代画的情况很多,很多极为短小的竖画都是以点的形式来表现的。

15、弯尾竖

竖画行笔至下端略向左或向右侧转笔,笔势委婉含蓄,直中见曲是米带行书中较具特色的一笔。

竖的组合使用

与横画一样,当多个竖画并用时,我们应在其用笔的长短、曲直、方向、提按、节奏上变化,做到立而不呆,倾而不倒。

米芾《蜀素帖》13种撇画笔法图文详解

撇的造型很像一把刀,给人的感觉是锋利、快速。用笔需尽腕力,并且肘臂协调,行笔较快,力送撇尖。要避免行笔低板或飘浮不定。

1、直撇

此撇笔惫率直,少弧弯,为《蜀素帖》撇画的基本造型。起笔逆锋向右下做顿,转笔左下取逆势直行,收笔出锋。

2、弧撇

此撇笔意正与直撇相区别,行笔弧弯似一轮新月,或张满之弓。起笔藏锋,向左下行笔时手腕翻转向右下做弧,行笔缓而力沉,收笔快速,线条弯而不软,富有弹性。

3、竖撇

此撇起笔、行笔前半部同写竖画,行笔过半才向左下弯转,轻快出锋。

4、横撇

此撇角度平直,近似横画,由此得名。起笔向右下做顿,旋即转笔向左轻快出锋。其造型短小,多用于字首撇画。

5,长撇

此撇犹如一把长剑,从右上斜贯左下,其张力十足,坚挺遒劲,书写时需笔力下沉,不可飘浮。

米芾《蜀素帖》13种撇画笔法图文详解(2)

6、短撇

短撇在形态上有别于长撇,行笔短促、轻快。字中短撇通常多个同时出现,可在其长短、曲直、起笔、收笔等方面进行变化。起笔藏锋或直入,之后即向左下用力撇出,或回全争收笔。

7、弯头撇

此撇横向落笔,重顿后转折向左下撇出,此法使得撇画起笔曲折而富于变化。

8、带钩撇

此撇行笔至末端,稍驻,翻笔折锋上挑,有钩带出。此法丰富了撇画的收笔造型,使行笔显得更为连贯流畅。

9、弯尾撇

此撇起笔、行笔同写直撇,在收笔处急转向左翻腕撇出,此法川笔须尽腕力,是米书撇画颇具特色的一笔。

10、腰粗撇

此撇两头轻细,中间粗重,用笔于率意中透出圆厚丰满之势。起笔藏锋或露锋,行笔先按后提,出锋收笔。

米芾《蜀素帖》13种撇画笔法图文详解(3)

11、回锋撇

撇画多为出铮,偶有回锋以求变化,使得原本锋芒外耀的撇画变得斩截而含蓄。写撇至未端回锋收笔,或自然驻笔空中回势。

12、双锋撇

此撇起笔露锋,收笔出锋,行笔多呈曲势,是用笔快速率意的自然流露。

13、粗重撇

此撇起笔藏锋,切锋宽厚,行笔中、侧锋并施,收笔出锋或回势。此撇造型厚重并于左侧出现,使结字呈歌斜之势,为米书独有之笔。

撇画的组合使用

字中如有多个撇画连续出现,我们可在其长短、曲直、方向、轻重、起笔、收笔的造型等方面进行变化。

米芾《蜀素帖》11种捺画笔法图文详解

捺画的用笔“一波三折”,起、行、收笔多呈波势,并要注意提按变化。捺画在字中多做主笔,所以捺画也是最能体现《蜀素帖》风格特色的一个笔画。

1、直捺

此捺用笔舒畅、率直,为帖中捺画的墓本造型。起笔多露锋,中铮右下直行渐按,少取波势,稍驻顿笔,向右提锋收笔。

2、弧捺

与直捺相比,弧捺体态柔韧飘逸,线形圆转灵秀,一波三折之势明显。起笔多露锋,右下铺毫行笔,波折取势强烈,收笔重按出锋。

3、平捺

此捺取势平缓,多用于字的底部。起笔多藏锋,右行取波折之意,收笔出锋略上翘。平捺宜长,以承载上部笔画。

4,短捺

起笔藏锋或露锋,行笔铺毫,收笔得势出锋。此捺虽短,但短而粗重,笔力内含。

5、直反捺

行书为加强书写的连惯性,改很多捺画为回锋收笔。此捺起笔中锋斜入,向右下顺势铺毫收笔回锋。

6、曲反捺

此捺起笔多从下承接前一笔势,进而中锋行笔取回环之势,收笔多回锋。

7、平反捺

此捺起笔较重,多藏锋,行笔中部稍提取平势,回锋收势,笔意下落。此捺书写颇具特色,与长横笔法相近。

8、钩反捺

此捺于反捺收笔处稍驻,进而急转或折向左下钩出,以引带下一起笔。

9、牵丝捺

此捺用笔纤细,尤其收笔处更是欲断还连有如游丝引带,飘逸无形。且多含曲势,为米书中特有的一笔。

10、双锋捺

此捺笔法与双锋撇、两尖横近似,行笔重按,两端出锋,是米带疾劲率意“刷字”风格的又‘体现。

11、重头捺

此捺起笔多藏锋重按,行笔渐提,收笔轻出。其角度多平,于字中更添险绝之势。

捺的组合使用

当一个字有多个捺画同时出现,至多保留一个出锋之捺,其它捺画可写成点或反捺。左右各有捺画的多将右捺写成反捺,取收势,以求变化。

米芾《蜀素帖》17种钩画笔法图文详解

写钩画,力量要聚在锋尖,出锋要快速有力。就像跳高一样,先做下蹲动作,然后碎然跃起,自然尖挺有力。

1、竖钩

此钩为钩法中最共代表性的一笔。起笔藏锋,中锋直下,稍驻调锋,翻笔向左上挑出。此钩颇见力度,书写需尽腕力,方可挺健。

2、圆曲钩

此钩与竖钩笔法不同,出钩圆转含蓄,写竖至钩处渐向左转,顺势出钩,钩呈弧形较浅而长。

3、平钩

此钩与圆曲钩有些近似,钩平且稍长。行笔至钩处,转笔向左,逆势平推,再顺势出锋。

4、蟹爪钩

此画出钩时折锋取逆势,向左挫笔,再转笔向上挑出。此钩状如蟹爪,亦有人将此钩比作以脚尖勾物,甚为形象。

5、弧弯钩

此钩起笔藏锋,行笔弯转向右做弧,需尽用腕力,收笔顺势向左上圆转出钩。其用笔委婉圆曲,筋骨内含。

6、卧钩

此钩专用于心字,亦称“心钩”,其形态恰似一只摇篮,头尾上翘,中腹下垂。起笔露锋,右行铺毫并向下弧弯,至钩处稍驻笔,翻笔向左上挑出,出钩极用力,钩尖直对字心。

7、戈钩

王羲之评此画如“长松之倚溪谷”,又如“百钧之弩初张”,十分形象地说出了戈钩的特征。起笔藏锋,中锋右下行笔取弧势,多有提按变化,收笔稍驻,翻笔向左上挑出,出锋快速犀利。

8、秃戈钩

戈钩行笔至下端即自然提笔或回锋收势。此为戈钩的一种变化写法,当戈钩重复时,偶用秃笔以求变化。

9、竖弯钩

此钩造型尤像浮于水面的鹅,亦称“浮鹅钩”。逆锋起笔写竖,提笔弯转右行,至钩处稍驻。翻笔向上出钩,或自然驻笔回势。

10、横钩

露锋起笔写横,行笔快速,轻盈斜上,至末端向右下顿笔,稍驻折锋左下,出锋锐利,直对字心。

11、高钩

此钩为横折钩的变化写法,横短、竖长,挺拔俊利,竖画多为细腰或呈曲势,钩锋锐利。

12、圆折钩

此钩将横折钩的方折写成圆转之笔,钩画也顺势圆转而成。须圆润而见力度,切不可绵软轻飘。此法多写横折短钩。

13、斜折钩

写横折笔后须向左下写斜竖,并多圆转出钩,斜竖多右对左部呈托抱之势。

米芾《蜀素帖》17种钩画笔法图文详解(3)

14、横折弯钩

此钩也称“背抛钩”,横画折笔后先向下行,顺势圆转向右下,稍驻顿笔,折锋翻笔向左上钩出,钩尖对向字心。

15、耳钩

此钩专用于左右耳刀。逆锋起笔写横,折笔向左下轻撇,弯转或折锋向右下,至钩稍驻,折锋向左翻笔出锋做平钩。

16、直钩

此钩为竖钩的变化写法,用笔率意潇洒,起笔藏锋或露锋写竖,至钩处驻锋提笔,或顺势向下提锋收笔,使锋尖外露。

17、右向钩

此钩化折为转,为米书中较具特色的一笔,琳锋侧入写竖,弯转向右渐铺毫、稍驻、翻笔向上高挑出锋。

钩的组合使用

字中如有数钩少衬月,领各不相同。米带行书钩法千变万化,如多钩并列,需有深浅、锐钝、收放、方圆等变化。

米芾《蜀素帖》9种折画笔法图文详解

折是在一点上做方向的变化,折画通常是由两个行笔方向不同的笔画组合而成。若要使原来的中锋笔画在折后继续保持中锋,必须换铮“暗过”。为加快书写速度,行书中很多折画足圆转用笔。

1、横折

此折是由横画的收笔与竖画起笔组合而成,是折画的基本造型。藏锋起笔写横,至折处向右上稍提即向右下做顿,转锋向下写竖,回锋收笔。

2、圆折

为使书写更为流畅,很多折法弃方折为圆转,但要转折并施,圆中含方。

3、竖折

此折是由竖画收笔与横画起笔组合而成,其折法也有方圆之分。逆锋起笔写竖,至折处向左下稍提即向右下顿笔,转锋向右写横或直接圆转笔铮向右写横,最后回锋收笔。

4、右角折

此折是由横画的收笔与撇的起笔构成,形成一个接近四十五度的夹角,多用于字首或右上。起笔写横,至折处上提下顿,转笔向左下写撇。

5,斜角折

此折是由撇的收笔与横的起笔构成,于左下呈一夹角。逆锋写撇,至折处左引,下顿,转笔向右写横。

6、反曲折

此折由撇画收笔与反捺起笔组合而成,多用于“女”宇、“母”字当中。撇画行至末端将离开纸面时,即调转笔锋向右下做反捺。

7、走之折

此折于走之旁中专用。起笔向右写短横,至末端折笔左下轻撇,进而转笔向右下铺毫,收笔驻锋向左下回势。

8、低肩折

此为横折快写的一种表现方法,写横至末端无须提笔,直接转笔向右下做顿,中锋按笔写竖。

米芾《蜀素帖》及其笔法风格 《蜀素帖》书于元佑三年(公元1088年)的九月二十三日。绢本,有乌丝栏,长284.2厘米,高29.6厘米,现藏台北故宫博物院。其内容为米芾自作五言诗四首、七言诗四首。米芾应湖州太守林希之邀到湖州,林希取出家藏二十多年的“…

2012年第10期总第206期山东社会科学SHANDONGSOCIALSCIENCESNo.10GeneralNo.206要之皆一戏,不当问拙工———米芾书法美学思想略论傅合远(山东大学儒学高等研究院,山东济南250100)[、摘要]米芾“得趣”的审…

书法的选贴与临习方法一、 书法的基本常识(一)书法的涵义····················2 (二)中国书法·····················2 (三)中国书法的主要书体················2 (四)主要书体风格特点对照表·…

纯植物护肤品排行榜 植物是人类的好朋友,现在就连买化妆品都喜欢看什么植物精华,纯天然的。因为感觉对皮肤没有什么伤害,用起来放心,今天就来一起看看,现在市面上的以纯植物为主要成份的护肤品牌有哪些吧,从高价的,居中价位的到超市产品,挑选了一些合适的品牌出…

爱华网www.aIhUaU.com网友整理上传,为您提供最全的知识大全,期待您的分享,转载请注明出处。 爱华网

爱华网