乔仲常的《后赤壁赋图》为纸本,墨笔,卷轴(纵29.5厘米,横560.3厘米),现藏于美国堪萨斯纳尔逊美术馆,根据苏轼在宋神宗五年(1082年)重游湖北黄冈县赤壁所写赋文创作的故事画。根据拖尾赵德麟于宣和五年(1123年)八月初七的跋文推知画作的创作年代应早于1123年。

乔仲常按东坡文意依情节描写,在尊重原文立意的基础上,充分地发挥自己的艺术想象力,分九段把不同时间、地点出现的人物、景物,运用连续空间转换的构图形式,巧妙地组织在一幅画面上。

第一段,图写元丰五年(1082年)的十月十五,苏东坡从雪堂步行出发将要到临皋亭去,和两位客人一起经过黄泥坂。其时“霜露既降木叶尽脱,人影在地仰见明月,顾而乐之,行歌相答”。清朗明净的月色所表现的朦胧情调与赋意颇为贴切。此处的三人身后淡淡的影子,是中国绘画上难得一见的对于人影的描绘,但是不同于西方绘画要素上“光影”的概念,乔仲常只是在尽可能准确地阐述苏轼原文的情景。

第二段,描绘客人说今天傍晚撒网捕到一条形同四鳃妒的大鱼,但是到哪里去弄酒呢?于是引出“归而谋诸妇”,东坡回草舍于妻子处拿了美酒。图中即画这个情节:东坡一手拿酒,一手拎鱼从家中走出,妻子在门口送行。后房有马厩及山石树木。妇人作揖相送,旁有侍童跟随,室内马匹栓立,马夫正在磕睡,门口有一似看门人憩坐于屋檐之下。既突出主体人物,又重视细节描写。

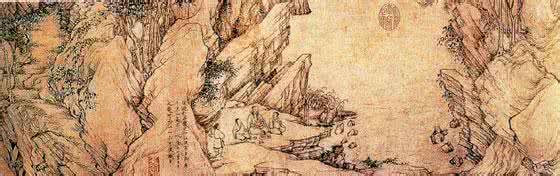

第三、四段的画面题为“复游于赤壁之下,江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出,曾日月之几何,而江山不可复识矣”和“予乃摄衣而上,履巉岩、披蒙茸”两段,是全卷着意写山比较精彩的部分。在第三段中写东坡与客饮酒赋诗盘坐于平坡之上,人物顾盼有情,神态闲逸。平坡以干笔侧卧勾出,是非常随意的笔道。人物背景的岩壁以及对目而视隔岸的层崖,皆是由密集线条组成的方折形的造型,显示了水成岩结构的真实地貌。

“予乃摄衣而上”一段,东坡形象被置于岗峦清朗和林木秀密的环境之中,人物虽小但显得十分突出,迎着幽径跨步直上,确有“履巉岩、披蒙茸”的一种姿态。于两石疏间中迈步于丛密的小道有效地表达了原文的意境。而写“江流有声”一段,东坡感慨“曾日月之几何而江山不可复识矣”,则景色空旷,富于野趣,晴嶂耸立,远水盘曲萦回浸溢。

第四段“踞虎豹”,即原文写东坡踏着险峻的山岩拨开稠密的野草蹲在宛如虎豹的山石上,行走在盘曲古老的树林中间。但在图中乔仲常采用虚写的手法,没有直接描绘东坡形象,通过树林的描写表现一个特定的环境,着意在树法的表现上,在树丛深处绘以可资小憩的方石构成一种“踞虎豹”的意境。

&nwWW.aIhUaU.cOmbsp; 第五段原赋为“登虫龙,攀栖鹊之危巢,俯冯夷之幽宫。盖二客不能从焉。划然长啸草木震动,山鸣谷应,风起水涌……”写东坡爬上鹊鸟建造高巢的崖壁,俯身下看水神冯夷之的深宫,两位朋友不能跟东坡一起攀登,表达了惊险恐怖的地势环境,使东坡“悄然而悲,肃然而恐”。可能是由于不适于表现的缘故,画家只在环境中作了间接的交代。把原文摘录在了石头上。

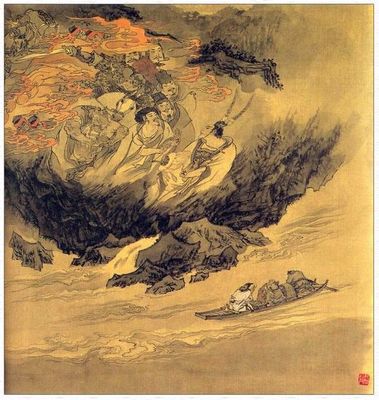

第六、七段,苏子与客泛舟于赤壁之下“放乎中流,听其所止而休焉”。画家让小船漂浮在江心随其自然停留而休息,表现出一种超然自在的心境,画面四周望去寂寥空旷,一只孤鹤尖声高叫横穿大江上空从东面飞来擦过小舟,一直向西,正是“栩如车轮玄裳镐衣”。在第六至第七段中画家处理空间结构非常自然空阔,引人遐想。东坡和客人处理成悠然自得而闲逸的神情,和环境的组合使意境表达较为完美。到这两段画面有树丛、山石的实景转入空蒙的虚景在节奏上给人以悠然的满足感。

第八、九段是最后两段,写客人归去,东坡也睡了,梦见道士经过临皋,问东坡赤壁玩的是否高兴,东坡“问其姓名,俯而不答”,于是想起昨夜情景,通过道士化鹤的幻觉给赋文笼罩上一层缥缈虚茫的气氛,也流露出作者消极出世超脱现实的人生态度。画家只能用形象加以交待描绘屋内东坡卧睡,二道士在侧(原文为“梦一道士”,画作为二道士)。最后画面“开户视之,不见其处”表现出东坡有些怅然的顾盼,留给观众去想象。

乔仲常用白描式山水画法来表现,手法单纯,似李公麟。画中山水的特征,多用方笔描绘,没有采用当时山水画中常用的皴法,用不同的色墨来表现层次、体积感。

总体上讲,宋代绘画重视认识和熟悉对象的审美情趣,多侧重客观物象的真实再现,在探索自然规律的基础上来创造艺术形象,追求一种“格物致知”的精神。从“写其真,得其神”,衍化为倾向于“写其真,求其韵”。乔氏此图也反映出宋人求“真”的绘画观念。整幅绘画,使人看后有如在此山中之感。

爱华网

爱华网