福尔摩斯刚出场不久就说过这样一段很拽的话:“一个逻辑学家能凭一滴水推测出大西洋或尼亚加拉瀑布的存在,即使他并没亲眼见过。”小时候看到这里,佩服的五体投地。但如果现在还有人跟我提类似的观点,我顶多报以“呵呵”。其实柯南道尔的想法很具有那个时代的特色,从一件微小、普通的事情分析出一整个世界,听上去奇妙又浪漫。精神分析学家们从沙盘的摆放、墨迹的挥洒推测出大脑中不为人知的潜意识世界,也是其中一个美好的故事。但要清楚,这只是一个故事,类似于幻想或者设想,把它当真理就有点可疑了。虽然人类的很多幻想最后是会实现的,但很有意思的是,实现的方式,往往离最初的设想有着相当的距离,不是么。

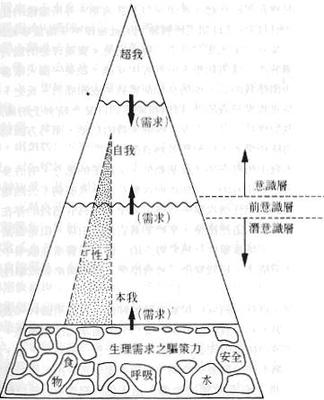

精神分析和沙盘疗法的基础是潜意识。要回答如何看待精神分析及沙盘疗法这个问题,那么很自然会产生三个问题:

以下针对这三个问题一一讨论。

当然,如果不想去考虑背后的逻辑,只考虑实用也是可以的。不管黑猫白猫抓到老鼠就是好猫,这也是一种科学的态度。那么,精神分析、沙盘疗法是好猫吗?很遗憾,这类疗法虽然有细节美妙动人的个案案例,虽然有天花乱坠的各种段子,但一直没有拿得出手的随机对照试验结果。精神分析有没有价值?据博士阶段的老师说,精神分析疗法除了历史价值以及移情、反移情这两个词比较好用之外,实在没有什么其他的用处了。虽然精神分析疗法也在试图改变,但总的来说,它能做到的,其他疗法也能做到,而且做得更好、耗时更少。

沙盘疗法有没有价值?沙盘疗法同样缺乏有力的临床证据。它最大的贡献除了历史价值,恐怕就是沙子本身作为一项游戏的意义。海滨城市的小孩大都非常喜欢、非常习惯玩沙子。内陆地区的小朋友们,即使日常生活中沙子玩的没有那么多,估计也不会讨厌沙子这种可塑性如此之强的玩具(回想下小时候对面粉的爱),以及沙盘中无数可选的迷你小玩具。沙盘作为一项游戏,很容易让小孩放松心情、融入这个陌生的环境里。

作为一种疗法,沙盘疗法缺乏实证,早已淡出主流心理学。作为一项游戏,沙盘就更不划算了。绝大部分游戏都不会像沙盘上万块那么贵,而且各个小孩喜欢的游戏不同,有些小朋友不喜欢玩沙子的。你可以鼓励小孩子通过画画、写作、捏泥人的方式表达自己。有人坚持说沙盘表达性强,这我同意。对于非要沙盘才能表达的儿童(其实真正离不开沙盘的是咨询师吧),完全可以自己在超市里随便买个盒子放点沙,再买点各种各样的塑料小玩意,放点小石头小贝壳啊什么的,一样可以让小孩直观的表达自己的想法。我就认识两个这么干的咨询师。

既然咨询师不评论、不分析,那么为什么非要使用动辄上万块的商业化的沙盘套装?自制的沙盘一样可以满足儿童创造性表达的需求。

============================分割=====================================

再说些题外的,儿童心理治疗的用具,我个人觉得最为有效的是心理治疗专用的贴纸、填色、卡片、桌面游戏、活动。这些材料,针对不同性别、各个年龄段(幼儿至成人)、各种家庭文化背景(比如针对父母离婚的儿童,住在寄养家庭的儿童,澳洲土著人等)、各种问题(比如多动症、愤怒控制、自制力培养、社交困难、bullying、性侵犯、测量培训父母的育儿方式等等)。这些材料用具,有的是根据认知行为疗法设计的,有的从resilience、 skill building 的角度出发,有的考虑夫妻、家庭作为一个整体等等。

写到这儿, 顺便介绍一款我比较喜欢的桌面游戏,名字叫做“Impulse Control”,是专给ADHD的小孩用,这个游戏棋盘好像大富翁强手棋那样,我和小孩(也可以是多个小孩)轮流扔骰子,也有机会卡,运气卡。有的卡片摸到了,要让拿到的人做些奇怪的动作,但更多的卡片是治疗性质的。机会卡片帮助小孩思考控制自己的impulse的意义,比如如果你能更好的控制自己的冲动,老师会怎样怎样。运气类卡片问,如果你在电影院里面看电影,前面的人挡住你了,请给出2-3种解决方法。我的那个小孩给出的回答是,踹他椅子。我于是问他这样会有什么后果,这种行为合适不合适,他想了想说不合适,然后给出了第二个解决方法,站起来。小孩如果给出了合适的答案,就可以摇一个特殊的骰子,只有1-3点,然后可以拿到与骰子点数相应的分数。答案不合适(踹别人椅子那种),不能摇骰子,不得分。得分最高或者最先到达终点的人赢。这个游戏还有一些特殊的规则,帮助儿童学会控制自己。贴三个卖这类资源的网站 https://www.aIhUaU.com http://www.aIhUaU.comPages/Our_Publications.aspx https://www.aIhUaU.comgames.html

============================分割=====================================

有人说“沙盘疗法应该称之为沙盘技术”

详述一下我对这句话的看法。我觉得不应该否定“沙盘疗法是一种心理疗法”的说法,就好比任何一个系统的看法都有权被称作是理论(theory)一样。但这个疗法是否优秀,是否有价值就是另一个问题了。目前为止,没有足够强有力的证据说明精神分析、沙盘疗法的有效性,所以不能说它是个优秀的理论、疗法。

沙盘技术这个说法,在我看来,与其说沙盘是一门技术,不如说应用沙盘是一门技术,就像应用橡皮泥、绘画、描红、桌面游戏等等素材一样,使用者需要耐心、敏锐、积极反馈、管理儿童的行为等等。

我引用为心理疗法的改进作出巨大贡献的Michael J. Lambert教授的研究。Lambert教授曾发明了OQ-45这个帮助心理治疗师监控、检测心理疗法效果的工具,该工具具有类似于医生的血压计的意义。

Lambert教授的研究这个结果比较惊人。

(来源:Lambert, M.J. (2001). Research summary on the therapeutic relationship and psychotherapy outcome. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 38(4), 357-361)

他的结论是心理疗法的效果:15%是来源于安慰剂效应;30%是来源于common factors(that is, variables found in most therapies),比如安全的倾诉空间,心理学家的共情能力,反馈能力等等;40%来源于心理治疗以外的因素,比如自愈、生活中的积极事件(失业的人找到工作了,孤独的人找到伴侣了)、家人朋友的支持;剩下的15%的效果来源于具体的治疗技术,这里的治疗技术指的是治疗师使用的具体疗法,比如biofeedback、催眠、系统脱敏性。这个研究也许能解释,在大家的观察中,为什么使用沙盘疗法、精神分析疗法对很多来访者似乎也挺有效的,这是因为具体的疗法只占到15%的效果。换句话说,如果一个治疗师本身的能力强,来访者自己的生活又有了转机,那么不管用哪种疗法,来访者的情况都会有所好转。

所以,尽管使用精神分析疗法、沙盘疗法的治疗师也能够帮助到来访者,但这并不能说明这些疗法本身真的是优秀的。要证明一个疗法的价值,必须通过方法论严谨的大样本的随机对照研究,这类研究会控制安慰剂效应、治疗师的因素和来访者生活中的自然变化的影响,然后再比较哪个疗法效果更佳。遗憾的是,在这类研究中,并没有足够的证据支持精神分析或沙盘疗法。

总而言之,来访者接受精神分析疗法、沙盘疗法后症状好转的个案,并不能证明这些疗法本身是优秀的。

============================分割=====================================

有心理咨询师认为,这些都是人本主义、认知行为疗法、精神分析疗法之间的纷争的延续,是门户之争。这一点我明确反对。

============================分割=====================================

理论和理论之间、疗法和疗法之间,本就是有高下之分。心理咨询行业,不同于其他服务业,只要有人愿意花钱买你的服务就行,它更接近医疗行业。所以,在明知有更有效、更经济的治疗方法的情况下,却抱着明显落后于时代的精神分析、沙盘疗法不放,这不仅浪费了他人的钱财,还耽误了他人治疗的时机(心理疾病同生理疾病一样,也是越早治疗越好)。精神分析、沙盘和认知类疗法之间的纷争,不是门户之争,而是部分人抱陈守旧(要是诛心一点,甚至可以说是没有医德)。

英美体系国家(欧洲大陆国家不清楚)大多盛行认知疗法,比如传统的认知行为疗法和新兴的Acceptance and Commitment Therapy。 澳大利亚的医保系统只承认有大量实证基础的认知行为疗法,因为作为一项医疗手段,没有实际效果怎敢让纳税人掏钱。与此同时,注册的心理学家是不能使用循证疗法以外的疗法,但是可以择情使用其它疗法中的有些技术。违规的话初犯可能会被警告。澳洲的临床心理学的博士硕士入学面试时就会问你是否能保证遵守只使用循证疗法这条规定,如果不能遵守的话,压根就不会录取你入学。

爱华网

爱华网