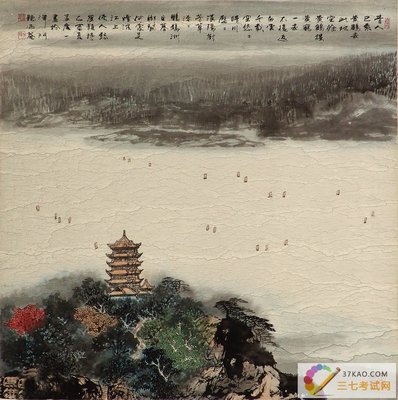

崔颢《黄鹤楼》何以排行唐诗之首

中华书局2011年9月版的《唐诗排行榜》,崔颢的《黄鹤楼》被选择为“唐诗排行榜”第一名。据称这是一批搞接受美学的专家,根据古往今来被刊印、被评点、被收入诗选或文学史、成为论文的主题与出现在网上的频率,进行精确的数学与统计学的计算的结果。这种排行的方法着重的是转播与关注程度,不一定能说明这首诗的思想艺术水平就数唐诗第一,但其中的原因还是值得探究的。

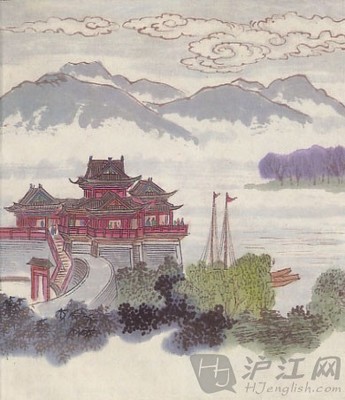

事实上,崔颢的这首诗一出来就受到当时人们的推崇,传说李白的佩服就是明证。大家知道,李白是个恃才傲物的人,平生很少佩服别人的诗作的,但他游黄鹤楼时却望而却步,感叹:眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。这虽然只是传说,但李白确实没有留下咏叹黄鹤楼的诗,而只是在南京套用《黄鹤楼》的韵脚写下了《登金陵凤凰台》确是事实。这个传说可以说明,这首诗当时在社会上比较流行,历史上许多人都对它比较感兴趣。

这首诗后来也被历代诗家“特别关注”。近年来人们发现敦煌莫高窟藏经洞“敦煌诗卷”中就有崔颢的《黄鹤楼》一诗,文字与现在的版本有所不同。武汉大学历史学博士刘文祥认为“敦煌诗卷”存放年代最晚不超过宋代,这应该是崔颢《黄鹤楼》的原作。而诗歌评论家李元洛认为崔诗是被明末清初的金圣叹“篡改”了的。

我认为能被见解独特的文学批评大家金圣叹特意“篡改”,这本身就说明这首诗确实不俗。而且我认为金圣叹是把这首诗“篡改”得更高妙了。比如原作首句是“昔人已乘白云去”,他根据前人不晚于明代就已经出现“昔人己乘黄鹤去”的版本加以认定,由此变成“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠……”前三句连续出现三个“黄鹤”, 确实是既朗朗上口又如行云流水的“浩浩大笔”。 此外,金圣叹还将“春草靑靑鹦鹉洲”改为“芳草萋萋鹦鹉洲”,将“烟花江上使人愁”改为“烟波江上使人愁”,都提高了原诗的意境。可以说,金圣叹把这首诗改得更好了,也大大提高他的点击率和流行度。

当然,一首诗的流行和关注度,最根本的还得靠思想艺术性。那么,崔颢的《黄鹤楼》在思想艺术上究竟有什么特点呢?

我认为王蒙的感受还是比较准确的。他说,开头四句写得平顺,像口语,但它有纵深感,沧桑感。不是中国这样的古老文明国家的诗人,是不会有这样的四句诗的。黄鹤不返的故事里包含着许多往事,许多怀念与记忆。中华民族是一个富有记忆的民族,是一个往事千姿百态的民族。而晴川历历、芳草萋萋历历在目,这是中华长江流域的亲切地貌,是诗人对中华大地的眷恋。结尾日暮乡关波浪如烟,看不到故乡了,崔颢有游子之叹了。眷之深,恋之诚,也就会忧之弥漫而思之牵心动情了。

概括地说,我认为崔颢的《黄鹤楼》的高妙之处,是写出了一种超越时空的人间乡愁。这种乡愁如同陈子昂“念天地之悠悠”的巨大孤独感一样,是一种弥漫于宇宙人寰的博大通感,所以它千百年来一直被人们广为传颂。

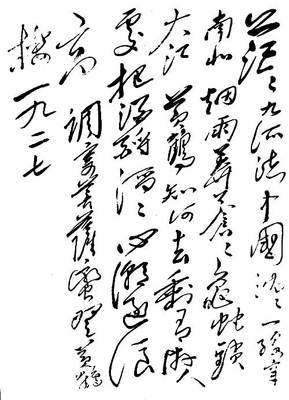

崔颢《黄鹤楼》“敦煌诗卷”为:

昔人已乘白云去,兹地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,春草青青鹦鹉洲。

日暮乡关何处在?烟花江上使人愁。

今广为流传版本为:

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

爱华网

爱华网