这个星期天,我本来打算去爬山锻炼下身体,无奈天公不作美淅淅沥沥的冬雨从早下到晚。不过正是因为这个“意外”,让我有时间解决了一位来自山东家长的难题。

据这位家长所说,她家的孩子现在正在读初中,其它科目还勉强就是数学成绩太过难看,上个学期期末班上平均数学成绩103.8分,他却只考了77分,一下把他的成绩拉倒了班上的29名。

为此,这位家长和丈夫把儿子好一顿数落,暑假的时候还特意给儿子报了一个数学突击班,可两个月下来钱花了三千多,数学成绩却没半点长进,这个月的月考她儿子又只考了70多分。

在询问了一下这个孩子平时的学习状况后我发现,他的记忆力很不错,所以文科学科的成绩也非常优秀,但问题是,他把数学也当做文科学科在学,只是一味地背公式、定理、题型,但并没有进行理解,所以遇到题后根本不知道这些公式定理该怎么用。

这种情况还是比较常见的,在我所遇到的学生中把数学当文科学的并不少,归根结底还是没有培养起正确的数学逻辑思维。数学的无论是公式、定理、题型千变万化,但万变不离其宗,其最根本的原理始终没有变,解题的思路始终为:读题→理解→分解→联系→解答。

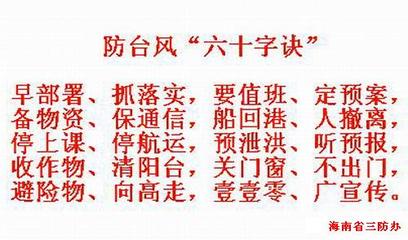

当时这位家长和孩子非常茫然,于是我根据一张用于精英课的图片来作讲解。

代数是许多数学不佳学生的头痛点,原因在于代数相较于几何更加的抽象,逻辑思维不强的学生很容易被各种条件、前提搞昏了头。

例题:如图,依次连接第一个矩形各边的中点得到一个菱形,再依次连接菱形各边的中点得到第二个矩形,按照此方法继续下去,已知第一个矩形的面积为a,请问第n个矩形的面积是多少?

首先,我们读题,这是一个融合了几何的代数问题。

其次,理解,提取有用的信息:矩形、菱形、中点。但要注意的是,菱形只是一个过渡条件,不要被无限出现的菱形干扰。

再次,分解,第一个矩形、第一个菱形、第二个矩形之间由边长、面积相联系。矩形的面积为两临边相乘,S=a·b;菱形的面积为两对角线之积的一半,S=?a·b。

然后,联系,此题中前一矩形的两临边长,即是后一菱形的对角线长,而我们要寻找的是后一矩形的边长。这里,可以通过相似三角形的对应边长成比例得知,后一矩形的边长恰好是前一矩形边长、菱形对角线的一半。由于,此题给出了第一个矩形的面积a,所以菱形的作用到此为止。

最后,解答,我们假设,第一个矩形长A、宽B,那么a=A·B,那么第二个矩形的面积a2=?A·?B=?a,那么第三个矩形面积a3=(?)2A·(?)2B =(?)2a,那么第n个矩形an=(?)?﹣1A·(?)?﹣1B=(?)?﹣1a,根据代数的最简公分母原则,an=(?)?﹣1a=(?)2?-2。

其实,学习数学的目的是为了培养学生缜密的逻辑思维习惯,而并不是单纯为了考试选拔,而不少学生能够把数学的公式、定理背得滚瓜烂熟,然而一遇到具体的问题就不知道从何下手,例如这道非常简单的代数题,有两个疑惑点:看似是几何问题,其实是代数问题;看似是矩形和菱形之间的关系,其实菱形单纯是过度。如果没有理清楚这之间的关系,就非常容易被表面上的东西所迷惑。

所以,在解题的时候,不要急着到处找解题方法,而应该细细地读题,搞清楚这道题到底是在让你做什么。当然,数学能够考到150分的学生,在数学上所花的功夫肯定远非如此,其中包括平日的预习、听课、笔记、复习、作业,以及错题的处置、应用和查漏补缺的复习,不过由于篇幅的问题,今天就不铺开来讲了,有疑问的朋友可单独向我提出。

超强记忆力免费课程

若孩子记忆力不好、学习靠死记硬背、努力但成绩不佳

爱华网

爱华网