《黄土高坡》说课稿 黄土高坡》

尊敬的各位评委老师,大家下午好,今天我说课的题目是《黄土高坡》 。根据新课标的理念,对于本节课, 我将从教材分析,教学方法分析,教学过程分析以及教学效果预测四个方面加以说明。 一、 教材分析 1、教材的地位和作用 本课是《品德与社会》五年级下册,第三单元《不同的环境 多彩的生活》中的第三课,本活动主题包括 “走进窑洞”和“开发热土”两部分

内容。下面我将就第一部分内容做详细讲解。教科书从黄土高原的环境、 人们的生活和文化等方面进行问题引领,以任务驱动的方式引导学生收集资料、分析探究、思考辨析,从而 更加全面的认识和了解黄土高原,发现问题,寻找解决方案。 “走进窑洞”主要以生活中的“住”为切入点, 向学生展示了黄土高原上独有的住房——窑洞,然后以此为研究的起点,分别引导学生探究当地环境与人们 生活的关系,窑洞文化,窑洞在中国革命史上发挥的作用,黄土高原上的民风民俗、生产活动以及这里所孕 育的伟大文化等。然而由于地理环境以及人为原因,造成黄土高原上严重的环境危机,这对当地乃至全国的 环境和生活都造成严重危害,教科书呈现与此相关的图片和文字资料,启发学生发现并重视这个全人类都关 注的话题,树立保护环境的意识和责任心。 2、学情分析 由于我们农村的孩子出去旅游的机会很少,接触外界的信息渠道也相对很少,所以很多同学并不了解黄 土高坡的主要特点,所以我搜集了一些图片,能够更加有效地帮助学生去直观的了解。从心理特征来说,这 一阶段的学生好动,注意力易分散,爱发表见解,希望得到老师的表扬,所以在教学中应抓住这些特点,一 方面运用直观生动的图象,引发学生的兴趣,使他们的注意力始终集中在课堂上;另一方面,要创造条件和 机会,让学生发表见解,发挥学生学习的主动性。 从认知状况来说,对于黄土高原的位置、范围和地理环境的理解,(由于其抽象程度较高,)学生可能 会产生一定的困难,所以教学中应予以简单明白,深入浅出的分析。 3、教学目标 根据以上对教材的地位和作用,以及学情分析,结合新课标对本节课的要求,我将三维目标进行整合, 确定本节课的教学目标为: 1、了解我国黄土高原的地理位置、环境及气候特点。 2、了解黄土高原上人们的生产和生活方式及其与环境的关系,理解和尊重人们的生活方式。 3、初步形成保护环境的意识。 4、教学重难点 重点: 1.了解黄土高原的地理位置; 2.了解黄土高原变成沟壑纵横的面貌的原因 难点: l.高原上人们的生产和生活方式及其环境的关系 2.树立保护生态环境的意识 二、教法分析 现代教学理论认为,在教学过程中,学生是学习的主体,教师是学习的组织者、言道者,教学的一切活 动都必须以强调学生的主动性、积极性为出发点。根据这一教学理念,结合本节课的内容特点和学生的年龄 特征,本节课我采取以下两种教学方法:

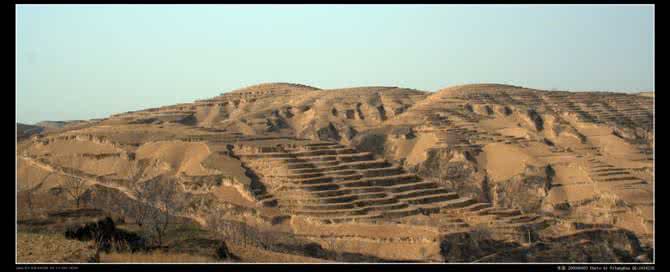

1.直观教学法: 在教学过程中,我采用多媒体辅助教学,以直观呈现教学素材,从而更好地激发学生的学习兴趣,增大 教学容量,提高教学效率。 2.集体讨论法 组织学生进行集体和分组讨论,促使学生在学习中自主解决问题,培养学生的团结协作的精神。 三、教学过程分析 研究教法和学法是搞好教学的前提和基础,而合理安排教学程序则是教学成功的关键一环。以求达到事 半功倍之效,使学生学有所获,我根据本课教材的特点以及五年级学生的实际水平,将本课划分为以下四个 环节: 一、 播放音乐,激情导入 1、欣赏歌曲《黄土高坡》,给学生以初步印象。 2、提出问题:你知道的“黄土高坡”的具体位置吗?“黄土高坡”是什么样子?这里的人们是怎样生产 和生活的呢?带着这些问题我们一起走上黄土高坡看个究竟。 导入是课堂教学中一个不可忽视的重要环节。 “良好的开端是成功的一半” 好的导入如桥梁联系着旧知和 。 新知,引导着学生的思维方向,起到课堂教学第一次反馈的作用,是教师首次进行课堂调控的依据。为了激 发学生学习兴趣,在课一开始,我就以歌曲黄土高坡牢牢的吸引学生的注意力,调动课堂气氛,让学生带着 浓厚的兴趣进入下一环节。 二、了解黄土高坡 1、提问:同学们从“黄土高坡”这个名称你能想到什么呢?生自由发言。 2、师总结:“黄土高坡”平均海拔在 2000 米左右,是世界上面积最大的黄土分布区,人们把这里叫做 黄土高原。 3、出示中国地图和黄土高原地区地图,请学生找出黄土高原在我国什么地方,黄土高原上有哪些地名是 你曾经听说过的? 4、师小结:黄土高原位于我国黄河中上游的山西、陕西、甘肃、宁夏等省区境内,东起太行山,西至乌 鞘岭,南到秦岭,北抵长城。 5、质疑:黄土高原的黄土是从哪里来的? ①师用多媒体出示相关资料,生阅读。 ②师图示讲解:高原西部为乌鞘岭,东部为太行山,南部为秦岭,北部为长城,与内蒙古高原相连,且 高原西北部为沙漠和戈壁,而这里常年盛行西北风,沙子和黄土就随风而至。经过上百万年的堆积,就形成 了黄土高原——世界上最大的黄土堆积区。 6、黄土高原什么样? 播放幻灯片(感受高原沟壑纵横的面貌) 师生语言描述:千沟万壑,水土流失严重。原因:森林和草地不断遭受破坏,地面缺乏植被保护,暴雨 袭来的时候大量的黄土被流水冲走,开始地面上冲出许多小沟,小沟越来越大,逐渐变成深壑。年长日久, 黄土高原被流水切割的支离破碎,呈现出千沟万壑的景象。 7、探讨水土流失的危害以及应该采取的行动。 8、展示治理黄土高原的初步成果。

直观教学能吸引学生的注意力,通过讨论又能调动他们学习的积极性,也有利于培养学生的观察能力和 思维能力,使他们更好、更快、更准、更深地明白黄土高原变成沟壑纵横的面貌的原因,树立保护生态环境 的意识。 三、走进窑洞 1、提出问题:在沟壑纵横的黄土高原上,人们是怎样生产和生活的? 2.学生畅所欲言,教师抓住黄土高原的民居——窑洞,引导学生进行探究。 3.探究:窑洞为什么能够成为黄土高原上的主要民居。 4.交流探究成果,体会窑洞的特点,感受人类的智慧。 5、你对黄土高原上人们的生产和生活还有那些了解?人们的生产和生活与当地环境有什么关系? 本环节的教学在引导学生思考、体验问题的过程中,使学生逐步学会分析、解决问题的方法。这样做既有利 于发展学生的理解、分析、概括、想象等创新思维能力,又有利于学生表达、动手、协作等实践能力的提高, 促进学生全面发展,力求实现教学过程与教学结果并重,知识与能力并重的目标。也正是由于这些认识来自 于学生自身的体验,因此学生不仅“懂”了,而且“信”了。从内心上认同这些观点,进而能够主动地内化为自 己的情感、态度、价值观,并融入到实践活动中去,有助于实现知、行、信的统一。 四、民风民俗展示会 1.课前布置收集整理黄土高原上的人们在衣食住行等方面的资料,了解当地人的生活习惯。 2.将信息进行整理,用自己喜欢的形式呈现出来。 3.教师组织学生分成不同的专题对研究成果进行交流汇报。 4.做一做:同学们相互学习,制作一件黄土高原上的典型工艺品。 《品德与社会课程标准》提出要充分关注学生个性差异,注重学生在开放式的课堂活动中的感受、体验、 领悟,让其获得多元发展的机会。我让孩子们在活动中充分展示交流自主学习的成果。通过小组比赛的形式 让他们了解黄土高坡民风民俗知识。这样学生在不知不觉中“丰富和发展自己的经验、情感、能力和知识”。 整个过程以学生为主体在互动,在这种动态生成的课堂中,学生全面参与,建构属于自己的知识能力,有利 于形成内化的道德品质。 四、教学效果预测 在整堂课的教学中,我坚持以学生为主体的教学原则,充当好课堂上的配角,让学生在一种宽松明朗、 平等开放的环境中自主地参与学习。在教学过程中,充分运用多媒体辅助教学,以直观方式呈现教学素材, 从而更好地激发学生的学习兴趣,增大教学容量,提高教学效率。同时,组织学生进行集体和分组讨论,促 使学生在学习中自主解决问题,培养学生的团结协作的精神。在教学设计上,将水土流失这部分内容稍作了 调整提到了前面,让学生带着对黄土高坡自然环境的全面了解进入到黄土高原人文风俗的学习之中。当然, 在一些环节上还有不足,如,在搜集资料方面,可能会受到条件的限制,致使部分同学无法参与到信息交流 汇报上来。再就是,我们的孩子没有生活在黄土高原上,认识不到水土流失等问题的严重性。 以上是我对《 黄土高坡 》一课的说课,如有不妥之处,望各位老师提出宝贵意见。

爱华网

爱华网