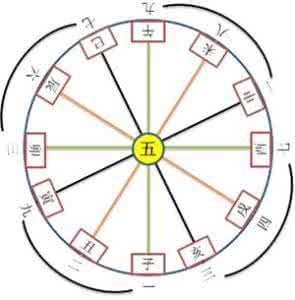

几何图形与数字的变化,是数学的基础构成。早在上古时期,没有文字以前,就用几何图形来构成符号,来表达意思,但这些符号里也含着数字的意思。比如我国的河图洛书,就是由数字构成的。因此,图形是象形,数字是数,这两个一个都不能少。

原来提过的那个上古文明中处处都有的八角星, 计算出来全部总和是250。这个图的核心部分,是实心的龟,总数是25,因此,减去核心部分,剩余周围部分是225。

河图是变化之道,一切变化都是按照河图的规律来的。河图是一切变化的核心规律,就是河图中间的那三个五。三个五在变化之中, 实际是一个“一”去映射三组四,映射到哪一组四,哪一组就变成五。因此,三个五实际总数是十三。(八角星核心的三个五除外,那是实实在在的三个五)。

回头看八角星,核心的25是不变的,除去这核心的25,周围部分的225,每个1都按照河图的规律,再进行变化,就是把自己假设为核心,映射三组四进行变化,那么就是每个1都可以变成13,就是225x13=2925。

2925是什么意思?

数学上有种趣味平面,比如洛书就是基础的一种,洛书构成九宫,在每个宫里把数字填好之后,无论哪个方向,总和都是15。这是个有趣的平面现象。见下图

西方人总结出了一个公式来计算

这个公式中,M代表任何一个方向相加的总和数,n代表行数。比如在洛书中,M就是15,n是3。

那么如果M等于2925呢?可以算出来,这时候N等于18。那么这时候是个什么图形呢?

这图形是什么?围棋的棋盘!

为什么突然说起数学来。在上古的知识中,象形与数学是同等重要的。但不知为什么,后来的传承中,数这个部分被迅速的淡化,本来我国即使到了春秋战国时期,数学水平仍然是很厉害的,但后来似乎士大夫阶层越来越不重视数学。象形部分的学问倒是一直很重视,比如诗词,其实背后就是象形思维。但数学,似乎只是研究易学的人重视一些,在正统知识分子中,成了不那么重要的学问。尤其是宋代以后,数的学问似乎被抛弃了。

这种对数学的不重视,导致了世人对我国古文化的一个误解,总觉得中国古人是模糊科学家,什么事情只是一个大概,没有精确化的思维。这种观点,来源于象形思维大行其道,数的思维隐退的结果。其实在上古人那里,数和象好比是鸟的两个翅膀,一个都不能少。

在西方,上古的象形思维没有被很好的继承,但数的学问被很好的继承下来。中世纪的时候,数学、逻辑、音乐和修辞,是必修课。而且中世纪将音乐视为数学类工作,作曲被视为设计数学题一样的工作,这给后世欧洲的发展打下了极好的基础。这个文化传统,使得后世的很多科学家都有音乐嗜好,比如爱因斯坦。其实中国的古人对这些都懂,音乐与数学,在上古时也是同一个学问,度量衡的确立,都与音乐有关。只是不知为何,后世并没有发扬光大。

总之,数的学问和象形取意是同样重要的,研究上古的东西是离不开数的推演,比如前面说的一髋管两腿、脚尾等等,

下面再举一个例子,这也是在数的推演中发现的。先看一个视频。

注意看狮子在吼叫的时候,它的头和尾的对应关系。

狮吼的时候,狮子本能会先竖尾,松开两肋,横向撑开,然后发声。还有一个要点,就是它的头部会跟着动。基本看起来就是往前送下巴,哺乳动物吼叫都是这样,努力吼叫的时候都会做出这个本能动作。小孩子极度哭闹的时候也会这么做动作,使叫唤的声音最大化。这有利于打开声道,但这只是其一,如果自己去反复试试,就会发现这其实是在帮助发力,这样声音才能从身体内部出来。练出丹田气的人,会很快体会到。

这个头的动,和尾的动是同时的,这就像蛇的头尾相应,头尾一呼应,丹田发声发力。

如果看上古的玉器,有不少是嘴里衔着尾巴,比如下面这个就是凌家滩出土的

这个和狮吼的道理是一个,就是头尾呼应的关系,也是在说,尾也是头,双头的意思。

一般练武的都知道,所谓百会与会阴要对上,这样人的身体才能正了,里面保持畅通,但这只是第一步。后面的就没人公开说了。仔细去观察狮子吼,就会发现,狮子的印堂是个头部的轴,它头部的动,是以印堂为支点。而且狮子的印堂那个地方,都会长有一道深色纹理。注意,说的印堂是指两眉间再往上一些,二郎神第三只眼的位置,不是中医里的印堂穴。

百会和会阴是呼应的,至于印堂的学问,可以算是个小秘密。印堂和长强穴,就是尾骨的最下端,是呼应的。这个小秘密,还没见别人公开提过。

人的小腹两胯屁股这一块,其实是个倒置的脑袋,而且是彻底的倒置,头朝下,面朝后。会阴就是头朝下的百会,长强就是面朝后的印堂。所以,比如人发力的时候,竖尾炸肋的时候,如果知道印堂去配合一下尾巴根,那么大有益处。

人如果除去四肢,其实就是一个正无穷的符号。类似于8字。中间是彻底扭转的。所以八卦掌走圈的时候,要求上半身彻底向后转,那其实是恢复先天本来面貌。

爱华网

爱华网