余光中

一、人物介绍 余光中(1928-),台湾著名诗人、散文家、批评家、翻译家。祖籍福建永春,生于江苏南京 ,曾就读于金陵大学外 语系(后转入厦门大学 ),1952年毕业于台湾大学 外文系。1959年获美国爱荷华大学(LOWA)艺术硕士。先后任教台湾东吴大学、师范大学、台湾大学、政治大学,现任台湾中山大学文学院院 长。曾获得包括《吴三连文学奖》、《中国时报奖》、《金鼎奖》、《国家文艺奖》等台湾所有重要奖项,已出版诗文及译著共40 余种。

1928年重九日余氏生于南京。青年时于四川就学,在南京青年会中学毕业后进入金陵大学修读外文。

1945年与覃子豪、钟鼎文等创办“蓝星诗社”,主编《蓝星诗页》。 1946 年考入厦门大学外文系 。

1947年入金陵大学外语系(后转入厦门大学),

1948年发表第一首诗作,

1949年随父母迁香港,次年赴台,就读于台湾大学外文 系。

1950年五月到台湾,9月以插班生考入台大外文系三年级,两年后毕业。1952年毕业于台湾大学外文系。

1953年10月, 与覃子豪、钟鼎文等共创“蓝星”诗社及《创世纪》诗刊,致力于现代主义诗歌创作。

1956年与范我存女士结婚,后育有四个女儿。年间先后任编译官 及大学教职。 1958年到美国进修,获爱荷华大学艺术硕士,毕业后回台任教。先后任教于师范大学、政治大学,期间曾两度赴美任多间大学客 席讲师。

1959年获美国爱荷华大学(LOWA)艺术硕士。 先后任教台湾东吴大学、师范大学、台湾大学、政治大学。其间两度应美国 国务院邀请,赴美国多家大学任客座教授。

1972年荣任政治大学西语系教授兼系主任。

1974年到香港任香港中文大学中文系教授。

1985年9月离开香港回台,定居高雄市,任国立中山大学文学院院长,兼外国语文研究所所长。十月获中国时报新诗推荐奖。

1988 年起余氏担任梁实秋文学奖翻译评审一职,对之策划、推动所耗心血非常多。

1991年十月于香港参加香港翻译学会主办的翻译研讨 会,并接受该会颁赠的荣誉会士衔。现在台湾居住,任台湾中山大学文学院院长。

二、人物评价

余光中在台湾与海外及祖国大陆文学界享有盛誉。他曾获得包括《吴三连文学奖》、《中国时报奖》、《金鼎奖》、《国家文艺 奖》等台湾所有重要奖项。多次赴欧美参加国际笔会及其他文学会议并发表演讲。也多次来祖国大陆讲学。如1992年应 中国社会科学院之邀演讲《龚自珍与雪莱》;1997年长春时代文艺出版社出版其诗歌散文选集共7册,他应邀前往长春、沈阳、 哈尔滨、大连、北京五大城市为读者签名。吉林大学、东北大学颁赠客座教授名衔。中央电视台春节联欢晚会曾朗诵演出他的名诗《乡愁》,此外,中央电视台《读书时 间》、《东方之子》等栏目专题也曾向国内观众连续推荐报导余光中先生,影响很大。 海内外对余光中作品的评论文章,大约在一千篇左右。专论余光中的书籍,有黄耀梁主编,分别由台湾纯 文学出版社与九歌出版社出版的《火浴的凤凰》、《璀灿的五彩笔》;四川文艺出版社出版的《余光中一百首》(流沙河选释)等5种。传记有台湾天下远见出版公司出版, 傅孟君著《茱萸的孩子——余光中传》。其诗集《莲的联想》,1971年由德国学者译成德文出版。另有不少诗文被译成外文在 海外出版。

三、创作历程

创作开端

1948年,在厦门大学,外文系主任李庆云在课堂上问同学们未来的志向。轮到余光中时,他豪情万丈地说:“我将来要当作家!”当时他已在南京、厦门两地初试啼声,至少发表过七、八首诗和文学评论,表现不凡。

格律诗时期(1949-1956)

以《舟子的悲歌》《蓝色的羽毛》《天国夜市》为代表。大多数篇章均为二段或三段,每段四行,二、四句押韵。

现代化的酝酿时期(1957-1958)

以《钟乳石》后半和〈西螺大桥〉为代表。开始衍出长短错落的句式。

留美的现代化时期(1958-1959)

以《万圣节》为代表。爱荷华大学的写作训练与艺术课程启迪了余光中对现代艺术的接触,并普遍吸收了西洋音乐,作品有抽象的趋势。

虚无时代(1960-1961) 以《天狼星》、《武陵少年》前半为代表。这个时期的余光中在西化的忧郁苍白里创造英雄的幻觉,无法向传统索取温暖。作品中时常透露末世一般的追悼,又始终无法自绝于传统,而有“真空的感觉”。《天狼星》投影的不但是个人或诗坛的无依、空虚,也是一个文化、

民族对传统的怀疑和对接受外来冲击的疑惑。

新古典主义时期(1961-1963)

以《五陵少年》后半、《莲的联想》为代表。无论在文白的相互浮雕上、单轨句法和双轨句法的对比上、工整的分段和不规则的分行之间的变化上,《莲的联想》都以二元手法将中国文学的抒情传统推向另一个高峰。

走回近代中国时期(1965-1969)

以《敲打乐》、《在冷战的年代》为代表。自我的剖析、形而上的主题、同一主题的两面探索、性与战争的交相对映,均承载深刻。技巧及思考到达高峰。

民谣风格时期(1970-1974)

以《白玉苦瓜》为代表。作品吸收摇滚乐的浪漫精神,以回归故土的民族意识面对眼前的现实。这个阶段的余光中也挣脱了“我是谁”的迷惘,以“守夜人”自许,期待自己经由生命的苦楚而臻于永恒的诗艺。

历史文化的探索时期(1974-1981)

以《与永恒拔河》、《隔水观音》为代表,诗作的知性渐渐多于感性,也较不刻意锻字炼句,而趋于任其自然。

写实伤今、印证生命的秋收时期(1981以后)

以《五行无阻》、《高楼对海》等为代表。这段期间余光中既歌咏亲情伦理、讽诵汉魂唐魄、参透生死玄想,也把地理的乡愁乘以文化的沧桑,由早年浪漫怀古转为写实伤今,成了低回的吟咏。

四、作品风格

余光中是个复杂而多变的诗人,他变化 的轨迹基本上可以说是台湾整个诗坛三十多年来的一个走向,即先西化后回归。他一生从事诗歌、散文、评论、翻译、自称为自己写作的“四度空间”。在台湾早期的诗 歌论战和70 年代中期的乡 土文学论战中,余光中的诗论和作品都相当强烈地显示了主张西化、无视读者和脱离现实的倾向。如他自己所述,“少年时代 ,笔尖所染,不是希顿克灵的余波,便是泰晤士的河水。所酿业无非一八四二年的葡萄酒。” 20世纪80年代后,他开始认识到自己民族居住的地方对创作的重要性,把诗笔“伸回那块大陆”,写了许多动情的乡愁诗,对乡土文学的态度也由反对变为亲切,显示了由西方回归东方的明显轨迹,因而被台湾诗坛称为“回头浪子”。

从诗歌艺术上看,余光中被誉为“艺术上的多妻主义诗人”。他的作品风格极不统一,一般来说,他的诗风是因题材而异的。表达意志和理想的诗,一般都显得壮阔铿锵,而描写乡愁和爱情的作品,一般都显得细腻而柔绵。

其文学生涯悠远、辽阔、深沉,且兼有中国古典文学与外国现代文学之精神,创作手法新颖灵活,比喻奇特,描写精雕细刻,抒情细腻缠绵,一唱三叹,含蓄隽永,意 味深长,韵律优美,节奏感强。他因此被尊为台湾诗坛祭酒。他的诗论视野开阔,富有开拓探索的犀利朝气;他强调作家的民族感 和责任感,善于从语言的角度把握诗的品格和价值,自成一家。

余光中先生热爱中华传统文化,热爱中国。礼赞“中国,最美最母亲的国度”。他说:“蓝墨水的上游是汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”,“我的血系中有一条黄河的支流”。他是中国文坛杰出的诗人与散文家,他的名字已经显目地镂刻在中国新文学的史册上。

五、作品集

诗集

《舟子的悲歌》、《蓝色的羽毛》、《钟乳石》、《万圣节》、《莲的联想》、《五陵少年》、《天国的夜市》、《敲打 乐》 《在冷战的年代》、《白玉苦瓜》、《天狼星》、《与永恒拔河》、《余光中诗选》(1949—1981)、《隔水观音》、《春来 半岛》、《紫荆赋》、《梦与地理》、 《安石榴》、《双人床》、《五行无阻》、《余光中诗选》第二卷(1982—1998)。

散文集

《左手的缪思》、《逍遥游》、《望乡的牧神》、《焚鹤人》 《听听那冷雨》、《余光中散文选》、《青青边愁》、 《记忆像铁轨一样长》、《凭一张地图》、《隔水呼渡》、《日不落家》。

评论集

《掌上雨》、《分水岭上》、《从徐霞客到梵谷》、《井然有序》、《蓝墨水的下游》。

翻译作品

《梵谷传》、《老人和大海》、《英诗译注》、《美国诗选》、《 New Chinese Poetry》(《中国新诗选》)、《英美 现代诗选》、《 Acres of Barbed Wire》(《满田的铁丝雨》)、《录事巴托比》、《土耳其现代诗选》、《不可儿戏》、《温夫 的扇子》、《The Night Watchman》(《守夜人》)、《理想丈夫》。

六、重点作品赏析

《乡愁》

小时侯 乡愁是一枚小小的船票 我在这头 母亲在那头

长大后 乡愁是一张窄窄的船票 我在这头 新娘在那头

后来啊 乡愁是一 方矮矮的坟墓 我在外头 母亲在里头

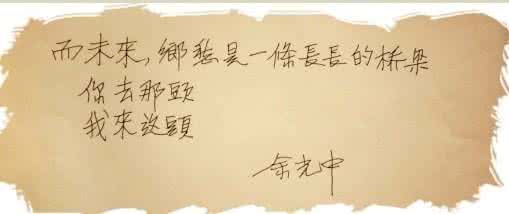

而现在 乡愁是一湾浅浅的海峡 我在这头 大陆在那头

正像中国大地上许多江河都是黄河与长江的支流一样,余光中虽然身居海岛,但是,作为一个挚爱祖国及其文化传统的中国诗人,他的乡愁诗从内在感情上继承了我国古典诗歌中的民族感情传统,具有深厚的历史感与民族感,同时,台湾和大陆人为的长期隔绝、飘流到孤岛上去的千千万万人的思乡情怀,客观上具有以往任何时代的乡愁所不可比拟的特定的广阔内容。余光中作为一个离开大陆三十多年的当代诗人,他的作品也必然会烙上深刻的时代印记。《乡愁》一诗,侧重写个人在大陆的经历,那年少时的一枚邮票,那青年时的一张船票,甚至那未来的一方坟墓,都寄寓了诗人的也是万千海外游子的绵长乡关之思,而这一切在诗的结尾升华到了一个新的高度:“而现在/乡愁是一湾浅浅的海峡/我在这头/大陆在那头。”有如百川奔向东海,有如千峰朝向泰山,诗人个人的悲欢与巨大的祖国之爱、民族之恋交融在一起,而诗人个人经历的倾诉,也因为结尾的感情的燃烧而更为撩人愁思了,正如诗人自己所说:“纵的历史感,横的地域感。纵横相交而成十字路口的现实感。”(《白玉苦瓜》序)这样,诗人的《乡愁》是我国民族传统的乡愁诗在新的时代和特殊的地理条件下的变奏,具有以往的乡愁诗所不可比拟的广度和深度。

在意象的撷取和提炼上,这首诗具有单纯而丰富之美。乡愁,本来是大家所普遍体验却难以捕捉的情绪,如果找不到与之对应的独特的美的意象来表现,那将不是流于一般化的平庸,就是堕入抽象化的空泛。《乡愁》从广远的时空中提炼了四个意象:邮票、船票、坟墓、海峡。它们是单纯的,所谓单纯,绝不是简单,而是明朗、集中、强烈,没有旁逸斜出意多文乱的芜蔓之感;它们又是丰富的,所谓丰富,也绝不是堆砌,而是含蓄。有张力,能诱发读者多方面的联想。在意象的组合方面,《乡愁》以时间的发展来综合意象,可称为意象递进。“小时候”、“长大后”、“后来呵”、“而现在”,这种表时间的时序像一条红线

贯串全诗,概括了诗人漫长的生活历程和对祖国的绵绵怀念,前面三节诗如同汹涌而进的波涛,到最后轰然而汇成了全诗的九级浪。

《乡愁》的形式美也令人瞩目。它的形式美一表现为结构美,一表现为音乐美。《乡愁》在结构上呈现出寓变化于传统的美。统一,就是相对地均衡、匀称;段式、句式比较整齐,段与段、句与句之间又比较和谐对称。变化,就是避免统一走向极端,而追逐那种活泼、流动而生机蓬勃之美。《乡愁》共四节。每节四行,节与节之间相当均衡对称,但是,诗人注意了长句与短句的变化调节,从而使诗的外形整齐中有参差之美。《乡愁》的音乐美,主要表现在回旋往复、一唱三叹的美的旋律,其中的“乡愁是——”与“在这头„„在那(里)头”的四次重复,加之四段中“小小的”、“窄窄的”、“矮矮的”、“浅浅的”在同一位置上的重叠词运用,使得全诗低回掩抑,如怨如诉。而“一枚”、“一张”、“一方”、“一湾”的数量词的运用,不仅表现了诗人的语言的功力,也加强了全诗的音韵之美。 《乡愁》,有如音乐中柔美而略带哀伤的“回忆曲”,是海外游子深情而美的恋歌。

《白玉苦瓜》

似醒似睡,缓缓的柔光里

似悠悠醒 自千年的大寐

一只瓜从从容容在成熟

一只苦瓜,不是涩苦

日磨月磋琢出 深孕的清

看茎须缭绕,叶掌抚抱

哪一年的丰收像一口要吸尽

古中国喂了又喂的乳浆

完美的圆腻啊酣然而饱

那触觉,不 断向外膨胀

充实每一粒酪白的葡萄

直到瓜尖,仍翘着当日的新鲜

茫茫九 州只缩成一张舆图

小时候不知道将它叠起

一任摊开那无穷无尽

硕大似记忆母 亲,她的胸脯

你便向那片肥沃匍匐

用蒂用根索她的恩液

苦心的悲慈苦 苦哺出

不幸呢还是大幸这婴孩

钟整个大陆的爱在一只苦瓜

皮靴踩过,马蹄踏过

重吨战车的履带辗过

一丝伤痕也不 曾留下

只留下隔玻璃这奇迹难信

犹带着后土依依的祝福

在时光以外奇异的光中

熟着,一个自足的宇宙

饱满而不虞 腐烂,一只仙果

不产生在仙山,产在人间

久朽了,你的前身,唉,久朽

为你 换胎的那手,那巧腕

千眄万睐巧将你引渡

笑对灵魂在

白玉里流转

一首歌,咏生命曾经是瓜而苦

被永 恒引渡,成果而甘

《白玉苦瓜》是一首充满爱国主义情感的寻根诗篇。诗人在故宫博物馆看见一件古代文物,白玉雕琢成的苦瓜,于是触发灵感,展开了想象。

第一节极写苦瓜的饱满圆润,晶莹剔透,它千年的酣睡,它从从容容、自自在在地成熟,都显示出它不再涩苦,而这样美丽饱 满的苦瓜,是由古中国的乳汁一口一口喂养、培植而成的。“那触觉,不断向外膨胀”之句,用得很妙,将无生命之死物,写成了 有生命之活物。这样的诗句既是苦瓜饱满圆润,在观者眼睛里产生的一种幻境似的滑溜溜的光泽,也是拟人化手法将物体活化的手段。“直到瓜尖,仍翘着当日的新鲜”之句,把物体写得十分净洁鲜活,虽是千年古物,不但一尘不染,而且仍翘着当日的新鲜。一个“翘”字,将生命的活力贯注其中,使诗和物都有了鲜嫩和强劲的生命感。诗的第二段进入了一个更新的境界。诗人用隐蔽的 手段将苦瓜拟人化为一个婴儿,而祖国的沃土是母亲。母亲敞开胸脯,婴儿向母亲的胸脯上匍匐,他用蒂用根饱饱地吸吮着母亲的 乳汁恩液。虽然经过许多苦难,经过战火的烧烤,经过铁蹄的践踏,经过履带的重压,但是,它奇迹般成长,而且没有留下伤痕, 这里显然不是单单地写白玉苦瓜,而是在写由祖国母亲的乳汁哺育长大的每一个炎黄子孙。诗人的功力在于写苦瓜意不在苦瓜,写象征物,但又不脱离物的本体,似真似假,似假似真,于是艺术的强大魅力油然而生。诗的结尾处又回复艺术本身。雕塑家的巧手经过千刀万凿,给白玉苦瓜以艺术的灵魂,“被永恒引渡,成果而甘”,有一语双关之意,一方面肯定艺术创造的永恒价值,每次欣赏这样的成果都将给人以甜蜜,另一方面寓意祖国母亲,养育了这样的儿女,恩重如山,永留青史。

《等你,在雨中》

等你,在雨中,在造虹的雨中

蝉声沉 落,蛙声升起

一池的红莲如火焰,在雨中

你来不来都一样,竟感觉

每朵莲都象 你

尤其隔着黄昏,隔着这样的细雨

永恒,刹那,刹那,永恒

等你,在时间之外

在时间之内,等你,在刹那,在永恒

如果你的手在我的手里,此刻

如果你的清芬

在我的鼻孔,我会说,小情人

诺,这 只手应该采莲,在吴宫

这只手应该

摇一柄桂桨,在木兰舟中

一颗星悬在科学馆的飞檐

耳附子一般地悬着

瑞士表说都七点了 。忽然你走来

步雨后的红莲,翩翩,你走来

象一首小令

从一则爱情的典故里你走 来

从姜白石的词里,有韵地,你走来

《等你,在雨中》是余光中爱情诗歌的代表作。余光中的诗作情通古今,意贯中西。在传统与现代的交汇中,余光中的诗歌有着更博杂的兼容性。《等你,在雨中》语言清丽,声韵柔婉,具有东方古典美的空灵境界,同时,从诗句的排列上,也充分体现出诗人对现代格律诗建筑美的刻意追求。在回归传统时他并不抛弃 “现代”,他寻求的是一种有深厚传统背景的“现代”,或者说是一种受过“现代”洗礼的“古典”。诗歌运用独白和通感等现代 手法,把现代人的感情与古典美揉合到一起,把现代诗和古词熔为一炉,使得诗歌达到了一种清纯精致的境界。

诗作名曰“等你”,但全诗只字未提“等你”的焦急和无奈,而是别出心裁地状 写“等你”的幻觉和美感。黄昏将至,细雨蒙蒙,彩虹飞架,红莲如火,“蝉声沉落,蛙声升起”。正因为“你”在“我”心中深埋,所以让人伤感的黄昏才显得如诗如画。“我”情不自禁地喃喃自语:“你来不来都一样,竟感觉/每朵莲都象你”。莲象征美丽与圣洁,诗中的莲既是具象的实物,又是美与理想的综合。因此诗人把约会的地点安排在黄昏的莲池边。象电影中的特技镜头一样 ,等待中的美人从红莲中幻化而出,“摇一柄桂桨,在木兰舟中”,妩媚动人,艳若天仙。莲花与情人的清芬之气,使“我”如痴 如醉,物我两忘。如果不是瑞士表

悄悄地告诉“我”七点已到,真不知会沉迷至何时!美人在时钟指向七点时翩翩而来,幻觉本应 在“我”与情人的拥抱和热吻中化为现实了,然而诗人匠心独运,出其不意,笔锋陡转,却写“我”望着姗姗而来的美人,仿佛看 到了一朵红莲,姜白石词中婉约的韵律象叮咚作响的清泉缓缓流进“我”的心中„„ 诗歌至此嘎然而止,但又余音袅袅,留给人们 无限相象的余地,使读者久久找不到走出诗境的途径。

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网