围绕教学重难点落实教学设计

----------一年级上册《9加几》教学反思

汤婉芬

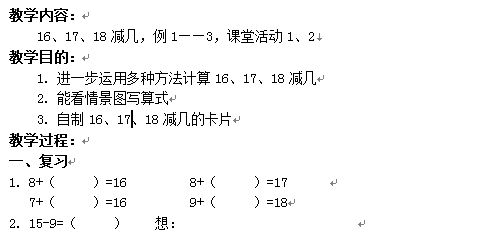

前不久,执教了新课标一年级上册<<9加几>>课后结合本课时教学重难点理解掌握凑十法和凑十法的算理数字表示方法以及“凑十法”的迁移,对自己的教学实践进行了一些反思,期待与大家共同讨论与交流.先看课堂实录:

片段一:

师: 拿出小研究,先同位说一说并三分钟后请小组进行汇报(课前已经完成的小研究) 师:那个小组来汇报

生: 这幅图一共有11个,我们是这样列式的.9+2=11,我们是这样算出结果的:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

师:说得不错。还有没有其他小组有不同的意见?

生:这幅图一共有11个,我们是这样列式的.9+2=11,我们是这样算出结果的:接着数:9、10、11。

师:也说的不错!还有没有不同意见的?

生:这幅图一共有11个,我们是这样列式的.9+2=11,我们是这样算出结果的:把外面的一盒放在箱子里凑成了10盒,10盒再加上外面的1盒就是11盒。

片段二:

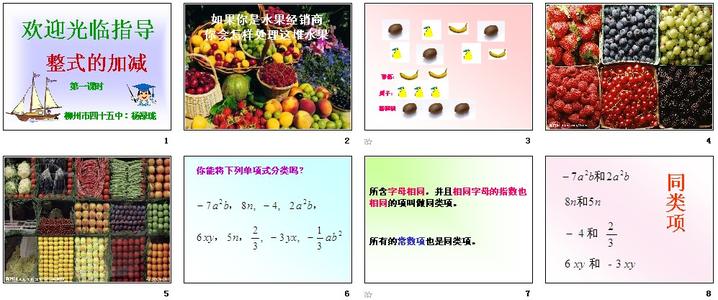

师:请同学们观察一认真观察投影的这图片,你发现了什么?

生:我发现了这是一个学校举行的运动会,有很多小朋友在跑步。

生:我发现了小朋友在跳远

。。。。。。。。

师:你们可真会观察!那能不能再数数有多少人参加运动项目?

生:6人跳远,9人数饮料。7人跑步。

师:你真细心!那你能给大家提出一个用加法计算的数学问题并给大家解决你的问题吗? 生:我提的问题是数饮料和跑步一共有多少人?我是这样解决的:9+7=16

师:真会提问题和解决问题!你能说说你是怎么知道等于16的?

生:我是用刚刚学的凑十法去算的;从7里拿1个给9那里,凑成10个,10个再加剩下的6个就是16个。

师:这个同学实在是很棒!现在看看那位同学能向这位同学学习:向同桌提出问题并解决问题,最好还要告诉同桌,你是如何算出结果的?

5分钟后小组汇报刚才提的问题情况

教学的出发点,上课前充分备学生和备教材围绕教学重难点进行教学实践。主要体现在: 讨论交流,得出方法。

提倡和鼓励算法多样化,是新课程倡导的主要理念之一。在这个片段中,我摆脱了传统教学思想的束缚,让自己的教学很好的体现了算法多样化, 并且在算法多样化的的基础上又进行了算法优化的教学,体现了新课标倡导的“尊重学生的个性,让每个孩子自主发展” 、“不同的人在数学上得到不同的发展” 的精神。

在课前我收集孩子的小研究进行备课,在这一部分内容里,我注重利用学生已有的知识经验,组织学生讨论“一共有多少盒”的问题,让学生通过互相交流说出自己解决问题的方法,并让学生议一议每种方法。在学生评议的基础上,给予学生赞扬和鼓励。根据学生的发言,屏幕上逐一显示各种解决方法。在交流过程当中,学生探讨出的方法有很多种,思维比较发达

凌乱。可能出现的情况有:

依次一个一个的数1、2、3、4。。。。。11、

先数箱子里的9盒,然后再接着数10、11。

先拿一盒放进箱子里,补足十,再想“10+1=11”

教师引导学生将第四种方法的思维过程用下图表示出来,想:9加1得10,10加1得

11。通过直观的分析比较,让学生找到自己喜欢的方法。

二、提出问题,解决问题

为了更好的让学生参与到学习活动中来,我设计了这个环节:先让一个学生提出问题并解决问题作为一个示范,接着利用主题图让同桌之间互相提出加法计算的问题,。运用孩子们提出的问题,巧妙自然地将9加几的问题搬到黑板上,例如:

数饮料和跑步一共有多少人?

9+7

踢毽组和跳远组一共有多少人?

9+6

在整个过程中,学生自主寻找要解决问题,并探求解决问题的途径,从这里学生的思维已经得到了一个提升。而且还能口头流利表达出9加几的等于几的想法过程,突破了教学的重难点。整个过程教师只起引导作用。

本节课的教学实践,还存在一些不足的地方和困惑:

1、算法多样化应提倡学生的自我优化

算法优化不是教师强制的过程。教师作为学习活动的组织者、引导者,要为学生创设自主探究,合作交流的学习方式,帮助他们在自主探究的过程中体验知识产生的过程。因此,优化的过程是思考、交流、探讨的过程,是学生不断体验与感悟的过程。这就需要教师要引导学生对不同层次的算法进行交流、评价、体验,在感知不同的方法中,提升对算法的认识,实现算法的自我优化。

2、为学生提供观察、思考、发现、表达的机会。

让学生在生活中学习数学,重视学生学习的过程,让学生亲身体验知识的形成和发展。这是《新课程标准》中提倡的学习方式。教学中教师先让学生摆圆片,获得初步的感知,再让学生在四人小组里互相交流,发现解决问题的多种方法。接下来的全班汇报中我们看到,由于留给学生充分发表想法的时间与空间,学生的思维是生动活泼的,提出了多种9加几的计算方法。这些算法都是学生在动手操作、自主探索、合作交流中动脑思考获得的,有些还非常具有创造性。由此可见,重视学生的学习过程,为学生提供观察、思考、发现、表达、交流的机会非常重要。

爱华网

爱华网