杨昌济(1871年4月21日-1920年1月17日),号怀中,字华生,湖南省长沙县人,中国近代著名教育家、伦理学家,女儿杨开慧为毛泽东第一位妻子。自幼喜读程朱之学,七岁入学进馆发蒙,启蒙老师是他父亲杨书祥,1898年就读于岳麓书院,1903年考取官费留日,入弘文学院速成示范科,后转普通科,结业后考入东京高等师范学校,1909年攻读于英国爱丁堡大学文科,专修哲学、伦理学,1913年至1918年先后任教于湖南高等师范学院、省立第四师范、湖南省立第一师范,毛泽东、蔡和森为其最看重的学生。1920年1月17日病逝于北京德国医院。

基本信息

姓名杨昌济

国籍中国

出生地湖南省长沙县

出生日期1871年4月21日

逝世日期1920年1月17日

职业教育家,伦理学家

毕业院校英国爱丁堡大学

女儿杨开慧

10本词条无基本信息模块,欢迎各位编辑词条,额外获取10个积分。

目录

1人物简介

2个人思想

3求学道路

4重视育人

5发展实业

6大事年表

展开

1人物简介

2个人思想

2.1学术思想

2.2政治思想

2.3教育思想

3求学道路

4重视育人

5发展实业

6大事年表

1人物简介编辑本段

杨昌济世居长沙东乡板仓,故被人称之为“板仓先生”、“板仓杨”。

杨昌济自幼喜读程朱之学,七岁入学进馆发蒙,启蒙老师是他父亲杨书祥。1889年参加长沙县试,一举考上“秀才”。但是两次乡试不中,只得在家中设馆授徒。

1898年,杨昌济就读于岳麓书院,并且不顾岳麓书院山长王先谦的阻挠,毅然决然加入了进步团体南学会,努力宣传新学、新政,赞同并且在湖南宣传谭嗣同的“以民为主”的政治思想。康梁戊戌政变失败后,杨昌济避居家乡,研究经世之学。

1903年,杨昌济考取官费留日,入弘文学院速成示范科,后转普通科,结业后考入东京高等师范学校。

1909年,由于杨毓麟、章士钊的推荐, 攻读于英国爱丁堡大学文科,专修哲学、伦理学。

1912年毕业,后赴德国考察教育。

从1913年至1918年,杨昌济先后任教于湖南高等师范学院,省立第四师范,湖南省立第一师范。毛泽东、蔡和森为其最看重的学生。中共早期领导人邓中夏亦为其学生。

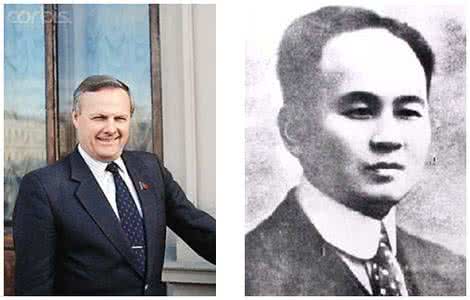

1918年至1920年,蔡元培邀请其为北京大学任教伦理学,他为赴法勤工俭学学生筹措经费,又推荐毛泽东到北大图书馆工作,并且促成了女儿杨开慧与毛泽东的婚恋关系。

1920年1月17日,杨昌济病逝于北京德国医院,归葬长沙县板仓。

女儿杨开慧为毛泽东第一位妻子。临终前曾致信好友章士钊(时任广州军政府秘书长、南北议和代表),推荐毛泽东和蔡和森,说:“吾郑重语君,二子海内人才,前程远大,君不言救国则已,救国必先重二子。”

2个人思想编辑本段

2.1学术思想

杨昌济强调无论是研究学问还是做人,都必须具有坚忍不拔的精神,他说:“吾无过人者,惟于坚忍二字颇为着力,常欲以久制胜。”其精神被湖湘学子称为“达化斋法门”而竞相仿效。

杨昌济认为一个国家有一个国家的民族精神:“吾人求学海外,欲归国而致之用,不可不就吾国之情形深加研究,何者当因,,何者当革,何者宜取,何者宜舍,了然于心,确有把握而后可以适合本国之国惰,而善应宇宙之大势”。

2.2政治思想

杨昌济一生主张改革,早年赞同康梁维新变法,经常和密友杨守仁讨论国事,提出“非改革不足以图存”。

2.3教育思想

杨昌济的教育思想承接明朝大思想家王阳明的“知行合一”而来,又接收了西方泡尔生等教育家现代教育思想,提出了:知行统一,注重实践,反对空谈;以道德教育为中心,提出“立志、理想、爱国、殉国、勤勉、存诚、立功、勇敢、坚忍、贵我通今”等10方面内容;教育普及应与提高相结合;大力发展高等教育,反对赶时髦的留学之风;注重发现、爱护和培养人才,此乃“悠悠万事,惟此为大”;洋为中用,反对全盘西化。

3求学道路编辑本段

板仓杨家,可谓是书香门第。杨昌济的高、曾祖父都是“太学生”,祖父杨万英是“邑庠生”,但没有做过官,一生在家乡以教书为业。父亲杨书祥,字书樵;母亲向氏,平江县石洞人,其父出身进士,做过前清国子监学录,乃诗书世家。向家与杨家世代联姻,对杨家子弟影响甚深。

杨昌济7岁进馆发蒙,蒙师是自己的父亲杨书祥。不幸的是,入学第二年父亲便病逝了,母亲也相继撒手归西,这给他的童年蒙上了浓重的阴影。1888年,17岁的杨昌济与表妹向仲熙结婚。次年参加长沙县试,一举考上“秀才”。1890年应试举人不中,为生活计,开始在乡间教书。

1898年,杨昌济进入岳麓书院读书,积极参加谭嗣同、唐才常等在湖南组织的维新改良活动,加入了他们组织的“南学会”,成为通讯会友,藉此机会向谭嗣同等求教学问,交流思想。戊戌变法失败后,杨昌济看破了科举功名的虚伪和无用,从此绝意仕途。这期间,他的家庭生活也发生了变化。1898年儿子杨开智出生,1901年又生下女儿杨开慧。他的哥哥杨昌运虽有“秀才”底子,但染上鸦片烟瘾,长卧家中。杨昌济用自己的薪俸维持一家人的生活,还要帮助哥哥解决生活困难,承受着沉重的经济负担。

正当杨昌济隐居乡间,感到彷徨苦闷、前途渺茫的时候,他的好朋友、著名革命党人杨毓麟从日本写来了一封信,要他东渡日本,去学习西方先进的科学技术。在时代思潮的感召和亲友的鼓励支持下,杨昌济萌发了留学日本、寻求拯救中华古国出路的意念。于是,在1903年农历2月初,他毅然告别了故土,离开了亲爱的妻儿,从长沙乘船漂洋过海,奔赴日本。行前他更名“怀中”,表示自己虽身在异邦,却心怀中华大地。

杨昌济到达日本后,进入东京弘文学院学习,开始上的是速成师范科,不久便转入普通科。在弘文学院,杨昌济学习十分刻苦,成绩特别优秀,因而深得院长的赏识。1906年,他在弘文学院顺利毕业,升入东京高等师范学校专修教育学。后来,在杨毓麟、章士钊等好友的极力推荐下,清政府派往欧洲的留学生总督蒯光典,调杨昌济去英国继续深造。1909年春,杨昌济进入苏格兰的勒伯丁大学哲学系,学习哲学、伦理学和心理学。

1912年夏,杨昌济结束了在勒伯丁大学3年的学习生活,获得文学士学位。随后,他前往德国进行了为期九个月的考察,还去瑞士游览了一番。在德国,杨昌济重点考察教育制度,但也很留意政治、法律等各项制度。考察完毕,随即启程返回阔别十年的祖国,回到了日思夜想的故乡长沙。

杨昌济回国时,正值立宪派政客谭延闿督湘,谭见杨昌济学识渊博,又先后留学“东洋”、“西洋”,在教育界具有一定声望,为网罗人才,便想请他出任湖南省的教育司长。可是,经过近十年留学生涯的杨昌济,在国外耳闻目睹了资本主义国家重视教育、重视人才培养的状况,深感中国教育的落后,人才的缺乏。因之,他无心参政,决心以教书育人为己任,走教育兴国的路子。于是,他推辞说自己久居国外,对国内情况不甚了解,同时又缺少行政才能,谢绝了谭延闿的聘请,而选择了一个冷冷清清的职业———当了一名学校教师。先后应省立第四师范、第一师范等学校之邀,在长沙任教五年之久。

4重视育人编辑本段

在湖南高师从教期间,杨昌济以“以直接感化青年为己任,意在多布种子,俟其发生”,“悠悠万事,无此为大”。他除了引导学生研究哲学,树立向上的人生观,用自己的实际行动去改良社会,改良人心风俗之外,还与大家一起讨论“如何使个人及全人类的生活向上”等问题。而所有这些活动的结果,促使了中国著名的革命团体——新民学会的成立。可以说杨昌济是新民学会的精神导师,他引导蔡和森、毛泽东等走上民主革命之路。

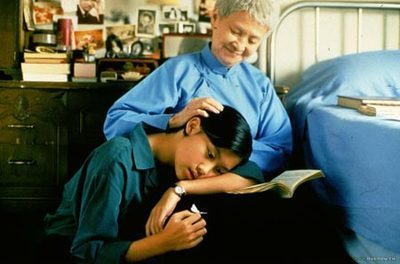

在第一师范教书期间,杨昌济的学生数以千百计,但却对毛泽东尤其欣赏。泽东探求“宇宙、人生、社会”大本大源的执著精神,顽强的意志,非凡的胆识,特殊的领导和组织才能等令杨昌济刮目相看,在他的日记中评价毛泽东“资质俊秀若此,殊为难得”。随着时光的流逝,他们之间的情谊日渐加深。杨先生不仅以他的哲学和伦理学思想,熏陶了毛泽东这个青年学子,尤以他高尚的人格、廉洁的节操和严谨的治学精神,赢得了毛泽东的衷心敬佩与爱戴。毛泽东日后称他是“给我印象最深的教师”,“一个道德高尚的人”。

在毛泽东所在的第八班教室的墙壁正中央,杨昌济亲笔书写了一幅对联——“强避桃源作太古,欲栽大木拄长天”,以此抒发他决心以教书育人为天职,培养经国济世之才的激越情怀。而他的学生毛泽东、蔡和森等日后的成就也成全了他栽大木、拄长天的心愿,也证明了他对人才的重视,他的教育思想与行动的影响力。

杨昌济为了更好的教育自己的学生,不断对教育进行深思,建立了比较完善的教育教学思想体系,概括起来主要有以下几个方面的内容:

其一,关于教育的本质。在杨昌济看来,所谓教育是“有目的、备方案,予人以意识的感化”。他对教育本质的认识不仅概括了教育的三要素——教育的主体(人)、教育的客体(人)和教育的目的(感化人),而且还包含了教育的性质、任务、对象和方法等内容,从根本上揭示了教育是人类社会特有的一种现象,是按照一定的社会要求,对受教育者的身心施以影响的一种有目的有计划的活动。这种对教育本质的认识,看到了教育者与受教育者之间的互动,即感化,教育是一个教育者感化受教育者的互动过程,是一棵树摇动另一棵树,一个心灵颤动另一个心灵的互动过程,它充分尊重了受教育者的主观能动性。

其二,关于教育的目的与作用。杨昌济认为,教育的目的是为了把受教育者培养成为适应社会需要的有用之才。因此,他强调培养学生的生存竞争能力的重要性,以便使他们认识自然和社会的环境,掌握自然和社会的发展规律,并引导他们关心国家的前途和社会的进步,养成一种“公共心”。针对当时中国的状况,他主张培养五种类型的人才:一是竞争型人才;二是管理型人才;三是科技型人才;四是实业型人才;五是教育型人才。而在这五种人才中,他认为当务之急是培养教育型人才,因此,他主张大力发展师范教育。关于教育的作用。杨昌济认为,教育的作用在于“倡民族之精神”,“救人心之陷溺”,图社会“根本之革新”,最终达到感化人之目的。

其三,关于教育的方法。杨昌济对启发学生智力的教育方法的阐释可以概括为两点:一是“教授”,二是“训练”。两者有着不可分割的联系,即为教授之时同时为训练,为训练之时同时为教授。当然,两者的目的和侧重点也有所不同。“教授”的目的是为了授予学生以智识,培养其“发达身心之能力”;而“训练”则主要是端正学生的意志和性格的发展方向,使他们养成优良的品质和良好的习惯。是中国近代教育史上伟大的教育家。

5发展实业编辑本段

杨昌济在19世纪末至20世纪初提出了一整套实业教育思想。他深刻论述了实业教育对富民强国、振兴中华的重要意义;提出必须大力发展直接为农工商实业服务、与农工商实业紧密结合的职业技术教育;主张通过多种途径和方法兴办各种专业技术学校,推广成人教育和继续教育。

中国自1840年鸦片战争之后开始沦为半殖民地半封建社会,空前的民族危机激起了先进的中国人救国图强的强烈愿望与变革腐朽封建专制的政治要求。杨昌济的实业教育思想就是在这样的历史背景下萌生的。杨昌济不仅参加了谭嗣同在长沙发起组织的“南学会”,多次聆听谭嗣同的改革宏论,而且还亲自拿起笔来撰写鼓吹改革的文章。1898年杨昌济在谭嗣同主编的《湘报》上发表了《论湖南遵旨设立商务局宜先振兴农工之学》一文,首次提出了他的实业教育思想。他在该文中指出:“西人立国也以商,其困我也亦以商,我不大兴商学以与之争,将何以自立于强大之间乎?”杨昌济从国家自立自强的高度提出了振兴工商的重要性。他指出:“然愚以为振兴商务,固为今日之要图,而商务之本源,尤在于农工之学,其先必振兴夫二者,而后商务可得而言也……”他认为“实业家乃立国之本,实业家为和平之战争。”“兵者消费,实业者生产。”由此可见他对实业教育的重视,

为了发展中国的实业,杨昌济主张,不仅要注意发展全日制的普通教育,也要开办以成年人为主的夜学教育;既要发展高等教育,也要创办以职业技术培训为主要内容的普及性教育。他认为“教育不当徒为身家殷实之子弟图远大之前程,尤当为家道维艰者之子弟图谋生之良计”。这种教育,必须与工农业生产相结合,直接为工农业生产服务。他主张学习英国重视职业技术教育的思想及其办学方法,大力发展我国之职业教育。他在留学英国归来之后,向国人详细介绍了英国的职业教育:“其学科甚繁伙,寻常日用所需各种小手工业无不具备,如英语及法语、德语,乃复写手役者所不可缺之知识也。数学及理化为日用不可缺之知识。因欧洲用各种机器,司其事者皆不可无数学及理化之知识也。”这种直接为发展工农业生产服务的职业技术教育,有利于更多的劳动青年掌握一至两门甚至更多的生产技术和谋生手段,有利于社会实现更充分的就业,从而有利于社会的稳定和经济的发展。

更难能可贵的是,他初步意识到科学技术是提高生产力的重要条件,提出了科技人才是生产力思想。他曾提出八项救国之道,其首相就是奖励科学,“近世科学发达,欧美各国因致富强,日本师之,突然进步。欲跻中国于富强之列,非奖励科学不为功也。”“近世之实业,既基于科学艺术工业之发明,及其实际之运用,故欲从事实业以谋衣食,不可无科学之智识。”

6大事年表编辑本段

一八七一年(清同治十年,一岁)

四月二十一日(农历),杨昌济诞生于长沙县清泰乡板仓冲下屋杨家(今长沙县福林区开慧公社开慧大队)。杨家原居长沙县金井的蒲塘,十八世纪末,在杨昌济高祖父时迁移至此。

杨昌济,字华生,一九零三年留学日本前改名怀中。父亲杨书祥情(宇书樵),读过不少古书,但积学不第,长期在乡下教私塾。母亲向氏,出身于理学世家,住平江石洞。杨昌济的长兄杨昌运,字荣生;一个姐姐,弟弟杨昌恺,字瑞生,过继给叔父为子。杨昌济排行第三。[1]

一八七七年(清光绪三年,七岁)

入蒙馆,随父亲杨书祥读经史。

入蒙馆,随父亲杨书祥读经史。

一八七九年(清光绪四年,九岁)

正月(农历),母亲向氏“以痰厥逝”。杨昌济继续随父亲读书,重点读儒家经典、宋明理学及曾国藩著作。

一八八四年(清光绪十年,十四岁)

十一月(农历),父亲因肺病逝世。

一八八八年(清光绪十四年,十八岁)

与向振熙结婚,向是杨母之内侄女。

一八八九年(清光绪十五年,十九岁)

应长沙县学试,补邑庠生,为学政张亨嘉赏识。张取士不重八股,重通经史,留心经世之学,为清末湖南倡新学的第一人。

一八九零年(清光绪十六年,二十岁)

应“乡试”,考举人不第,在家乡开始教私塾。

一八九一年(清光绪十七年,二十一岁)

在家乡教私塾,同时继续准备举业,潜心研究宋明理学。现在《达化斋日记》从这年记起,其内容大多记述其排除各种杂念专心读书的心得及个人思想修养、待人接物等方面的经验体会。

一八九二年(清光绪十八年,二十二岁)

上半年,在家乡教私塾,随后到长沙教私塾。写《壬辰九月杂感》,诗中有“别家抱微疾,无语卧思兄;百里劳车马,三旬意不平”之句。在长沙期间,曾赴城南书院看望同族青年杨毓麟(笃生),二人下棋饮酒,相得甚欢。

一八九三年(清光绪十九年,二十三岁)

为了参加本年秋考,入城南书院学习。秋,再次参加“乡试”,考举人不第。在试场作《续渔洋论诗绝句》八首。“乡试”后,与张静斋游南岳,作《杂感》诗八首。

一八九四年(清光绪二十年,二十四岁)

在家乡教私塾。生一女名杨琼。

七月,中日甲午战争爆发。杨昌济对战事十分关心,见清兵一败涂地,而清朝当局还一味妥协,非常着急。冬天,写《杂感》诗八首,抒发自己对时局的忧虑。同时,对清政府仍然存在幻想。

一八九五年(清光绪二十一年,二十五岁)

在家乡教私塾,继续注意中日关系的进展。对丧权辰国的中日《马关条约》的签订,痛心疾首,深感清政府的腐败无能。热烈拥护康有为等人在“公车上书”中提出的变法主张,并开始研究变法理论,阅读有关新学方面的书籍。

一八九六年(清光绪二十二年,二十六岁)

在家乡附近的巷子陈家教书。授徒之余,刻苦研讨古代儒家典籍及王夫之的《张子正蒙注》等书。

一八九七年(清光绪二十三年,二十七岁)

仍在乡下教私塾、自学。湖南变法运动在积极酝酿中。四月,出版《湘学报》;十月,成立时务学堂。

一八九八年(清光绪二十四年,二十八岁)

维新变法运动进入高潮。这年,杨昌济在岳麓书院读书。山长王先谦反对变法;其好友杨毓麟热心变法,任时务学堂教习。

二月,南学会成立,不久杨昌济入会。他经常出席南学会的讲演会,听谭嗣同等人的演说。

闰三月(农历),加入不缠足会。

五月(农历),给南学会捐钱一千文。同月,南学会出课题:《论湖南遵旨设立商务局宜先振兴农工之学》,杨昌济按题作文一篇,被评为第三名,并刊载在《湘报》上。

九月中,变法失败,谭嗣同等“六君子”被杀,杨昌济退隐家乡。

这年,长兄杨昌运考上秀才,长子杨开智八月二十五日(农历)出生。

一八九九年(清光绪二十五年,二十九岁)

在家隐居授徒,继续研究经世之学,严立课程,力戒涉猎,每天都有常课,如读《春秋公羊传》、王夫之的《宋论》及历史方面的书籍,并自学英文。

一九零零年(清光绪二十六年,三十岁)

唐才常等人领导的“自立军”起义失败,唐朝是杨昌济所钦佩的人物之一。这年,继续隐居乡间授徒、自学。长女杨琼不幸夭亡。

一九零一年(清光绪二十七年,三十一岁)

继续隐居乡间授徒、自学。

十一月六日(农历九月二十六日)女杨开慧出生。

一九零二年(清光绪二十八年,三十二岁)

继续隐居乡间授徒、自学。

参加赴日留学考试 ,获官费留日资格,回乡作出国前的准备。

一九零三年(清光绪二十九年,三十三岁)

三月三日,与陈天华、石醉六、李倜等三十六人一道,从长沙乘船赴日本,启程前,改名“怀中”,表示身在异邦,心怀中土。

三月八日, 船泊岳阳,登岳阳楼,写《岳阳楼诗》一首,抒发自己离国怀乡之情。

三月二十二日,从上海乘海船赴日本。

三月二十七日,抵东京。

四月初,入东京弘文学院速成科。

四月,为抗议帝俄企图永久霸占东三省,国内发起拒俄运动;东京中国留学生也集会抗议,并组织“拒俄义勇队”,不久改名“军国民教育会”。杨昌济参加了留学生抗议集会,但以自己“志在求学”、“非破坏才”为理由,没有参加“拒俄义勇队”。不久,捐款十元为军国民教育会经费。

六月,在湖南留日学生刊物《游学译编》第八册发表《达化斋日记》一篇,表达自己“从下至上”进行改良的主张。

一九零四年(清光绪三十年,三十四岁)

因嫌弘文学院速成科课程太简浅,转入该院普通科学习。普通科帛三年,主要学习日本语文文字及中小学应有课程。

一九零五年(清光绪三士兵年,三十五岁)

在弘文学院普通科学习。在此前后,与杨度、周大烈、方表等人组织“中国学会”,该会活动时间不长。

十一月,日本政府文部省颁布取缔留日学生“规则”,激起留日学生强烈愤慨。杨昌济的同学、革命志士陈天华,于十二月八日在日本大森湾蹈海自杀。杨昌济对陈的死很悲痛,哭之甚哀。

一九零六年(清光绪三十二年,三十六岁)

在弘文学院普通科读书。因他品学兼优,为校长嘉纳治五郎赏识,所以在弘文毕业后,即升入嘉纳主持的东京高等师范学校。

一九零七年(清光绪三十三年,三十七岁)

进入东京高等师范学校文科,修业期限为四年。

是年,清政府任蒯光典为欧洲游学生总监,杨昌济的密友杨毓麟任蒯的秘书,总监办事处设英国。

一九零八年(清光绪三十四年,三十八岁)

在东京高等师范学校肄业。

是年,杨毓麟和当时正在英国?北淀大学读书的章士钊,向蒯光典介绍杨昌济的人品学问,蒯便调杨昌济去英国深造。

一九零八年(清宣统元年,三十九岁)

春天,离开日本东京高等师范学校,前往英国,于三月(农历),抵伦敦。经杨毓麟、章士钊帮助,进入苏格兰的北淀大学文科,攻哲学、伦理学、教育学,学制三年。

上半年,蒯光典因留学生风潮去职,杨毓麟辞去秘书职务。

十月,杨毓麟进入北淀大学专习英文。

一九一零年(清宣统二年,四十岁)

在北淀大学文科学习。同时注意研究英国教育状况、国民生活习俗。

暑假,与杨毓麟浏览歪得湖一带盛景,流连数日,作《瀑布》、《河岸》等诗。

一九一一年《清宣统三年,四十一岁》

在?北淀大学文科学习。

四月,“广州起义”失败,革命者牺牲很大。杨昌济、杨毓麟闻之痛极。

七月(农历六月),杨毓麟感国事日非,加之脑疾复发,在英国利物浦蹈海而死。杨昌济对老友逝世极感悲痛,亲为料理后事,并写《蹈海烈士杨君守仁事略》,以志纪念。

十月,武昌起义成功,送别章士钊回国。

一九一二年(民国元年,四十二岁)

上半年,在北淀大学文科毕业,得文学士学位。接着,往德国考察教育九个月,中途曾往瑞士一游。

一九一三年(民国二年,四十三岁)

春天,结束对德国的考察归国。回到湖南后,湖南督军谭延闿想拉他当省教育司司长,辞不就,出任湖南高等师范学校教授,教伦理学、心理学、教育学,同时兼任湖南第四师范学校修身和心理学教员。

七、八月间,孙中山、黄兴发动反对袁贡凯的“二次革命”失败。湖南财政司司长杨德麟(杨毓麟之兄)反袁甚力。十月,袁世凯派汤芗铭为湖南查办使,汤一到任,即将杨德麟等逮捕枪决。杨昌济曾为营救杨德麟四处奔走,对袁、汤屠杀革命党人无比愤慨。

八月三十一日、九月三十日,在《湖南教育杂志》发表《记英国之教育情形》,介绍英国中、小学义务教育情况,认为中国不但要注意学校教育,还要发展社会教育,多设各种夜校,普遍提高成年人的文化水平。

十月三十一日,在《湖南教育杂志》发表《教育与政治》、《教育上当注意之友》。前文论教育对政治的巨大影响,认为“欲救国家之危亡,舍从事国民教育,别无他法”;后文强调学校要使学生懂得学习的目的,养成讲究卫生的习惯,掌握必要的生产技能。

十一月三十日,在《湖南教育杂志》发表《余归国后对教育之所感》(分三期刊载,续文登该刊一九一四年第三、四期),根据他在国外考察情况,对我国学校教育发表一系列意见。

一九一四年(民国三年,四十四岁)

在湖南高师讲学,上半年兼任第一师范修身、教育学两科教员,下半年只教修身课。

夏天,所著《论语类钞》由宏文图书社出版。

八月三十一日,在《湖南教育杂志》发表《论教育上之养护》,痛切指出,学校饭菜不洁,钟点过多,学生负担过重之弊。该文系杨昌济所编《教育学讲义》之一篇。此外,他还编过《心理学讲义》一本,失传。

九月,与黎锦熙、徐特立等人组织“宏文编译社”,编辑出版“共和国中小学各科教科书”。

十月,与黎锦熙等出版《公言》杂志。在《公言》一卷一期发表《劝学篇》,主张向西方学习,但反对全盘欧化;反对门户之见,主张言论自由,兼收并蓄。

十一月,在《公言》一卷二期发表《余改良社会之意见》,对许多陈规陋习进行了批评。《公言》因汤芗铭的压力,只出了两期停刊。

一九一五年(民国四年,四十五岁)

在湖南高师讲学,上半年兼一师修身课。

四月,编《儿童侦探》(失传),译斯宾塞《感情论》(失传)、威斯达马克《结婚论》。

一师学生毛泽东等发起驱逐校长张干的运动,张干要开除毛泽东等人的学籍,杨昌济与徐特立等教员出面,要求张收回成命脉。

五月,续译《结婚论》,译心理学。

下半年辞去一师兼任课程。七月初,全家搬至河西岳麓山下,专主湖南高师讲席。

八月,开始翻译日本人吉田静致所著之《西洋伦理学史》。

九月,陈独秀主办的《新青年》出版。自此,杨昌济很爱读《新青年》,并购买若干本分送毛泽东、蔡和森等人。

一九一六年(民国五年,四十六岁)

上半年,任湖南高师教授,兼第一中学修身教员。下半年,又兼一师修身、教育学教员。

二、三、四月,所著《各种伦理主义之略述及概评》一文,在《东方杂志》十三卷二、三、四期连载。该文介绍了西方伦理学史上各种流派,并予双边关系系统的评价。

十一月,所著《哲学上各种理论之略述》一文,在长沙出版的《民声》杂志一卷二号上发表,该文系统地介绍了西方哲学史上各种流派,并给予评价。杨昌济逝世后,李石岑又将该文发表在上海出版的《民铎》杂志上,生之者寡“的现象,为社会言”治生之方“,特别反对把当官作为谋生的职业。

一九一七年(民国六年,四十七岁)

上半年,仍任湖南高师教授,兼任一师修身、教育学教员。向《新青年》推荐发表毛泽东(“二十八画生”)的《体育之研究》。

北洋政府决定撤销湖南高师,杨昌济坚决反对。为此,他与同仁呈文湘政府,历数保留高师并创办湖南省立大学的重要性。

他还特地写信给当时北洋政府教育总长、留日同学范源濂,力争保留高师,同时请他解决学校钟点过多、学生负担过重的问题。

下半年,高师奉命撤销。经湖南省政府备案,成立湖南大学筹备处,由杨昌济等人主持其事。

下半年,任湖南商专教务主任。兼修身课教员;同时任一师修身教员,教材为泡尔生所著《伦理学原理》。

一九一八年(民国七年,四十八岁)

上半年,任一师修身课教员。

四月,新民学会成立,学会章程鲜明地反映出杨昌济的思想影响;《新民学会会务务报告》指出,学会产生的原因之一,就是“诸人大都系杨怀中先生的学生,与闻杨怀中先生的绪论,作成一种奋半的和向上的人生观,新民学会乃从此产生了。”

六月(农历端午节后),全家赴北京。去京前,将前所写关于创办湖南省立大学的呈文改写成论文;《论湖南创设省立大学之必要》。

下半年,任湖北大学教授,教哲学系必修课“伦理学”,选修课“伦理学史”。

赴法勤工俭学进入高潮,蔡和森、肖子界、毛泽东等先后来到北京。杨昌济介绍肖子升任李石曾秘书,介绍毛泽东进北大图书馆工作,并协助湖南赴法留学生筹措经费。

九月,在《新青年》五卷三号发表译著《结婚论》。

十一月,所译《西洋伦理学史》上卷,由北京大学出版部出版。

一九一九年(民国八年,四十九岁)

上半年,任北京大学教授,教“伦理学”和“伦理学史”。所译《西洋伦理学史》下卷和《伦理学之根本问题》,由北京大学出版部出版。

在《国民》杂志一卷一期发表《告学生》一文,强调学贵为行,号召学生“能言人之所不敢言,能行人之所不敢行。”

暑假,赴北京西山休养。

入冬,生病,进入北京德国医院。毛泽东第二次到北京。杨在病中写信给章士钊,向他推荐毛泽东和蔡和森,说“二子海内人才,前程远大,君不言救国则己,救国必先重二子。”

一九二零年(民国九年,五十岁)

一月十七日上午五时,逝世于北京德国医院。

一月二十二日,杨开智、杨开慧在《北京大学日刊》刊登《杨怀中教授逝世讣告》。

同日,蔡元培、范源濂、杨度、章士钊、黎锦熙、毛泽东等二十九人,在《北京大学日刊》就杨昌济逝世发表《启事》,赞扬杨昌济“操行纯洁,笃志嗜学”,“雍容讲坛,寒暑相继,勤恳不倦,学生景从”。启事最后希望同人集资为抚恤其遗族。

一月二十四日,蔡元培、马寅初、胡适、陶履恭等在《北京大学日刊》发表《启事》,号召北大教职员工及学生为杨昌济筹集赙金。

一月二十五日,杨昌济在京生前友好、学生、亲属在法源寺举行追悼会。

一月二十八日,《北京大学日刊》发表李肖聃文章:《本校故教授杨怀中先生事迹》,对杨昌济的一生作了很高的评价。

二月四日,北京大学评议会决定,赠送杨昌济两月俸金,以抚恤其遗族。

本月,杨昌济的灵枢由其子女杨智、杨开慧和学生毛泽东、陈绍休护送回板仓故里安葬(毛泽东到武汉后,因事他去)。

二、三月间,湖南《大公报》就杨昌济逝世发表许多纪念诗文、消息、启事;《湖南教育月刊》也发表了纪念文章。

三月二十二日,杨昌济在湘生前友好刘宗向、曹典球、易培基、舒新城、了肖聃等一百余人,在长沙兴汉门衡粹女校开会追悼杨昌济。

爱华网

爱华网