楹联赏析:千年对联佳话(四)

目录

第四部分 61.杨廷和妙对答客 62.叫化子巧对祝枝山 63.高则成智对尚书 64.起名“相如”也“无忌” 65.陈启东的叠字对 66.“独占松江”与“横行天下” 67.“屋里青山跳出来” 68.“紫极仙翁”的“仙对儿” 69.少年严嵩作对儿 70.“老不老、小不小”和“羞不羞、好不好” 71.要当“潜龙”不做“雏鹤” 72.有关张居正的几副对联 73.“冯驯五马”和“伊尹一人” 74.“君子儒”骂“畜生道” 75.“泥(倪)麻子”与“假(贾)畜生” 76.“几间东倒西歪屋一个南腔北调人” 77.徐渭怪联有深意 78.翁状元巧对叶阁老 79.写联大骂妖僧恶道、贪官污吏 80.一副最难认的“无书”对联61、杨廷和妙对答客

杨廷和在明朝宪宗、孝宗、武宗三朝都当过大官,是明武宗的大学士、 首辅。杨廷和跟坏太监刘瑾斗争过,为朝廷干了不少好事。

在杨廷和七八岁的时候,有一天晚上,父亲请了几个朋友喝酒,他也在 旁边陪着。大伙儿边喝边聊,过了不少时候。一个客人说:“这会儿怕有一 更天了[‘一更天’是晚上八点左右]。”另外一个客人说:“恐怕到半夜 了,是三更天了[‘三更天’是深夜十二点左右]。”还有个客人说:“我 猜是五更的一半——二更半了[‘二更半’是晚上十一点来钟]。

这些人正猜着时间,杨廷和的父亲笑着说:“诸位先别猜了。我倒想了 一联,请诸位对对——

一夜五更,半夜五更之半;”

“五更”,是古时候人们用来计算晚上时间的。一更差不多有二个小时, 从晚上八点开始是“一更”,晚上十点是“二更”,晚上十二点是“三更”, 第二天凌晨二点是“四更”,四点是“五更”。半夜差不多是“五更之半”: 二更半——晚上十一点来钟。不过,一般把半夜说成是三更天(晚上十二点), 就是平常说的“半夜三更”。

没等别人想好下联,小廷和就对了个下句:

“三秋八月,中秋八月之中。”

“三秋”是指秋季的三个月:阴历七月[古人用的都是阴历,又叫夏历、 农历]初秋[古人叫“孟秋]、八月中秋[古人叫“仲秋”]、九月晚秋[古 人叫“季秋”]。“三秋”也可以指秋季,八月正在秋季。中秋节这天[就是 “月饼节”]是八月十五日,不正好在“八月之中[正中]”吗?杨廷和对 的挺不错。

后来,杨廷和十二岁就成了小秀才,十九岁考上了进士。

据清·褚人获《坚瓠八集》卷一《杨文忠对》。

62、叫化子巧对祝枝山

祝枝山是明朝中期有名的书法家、文学家。有一年夏天,他跟朋友到湖 边去玩。湖里的荷叶又圆又大,好些露出了水面,就跟圆圆的绿伞似的。湖 里的好多鱼儿都游到荷叶的阴凉下边去凉快。祝枝山看见了,就出了个上联 让朋友对:

池中荷叶鱼儿伞; 是说,湖里立着的圆荷叶,就象一把把给鱼儿打着的伞。说的挺有意思。 朋友琢磨了一下,对了一句:

梁上蛛丝燕子帘。

意思是,房梁上的蜘蛛网就象燕子家门口[ 燕子常在那儿搭窝] 的门 帘子。对得也挺有意思。

祝枝山跟朋友说对联,旁边有个老叫化子[要饭的]一直在听着,他想 着自己的日子,可没鱼呀、燕子那么美,他也琢磨了个下联,就在一边凑了 这么一句:

被里棉花虱子窠。

叫化子在说,我盖的破被,里头的棉花套子全成了虱子的窝了[ 窠 kē, 窝]。

祝枝山跟朋友听了,不由得笑了,觉得这个要饭的老头,能对出这么个下联,挺不简单。俩人马上掏腰包,把身上带着的钱全送给了老头。

63、高则成智对尚书

高则成是个聪明孩子,脑子来得特别快。这天,他放学背着书包回家, 路过尚书府的时候,赶巧尚书出门送客。这位尚书弯着腰连连向客人作揖[ zu ōyī] ,送走了客人。他刚要转身进家,一眼看见了高则成。高则成今天穿 了一身水绿的衣裳,一蹦一跳的走着。

尚书想跟小孩开个玩笑,就乐呵呵地冲着高则成说:

出水蛙儿穿绿袄,美目盼兮,

是说,你这孩子就跟个绿蛤蟆似的,一双美丽的蛤蟆眼儿瞪得可真大啊! “盼”,在这里是瞪着眼看的意思。高则成看了一眼尚书穿着的红袍子,马 上对了一句:

落汤虾子着红衫,鞠躬如也。

是说你这个尚书穿着大红袍,弯腰送客的那副样儿,不就象掉在开水锅 里煮熟了的大虾米呜?

尚书一听,脸“腾”的红了。他没想到,这个小孩子脑子这么快,想取 笑他,反倒被他取笑了。

据明·冯梦龙《古今谭概》卷二十九《谈资部·高则成》。

64、起名“相如”也“无忌”

李梦阳是明朝有名的文学家,他当户部主事[户部里的低级官员] 的时 候,得罪了大太监刘瑾,被撤了职。刘瑾被处死以后,明武宗就把李梦阳升 了官,派他到江西去当提学副使。提学副使是管理一个省的学校教育的文官。 一天,李梦阳来到一个学堂,看到名册里边有个学生也叫“李梦阳”, 跟自己名字一模一样。李梦阳挺感兴趣,想看看这个“小李梦阳”是个什么人物,就叫人把他找来了。 李梦阳一看这个小“梦阳”,岁数不大,长得挺秀气,心里就有几分高兴。可他学问怎么样呐?李梦阳打算考考他,就对小梦阳说:“你难道没听 说我的大名吗?干吗起个跟我一样的名呐,这不是成心冒犯我吗?”小梦阳 不慌不忙地说:“小人的名字碰巧跟您的名字一样,可不是我成心要冒犯大 人。名字是父亲起的,我可不敢随便改。”李梦阳想了一下说:“我出个对 子考考你,要是对得好,我就饶了你。”李梦阳就说了这么一个上联:

蔺[lìn]相如,司马相如,名相如,实不相如;

蔺相如是战国时候赵国的上卿[那会儿最高的文官]。历这么史上有名 的“完璧归赵”、“将相和”这些故事,说的就是蔺相如。司马相如[“司 马”是姓]是西汉时候有名的文学家。李梦蔺相阳的上联是说,蔺相如、司 马相如这俩人都叫“相如”,可一个是政治家,一个是文学家,实在是不相 同[“相如”有“相同”的意思]。暗含的意思是,我叫李梦阳,是有名的 人物,是文坛的领袖;你也叫李梦阳,可你有什么本事能跟我比,你也配叫 “李梦阳”?

小梦阳想了一会儿,工夫不大就对出了下联:

魏无忌,长孙无忌,彼无忌,此亦无忌。

魏无忌,是战国时候魏国的大臣,又叫信陵君,是有名的“战国四公子” 之一。有名的“窃符救赵”的故事,说的就是魏无忌。长孙无忌[“长孙” zhǎng sūn,是姓]是唐初人,他帮助秦王李世民抢到了皇位。唐太宗李世 民当上皇帝以后,就封长孙无忌当了大官儿。

小“梦阳”的下联是在说,战国的信陵君叫无忌,八百年后唐朝的长孙无忌也起名叫“无忌”,他可以起跟别人一样的名字,一点也没有顾虑[“无 忌”有“没有顾忌”、“没有顾虑”的意思],我起个名又干吗有顾忌呐? 名字相同的人多了,不能您叫的名字,别人就不许起了。虽说您是个大官儿, 可也不能“官儿大压死人”呀!

李梦阳一听,小家伙还有两下子,心里挺高兴,夸奖了他几句,还送给 他好些书。

据明·江盈科《雪涛谐史》, 明·冯梦龙《古今谭概》, 清·赵翼《檐曝杂记》卷五。

65、陈启东的叠字对

明代有个叫陈启东的官儿,顶爱对对子了。有一次,别人出了个“拗颈 葫芦”让他对[拗颈 aò jìng,意思是歪脖子]。这。个“歪脖子葫芦”, 一下把他难住了,他使劲想了老半天,也没能对出来。打这儿起,陈启东从 早到晚,有空就琢磨这个下联,可一直也没想出个满意的下联。

有一天,陈启东正在澡盆里洗澡,脑子里突然蹦出个下联来:“空心萝 卜”。陈启东高兴极了,不由得手舞足蹈起来。不想,劲一大,只听“咔嚓” 一声,木澡盆裂成两半了。

后来,陈启东去浙江分水县去当官。县城里有一座桥,从上游来的河水 流到桥这儿,就分成了两岔,往两处流。当地人就把这座桥叫做“分水桥”。 分水桥的一边桥柱上,前些年有人在上面写了个上联:

分水桥边分水吃,分分,分开;

这是个叠字联儿[叠 dié,重复],连着用了好几个“分”字。其中“分分”, 在这里当“份份”讲。下联也得用上个地名,同时还得是叠字联,不太好对。 几年来,也没人能对上个好下联。

陈启东在分水县城,看到了这个上联。他想起了城里一处有名的游玩地方——看花亭,就想了个下联,写好了叫人贴在桥的另一边柱子上。他写的 是:

看花亭下看花回,看看,看到。

其中“看看”,在这里当“堪堪”[可以的意思]讲。分水城的人们看 了这个下联,都说对得不错。

据明·冯梦龙《古今谭概》卷二十九

《谈资部·俗语对·重字对》, 明·王圻《稗史》, 清·梁章钜《巧对录》卷五, 清·褚人获《坚瓠五集》卷四《陈启东对》。

66、.“独占松江”与“横行天下”

明朝嘉靖年间,有一个御史[朝廷派到地方去巡视的官,权力特别大]来 到江苏松江府。

松江知府和这个御史很要好,他赶紧准备了一桌丰盛的酒菜来招待老朋 友。御史看桌上摆着松江的美味特产:红烧鲈[lú] 鱼,就一边有滋有味儿 地吃着,一边半开玩笑地对松江知府说:

鲈鱼四鳃一尾,独占松江;

说鲈鱼有四个鳃一个尾巴,凭它的名气独霸松江。其实,御史是在借鲈 鱼控告知府呐,说知府在松江独霸一方。

知府一听,对老朋友也不客气,马上回敬了一句:

螃蟹八足二螯,横行天下!

说螃蟹有八只脚和两个大夹子(螯),满处横着走。实际上,知府也是 在借蟹螃讽刺御史,说你们这些御史,仗着皇上的名义,在全国各处横行霸 道,哪个地方官不怕你们?

御史听老朋友说的是实情,得意地哈哈大笑。

据明·沈德符《万历野获编》卷二十六《谐谑·松江谑语》。

67、.“屋里青山跳出来”

明朝学官范长白的书房里,贴着这样一副对联:

门前绿水流将去! 屋里青山跳出来。

上联“门前绿水流将去”,写得挺明白,景色也不错。可下联真怪:“屋 里”怎么能有“青山”?“青山”又怎么会“跳出来”?范长白是有学问的 人,怎么会写出这种下联呐?原来,这副对联不是范长白写的,他用的是别 人的“作品”。这副怪对联,里边还有一个挺有意思的故事。

河南有个大财主,他请了个老师教儿子念书。财主就这么一个宝贝儿子, 一心想让他念好书,往后好当官。可惜,这个少爷偏偏就不好好念书。

一天,家里来了几个朋友。财主想在大伙儿面前显显儿子的本事,就把 他叫了出来。财主说:“我出个对句儿,你对下联,让你的这些叔叔大爷听 听。”财主指着门外说:

门前绿水流将去;

财主家门前有一条小河,碧绿的河水缓缓流过。少爷听了皱着眉头想了 半天,对出了这么一句:

屋里青山跳出来。

少爷是用“屋里”对“门前”,“青山”对“绿水”,“跳出来”对“流 将去”。他光想着把每个词儿对整齐了,可连到一块儿,就太逗乐了。屋里 的客人们听了这个下联,哄堂大笑。财主一听,鼻子都差点给气歪了。他上 去对着儿子的脑袋,就是一巴掌,一边打一边骂:“我打你个‘跳出来’!” 少爷赶紧捂着脑袋跑了。

过了些天,财主和朋友们一块到一个道观[道士住的庙]里去烧香。一进观门,大殿里有个道士一瘸一拐地蹦出来迎接。原来这个道士叫彭青山, 他们都认识。彭青山是个跛子,一条腿长一条腿短,走起路来一颠儿一颠儿 的。财主的一个朋友,看到道士这副模样儿,忽然“扑哧”一声乐了,财主 连忙问他:“先生乐什么呐?”朋友说:“我想起了上次您那位少爷对的下 联——‘屋里青山跳出来’!您看,一点不假,‘青山’真从‘屋里’蹦出 来了!”财主和其他人一听,一个个笑得前仰后合。他们把这事儿跟彭道士 说了,彭青山听了也大笑起来。

据明·徐文长《谐史》, 明·沈德符《万历野获编》卷二十三《士人·山人对联》, 明·冯梦龙《古今谭概》卷四《专愚部·拙对》。

68、.“紫极仙翁”的“仙对儿”

俗话说:“当了皇上想成仙,生在地上想上天。”古代的好多皇帝,都 嫌人间帝王吃喝玩乐的生活,还不过瘾,梦想自个儿能变成神仙,“上天” 过过神仙的日子。他们想长生不死,永 远享乐。于是,就特别迷信道教的“仙 术”和“仙丹妙药”。明朝的嘉靖皇帝朱厚熜[cōng],就是突出的一个。 朱厚熜当上皇帝以后,压根儿就不管国家大事,整天地跟一群道士混在 一起,设祭坛祈祷“天帝”,祈求长生;同时,他还大吃“仙丹”、“仙药”。 那伙狡猾的道士挺会迎合明世宗想成仙的心理,就跟宫里的太监们,合伙的 欺骗他、糊弄他。朱厚熜把几个大道士封为大官,有的竟当上了礼部尚书, 还有的加封为少保、少傅、少师;整个明朝,都没有一个礼部大臣能得到这么高的荣誉的。 朱厚熜信道信得着了迷,自己给自己也封了个长长的道号,这个道号太长了,竟有三十七个字!简单说吧,叫什么“紫极仙翁”、“伏魔忠孝帝君”。 这位“紫极仙翁”,有一天心血来潮,给大臣们出了个“仙对儿”的上句,让大臣们来对:

洛水灵龟献瑞,天数五,地数五,五五还归二十五,数数定元始天尊,一诚有感!

上句里的“灵龟”是指有灵验的神龟,这是道教崇拜的吉祥动物。“元 始天尊”,是道教里顶大顶高的天神,是道教徒们顶崇拜的天神。

朝廷上那些溜须拍马的大臣们,纷纷作下联讨好皇上。有个叫袁炜[wěi]的大臣写的下联,最讨朱厚熜的欢心了。他对的下联是: 丹山彩凤呈祥,雌声六,雄声六,六六总成三百六,声声祝嘉靖皇帝,万寿无疆。 袁炜把朱厚熜跟顶大的天神元始天尊相提并论。朱厚熜看了他的下联,乐得心花怒放,重重的赏了他。以后,袁炜给明世宗写了好些“青词”,来讨好皇上。“青词”不什么呐?就是写在青藤纸上,献给“天帝”的奏文。 朱厚熜觉得袁炜的青词写得最出色,水平顶高,对他越来越重用。很快,袁 炜由小小的编修官,一下子升到了尚书,大学士,还进入了内阁,成了重要 的阁臣。人们对这个靠写青词爬上高位的袁炜讨厌透了,就给他起了个外号, 叫他“青词宰相”。

朱厚熜的“仙对”从文字技巧来看,“数”和“声”都反复用了四次,上下联还一共用了十六个数字,对仗工整,构思巧妙。袁炜还是够聪明的。 不过,从内容上来看,毫无可取之处。

据明·蒋一葵《长安客话》卷一, 明·沈德符《万历野获编》卷二。

69、少年严嵩作对儿

严嵩是明朝有名的大臣,当权的时候,作威作福,把持朝政,好些人骂 他是个“奸臣”。可他小时候倒也聪明不凡。县令曹忠很喜欢他,就让严嵩 跟自己的小儿子住在一起,一块吃睡,一块读书学习。

有一天,天气燥热。曹县令看见严嵩手拿着一把扇子,在搧风取凉。扇 面上画的是一群金鱼在水里游泳。曹忠眼盯着扇子,忽然脑子里冒出个对子 上联。他对严嵩说:“小家伙,我这儿有个上句,你试着对个下句——

画扇画鱼鱼跃浪,扇动鱼游;”

这个上联把扇面上静止的金鱼,给说“动”了,想象丰富,很有趣味。 这还是个复字联,“画”、“扇”重复两次,“鱼”重复三次。

严嵩听了,就从“静中有动”上动脑子,工夫不大,他对曹县令说:“大 人,我对出来了——

绣鞋绣凤凤穿衣,鞋行凤舞。”

小严嵩确实才思敏捷,很有想象力,把绣鞋上绣的凤凰也说“活”了: 人一走动,鞋面上的凤凰好象在上下“飞舞”。下句也是复字联。 “好,对得好极了!”曹忠把小严嵩好好夸奖了一番。

据清·褚人获《坚瓠三集》卷二《严分宜幼颖》。

70、.“老不老、小不小”和“羞不羞、好不好”

明世宗的时候,苏州有个读书人叫张敉[mǐ],人倒是挺*有学问,就是 没个正形儿,净爱胡开玩笑。他自己做了五副假胡子,每个一种颜色。出门 的时候,都藏在袖子里,走一段路,就换上一种假胡子,一会儿是白胡子, 一会儿是黑胡子,再一会儿又变了个花胡子!惹得满街的人,全瞅着他哈哈 笑。有时候,张敉脑袋上还戴个红头巾,满街转悠,招得人都咧着嘴乐。

这一天,他在家里摆了一桌丰盛的酒席,又在门外贴了一副对联,一边 写着:

老不老,小不小;

一边儿写着:

羞不羞,好不好。

张敉站在门口,对过路人说:“谁要能猜出来我写的对联是什么意思, 就请他进屋,白吃白喝。”张敉这么一说,马上就围过来一伙儿人,看看对 联,乱猜一气。可猜了半天,也没有人说对。有的人瞪着眼看了看屋里摆着 的酒肉,叹着气晃着脑袋走了。可有些人不死心,围着看热闹。

一会儿,有个书生挤进人群,他看了看,走到张敉跟前儿,笑着说:“我 猜着了。”张敉一看这个书生,认识。这是本地有名的才子,叫王百谷。张 敉就说:“那请王先生说说看。”王百谷大声说起来:

“太公八十遇文王——老、不老;”

“太公”是周朝初年的姜太公姜尚,又叫姜子牙。姜子牙八十岁才遇到 了周文王,受到重用。所以说,姜太公八十岁——够老的了,可还干了大事

——那就不算老。王百谷接着又说了第二句:

“甘罗十二为丞相

——小、不小;”

甘罗是战国后期的秦国大臣,小甘罗十二岁的时候,就当秦国的使臣去 赵国,说服赵王去打燕国。被封为上卿。甘罗当时刚刚十二岁——够小的, 可他一下当了上卿——本事可真不小。王百谷又连着说了两句:

“闭了门儿独自吞——羞不羞? 开了门儿大家吃——好不好!”

王百谷是说,你关起门来吃独食,多没羞呀,还是放大伙儿都进门一块 儿吃吧,那有多好!

张敉听了,哈哈大笑,连声说:“好,好,好!”就放这帮人进去大吃 大喝了一顿。

据明·浮白五人《雅谑·射谜》, 清·独逸窝士《笑笑录》卷三《张幼于》。

71、要当“潜龙”不做“雏鹤”

明朝有个大政治家叫张居正,他当过明神宗的首辅,在政治上作了好多 改革,把国家治理得挺富强。

张居正十来岁的时候,在家乡参加考秀才的“童子试”。正好巡抚顾璘[lín]来到学堂。顾璘还是个文学家,又特别爱惜人才。他看张居正聪明伶 俐,挺不一般,就把他叫了过来,对他说:“会对对儿吗?我出个对子,你 来对对。”顾璘就说了这么一句:

雏鹤学飞,万里风云从此始;

顾璘是说,你这孩子就像只小鹤,这会儿好好学着飞,将来就能飞万里, 干出大事业来。这是顾璘在鼓励张居正呐。张居正听了,马上对了一句:

潜龙奋起,九天雷雨及时来。

张居正是说,我不是小鹤,我是一条还没露面的小龙,将来一飞,就能 直冲九天!

顾璘一听就乐了:这孩子小小年纪,志向可真大。心里一高兴,当时就 解下了自己系着的金腰带,送给了张居正,还摸着他的脑袋说:“好孩子, 有志气。将来准保比我有出息。”

顾璘的眼力不错,后来张居正真的成了个顶有能耐的政治家。

据清·褚人获《坚瓠二集》卷四《张江陵对句》, 清·梁章钜《巧对录》卷四《金陵琐事》。

72、有关张居正的几副对联

张居正是明代后期顶能干的一位政治家。他进行了一系列改革,使得已 经走下坡路的明王朝,又变得强盛起来,出现了明朝后期少有的兴旺景象。 可张居正到了晚年,骄傲腐化起来。他收钱受贿,讲吃讲穿,还特别爱听奉 承话。有些小人就投其所好,专门给他拍马屁。

有个小官叫邱岳,为了讨张居正的欢心,好往上快点爬,他想了个花样: 拿黄金做了两块金楹联,送给了张居正。上面刻着:

日月并明,万国仰大明天子; 丘山为岳,四方颂太岳相公。

这副对联对仗倒是挺工整;还是合字联:“日”、“月”合成“明”字, “丘”、“山”合成“岳”字;又是个嵌字联;里边嵌上了张居正的号“太 岳”。

从意思上看,上联是夸皇上的,下联是吹捧张居正的,“岳”就是高山, 说张居正就跟一座大山似的那么伟大。

张居正得了这副金联,甭提多痛快了,马上把邱岳提升了。后来,张居 正的三个儿子靠着老子的权势,都在金榜上题了名——考取了进士。而且一 个考上了状元[在最高一级的朝廷考试中,头一等只取三名:第一名叫“状 元”,第二名叫“榜眼”,第三名叫“探花”;科举考试中,考上头一等的 三个人也叫“及第”、“登第”;状元是封建时代科举考试中的最高荣誉], 一个考上了榜眼。马上有人给张居正送了贺联,写的是:

上相太师,一德辅三朝,功高日月; 状元榜眼,二男登两第,学冠天人。

上联是说,张居正又是丞相又是太师,辅佐了三朝[张居正经历了嘉靖、 隆庆、万历三朝],功劳比太阳、月亮还高。下联是说,张太师的儿子双双 考中,一个状元,一个榜眼。他们的学问超过了当时天下所有的读书人。

可当时也有不少人不服气。有一天,张居正在家里举行宴会,庆贺儿子及第,大伙儿喝得正高兴的时候,忽然有人送来了兵部的紧急军事情报。张 居正赶紧打开一看,里边哪儿有什么情报呀,只有一张字条,上面写着:“向 太师大人拜贺”,

接着是一首小诗:

老牛舐犊, 爱子谁无? 野鸟为鸾, 欺君特甚!

意思是: 老牛用舌头舔自己心爱的小牛,有哪个父母不爱自己的孩子呐?可让野鸟冒充凤凰,让没什么学问的几位公子都高高地考取了状元、榜眼,这么欺 骗皇上,也太过分了吧!

张居正看完了,脸都气白了,马上喊人去逮刚才送信的人。可冒充信差 的人早就没影了。

万历皇帝朱翊钧对张居正很尊敬,见了他从来不叫名字,张口“先生”, 闭口“先生”。朱翊钧还亲自写了一副对联,送给他,写的是:

忠可格天,正气垂之万世;

功昭捧日,体光播于百年。

意思是说,您的忠诚跟天一边高,您的正气能传到万代;先生辅佐我的 功劳太显著了,美名能传几百年。“休光”,是“美名”的意思。

可张居正刚一死,“美名”传了不到一年,朱翊钧就翻脸不认人了。他 派官兵们把张家抄了个净光,还饿死了十好几口人。又对张居正的儿子们[这 会儿全被罢了官,轰回家里]严刑拷打,非逼着他们交待还有银子“存在朋 友家”不可。张居正的几个儿子被打得血肉横飞,惨不忍睹。大儿子实在受 不了,自杀死了;还有的儿子几次自杀都没死成,后来被流放到边疆充军去 了。万历帝的功臣张居正一家,最后被万历帝害得家破人亡。这一方面说明 封建皇帝的残暴,但是另一方面,也跟张居正晚年过于骄傲奢侈,招人忌恨 有关。

据明·沈德符《万历野获编》卷九《内阁》, 清·梁章钜《楹联丛话》卷一, 清·褚人获《坚瓠首集》卷三《黄金对联》, 清·赵吉士《寄园寄所寄》卷十二《插菊寄》。

73、.“冯驯五马”和“伊尹一人”

明朝有个知府叫冯驯,有一天,他在家里请客。客人里边有个十来岁的 孩子,是跟父亲一块来的。有人说,这孩子顶会对对子了。一个客人听了, 就让小家伙对对子,他指着知府冯驯说:

“冯二马,驯三马,冯驯五马;”

“冯”是由两点和“马”组成,就是“冯二马”;“驯”由三个竖[“川” 字]和“马”组成,就是“驯三马”;“冯驯”合到一块,不就成了“五马” 了吗?古时候,“五马”又是知府的别称,“冯驯五马”就是冯驯知府。这 个上联还真挺不好对。

没想到,工夫不大,这孩子就对出了下联:

“伊有人,尹无人,伊尹一人。”

“伊”字有个“人”,“尹”可以看成是“伊”字去掉了“亻”[“立 人”],当然“无人”了;“伊尹”两字合到一块,不“一个人”。“伊尹” 也是个人名,是商朝一个有名的大臣。“伊尹”正好是“一人”的名字。

小家伙对得多好!在座的客人没有一个不夸他的。

据明·祝枝山《猥谈》, 清·梁章钜《巧对录》卷四。

74、.“君子儒”骂“畜生道”

明朝有个木匠,特别好读书学习,干完活了,得空儿就看书。人们跟他 开玩笑说:“你真成了个儒生了。”那会儿,人们管读书人叫儒生。木匠说: “我不是什么儒生,只能算个儒‘匠’——爱看书的木匠。”

有一天,他在一个道观干木匠活儿。有个道士挺看不起他:你个臭木匠, 还敢自称什么“儒匠”!他就对这个木匠说:

匠称儒匠,君子儒?小人儒?

意思是说,你这个木匠自吹是“儒匠”,可你是读书的君子呐?还是读 书的小人?道士在挖苦木匠是“小人”,不配称“儒”[“君子”]。

木匠一听,马上乐呵呵地回敬了他一句:

人号道人,饿鬼道?畜生道?

意思是说,你叫道人,是个“饿鬼”道士呐,还是个“畜生”道士?“饿 鬼”、“畜生”是佛教、道教宣扬的一种迷信说法,说人干了坏事,死了就 变成“饿鬼”或是“畜生”。

这位“儒匠”把道士骂得哑口无言,气得只会翻白眼儿。

据明·冯梦龙《古今谭概》卷二十四《酬嘲部·儒匠》。

75、.“泥(倪)麻子”与“假(贾)畜生”

明朝的贾实斋[zhāi]是地方上的名人,挺有势力,他仗着*自个儿脑子 快,常拿别人开心。

一年冬天,他在家里正看书,忽然看见外边纷纷扬扬地飘起了鹅毛大雪。 贾实斋来了兴头,赶紧披上貂皮大衣,站在家门口的高台阶上看雪景。

一会儿,走来一个少年,是贾实斋的街坊。少年姓倪[ní],长了一脸 麻子,人们都叫他“倪麻子”。倪麻子脚上穿着一双木屐[jī,木板拖鞋,下 边有齿儿],他走过的雪地上,留下了一,串坑坑点点的脚印儿。贾实斋看 着那些脚印儿,心里一动,就把倪麻子喊了回来,对他说:“我出个对子, 你能对个下联吗?”然后指着那些坑坑点点的脚印儿说:

钉靴踏地泥(倪)麻子;

贾实斋利用“泥”跟“倪”谐音,拿木屐踩出来的“泥麻子”来取笑倪 麻子。倪麻子是个挺机灵的小伙子,他看了看贾实斋穿的皮袍子,说:“小 人对倒是能对,可不敢对,怕老爷您生气。”贾实斋说:“没事儿,你对吧。 我不怪罪你。”倪麻子马上对了个下句:

皮祆披身假(贾)畜生。

倪麻子也利用“假”跟“贾”一个音儿,骂贾实斋披着一身野兽皮,是 个“假(贾)畜生”!

贾实斋一听,马上变了脸,可自己有话在先,也不好把倪麻子怎么样,

就红着脸自个儿骂骂咧咧地走进大门去了。据明·沈德符《万历野获编》卷 二十六《谐谑·贾实斋宪使》。

76、.“几间东倒西歪屋一个南腔北调人”

徐渭,字文长,号青藤,是明朝中期有名的文学家、书画家。徐渭的大 写意泼墨画法,开创了青藤画派,对明清以至民国的绘画都产生了巨大影响。 比如清朝的郑板桥,近代的吴昌硕、齐白石,这些国画大师都是青藤画派。 徐渭能写能画,能诗能文,还会写杂剧,真是多才多艺。可这么个才子, 参加乡里的考试,偏偏老考不上。后来,徐渭只好给浙江、福建总督胡宗宪 当书记官。当时,东南沿海一带,倭寇[日本海盗]横行,烧杀抢掠,无恶不作。徐渭给胡宗宪出了不少点子,逮住了一些罪大恶极的倭寇。 徐渭一生挺不得志,他看不惯不公平的世道,更看不惯那些有钱有势的

达官贵人。一些大官到他家去求字求画,他一边把来人往门外推,一边关门 大声说:“徐渭不在,徐渭不在!”后来,徐渭受到迫害,他就装疯发狂, 又加上重病缠身,他曾经九次自杀,可都没死成。直到七十三岁的时候,这 位不被黑暗社会所客的老人,孤零零地病死在稻草和书稿之间,身边陪着他 的只有一条狗。入土安葬的时候,也只有一领破草席裹身。这位才子的结局 就是这样凄惨。

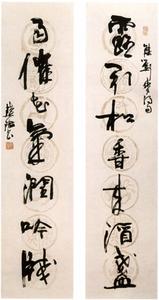

徐渭生前画过一幅《青藤书屋图》,画的就是自个儿的家。他在画上题 了一副有名的对子:

几间东倒西歪屋; 一个南腔北调人。

上联是说自个儿住的几间破屋子,这是自我嘲笑。下联的“南腔北调”, 本来指说话的口音不纯,北方话和南方话掺和在一块。可在这儿的实际意思 是,我徐渭跟社会现实格格不入,唱的不是一个调!

77、徐渭怪联有深意

据说,徐渭还写过这么一副怪联: 好读书,不好读书; 好读书,不好读书。

上下两联的词儿完全一样,这叫什么对联呀?其实,上下联不完全一样。 这是一副同字异读联[一个汉字,有不同的读音,就叫同字异读],关键在 那四个“好”字上。这副联应该读成:好[hǎo]读书,不好[hào]读书;好

[hào]读书,不好[hǎo]读书。 意思是:一个人年轻的时候,眼神好,精力旺盛,有条件好好读书,可惜有不少青年人不好[hào]读书,荒废了青春;等到上岁数了,懂得了读书 的好处,爱好[hào]读书啦,可这会儿老眼昏花,体力也不顶劲了,根本不 能好好[hǎo hǎo]读书了。

徐渭在劝人们要趁自己年轻的好时候,抓紧学习,多读书。

据清·李伯元《南亭四话》卷七《上下联》。

78、翁状元巧对叶阁老

明朝万历年间,首辅叶向高有一次路过福州,到新状元翁正春家里去串 门。俩人聊到天晚了,叶向高说:“今天晚上恐怕我回不去了。”翁正春一 听,知道叶阁老要住在自己家里,就半开玩笑地说:

宠宰宿寒家,穷窗寂寞;

翁正春的意思是说,您这位皇上顶喜欢的大丞相,要住我这个穷家,恐 怕要觉得冷清、闷得慌。有意思的是,这个上联的九个字,全是“宝盖儿头 “[“宀”]。

叶向高一听,吓了一跳,翁状元出了这么个“宝盖儿联”,这不是打算 考考我吗,可不能让年轻的状元难住自己。他琢磨了一下,就说:

客官寓宦宫,富室宽容。

下联是说,我住你这个当官的家,挺宽绰的,我不会觉得寂寞,挺高兴。 而且,九个字也全是“宝盖儿头”。这么着,叶向高就住了一宿[xiǔ]。

第二天一早,翁正春送叶首辅上路。半道上,他俩路过一个池塘,叶向 高看着在水面上游来游去的鸭子,心里有了词,就对翁状元说:“翁兄,你 看——

七鸭浮塘,数数三双一只;”

这个上联怪有意思的,是个数字对儿。七只鸭子浮在池塘里游水,数一 数正好是三对零一只——七只。

翁状元被“将”了“一军”,使劲盯着池塘看,他瞅见水里的大鱼“砰”

地窜出了水面,打了个水花,又跳进了水里。翁正春也有了词儿,他说:

尺鱼跃水,量量九寸十分。

是说,一尺长的鱼儿跳出了水面,量一量是九寸零十分[“十分”等于 “一寸”]——正好是一尺。对得多巧!

79、写联大骂妖僧恶道、贪官污吏

明朝末年,苏州一带闹了大旱灾,连着几个月没下雨,田地全裂成了大 口子,庄稼也全打了蔫。

地方官不想法抗旱,倒找了一帮和尚、老道,整天装模作样地在龙王庙 里磕头念经,求老天爷下点雨。可这帮人闹腾了好多天,“老天爷”连一个 点儿也没下。

有个书生看这伙人一个劲瞎折腾,觉得又好气又好笑,就写了一副对子 贴到了龙王庙的门前:

妖道恶僧,念退风云雷雨; 贪官污吏,拜出日月斗星。

是说,你们这群妖道士恶和尚,念了好多经,倒把风云雷雨全给念跑了; 你们这伙贪官污吏,磕头求雨,倒把云彩全给磕没了,光剩下大晴天了。这 些天老不下雨,全是你们给闹的!

这副对子把这伙弄神弄鬼的骗子,骂了一通,真解气。对子一下就传开 了。第二天,僧道们又到庙里“演戏”,看热闹的人里头,有人大声念着这 副对子,把那些家伙气得要死。

据清·褚人获《坚瓠五集》卷一《祈雨》。

80、一副最难认的“无书”对联

陕西周至县的终南山有个楼观台。传说周代的尹喜曾在这里研究天文, 观星望气,所以人们把这儿叫做“楼观台”。后来,老子由楚入秦,也来过 这里。到了东汉,张陵创立道教[张陵又叫张道陵],尊奉老子为“太上老 君”,有好些道士来到这里修道。楼观台成了我国道教最早的宫观。道士们 把这里赞为“洞天之冠”、“天下第一福地”。

这里有个老子说经台,台上有一副石刻对联。对联的十四个字,像是“天 书”,谁也不认识,在一般的辞典里也查不到——据说是“太上老君”写的。 这副难认的对联写的是:

軉■■■■■■■; 靕■■臹■■■。

亲爱的少年读者,你能想法儿认出这副联来吗?你的父母长辈能帮你认 出来吗?

[注]可以从《康熙字典》及增补中,台湾出的《中文大字典》中查一 查。这副最难认对联的答案,附在书末《关于对联的几种练习》后边。对一 对,看看跟你们查找的一样不一样。

爱华网

爱华网