【读诗习字·五律(74) 2014年12月23日古甲午仲冬初二】

阙题

刘昚(shèn)虚

道由白云尽,春与清溪长。

时有落花至,远随流水香。

闲门向山路,深柳读书堂。

幽映每白日,清辉照衣裳。

【注解】

1、道由句:指山路在白云尽处,也即在尘境之外。

2、闲门句:门一开,便可见上山之路。

③幽映每白日:“白日每幽映”的倒装。每,经常。

④清辉:指月光。

⑤由:起自于。

⑥春:指春天的景象。

⑦落花至:指山花飘落。

⑧流水香:花香随流水散播。

【译文】

山路被白云隔断在尘境之外,

春光宛若清清溪流源远流长。

不时有落花随溪水飘流而至,

远远地就可闻到水中的芳香。

闲静的荆门面对蜿蜒的山路,

柳荫深处蕴藏着读书的斋堂。

每当太阳光穿过柳荫的幽境,

清幽的光辉便洒满我的衣裳。

【赏析】

从诗的语意看来,似乎是写友人在暮春山中隐居读书的生活。诗以“暮春”为主题,白云春光,落花流水,柳色清浑,一片春光春色,清新自然,幽静多趣。全诗无奇词丽句,只把所见所闻如实道来,娓娓动听,使人快乐无限。

诗人访友,步行上山,自然从山路写起。沿着崎岖的山间小路向山上攀登,往前望去,只见一片白云缭绕,山路似乎已到尽头。山路被白云隔断,不说山高,其高自见。山路虽似乎不见,但路边青青的溪流却潺湲不绝,且夹溪花木扶疏,仿佛春天就融化在这悠长的溪流之中。这样,由云遮路尽的画面隔断,在溪流的延伸中重新得到铺展,入云深处的山路随之不断伸展,诗人眼前不断呈现新的景象,也就不言而喻了。三、四句着重写溪流,时时可见缤纷的落英随流水而至,馥郁的花香被溪水从上游山涧深处带将出来,又自然促生对山涧深处寻胜探幽的迫切心情。这色香兼具的溪流,显然已载负着春意、山景甚至友人的高趣、诗人的心境等多重意蕴,从而成为自然景物与主体心境的联结与中介。诗人急于探胜,于是加快步伐,终于看见一座精致的“读书堂”掩映在一片浓密的柳荫之中,幽闭的柴扉对着曲折的山路,虽然晴空万里,艳阳高照,但因树深林密,透射出的却是清幽的光辉,给人以脱俗幽雅的感受,无疑是最佳的读书场所。诗人本为访友,诗却全写途中景事,而刚至门外诗却戛然而止,给人留有无穷余味。

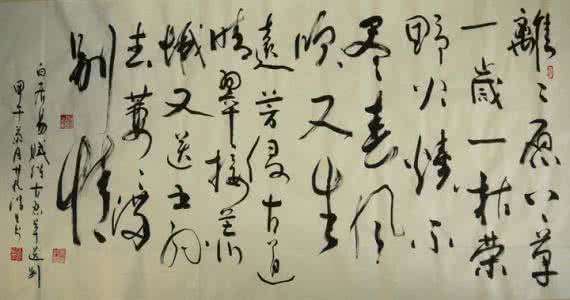

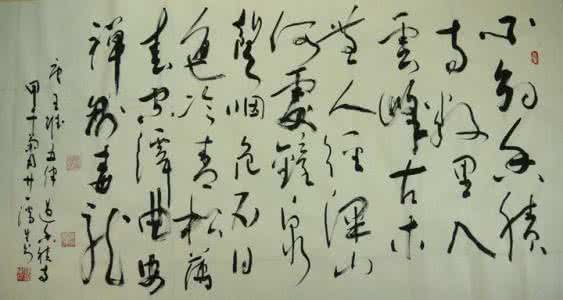

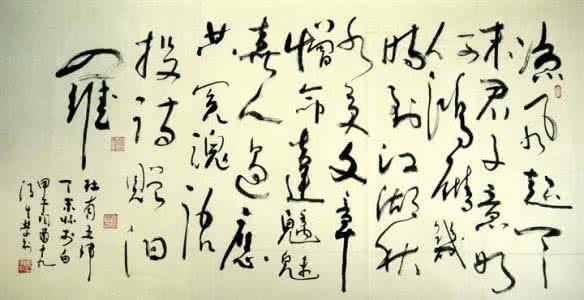

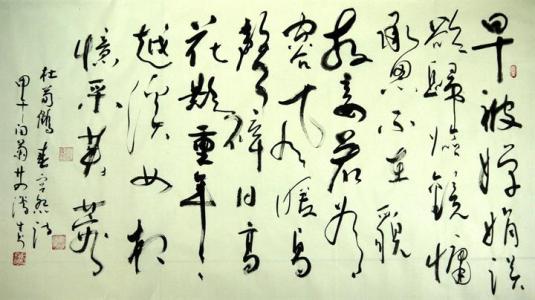

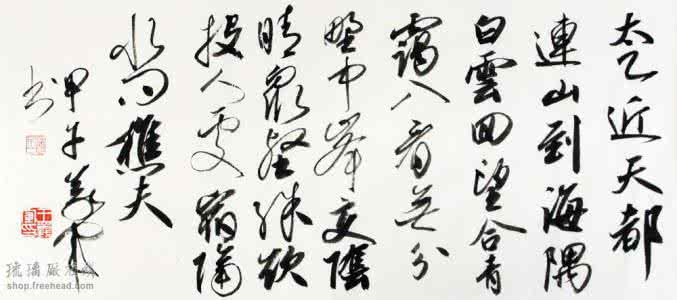

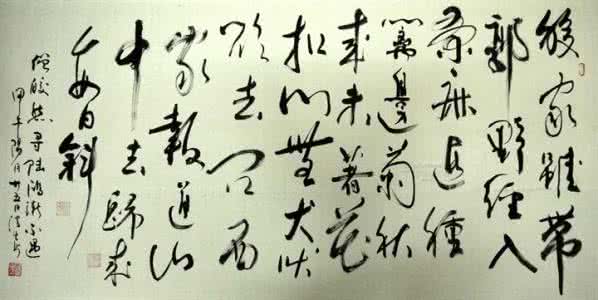

【有关图片】

【小贴士】

刘昚(shèn)虚(生卒年不详)字全乙,洪州新吴(即今江西奉新县)人。八岁能文。开元进士,官洛阳尉及夏县令。他精通经史,诗多幽峭之趣,风格近似孟浩然、常建。他为人较淡泊,交游多为山僧道侣,今存诗仅一卷,其诗多写山水隐逸之趣,尤工于五言。后人曾将他与贺知章、包融、张旭合称为“吴中四友”。

刘眘虚为人淡泊,脱略势利,壮年辞官归田,寄意山水,与孟浩然、王昌龄等诗人相友善,互唱和。他曾游江南西道洪州建昌县桃源里(今江西省靖安县水口乡桃源村),见此地山水秀美,民风淳厚,是定居,构筑深柳读书堂,著书自娱。《唐诗三百首》上载的首句"道由白云居"诗,就是写于此时此地,原题为《归桃源乡》。54岁卒,葬在该村云山垴,墓茔尚存。

刘眘虚著有《 集》五卷,惜已失传。《全唐诗》存其诗15首,《唐人选唐诗·河岳英灵集》存其诗11首,《靖安县志·艺文志》(清道光五年版)存其诗12首(五言古诗10首,五言律诗2首)。刘慎虚是一位自南朝永明年间以来江南一带杰出诗人。

爱华网

爱华网