在很多励志图书中都曾看到「心理舒适区」的概念,它是指人们习惯的一些心理模式,是让人感到熟悉、驾轻就熟时的心理状态,如果人们的行为超出了这些模式,就会感到不安全、焦虑,甚至恐惧。

这类励志书籍大多提倡人们要勇于跳出自己的「心理舒适区」,这些概念可有心理学依据?

不断违拗自己的「心理舒适区」真的能够为人们带来更大的成就吗?/>下面就看看www.aIhUaU.com小编为您搜集整理的参考答案吧。

网友蔡中元对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

心理舒适区是一个科普心理名词,概念是比较宽松的,并没有严格的学术定义。心理舒适区很好地说明改变自己带来的不适感是成长的必然,不能因为不舒服的感觉而回避成长(改变自己)。

乍看心理舒适区这个概念,大家都会觉得很有道理,有受启发。可是仔细一想,我在舒服圈里(心理舒适区)过得很自在,为什么一定要我跳出舒服圈呢?例如,我做教师这份工作做得得心应手,每天工作生活也很愉快。如果不能一直待在舒服圈,我是不是要辞掉教师工作,当当医生、律师什么的,扩大自己的舒服圈呢?按照这么理解,心理舒适区的理论简直荒谬之极。

但是要跳出心理舒适区的说法在很多时候又显得那么有道理,一个内向孤僻的学生应该要勇于走出自己的心理舒适区扩大交际范围,这样的说法又往往是正确的。

那么问题来了,我到底要不要跳出舒服圈?或者应该这么问,我到底什么时候该跳出舒服圈?

我还是用图像的方式来表达比较清楚吧。自从上次写了情绪为什么会反复的答案之后(情绪为什么会反复? - 蔡中元的回答),我有点喜欢上这种表达方式,直观形象。

我们为什么想跳出舒服圈?因为我们想成长,成长的动机来源于自己的追求和社会的期待(可能还有很多其他因素,我尽量简化我的理论模型,不求完美,但求明了)。例如,我想跳出总是宅在家里的舒服圈是因为我想增强自己适应社会的能力(自己的追求),或者也可能是你的爸爸妈妈希望你能提高交际能力(社会期待)。

那么就可能出现以下几种情况。

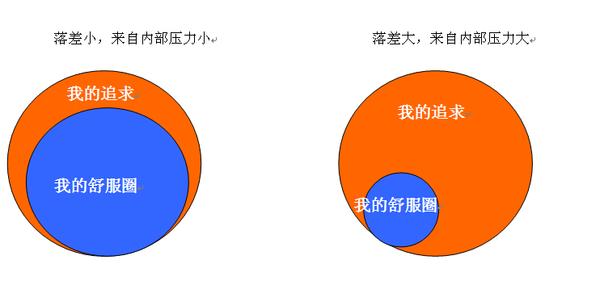

一、当成长动机(自己的追求或社会期待)与舒服圈落差较小,那么来自内部压力较小,反之则较大。

当我的心理舒适区既符合自己的追求也符合社会期待,那么就不存在跳出舒服圈的必要了。例如,教师工作我得心应手,也是我的追求,也符合社会对我的期待,那我干嘛要换工作呢?

二、我的追求和社会期待的偏差可能会影响跳出的动力。

例如,周末要戒掉打电脑的习惯安排复习任务,如果只是父母的要求(社会期待),并不是自己真正想做的事,那么跳出这个舒服圈(戒掉打电脑)的动力就会较小。如果这既是父母的要求,也是自己想做的事,那么跳出舒服圈的愿望会更强烈一些。例如,周末要戒掉打电脑的习惯安排复习任务,如果只是父母的要求(社会期待),并不是自己真正想做的事,那么跳出这个舒服圈(戒掉打电脑)的动力就会较小。如果这既是父母的要求,也是自己想做的事,那么跳出舒服圈的愿望会更强烈一些。

三、社会期待、我的追求和我的舒服圈重合度越高,那么幸福感就越强

另补充:

1.心理舒适区鼓励的是【扩大】舒服圈,而不是【跳出】舒服圈。

还是以我自己为例,我教师工作做得得心应手,但是为了让自己不跟社会脱节,我应该在做好教师这份工作的基础上,多走出学校,出去走走,了解外面的世界,这样就【扩大】舒服圈了。而不是不当教师了,【跳出舒服圈】,换一份不熟悉的工作。

2.扩大舒服圈总是在自己的追求和社会期待范围之内,而自己的追求和社会价值又总是在法律和道德的范围之内。而不是任何不熟悉的事情都值得尝试或可以尝试。

不符合自己追求和社会期待的事不值得尝试,例如我对医学不感兴趣,虽然它在舒服圈以外,但他对我来讲不值得让它成为我舒服圈的领域。

例如,杀人放火的事情我也不熟悉,因为它违反法律和道德,所以不可以尝试。

网友曹梦迪对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

来复习一下心理学吧。

这个说法是有依据的。最早的依据是维果茨基(Лев Семёнович Вы?готский or Выго?тский)提出的临近发展区(Zone of Proximal Development,或简写作ZPD)的概念。维果茨基是一名儿童心理学家,临近发展区原本是他为儿童学习和发展提出的一个学说。按照维果茨基的说法,ZPD是介于儿童“能够独立完成”的领域和“别人怎么帮助也无法完成”的领域之间的发展空间。换句话说,就是一个人既不能非常轻松地完成,也不是完全没有希望完成的事情。

这里的“人能够独立完成的空间”实际上就是人们常说的“舒适区”(其实我并不喜欢这个名词,因为这样的区域并不能让人舒适,后面详述。)维果茨基认为,如果儿童做的是“自己能独立完成”的事情,或者是“别人怎么帮助也无法完成的事情”,那么其发展是非常有限的。而将儿童置于临近发展区之中,则可以让他得到最大的发展。维果茨基甚至提出:儿童独立解决问题的能力并不应该作为考察其智力水平的依据,而在其他人帮助下解决问题的能力才应该是被考察的主要内容。

无独有偶,现代积极心理学的研究也印证了这一观点。米哈伊·契克森米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)对创造力和心流的研究也表明:最能让人们进入“心流”状态,获得幸福感的事情,是那些“处在自身的能力和挑战的平衡点”的事情。如果能力强而任务简单,人们就会觉得无聊;反之如果能力不足而任务复杂,人们就会陷入焦虑。只有在任务的难度正好处于“需要费点力气才能完成”的时候,人们的创造力最强,热情最高,完成这件事情的成就感和幸福感也最大,人也最舒适(所以说这个才应该叫做人的“舒适区”,平常说的“舒适区”应该叫做“无聊区”)。

如果仔细对比一下这两个观点,我们可以看出其核心都是一样的:无论是从个人发展的角度,还是从攫取幸福感的角度,这种“需要努力一下才能达到”的临近发展区都是一个黄金区域。而这才应该是我们的“舒适区”。

网友蒙面大侠对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

@刘柯@冯起续 谢邀。

谈一点荣格派的咨询理念吧。

荣格派会特别强调在心理咨询中“自我实现”的部分,名曰“自性化”(individualization)。

简单来说就是做你自己。(其实人本主义也这么说)

乍一眼看上去好像很简单,听上去就是“我怎么高兴怎么来”,特别像是题主提到的“心理舒适区”的概念。

但这句话还有一个背景假设:人并不了解自己。

按照罗杰斯的说法,一个人的人格是动态的流动过程,比起房子,更像一条河流:河流的整体形态是稳定的,但河水却是流动的,河内的状态也随环境而变换。如果我们去拓展这句话的含义,我们可以理解为,我们的人格在一定时间内维持恒定的前提下,随着环境和经历而变换;我们自己能够观察到的,仅仅是人格外见的部分,对于那些真正影响着人格形态与变化的因素,我们通常一无所知。

接着我们定义下“成就”。成就可以简单分成两类:一种是对于自己而言的成就,另一种是对于外界而言的成就。两者可以重合,也可以起激烈的冲突。区分两者是一件非常困难的事情,因为一个人成长的过程其实就在不断的内化社会成就,最典型的,内化父母对自己的期望。比方说最常见到的中年危机,很多时候都是个人期望和外界期望之间的冲突在多年沉积之后爆发的结果。

故心理咨询更关注个人而言的成就。(面对来访者的外界成就问题咨询师通常无能为力,不见得比来访者高明多少)

所以话题又回到一开始了:如何去了解自己。

了解自己意味着什么呢?意味着要去接受:

我并不完美。我有自己能做的合适的事情和领域,也有不合适的。不单止能力,我的人格也不完美。这意味着我身上会有很多的缺陷,甚至会有那些我最最讨厌的品质。同时我真正想要的可能和我正在追求的东西和社会主流的价值观很不一样,有可能大部分是共同的,但总会有那些特别小众特别边缘的部分。这些愿望和渴求有时候会超出我的想象和我内心的准则。我并不总是成功,正如我不会一直失败。我需要学会接纳以上4点,并且接受“人格在不停变化和流动,于是我必须为此而努力终生”的事实。

回到“心理舒适区”的话题。可以看到,持续地呆在自己熟悉和舒服的领域其实是某种逃避自我的行为:我们的人格注定有我们不舒服不愿正视的部分。然而,这不代表你“跳出”“心理舒适区”就一定能够成功。比方说一个很内向、习惯独处的人不停地强迫自己参加各种社交,实际的结果很可能是让自己非常的疲惫而又没什么收获。如果放在“成为你自己”的框架下,那么这个人可能需要去探索自己想要变得外向的动机,除了每个人都有的渴望人际关系和他人关怀等社会性需要,可能这里面还有对自己内向个性的否定和厌恶。他可能需要接受这样的现实:自己确实不是习惯广泛与人交际的个性。但这不意味着他不可能有自己的交际圈子,相反,通过他自己的个性,比方说自己的爱好和特长,他能够建立起自己的交际小圈子,并且拥有外向人格的人可能不容易有的交情深厚的朋友。

从这个意义上,渴望成功、不断违拗自己“心理舒适区”的人也可以看作是一种逃避自我吧。

-------------小续----------------

写这篇回答的时候是很犹豫的。尽管心理学对人格的描述倾向于动态和流动,但所有人都知道,人格的变化和调整是一件多么困难的事情。

心理学关于人格的两个悖论在于:你要去做你自己,但你永远不能完全清楚自己是怎样的;改变人格的起点不在于对过去人格的否定,而在于对其的接纳。

这不是一个可以用文字去描述的过程。每当我写的越多,内心里觉得它们无用的感受就越强烈。

个中滋味,如人饮水,冷暖自知。而所谓的心理咨询工作,也仅仅是在某个人生瞬间,与对方分享了一口各自杯中的苦茶而已。

(初稿于2014-10-22 增补于10-24)

网友蒙面大侠对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

有的人自虐还能感到很爽。 不是说跳出心理舒适区就一定能进步,而是,一个人以前的舒适区没有建立在进步的基础上,他就需要重建行为与舒适区的联系。

如果你的舒适区建立在每天背一百个单词,跑步五千米,练习写字等这类枯燥难以坚持的长期任务上,就肯定不需要跳出舒适区了。

在心里舒适区的感觉就是心安。做什么事能感到心安很重要。

网友Hana对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

和之前一样,同属最近比较感性的体会:

但中心没变,还是认为不要做事情的时候带着心绞痛的表情和我在战斗 我在挑战/超越自己的YY心态。

发现,“提前准备某事”比 “我要开始干某事了诶” 的想法有趣的多。比如在有清楚目标的前提下,越早下手越好,因为时间充裕,就不会一开始就产生“这件难/工程浩大的事,我明天要完成到什么程度”,因为时间充裕,你可以好好计划“我明天要为了我的目标提前做哪些” 这种,比如我要开始写论文,很早就开始打算,明天我要提前找一些专业期刊来看看。说万事开头难,那就在工作前期给自己一些好入门的任务,因为知识是不断积累的,一开始很多事情要求的,是你要提出问题、你要培养起兴趣,这小小的积累期是给后面难免遇到的疲惫、厌烦、焦虑、困难建筑的一些克服的积淀。

拖延症的操作过程是不是因为在事情有很多时间时,你选择了想 “哎马,这事情这么难,搞不定好烦啊”,其实你时间较为充裕的时候哪要一开始需要这么痛苦。刚开始的阶段因为知识的不深入,其实不会感到特别难吧。有我的朋友常常跟我讲,这件事明明就很简单啦,真是不懂当初我就是不敢开始。

开始吧,刚开始虽然是陌生的,但也是不那么费解的。真正到该发愁的时候,你也许会发现,你有了一定的兴趣和积累,也有了可以求助的老师、同僚和资源,重要的是,你还有时间。

有的人也看他玩儿啊,很轻松啊,但怎么会那么厉害?!总结一小下,对于智商平平的大多数:

只有未雨绸缪才有更大可能 做到全力以赴。

而且是不那么烈士般的全力以赴。(千万别 太折腾)

tips:根据我们之前拍小片的经验:提前准备是好,但是也要设置明确的时间点,比如一个阶段后要达成怎样的结果,工作量要达到;二勿忘目标,别准备准备着直接转行!

以上,仍然远离科学道理,是自己的经历的一点儿感受。还在生活中。

2014年眼看要过去了,祝我们更好。(大姐你把这儿当日记本儿了嘛?!(#°Д°) )

--------------------------------------------12/16.2014 update---------------------------------------------------------------------

之前准备考试的时候,我写每天的to do list,但同时我也给自己写一个guilt-free list(就是写一写我要做的觉得很爽很享受的事情,比如说看一个小电影什么的),用来奖励我每完成一个清单上的任务。这样写了一段时间回来检视,发现前者完成率一般在60~70%,但是guilt-free list上几乎都能完成。囧。。

于是,我就试了一下,把前者上的一些任务移动到后面来,“口语练习”之类的blabla全都移到了后面的“放纵”的格子里,其实就是暗示我自己我真的不能再爽做这些了。

然后,我发现,事情还是一样的事情,给它不同的定义就能带来变化。我依然完成后面list上的事情很积极,而其中的一部分是原来觉得很头疼又不想做的事情。(当然了,你刚开始不能全部都移过来。。)

结论就是,没有哪一件事情是真的应该放在舒适区之外的,你把它放在很严肃很严峻的位置往往暗示你的 不是你要重视这件事,而是告诉你它让你不舒服,它很难,这往往就是你不做它的借口。

总是想着跳出哪里,就会更费力气,就会更眷恋内个圈圈里面的东西,对提高效率还是提高人生的幸福程度,都没好处。

如果是在guilt-free List上,也许你会产生和我当时类似的感受:老子又享受了一天呢。。又做了一天有趣的事儿。。。

舒适不是一开始的定义,而是效果。

一开始就别画圈圈。这样也许就不会产生“我怎么跳出去”的问题了。

我猜。

网友蒙面大侠对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

找到适合你的路。

比尔盖茨不善交际,但没有花大量的时间去锻炼他的社交,只是闷头地搞他的计算机。

奥巴马上学时被评为全班最内向的人,可如今叱咤风云,一场场演讲令人击节叫好,若说不曾下苦功克服自己的弱点,恐怕难以令人相信。

有的人,待在舒适的地方,能够最大限度地发挥所长,最终有所成就。你让他天天跳到陌生的荒原,焦虑和紧张就让他的能力暴跌50%,而且影响一直以来的心态,往后本来擅长的东西都不再那么自信。专注、深掘才是这类人的法宝。

有的人,不断地将自己的弱项变成强项,让他获得一种掌控感,对生活充满热情。这一类人,“挑战区”才是他们的“舒适区”,让他们一直留在舒适区才是一种挑战。

没有哪种类型比另一种更好,哪一种好好走下去都是光明坦途。关键是,你是否认清了自己属于哪一种呢?

网友penny Chen对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

那些说答主不努力或者答主不赞成努力取得进步的,可以去翻看答主其他的答案。我不知道努力程度在人群中是否也要分出三六九等。但是,我自认为即使是在自己对自己极端不满的情况下,我从来没有放弃过认真做自己的事。我写这篇的目的,其实一直在强调的是过犹不及的概念,可是很多人理解成为了我鼓吹按部就班,鼓吹享受安逸。我所鼓励的,是做自己,不要强迫自己,不要一味的艳羡他人。

即使在外人眼里,我足够努力足够优秀,但是也常常不免对自己心生厌弃,觉得自己为什么不能成为一名真正的学霸。从小到大,从来没有学霸过,也没有被学霸碾压过,但是,仍然觉得,如果自己能够从精神上成为一名学霸,加上自己的天赋,一定能够比现在取得更大的成绩。这才是痛苦的来源,本质上就是贪得无厌。如果痛苦真的能够催生动力,使自己成为不是自己的人,虽然代价不知道是否值得,但至少结果是好的。但可惜的是,成为不是自己的人,难,且痛苦。如果大家看过求婚大作战的话,也许会对其中一集比较感兴趣,就是健试图去放弃喜欢礼的时候,他的痛苦远超过了之前所有的爱而不得的痛苦。

知乎是一个交流观点的地方,我因为总觉得自己水平太浅,所以也很少答题。尤其是最近,对自己的工作和生活,方方面面都不能掌控的很好,挫败感比较强,所以也避免在知乎上答题。当时的一时兴起,答了这么长的一个答案,对长久以来的一些想法也进行了总结。虽然很想跟大家一起讨论,无奈总认为自己三观不定,也许会越来越偏,倒也不知道该如何去跟大家交流。

=============================================================================

我不认同这个观点

这个观点的本质就是自己反对自己,简单的说,就是作,虽然有可能会取得一定程度的成绩,但是代价是牺牲生活本身的乐趣。

故事模式开启==================================================================

我跟老公是P大同学,起点相似,智商相近(不要问我怎么判断出来的,不在一个level的人不能愉快的玩耍,尤其对于both装逼资深患者)。

他个人是个较乐观的人,对自己做的事情有高度认同,比较懒,喜欢待在舒适区,是那种不会为难自己的那种人。爱打游戏爱看电影爱日剧,但不影响的本职工作。毕业之后去央企国企,26岁,技术中层主管。

我个人就是这种鸡汤喝多了的受害者,从小就以折磨自己为乐。曾经试过各种非工作时间加班,貌似还很享受这种快感,比如除夕夜还在加班。但其实结果是,正常工作时间各种玩儿 ,很多时候就是为了虐自己而虐自己,总想把自己变成别人家的孩子。现在我在海外读PhD,跟专业领域top的大牛一年,做research,发表SCI一篇,毕业后准备去公司做技术相关工作。

以我个人的例子来看,我觉得一个偏向于心灵舒适区的人,和一个喜欢自我虐待的人,他们的职业发展可能没有差别,甚至不喜欢为难自己的人,反而有可能发展的更顺利。

讲道理模式====================================================================

当然,我在逐步的改善的过程中,因为我发现,在不断为难自己的过程中,除了使焦虑情绪增加之外,对于工作本身没有任何益处。反而是按部就班的工作,更容易踏踏实实的取得成绩。我觉得知乎上现在类似的问题太多了,鸡汤也太多了。不信你刷首页,有多少个题目带着“努力”“拼命”“高效”“十几个小时”?这些问题,初看使人热血沸腾,静下心来就发现支撑不了几天。最容易陷入的状态,是鸡血3天,颓废1周半,然后鸡血和颓废,如此交替。跑过马拉松的人都知道配速的重要性。我觉得人生就像马拉松,不在于你开始冲的多猛,而在于完成自己能力能够承受的配速,并且一以贯之的坚持。养过花的人也会知道,花自然会开的道理,刚养花的人特别容易一曝十寒。最开始的时候,每天看,恨不得一天浇上10次水,过来一段时间,发现没有变化,也疲乏了,开始懒得管他。不容易的养活的品种,一开始就被过度关心给害死了。中等程度的品种,懒得浇水的时候也会枯死。只有超级坚强的,最后也照样会开花。但是,熟悉花的习性,开始不激动,后面不懒散,按时浇水施肥换土,再高贵的品种,也能守得花开。

写了这么多,其实是写给自己。不要给自己打鸡血,人生的安排,是以10年来计算的。看看十年前的自己,现在的自己比起当初,是不是要强很多?脚踏实地的工作,梦想暗暗记在心中,就够了。就算没有实现,追求的过程,不是很幸福么?其实回忆从小到大的过程,发现没有事情是通过勉强自己来实现的。从小就不喜欢为了追求第一名而去做什么特别的努力,只是在有多大能力做多大的事的过程中做选择。所以除了经常进行自我鞭挞之外,没有使自己变成一个超级赛亚人。当然,直到现在,还是那个纠结的自己,需要时常被老公痛骂之后才会觉醒。因为我总有不切实际的幻想,希望自己成为一个每天高效工作十几个小时的大神。想知道有多少人想成为这样的人吗 ?去搜这个问题下面的答案就知道了。结局是,我没有成为这样的大神,还是按照自己每天能工作的时间的能力在工作,但是,因为自己成为不了这样的人,我焦虑过,抑郁过,崩溃过,长夜痛哭过,但是我仍然没有成为这样的人。并且,我今天能够实现自己当初的一部分预想,跟我强迫自己成为自己成为不了的人,半毛钱关系也没有,恰恰是那些我认为算不上优点的部分,成就了现在的自己。

折磨自己,很容易享受到感觉快要成功的快感,但是,后遗症就是突然有一天累了,觉得受不了了,就放弃了。所以,还是饶了自己吧。人的能力有大小,不是逼自己,就能成为功成名就的。人都会有艰难困苦的阶段,但是成功的人,喜欢把自己现在的成功,归于自己当初的为难,因为痛苦会给人留下更深刻的记忆。还有,人和人之间的差异是巨大的,对于享乐和痛苦的理解也不同。比如,我今年有一半的时间从事野外工作,野外工作的环境有时候很艰苦,而且还伴随着精神上的苦闷,很多时候工作艰辛,工作之余没有娱乐活动,不能上网,也没有说得上话的人。但是我很少会认为这是一种痛苦,并且把自己取得的某些成绩归于野外工作。我对于一天十几个小时坐在电脑前,处理数据,绘图和码字,格外感到痛苦。那么,在获得一些肯定时,我就会认为,是因为我强迫自己坐在电脑前做这些事,使我能够做成这件事。但是,稍微用逻辑分析一下,就会知道,这两者的重要性很难判定,甚至是前者的重要性更大一些。当我失败的时候,就会想自己为什么这么懒,为什么不能一天十几个小时的坐在电脑前,做室内的工作,放佛这样做了,我就能多发一篇SCI。我跟我一位好友聊天,我说很多成功的人,真的很能吃苦,他们可以一天只睡6个小时。我朋友说,我觉得你也很能吃苦,能够忍受在零下的环境中,经常下雪的日子坚持野外工作几个月。我就不行,我觉得一天只睡6个小时,看个几十篇文献还是要更轻松一些。你看,人和人的差别,就是这么大,彼之蜜糖,吾之砒霜。

所以我想说的是,要想做成一些事情,总有自己喜欢的和不喜欢的部分。认为自己不喜欢的部分才是能够成就自己的,是归因错误。而且,会造成的后遗症是,当自己想要获得一些东西的时候,会先为难自己。人生这么短,如果都用在自我纠结上面了,还怎么享受生活呢?

谨以此文,提醒纠结的 自己,自我原谅,自我接纳。

================================================================当时距离答这个题又过去了很久。从开始思考这个问题,到自己慢慢进行改善,再到如今,我想update一下自己的状态。

在接受自己不能成为一个学霸的设定,按照自己的节奏来工作之后,答主现在怎么样了呢?在接纳自己之后,耐心成为自己目前最重要的一个品质。读博士的体验,让我觉得自己在慢慢的脱胎换骨。但是,我没有觉得痛苦,当我遇到困难的时候,当我的完成进度没有完成自己的既定计划的时候,我告诉自己,这是我的工作节奏,我没有停滞不前,这就很好了。我放过自己,不再强迫自己成为一个学霸的时候,我关注的点变成,既然现在工作进度慢了,那还有什么时间可以利用?最后发现,晚上和周末是一个工作的好时间。所以,最近一段时间,因为工作忙,我开始从早上起床后工作到晚上睡觉之前。那么,从某种意义上来说,我是不是已经成为了一个学霸?那么,我不再是以前的我了吗?我回顾过去,我以前也有过从早到晚工作的经历,即使是在我休息的时候,我也会在不经意间提起自己的工作,一些想法不经意的冒出来。我本来就是一个工作和生活搅和在一起并且乐在其中的人。所以,我以为自己脱胎换骨了,其实,我还是我啊。

我打电话给我最好的一个朋友之一,我说,我能不能成为一个学霸?他说,觉得当年同学中,最有潜质成为学霸的人之一就是我。因为他知道,当没有学会之后,我发自内心的焦虑,当学会之后,我由衷的开心。我不知道一天工作多少个小时算是努力,我也不去想我怎么样能够成为一个一天工作十几个小时的人。但是,我居然一点一点做到了。

为什么在遇到各种艰难的状况下,我能够坚持,因为这就是我呀。

我有的时候经常在想,自己这么的不完美,做事情称不上格外出色,为什么读书期间遇到的导师总是对自己格外的好?一定是运气太好了。后来,在我硕士导师的推荐信中,我看到了这样一句话,他说“When she talks about her work, her eyes are sparking.”这句话我一直记到现在,因为在我看到这句话之前,我不知道自己在他眼中是什么样子,不知道一个人在真心热爱自己的工作的时候会发光。跟我打电话的那个朋友,是我很早的一个同学,时隔多年,他对我的信心还是来自于当年一起读书的时候对我的印象。即使今天的我,比以往的我要更称得上优秀,不是因为过去的我有多么的愚蠢,而是因为我还没有足够的成长时间。我的一切美好的,不美好的品质,都在潜移默化的过程中,影响了我的选择,造就了今天的我。

为什么心理咨询要把接纳自己作为一件很重要的事去强调? - 心理学

这个问题从心理学的角度来谈自我接纳的重要性。知行合一,很多人知道自我接纳和自我谅解的重要性,但却很难去实现。一个人可以由很多的缺点,但是成就自己的,总是自己不知道或者不以为然的优点。人对于自己已经拥有的东西,总是不在意,总是take it for granted.对于自己的缺点,却深恶痛绝,一旦发生了问题,全都归咎于自己的缺点,对自己进行深刻的鞭挞,然后在之后的日子里,试图跟这些缺点一刀两断,结果把自己搞的伤痕累累,自信心也低到极点。

虽然现在的我也还没有完全的接纳自己,但是至少跨出了勇敢的一步。现在我经常跟自己说的话就是,Be patient to yourself. 耐心一点,生活总会给你最好的答案。我曾经跟老公说过,我现在的生活已经“beyond my wildest dreams”。我时常感激命运,现在,我也感谢自己,尤其感谢过去的自己。

答主对这个问题格外喜爱,因为答主就是一个彻头彻尾的晨间剧女主角。也许有人喜欢,有人讨厌。但是,whatever,我虽不完满,自有人来爱我。晨间剧也好,热血也好,鸡汤也罢,只要能够对大家哪怕有一点点的启发,也不枉答主啰里啰嗦这么多了。

网友蒙面大侠对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

这个道理很有价值,不在于他能够让很多人成功,而在于它能够释放很多人对于成功的焦虑。

拿一个读者来说,会看这样的书,说明他有不成功的焦虑。

而拿一个作者来说,就算他能给人成功,也绝不可能写一篇东西给大多数读者都成功,那么最经济的办法是什么呢?

不需要让每个人成功,让每个人感觉自己在成功的路上就够了。

日常人总会遇到很多辛苦和劳碌,有些有意义,有些没意义,但是如果你相信了这样的书,把劳碌通通解释为“出区”,即一种锻炼,换言之,充实,那么你就会辛苦的很起劲,越相信“出区”,越充实,越充实,就越甘愿辛苦,到后面,甚至沉醉于它,主动寻找辛苦。

跟把饥饿和汗水用建设某某远大愿景有异曲同工。

最后一提,我很赞赏这样的价值观,我甚至相当希望自己能够相信它,为了一个愿景甚至怀着它而死去,无论真实与否都是一件足够浪漫的事。

网友刘卿对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

不一定,但是却一定能让你的生活没那么无聊

no zuo no die不假,但no zuo 也 no high。

人是一种容易厌倦、永不满足的动物。你就算在一个区域里呆的很舒服,很满足。过不了太久,你也会想要更多,这种欲望会越来越强烈。

在舒适区外,你觉得危险,但你也感到刺激。在舒适区内,你感到舒适,但也觉得无聊。

所有”成功人士“(包括略有小成的人和功成名就的人)都会在”无聊但舒适“和”危险但刺激“这两者之间徘徊。

不过就算是不那么成功的人士,也会有一个相对的”心理舒适区“。

打个比方,一个月收入只有三千的屌丝肯定不舒适,因为工资根本不够花。一个月入一万多的码农恐怕也不舒适,因为收入只能说还好,但工作量太大,闲暇的时间太少。

但是他们如果在自己的圈子里稳定,他们哪怕一下子看不到出路,也不会轻易辞职下海,因为现在至少还有份尚算稳定的收入,而如果辞职了,他们根本不知道未来是什么。

我舅舅在老家公共汽车车队当个小领导,一个月还不到三千,几乎没有休息日,但是他不敢跳槽,为什么?这个地方呆久了,不敢挪动,不知道出了这一块外面的情况会是怎么样,又会遇见什么问题?

他怕。

许多动物,包括人,都是喜欢给自己划一个既定的活动范围的,不到很不得已的时候不会随便走出去。因为现在这个活动范围我差不多已经踩好点了,相对来说安全一些,至少一般来说安全一些、我们认为安全一些。而出了这个活动范围,就是一片我们根本没有涉足过的土地,你怎么知道那里有没有食物?你知道那里有什么老虎狮子猎人陷阱?

但你又怎么知道,出了这块区域,外面的世界不是金山银海,美酒佳肴?

你无法确信,”心理舒适区“以外的地方属于未知,至少是相对的未知,未知代表着恐惧,也代表着诱惑。

跳出自己的心理舒适区是可能让人取得更大成就的,毕竟大家都不傻,一般都会选择向上突破。如果成功了,当然会在自己现有基础上取得更大成就。

但是,如果失败了呢?

网友张维卫对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

看心理舒適區的定義咯~

Wiki

The comfort zoneotherwise known as "Corley Syndrome"[1]is a behavioral state within which a person operates in an anxiety-neutral condition, using a limited set of behaviors to deliver a steady level of performance, usually without a sense of risk.[2]A person's personality can be described by his or her comfort zones.A comfort zone is a type of mental conditioningthat causes a person to create and operate mental boundaries. Such boundaries create an unfounded sense of security. Like inertia, a person who has established a comfort zone in a particular axis of his or her life, will tend to stay within that zone without stepping outside of it. To step outside their comfort zone, a person must experiment with new and different behaviors, and then experience the new and different responses that occur within their environment.

=============================

以上為維基內容。以下非本人允許,請勿轉載。

=============================

我覺得重要的是anxiety-neutral condition, without a sense of risk。

看到下面那句A person's personality can be described by his or her comfort zones.所以,改變一個人的comfort zone是有可能改變personality嗎?

========================

我的觀點是

1、人的成長是一個過程,很難存在完全的舒適區。不舒服是會來找你的。

我要說到一個crisis theory。

2、關於自己常常跳出舒適區會促進產生更大成就,我持懷疑態度。

=======================

上圖,最近看了人口金字塔,實在忍不住拿來吐槽。可以自己去看,動態更有趣。

人口金字塔是用來展示不同時間段人口百分比的圖。

本人85後,所以從1985年開始看,只關注85-90的人在人群中的位置。于经典的“金字塔”型:在该结构中,年龄最小的群组最大,且各群组随年龄递增依次呈略减趋势。

85前的人,已經是圖中一員了。

第一張是1950到2100的中國人口圖,當然,歷史是既定的,未來僅僅是預測而已。

比如1985年的圖上,0-4歲就是1980-1985出生的人。可見,當時社會人口中,多的是10-14歲的人口,就是1970-1975年出生的人。

1995年的圖上,1985至1990間,人口出生是增多的,而1990-1995年,人口出生是減少的。

即將邁入2015,所以,2015近似準確咯。1985-1990在圖上是25-29那一組。假設接下來的人口增長主要取決於這些人的生育選擇。

最後一張是2035年,如果這一張是準確的。1985-1990在圖上是45-49那一組。

http://www.aIhUaU.comontent/dam/rand/pubs/research_briefs/2011/RAND_RB9598.zhs.pdf

一个人在45-49岁之间,个人能力及创造力,财富积累,成为了社会的中坚力量。在那个时候,2035年,中国人口可能首次零增长。而到了2050年,当据预测,65岁及以上老年人口比例,将在2027年和2035年分别突破15%和20%,2050年将超过25%。 计划生育实施后我国14岁以下人口比例减半

所以从2035年开始,在1985-1990出生的人,成为社会中坚力量。然后,在15年后,2050年,年龄60-65之间。所以啊,当我们成长的时候,中国社会因为我们而年轻,当我们老了,大于60岁的时候,这个社会三分之一都是老年人,跟我们一样,或者比我们更老。

在那样的时候,想来作为老年人的我们要怎么样生活下去呢?

个人的决策受着群体决策的影响。我们生在了这个时代,预测也许不尽准确,但是已经出生的人会存活,变老,按照一定比率按年死去,失去创造力,需要一定程度上依赖社会或者其他家庭成员。

其实对于人口社会什么的,不是我擅长的方向,我只是感性地觉得,在社会里存在的人生是流动的,就像草原上长途迁徙的斑马群,走在进化的路上。走在群体的大方向上,可以确保安全不掉队。而在发生群体的决策失误的时候,未来是无法保证的。这是有可能哒。

你想要活下去吗?那么你就会成熟啦,变老啦~变老是一个自然的过程吗?是啊,但是,真的不做什么就能顺利变老吗?你真的能顺利度过你的七年之痒或者中年危机吗?

老实说,我觉得我们这一代人啊,当我们年纪小的时候,被抚养的不够(因为高的人口增长率啊,年长于我们的人比我们人口少呀),然后,我们可以创造抚养的时候,因为社会的进步,很多老年人活得更久,于是,我们的抚养的任务就比较重,而当我们老的时候,我们要为我们自己负责多一点儿吧。毕竟这个社会三分之一都是老年人啊,在2050年。

加油吧~~~生而为人,不容易呀。

====================

补充一本书,心理学有关。

Coping with crises, an integrated approach

Rudolf H. Moos

題名 : 處理人生危機的藝術--獻給苦悶與彷徨朋友作者 : [美]魯道夫H穆斯出版社 : 瀋陽出版社發行年 : 1989發行月 : 9ISBN : 7805563411頁數 : 362索書號 : C912.1/105版次 : 1類別名稱 : 社會科學總論圖書館

什么都不看,就看目录,目录里提到了许多crises,在社会上大多数人可能遇到的问题。

Developmental life crises: childhood and the early years

Children of divorce

Children's bereavement reactions following death of the father

单亲家庭成长的孩子

未成年接受兄妹死亡

关于准青少年父亲的研究

Career and parenthood

双职工家庭的压力

Three phases of father involvement in pregnancy

作为家长可能面对的压力:几个重要转折点

Divorce and remarriage

Patterns of coping in divorce

psychological recovery in low-income single

a step-family in formation

Middle age and retirement

男人到中年

照顾年纪大的父母亲 a family cycle

你退休了,受得了么?

Death bereavement

Slow death one survivor's experience

the search for meaning and its potential for affecting growth in bereaved parents

the Amish way of death, a study of family support systems

Special family stressors

The home treatment, the first steps in trying to cope with analcoholic husband

migrationand family conflict

Man-made and natural disasters 天灾人祸

a typology for the classification of disasters

the human meaning of total disaster: the buffalo creek experience

Disaster: the helper's perspective

Violence and terrorism

Psychic trauma in children

Adaptive strategies and recovery from rape

the victim of terrorism

War and imprisonment

关于越战老兵的研究

关于入狱

纳粹屠杀的幸存者

这本书相当老了,原来有中文翻译哦。

但是怎么都找不到目录。于是手打加翻译了一下。

所以,如果你真的看了这个世界,留在自己的心理舒适区的时候,记得生活是可能发生变化的。但是也没有必要总是焦虑不安,世界本无常。学着接受吧。

Ideal is peaceful, history is violent.

今天刚看了新片FURY。大家都不喜欢磨难,只是有时候躲不掉罢了。

======================================

看到一个例子,不知道怎么放进来。可能是生态社会学的范围。不知道原文在哪里……

W型昆虫:决策失误——我们为进化付出的代价--博客中国

我是由这个例子想到,也许,跳出自己的心理舒适区可能对自己来说不一定是有益的,但是对群体来说,存在尝试各种不同可能性的个体,是非常重要的。

效用最大化是传统理性观的最重要标准。但是,从社会理性角度出发,运用该原则时不能只考虑个体,而是必须考虑到社会。

某地区有大约600个冬天白雪覆盖,400个冬天黑土裸露。每年都有大批天敌经过,掠食与背景颜色相反的个体。借助于保护色掩护的个体,拥有足够的数量繁衍,每只平均可以繁殖两个后代。没有保护色掩护的个体,平均只能繁殖1/4个后代。假设某昆虫有W和WB两种基因型,数量上大致相同。其中,W型个体都是白色,WB型个体白色与黑色的比率为5:3。这意味着,3/8的WB型个体,将生之希望寄托于较低的不下雪概率上。显然,这类个体生存与繁衍后代的预期,要低于W型个体和其他WB型个体。

经过1000代(1000年)的进化后,W型个体的数量将会600次翻倍,另有400次减少到1/4,总数为6N*10-61 ,濒临灭绝。1000年以后,5/8的WB型个体数量将会600次翻倍,400次减少到1/4。3/8的WB型个体将会400次翻倍,600次减少到1/4。此时,WB型个体的数量将达8N*1059 ,取得这场进化竞争的完全胜利。之所以会如此,是由于WB型昆虫中,有相当比例的个体没有使自己生存和繁衍的预期最大化,而是将赌注押在小概率事件上,其结果是使群体利益达到最大化。相反,对个体利益最大化的追求,导致W型昆虫的灭顶之灾。

===============================

如果信息广告都可以根据个人行为定制,一个人是不是会更容易停留在自己的comfort zone里面?

没有足够的可能性改进。

网友蒙面大侠对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

如果是要有进步,要有更大的成就,是不是要越来越好。

如果要越来越好,那是不是有一些事情要和现在不一样。

如果都和现在一样,那你应该已经功成名就了,但是观察到的那些所谓的世俗成功人,由于环境的变化,时代在改变,也是在谋变的,在继续突破的。

如果要与现在不一样,在心理上肯定会有不舒适。

问题总是会一直出现的,你解决问题总是会那么不舒服。

鸡汤地说这是成长,成长就是克服重力做功。

停滞不前也可以,这样你会很舒服,但是环境变了,时代会改变,最后你还是不舒服。

最近正好写了两篇文章,欢迎阅读

[292]正循环与负循环:两种生活状态

[293]如何走出循环:从对时间与金钱的态度说起

这根本不是违拗自己,这是生命自有的一部分。

如果觉得好累,死亡应该没有这么多问题了吧

网友晨露对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

个人认为关键在于【为了跳出而跳出】还是【有原则拓展】自己的心理舒适区。

最根本的问题还是了解自己的特质和方向,后面的动作才有意义。

若是漫无目的的为了跳出而跳出,只会越来越迷茫。

网友刘烁白对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

个人实践证明是可以的。

原来在家就是一个十指不沾阳春水的独生女,现在会做家务会收拾,不再像以前一样眼里没活儿,看到一堆东西就无所适从,在身体状态还可以的情况下甚至不很好的状态下,还能够照顾帮助别人,进行团队接待以及相关安排的事务;

从只能为两三人做饭到可以为二三十人做饭,如果有帮厨,再多些也可以,我的一个师妹曾在夏天为九十个人做饭,湿透了三身衣服;

原来在家吃完饭都不洗碗,妈妈做饭,爸爸善后并拖地清洁,长到二十多岁都没刷过厕所,现在已经能清洁整理集体厕所、为大家服务;

从曾经的身心病苦的情况下,慢慢磨练,在培养了一定定力的基础后,面对内心的设限,虽然为难并纠结还放不下自我,但循序渐进地努力突破,一点点做以前不会做的事,自我边界没有那么坚硬;在不断拓展的过程中,心态不再纠结于“我行不行啊、这事不适合我做啊、我怎么能干这种活啊……”而遇事越发有底气,能够淡化曾经的自我设限,能够放得下身架而不觉委屈,俯仰间从容很多,不是脸皮厚了,而是心里越发知道,自己没那么脆弱没那么娇气,面对自我的限制后就可以找方法试炼、突破,超越原先的自己,这不就是成长吗?

心态越发柔韧、遇事忙而不乱,一眼能理顺条理,知缓急知利害,这不是谁都能一下就会的,而是经历使人成长、成熟。

在成长中,遇到关键的人和事后而受到打击、刺激,我们心里都会有痛苦,因为自我意识中曾经固执的概念被冲击、被打碎,我们对过去的认知有了怀疑,我们自己产生了摇摆。这就是一个改变的契机,变则通,有改变才有成长的进一步台阶。不需妄自菲薄,但也不适合娇惯自我,如果真想有更高的视角、格局,就要试着在事上磨练,看到自我的边界并想办法突破之,才会有更客观的角度来认识自己、认识世界与他人。由此,心态遇事会平稳很多,会发现到了事儿上话该怎么说、事儿该怎么做,自然而然地就能洞明、通达、应对。

比如旧时甚至现代也是,大户人家之所以讲究门当户对,很重要的原因是因为娘家如果是大户,新妇自小成长的环境、受到父母的教育,对于人情世故、内宅管理、相夫教子等等都有熏染掌握,所以嫁入大户人家也毫不怯场,就像《大宅门》里的白二奶奶,景琦他妈;

而小家碧玉则需更大的努力、不断突破自我的成长,才能做当家主母。比如甄嬛,她曾经的心理舒适区不是两情相悦吗?也是历经坎坷后才有了进一步的对现实的认知和成长,她内心的痛苦不就是突破“舒适区”之时而产生的吗?(具体剧情没看,举个例子)

以前是个行为习惯都不是很好的傻孩子,典型长歪的独生子女,后来历经痛苦的蜕变后才有了今天还能上台面的样子:一个人的教养如何体现?女孩的家教好如何表现? - 刘烁白的回答

以前说话不过脑子,看不通透人和事,经过痛苦的磨砺,不断面对自己遇到陌生事件时的负面心态,通过禅修静坐化解负面情绪、培养定力:为什么有些人能够言辞犀利,一针见血? - 刘烁白的回答

对自己狠一些比遭遇无常变故时,对外界他人狠又怨天尤人有意义太多了,不磨砺内心,永远只在原地,所以愿意成长为一个能够担当更多、付出更多的人,而非像曾经那般只觉委屈怨恨无力、只懂得索取而不会付出喜欢做义工,如何从心理方面解释? - 刘烁白的回答

以上,个人经历,有局限性,只供借鉴而非标准。而且还有很多为人处世、措辞语气都不够得体、通透的地方,还需磨砺,但不会长时间痛苦纠结而是能够积极面对改正,这是成长的必然。

人各有志,各得其所。愿大家能够找到自己应该待的那个节点,完成自己生而为人的功课,提升灵魂的频率。

网友CHRISTY Xu对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

以前看过哈佛幸福课。里面的教授用的是stretch 这一动词。我的理解是,是逐步扩展你的comfort zone。一开始拓宽的领域是那些你需要做一些些努力,(就像伸长自己的手臂,去够稍微有点高的东西那样)但都会稍有成效的尝试。尝到甜头后就会受到鼓励,在进一步去stretch。逐步逐步地扩大自己的comfort zone。

网友方金林对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

谢邀,首先我可以很负责任的告诉你,现在市场上所谓的励志图书大多数都是麻痹人的思维的,只有弱者才会从上面寻找安慰。题主最好是少看。其次,人是一种多思维的动物,所以妄想用一种公式就来解释人的复杂心里,那是不可能的。所以我的答案是,因人而异。

网友蒙面大侠对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

什么是心理舒适区我不知道。

我只知道,永远不要一直在自己熟悉的领域小存在感倒是真的。

网友Blandon Du对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

能做到这一点确实不容易,这句话的本质就是 战胜自己的意思吧。人都是有惰性的,如果能够凭借意志克服自身的惰性,即便是资质再差的人也会取得一定个人成就的。

我刚到国外的一段时间,很恐惧接打电话,因为有压力说外语,听不懂就更尴尬,但是如果总是规避这样的情况,那么显然听力水平是不会有进展的,这个例子中所谓舒适区域就是“拒绝打电话”的表现了。

另一个例子,我在国外工作的时候,身边都是外国同事,他们经常邀请我一起去吃午饭或者下班聚会等等,我也经常找借口拒绝,主要原因还是对这样的场合很畏惧,怕自己出丑,而相对的,只是呆在家里肯定没有这样的压力,也比较舒适,但是显然不可能对自己的语言水平有锻炼,那么跳出这个心理舒适区域,当然需要勇气,也肯定会取得成果,因为用英语扯淡,扯的松了,自然也就慢慢地适应了,以后就不会再有这样的不舒服的感觉了。据我观察,我身边有很多意大利的同事,他们的英语都不如我,但是他们从来都不畏惧参加各种活动,其实,本来就没什么可害怕的,有的时候放开一些,舒适区域的界限就会模糊很多。

同理,健身也是这样,我直到现在还有的时候犯懒而跳过几次本该进行的例行健身,这种惰性需要用意志去克服。好身材也是要克服这样的惰性才可以办到。

战胜自己,跳出心理舒适区域绝非一个一次性的任务,这需要一生去奋斗,在这条路上,可能会有很多困难,但是一定会有与苦难所匹配的收获的。

(挑战自身的极限,才能变身为超级赛亚人,呵呵)(挑战自身的极限,才能变身为超级赛亚人,呵呵)

//------------------------------- 补充几句-------------------------------------

陆续的看到一些其他观点的回答,大部分都是对于“跳出心里舒适区”进行更深刻的解读,不可否认,如果从心理学甚至是哲学的角度去思考这个问题,那么我觉得这个词汇可能就会包含了过于深奥的含义。

但,重要的是,我们能从一本书籍或者一段文字中收获到什么。诚然不同的人对不同的文字有不同的理解,而我倾向于将看似深意的描述简单一些,积极一些去理解。 其实更多的时候能够 “克服一些自身的惰性”对于个人的实际价值要远远大于一些 需要很多不明觉厉的哲学概念,当然这里并不是说要劝人放弃深刻思考的意思,只是说,有的时候对于不同类型的文字,我们需要不同深度的去理解,有时候不要过分的去解读。

文字是用来关怀心灵的,而阅读的智慧在于在其中找到对自己心灵有益的部分。

网友Sniper对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

是的,成功需要不断的成长,成长来自于不断的跳出心理舒适区,人都有惰性,如果没有内心对于未来的追求和外界施加的压力,一般都不愿意跳出内心的舒适区。

网友不鳥萬如一对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

不能,但可以讓你自由。

网友王冲对[成就心态]不断跳出自己的「心理舒适区」真的能够让人们取得更大的成就吗?给出的答复:

我同意Y Wong的回答。每个人都需要了解自己,第一了解什么事自己能够做到的,而不是励志书籍鼓吹的。第二是了解什么是自己的真正渴望,而不是励志书籍吹嘘的炫目成功。如果不了解自己的真正渴望,没有人愿意忍受改变的痛苦。

真正的改变,往往是伴随着渴望,做一个小改变。得到激励,下一个小改变,而不是励志书上的21天。

励志书籍往往似是而非。

怎么说呢?

心理舒适区这个概念,在心理学上也叫学习区。学习区是有严格的实验支持的!我们先不谈成功这么大的概念。就说学习这件事。人反复练习自己已经掌握的技能是不会有进步的。但是小学生直接去学高等代数也只会焦头烂额。所以,想要进步,就要处于学习区内,有点新东西,又超出的不太多。

不断的处于学习区内,不断的扩展自己的能力。不一定会带来世俗意义的成功,但你必然变得更好。

那么励志书籍犯了什么错?

励志书籍常常设定不切实际的高目标。它们经常会对内向的你说,你一定要变得外向,按照书上的外向定义,外向往往等于交际狂。励志书籍常常会对懒惰的你说,xxx一天工作15个小时,所以才取得了今天的成就。

励志书籍常常设定和你没有关系的目标。励志书籍只教你取得世俗的成功,让你活在聚光灯下。可是如果你就是喜欢面朝大海,春暖花开呢?我知道阅读励志书籍的你是因为生活中收到了挫折,想要改变。挫折意味着自己的某些方式与社会不合。你可以改变,但是是改变成更好的自己,而不是变成励志书籍上所说的苍白的成功人士模板。

以内向为例。

首先,内向的人往往需要更低的目标。你的学习区不是在聚会中谈笑风生两个小时,而更可能是找到一个看起来舒服的人,和他交流5分钟,谈谈天气,然后果断的结束谈话。提前给自己安排好避难所,并鼓励自己的小小成功。

其次,你需要自己真正认可的目标。内向的同学想要变得外向,往往是羡慕外向的同学所拥有的友谊。但是扪心自问,你真的需要每天微信QQ不断,每天饭局不断吗?内向的人往往渴望的是几个真挚的、可以深度分享的朋友。所以,同样在聚会场合,你不需要和那个最瞩目的人搭上话,那会很成功,但不是你内心的渴望。你需要的是一个看起来舒服的人,和他进行5分钟快乐的交谈,觉得心里被充满了。虽然因为恐慌躲回了避难所,但心里想着,这5分钟真美好。于是,你就会有下一次谈话的勇气。

爱华网

爱华网