文/维舟

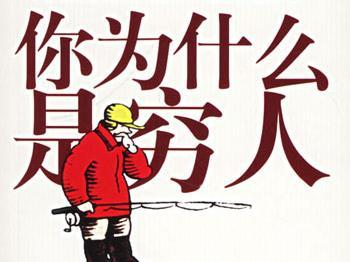

马克思在谈到法国农民时,曾有一句名言:“他们无法表述自己,他们必须被别人表述。”这句话可说适用于几乎所有非主流的群体:穷人、女性、孩子等,在以往,他们都很少直接发出自己的声音,留下的文献记载,大多是掌握着话语权的人对他们的看法。正因此,这本《桑切斯的孩子们》就显得愈加有意义,因为作者想要做的,正是“让穷人为自己说话”。

书中描述的是一个普通的墨西哥家庭:父亲赫苏斯·桑切斯及其四个孩子。全书就由这五个家庭成员交替讲述的自己的人生故事组成,其间不加任何评论。这在某种程度上产生了罗生门式的效果,你能看到一种全景式的、多面的、复杂交错的场景,每个人对生活都有各自独立的看法,有时哥哥所控诉的妹妹的乖戾行为,在妹妹的自述中却又能看到其原有的理由和不同视角。人们彼此的看法、乃至对同一件事情的判断,往往矛盾,但这在任何家庭中都是正常的,并正是由于这种矛盾,使我们看到了人们彼此不同的个性和处世方式。

不经历贫穷,很难体会贫穷的滋味,那不仅仅是手紧,还伴随着因之而来的文化心理。深陷穷困的人,之所以难以摆脱它,往往不是因为经济问题,而是他们身上那套文化习惯。《学做工:工人阶级子弟为何继承父业》一书已证明,英国工人家庭的孩子,之所以走上父亲的老路,很大的一个原因是他们的生活环境强烈地认同另一种亚文化,即视体力劳动为男性气概,而智力活动是“娘娘腔的”,因此他们有意不去好好读书。

在墨西哥的城市贫民区里,这种自我永续病态的贫穷亚文化最鲜明的特质是强烈的大男子主义。赫苏斯本人就是个大家长,几乎每个子女都怕他(长子曼努埃尔直到29岁才敢当着他的面抽烟)。他虽然尽责,但同时又不尊重女性,将婚外情视为男性的骄傲,甚至竟和自己长媳的妹妹又生了八个孩子!他一辈子孜孜不倦追求更美好的生活,从小不幸(“我敢说,我没有童年”),工作勤勉(“30年的时间,我一天也没缺过工”)。然而,在子女们看来,他虽然慈爱,有时却不近人情,教育孩子的方式往往是打孩子。女儿康素爱萝的话一针见血:“他这个人好像领受的是看管小动物的责任,只需给他们吃饱,让他们有衣服穿有地方住就行,从来不讲感情,更不知道动物也会思考、会有感情。如果不是那么倔强,他可真是好父亲。”

四个子女的遭遇也各自不同。曼努埃尔的话最能体现那种在贫困中挣扎之苦:“回顾过去,我的一生似乎都在劳动——只不过那些工作都不怎么有创造性,那么,他们为什么老说我是个懒家伙,这也不是人,那也不是人呢?”他虽努力,但像很多穷人一样对自己的人生缺乏规划,更没有实现规划的意志力。

在所有孩子中,最值得注意的是女儿康素爱萝:她从小在学校表现很好,但却无人理睬,她是四个孩子中最强烈地表现出想要摆脱这一生活的人。她意识到在这个大家庭中,彼此没有隐私的生活,使得许多不便需要克服。她爱美,但家人们常常不是讥讽挖苦,就是觉得她这样打扮只是为了取悦男人。她想要摆脱命运,想要爬出自己曾深陷其中的那口深井,也因此,“对于两个哥哥和妹妹,最令我伤心的地方莫过于他们没有任何意愿摆脱目前的生活状态。有旧衣服穿、有架可打,他们就感到心满意足。”她则一心想要挣脱这个网络,觉得家人们“完全是在一点点地自我毁灭”,然而她自己的独立自主道路,最终也还是受尽了男人们的凌辱。

他们的故事饱含着无数穷人生活中的辛酸,有许多是触目惊心的事实:他们生活中时常可见的暴力、对女性的不尊重、生活的艰辛,包括他们对政治现实的极度失望。从他们的角度看,这都是很自然的,然而这不免也令那些不想让这些事实见诸阳光的保守主义者尴尬,也难怪书出版后,墨西哥的政治家对外国人“揭露”墨西哥的贫穷状态感到震怒,甚至一度对作者提起刑事诉讼。

从他们的人生中可以看出:贫困人口的聚居,形成了一个自己的社会圈子,导致了一种截然不同的社会环境,以至于身在其中度过自己整个童年的人,很难爬出这口深井。在这其中尤为弱势的成员是女性:他们受到阶级和性别的双重屈从之苦,不少女性早早地成为少女妈妈,经历了不稳定的婚姻之后,在劳动力市场上更处于极为不利的地位。而男性也常常无力应对结构性的经济变迁,因为他们在社会阶层中的流动,取决于一个职位的可得性,但他们所能得到的只能是低技能的工作岗位,而这类工作的特点,便是就业不稳定、机会有限和工资低微。长期的贫困造成一种宿命论的态度,犹如书中康素爱萝所说的,她到处都听到人们提及“命运”一词,这实际上是穷人们对其边缘地位的一种适应,因为他们已太长时间没有感受到改变自己命运的希望与可能。

贫困问题之所以重要,因为它是许多问题的症结,如果它不能得到改变或改善,那么很多事就没有意义了。马丁·路德·金曾说过:“如果连一个汉堡包都买不起的话,被允许在饭店就餐又有什么好处?”也就是说,即便你有自由的权利,但贫困本身会限制你实践自己权利的能力。

本书于1961年问世,很快成为轰动一时的名作。它在那个时代出现,恐怕并非偶然——20世纪60年代是美国民权运动风起云涌的时期,对美国黑人贫困状况的《莫伊尼汉报告》也完成于1965年。《桑切斯的孩子们》则更早提出了一系列问题,不仅深化了“贫穷文化”的概念,使人注意到边缘社会群体的生存状况,而且书中那种不加评论的交叉叙述本身就极有新意。作者是个人类学者,但全书采用的呈现方式,仿佛这是一部家庭成员各自讲述自己故事的小说——这种方式也的确在小说中被更早采用,如福克纳1929年的名著《喧哗与骚动》就是四个家庭成员的自述。我们或许可以说,它既是小说,又具有深刻的社会学和人类学意义。几十年来,它至少让人明白了一点:如果说贫穷是一个社会问题,那么,只有让穷人自己说出来,我们才能知道真正的问题在哪里。

作者为书评人

爱华网

爱华网