7月17日,上海崇明县一名新生儿因患兔唇而被亲爷爷毒杀。据遇害婴儿的父亲称,从妻子怀孕开始一直在当地医院检查,医生都说正常,直至临产前半个月的一次检查,才发现孩子可能存在缺陷。这起悲剧让很多人关注起胎儿畸形筛查。

对于任芸芸来说,每天的工作就是关在“小黑屋”里,右手移动着孕妇肚子上的探头,左手按着鼠标,截取画面后踩动踏板,一幅一幅存档,最后完成严谨的报告。

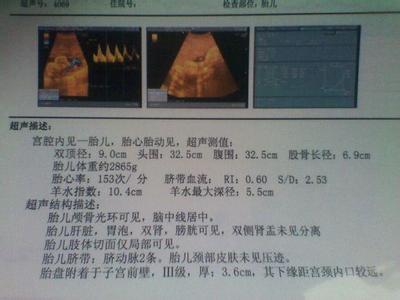

B超屏幕上跳动的影像,胎儿有时清晰得闪着亮光,有时却又模糊得像一团雾霾。

2015年7月底,盛夏,复旦大学附属妇产科医院产科幽暗的B超室里,医生任芸芸和同事正在仔细查看普通人根本看不懂的胚胎影像。她们要努力检查一名孕妇身体中的胎儿是否有各类畸形。

这项检查俗称“大排畸”,目的是检查胎儿有无畸形、是否健康。

作为胎儿健康生命的“把关人”,大排畸医生们要从B超影像中找出可能存在的异常信息——可能是唇裂,也可能是先天性心脏病或是更糟糕的脊柱裂等等。能否准确查出胎儿有无畸形,往往关系到一个家庭多年的幸福。“一张报告单就是一条生命,有时候觉得压力特别特别大。”任芸芸说。

每个孕妇走进这里,都希望从医生口中得到胎儿发育健全良好的消息,但任芸芸知道,总有人会失望。

按照国家卫生部门的规定,在孕中后期的“大排畸”检查中,有6种严重的、致死型胎儿畸形筛查项目,包括无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺损内脏外翻、单腔心、致命性软骨发育不全等。

事实上,产科B超医生需要关注的内容远不止这些。有着20年产科B超检查经验的任芸芸告诉早报记者,正常和异常之间,其实很难有明显界限。假如检查结果是正常值的上限或下限,胎儿是不是一定有问题?有经验的医生也很难仅仅根据数字就做出精准的判断,并非所有的畸形都能在产前筛查出。

大排畸不是什么都看得见

在孩子出生前,孕妇一般都要接受多次超声检查,其中相当关键的一次是在20周至24周之间完成的大排畸筛查。

孕妇接受大排畸检查时,至少要检查半个小时。任芸芸现在是上海市红房子妇产科医院(复旦大学附属妇产科医院)超声科主任,一天下来,她平均要查16名常规孕妇。

对于任芸芸来说,每天的工作就是关在“小黑屋”里,右手移动着孕妇肚子上的探头,左手按着鼠标,截取画面后踩动踏板,一幅一幅存档,最后完成严谨的报告。

“你看报告里关于心脏的部分,医生写的是‘四腔心’,其实看的内容多得多,大的血管都要看到,因为没有问题,所以不会出现在报告里。”任芸芸说,20多周胎儿的心脏只有2厘米大小,大血管的直径甚至只有3到5毫米,隔着妈妈的肚子,再隔着胎儿的肚子,医生看得很困难。

“特别是孕妇一般比较胖,肚皮厚,超声的声速全部被腹壁吸收了,到了要看的地方就模糊。”任芸芸曾遇到过体重100多公斤的孕妇,屏幕上模糊得像一片雾霾。

“其实,B超筛查的只是胎儿的结构异常,而且一定要长大到足够让医生看见,如果是染色体异常,功能异常,还是要依靠羊水穿刺等手段。而像智力、听力、视力这样的功能异常,依然是产前筛查暂时无法攻克的难题。”任芸芸坦言,经常遇到一些高龄产妇拒绝做羊水穿刺,有的是怕疼,有的是怕花钱,也有的是怕流产。

“她们往往把产前筛查的压力全部压在了超声科医生身上。她们依赖你,对你的期望值特高,她们觉得探头放在肚子上,就什么都看得见。”这让任芸芸有些无奈。

事实上,不同类型的畸形都有各自的检出率,根据国内外文献报道,即使最严重的无脑儿的检出率也只有87%,脑膨出的检出率是77%,严重先天性心脏病的检出率只有50%到60%。

爱华网

爱华网