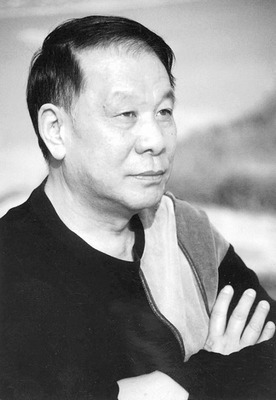

7月26日下午,银川市行政中心礼堂内座无虚席。由区直机关工委、宁夏日报报业集团、宁夏文化厅主办,新消息报社、宁夏图书馆、宁夏博物馆承办的“文化名家塞上行”大型讲座邀请来著名作家、红学家刘心武揭秘红楼梦“真相”,来自宁夏各界的数百名红楼梦爱好者聆听了讲座。

“有人反驳,这些只是推断,并没有直接证明曹雪芹写出了《红楼梦》的大结局,我可以再引一诗。”

刘心武例举富察明义七言绝句中的一句“馔玉炊金未几春,王孙瘦损骨嶙峋。青蛾红粉归何处?惭愧当年石季伦。”“富察明义的诗向我们透露了一个很宝贵的信息,贾府里的宝玉公子从‘馔玉炊金’的生活变成了‘瘦骨嶙峋’,你在前80回见过‘瘦骨嶙峋’的贾宝玉吗?第78回,晴雯死了,宝玉痛苦到不行了,但还是‘面如满月’,在高鹗后续的40回,也没有一笔写到宝玉瘦得皮包骨头,这就说明,富察明义看到的《红楼梦》不是高鹗写的那个版本。”

刘心武还引用富察明义在《绿烟琐窗集》里的序言:曹子雪芹,出所撰红楼梦一部,备记风月繁华之盛。盖其先人为江宁织造,其所谓大观园者,即今之随园故址。惜其书未传,世鲜知者,余见其钞本焉。“这里的每一个字都非常珍贵,‘出’说明了这个稿本是曹雪芹的,‘撰’即是著述,表明著作权就是曹雪芹,富察明义还说很清楚了,这是‘一部’不是‘半部’啊!”

如果曹雪芹写完了《红楼梦》,那到底写了多少回呢?刘心武这样认为:全书不是一百二十回,根据周汝昌先生的研究,《红楼梦》全书的结构,是以九回为一个单元,又以十二为总揽人物和情节的组合数,因此,全书应该是9×12=108回。

去规规矩矩考取功名,为家族延续后代之后才出家,出家后还觉得对不住家族,大雪天里面跪在父亲贾政所坐的船前,依然披着大红猩毡的斗笠——这些跟曹雪芹在前八十回为贾宝玉设定的形象基调相去甚远。

曹雪芹在开篇判词写贾府最终“家散人亡各奔腾”“白茫茫大地真干净”,可高鹗却极力扭转悲剧结局,想尽办法把红楼梦大结局写成一个喜剧。

既然我们被高鹗误导了,那么《红楼梦》的真相从何处寻找?刘心武摆出自己的治学态度:第一,精读前八十回;第二,看曹雪芹合作者——脂砚斋、畸笏叟的批注;第三,看曹雪芹同时代人的文字,诸如富察明义的诗。“曹雪芹的原著不只一个富察明义看过,肯定还有其他人留下文字。”刘心武说。

令刘心武欣慰的是,近年来,红学会慢慢对红楼梦的版权问题更加严谨,在2010年人民文学出版社新版《红楼梦》署名为“曹雪芹著、无名氏续”,不复为以前的“曹雪芹、高鹗著”。

从中学课本里节选的片段,到几度翻拍的电影、电视剧,《红楼梦》可谓是中国人最耳熟能详的著作了。可是刘心武却语出惊人:您看到的是《红楼梦》的假象!从2005年在中央电视台《百家讲坛》主讲《红楼梦》开始,刘心武就一直试图向国人还原被误读的经典。

语出惊人:“原著为108回,是完整故事”

“很多人喜欢红楼梦,目前最被广泛流传和收藏的一百二十回《红楼梦》,其中署名有两个,一个是曹雪芹,一个是高鹗,大家普遍认为曹雪芹只写了《红楼梦》的前八十回,后四十回是高鹗续写的,这就是一个巨大的假象!”

讲座一开始,刘心武就语出惊人。

“这两个人根本不认识,素不往来,生命轨迹也没有交叉,怎么可能在一起著书?真相是这样的:曹雪芹写完了红楼梦,80回之后还有28回,但这28回遗失了。”

对于这个说法,刘心武表示在乾隆初期,有人读过曹雪芹的原著,并且有文字记载,这个人就是富察明义。刘心武认为富察明义看到的《红楼梦》与我们今天所看到的不同。富察明义出了一本诗集叫做《绿烟琐窗集》,里面有二十首《题〈红楼梦〉》诗。“《绿烟琐窗集》是手抄本,目前在北京某博物馆珍藏,这可是很珍贵的,也是每个红楼梦研究者必读的资料,这些诗表明富察明义完整地看过曹雪芹的原著。”

其中一首是这样写的:莫问金姻与玉缘,聚如春梦散如烟。石归山下无灵气,纵使能言亦枉然。

根据这首诗,刘心武分析富察明义看的是一部有头有尾的《红楼梦》,他看到了曹雪芹在故事里写的“金玉姻缘”“聚如春梦”的情景,也看到了“散如烟”的结局。根据记载,《绿烟琐窗集》最后一首诗不晚于乾隆四十六年,也就是公元1781年。而高鹗的续本出现在乾隆五十六年,也就是公元1791年,因此推断,富察明义看到的《红楼梦》是曹雪芹已经完成了的。世间传说曹雪芹只写了前80回,或传言曹雪芹未写完书稿力不从心死去,或传言曹雪芹写完后销毁了80回之后的章节,都是不可靠的。批高鹗:“粗暴篡改《红楼梦》”

在讲座中,刘心武毫不掩饰对高鹗续书的不满,认为其违背了曹雪芹的原意。

“曹雪芹写的《红楼梦》并不是一百二十回,那么今天我们看到的一百二十回是怎么回事,这得从一个书商说起。”

1791年,书商程伟元在庙会上看到有人卖手抄本的《红楼梦》,以其精明的眼光看到了这本书的价值,遂决定将其出版,“可他看到前八十回公子小姐锦衣玉食的生活很有趣,后二十八回写家族没落,主人公进监狱,王孙公子瘦骨嶙峋了。哎呀,这揭示当时的黑暗政治和封建制度的腐朽没落,要出这样的书是要命的呀,于是他找了个合作者重新整理书稿出版,这个人就是高鹗。”高鹗这个人是个官迷,科举考试老不中,又缺钱,就很高兴接这么个差事。于是1791年《红楼梦》第一次用木活字印刷出版,为一百二十回,1792年,他们又对前八十回的内容加以删减修改,再次出版。红学会将其分别称为程甲本、程乙本,合称程高本。

“应该说,没有程伟元和高鹗,就没有《红楼梦》的流传后世,程高本对《红楼梦》是有贡献的,但是高鹗的续写是违背曹雪芹意愿的,后来对前八十回的改动,可以说是很粗暴的改动。”说到这里,刘心武举了个在他身边的例子。“我经常跟身边的年轻人交流《红楼梦》,有人对此不屑一顾:不就是个爱情小说么,宝玉、黛玉、宝钗三角恋爱关系云云;有人很喜欢,说《红楼梦》写了很唯美的爱情故事,宝黛的爱情真挚云云,我非常生气,《红楼梦》能简单地概括为一部爱情小说吗?这都是受了高鹗的误导!”

“您仔细读过《红楼梦》前八十回吗?如果说是爱情小说,这里写的爱情何止是宝黛之情,其中描写爱情最大胆的是林红玉,写爱情最执著的是龄官儿,等等有许多人的爱情故事,不只是宝玉和黛玉!”刘心武认为,在《红楼梦》中,真正描写宝黛感情纠葛的片段,在第49回就已经结束了,到第57回“慧紫鹃情辞试莽玉”,通过紫鹃来重提宝黛感情纠葛,之后就没有再提过,58回到61回写底层小人物的矛盾冲突,写司棋带着小丫头到厨房去打砸抢,非常生动,费了很多笔墨,内容很丰富,这些都展现了清代康、雍、乾三代社会的一个真实现状,这绝不是一部爱情小说能概括的。

刘心武认为高鹗的第二罪状在于,扭转了宝玉的形象。在前八十回里,宝玉是和黛玉共读《西厢记》反对八股文的一个反封建贵公子形象,可在高鹗续写的内容里,宝玉成了一个“好孩子”,不仅学八股文怎样破题,更不可思议的是给巧姐儿讲《烈女传》,宣扬“曹妇割鼻”那样的封建糟粕,甚至还

不怕争议:“让大家认识原汁原味的红楼梦”

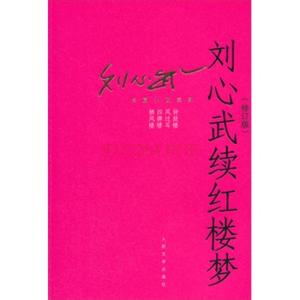

刘心武研究《红楼梦》已有20余年,他通过原型研究、文本细读,探佚出了曹雪芹写成又迷失的后28回的内容,在探佚的基础上,试图复原出曹雪芹后28回的大致面貌,历时7年完成了这部《刘心武续红楼梦》。然而,当这本书问世后,一直遭人质疑。

“我是一个已经退休了的老头,研究红楼梦是我消费退休以后生命的一种方式,得失任人评说。”面对批评和质疑,刘心武如是说:“我续写红楼梦,不是想扬名,是实在是欣赏红楼梦,欣赏曹雪芹。在续中,我想进入曹雪芹的文本语境,对前80回中所有‘草蛇灰线,伏延千里’的大、小、明、暗伏笔逐一进行了照应,对古抄本中所有脂砚斋、畸笏叟批语中透露、逗漏的后28回的情节、细节逐一加以了兑现。让人们能更好地去读原汁原味的《红楼梦》,精读前八十回,宣扬老祖宗的经典。”

刘心武认为,《红楼梦》是中国传统文化的一个瑰宝,他不仅在电视上讲《红楼梦》,在英国伦敦大学、美国哥伦比亚大学,他都讲红楼梦,“这是全世界人民的文学瑰宝。”

刘心武坦言,自己的晚年并非只是研究红楼梦,他依旧写小说,写专栏,写建筑评论,然而所有的工作都没有研究红楼梦受人们关注。他不怕争议,明知道会招致一些批评,但还是会继续做下去。他说,你可以不喜欢读《红楼梦》,但要尊重它、承认它的价值,“我希望能以我的努力,引发人们对红楼梦的兴趣,这就是我最大的愿望。”刘心武说。

原文载于宁夏日报 记者 尚陵彬 实习生 刘圆 刘心武为宁夏“红迷”签名。(记者 王猛/摄) (责任编辑:李彦芬)

推荐吕启祥文章:《红楼梦》的作者和家世

黄安年文 2007年8月7日

(按:吕启祥的这篇文章是她1998年为北京师范大学网络学院开设的“《红楼梦》专题”课教材第一单元第二节“新红学”和“旧红学”的内容。中华孔子学院学会编辑委员会组编的《国学通览》收录了吕启祥撰文《红学》条目(第733-748页,33000字,群众出版社,1996年版),其中第二部分内容是《“曹学”的名与实》(第735-737页)。

***********************************************88888

研究《红楼梦》的作者曹雪芹及其家世的学问,人们称之为曹学。

“曹学”之所以能存在并有其牢固学术地位的原因,除去一般意义上的读书及人、知人论世之外,更由于曹雪芹家世的特殊性及其与创作的特别密切的关系。事实上,从新红学考得《红楼梦》的作者为曹雪芹那时起,“曹学”的研究就已经开始了。半个多世纪以来,经过许多研究家的探索、积累、考订、论证,“曹学”研究取得了丰硕的成果,同时也带来了一连串的疑窦和争论不休的问题。

根据现在所能见到的极其有限的材料,可知曹雪芹名霑,字梦阮,号雪芹,又号芹圃、芹溪。他的生年,没有文献资料的记载,是根据他的卒年和友人诗句中存年的約数推断出来的。关于他的卒年,有几种说法。一说卒于乾隆二十七年壬午年除夕(1763),依据是《脂砚斋重评石头记》甲戌本的批语:“壬午除夕,书未成,芹为泪尽而逝。”一说卒于乾隆二十八年癸未除夕(1764),依据其友人敦敏《懋斋诗抄》中《小诗代简寄曹雪芹》一诗,诗中邀曹雪芹“上巳前三日,相劳醉碧茵”;而《懋斋诗抄》是按年排比的,在此诗前三首《古刹小憩》题下注有“癸未”二字,由此可证癸未那年雪芹还在世。以上两说在1962年即曹雪芹逝世二百周年前夕过一次集中的讨论,彼此虽未说服对方,却深化了各自的论点。后来,又有“甲申”说,认为“壬午除夕”的批语应上属,是上面一条批语的纪年,即“能解者方有心酸之泪,哭成此书,壬午除夕。”与逝年无关。依据敦诚、敦敏、张宜泉等人的挽诗推断,雪芹应卒于甲申(1764)春天。尽管诸说争持不下,但相差不过一、二年,根据张宜泉《春柳堂诗稿》中《伤芹溪居士》诗题“年末五旬而卒”的小注,以及敦诚《四松堂集》中《挽曹雪芹》“四十年华付杳冥”的诗句,可知雪芹大约活了40多岁。依次推算,他的生年当在康熙五十四(1715)左右。

关于曹雪芹的家世,胡适以后,经过周汝昌、吴恩裕、吴世昌、周绍良、冯其庸等诸家的辛勤搜求和长期研究,已经发表了许多论著。据有关史料,可知曹家的发家是与后金的崛起和清王朝的勃兴同步的。曹雪芹的先世本为汉人,始祖曹世选(锡远)著籍襄平,后到沈阳作官,于明天启元年(后金天命六年,即1621年),努尔哈赤带兵侵占沈阳时被俘,沦为旗下包衣(家奴)。天聪四年(1630),雪芹高祖曹振彦在佟养性手下任职(见《大金喇嘛法师宝记碑》碑阴题名),天聪六年(1632),佟死,又在多尔衮属下任旗鼓牛录章京(汉称旗鼓佐领),“因有功,加半个前程”(见《清太宗实录》)。以后,随清兵入关,曹家归内务府正白旗。曹振彦之子即雪芹曾祖曹玺,习武修文,亦有战功,顺治曾提拔为内廷侍卫。特别是曹玺之妻孙氏,被选为幼年康熙的保姆,玺亦升为内务府工部郎中。康熙二年(1663),曹玺放为江宁织造,御赐“敬慎”匾额,任职达22年之久。曹玺故后,康熙将其子即雪芹祖父曹寅升为内务府郎中,协理江宁织造,康熙廿九年(1690),曹寅出任苏州织造,后转任江宁织造,直到康熙五十一年(1712)病逝任上为止。曹寅与康熙关系非同寻常,13岁挑上了御前侍卫,任织造后更有康熙特许的专摺奏事之权,凡吏治民情、米价年成、气候晴雨,无所不报。织造虽为皇家督造衣物织品的职务,实际上负有查访地方吏治民情,特别是安抚江南士人的重任,系皇帝之“股肱耳目”,故品级不高却地位显赫。在此期间,曹寅与妻舅李煦还轮番兼任两淮盐政。康熙在位期间曾六次南巡,四次都以江宁织造府为行宫,由曹寅主持接驾。康熙还曾接见寅母,称“吾家老人”,书赐“萱瑞堂”匾额。曹寅的两个女儿都由康熙帝亲自指婚,长女嫁平郡王。曹寅之子曹颙,受皇帝器重,继任江宁织造;曹颙病故,又指令曹宣第四子曹頫承嗣袭职。这样,曹家父子祖孙三代四人连任江宁织造达60年之久,与皇室有着特殊密切的关系。然而,恩宠和殊荣也隐伏着祸根和危机。为了接驾的排场热闹,奢华靡费,造成了难以填补的经济亏空;尤其是康熙帝的去世使曹家失去了政治上的靠山。雍正五年(1727),上谕将曹頫家产查封,接着革职、枷号,从此衰败,加上家族内部的矛盾、争斗,终至彻底败落。

关于曹家败落的原因是红学界长期争论的问题之一。一种意见认为是政治原因,雍正上台后究治康熙朝旧臣及诸王子,曹家受到牵连势不可免,雍正元年(1723)苏州织造李煦被抄治罪就是信号,不数年曹頫终被抄家严拿。一种意见认为是经济原因,织造任上亏空的巨额帑银一直赔补不完,又有骚扰驿站多索银两之案。还有研究者认为上述都属外部原因,家族内部的矛盾倾轧、“自杀自灭”也是不可忽视的。看来,诸种原因的“合力”导致曹家破败较为合理,其轻重主次则可以讨论。现有史料除1963年曹雪芹逝世二百周年纪念展的一批展品,包括档案、实物、书籍可以帮助人们了解曹雪芹的时代和家世外,二十世纪七十年代出版了两部重要档案资料,即《关于江宁织造曹家档案史料》和《李煦奏折》,由故宫博物院明清档案部出版,公布了曹、李两家给康熙所上的奏折,具有十分重要的文献价值,是“曹学”研究的第一手材料。近年来,还陆续发现了几件与曹家有关的重要的档案,即:《山西等处承宣布政使司阳和府知府曹振彦奏本》,此为现有曹家档案中最早的一件,确知曹振彦曾为阳和知府;《总管内务府为曹顺等人捐纳监生事咨户部文》,其中新出现曹颜、曹頔名字;《曹頫骚乱驿站获罪结案题本》及《刑部移会》,可知曹頫因骚扰驿站被“枷号”等情,其背景及性质受到研究者的关注,值得进一步探讨。

从曹雪芹友人的一些诗文及某些零散的记载中,可以看出曹雪芹是一个愤世嫉俗、狂傲放达、嗜酒善谈、诙谐风趣的人。“傲骨如君世亦奇,嶙峋更见此支离。醉余奋扫如椽笔,写出胸中块垒时。”(敦敏《题芹圃画石》)可视为雪芹个性的写照。其友朋常以魏晋时人阮籍、山简、王猛、刘伶与之作比,说他“狂于阮步兵”、“步兵白眼向人斜”、“鹿车荷锸葬刘伶”等,足见其蔑视礼法、卓尔不群。亲朋后人还有这样的回忆和传说:“其人身胖头广而色黑,善谈吐,风雅游戏,触境生春。闻其奇谈娓娓然,令人终日不倦,是以其书绝妙尽致。”(裕瑞《枣窗闲笔》)敦敏、敦诚兄弟更对其诗才赞赏备至,谓“诗才忆曹植”、“诗追李昌谷”、“爱君诗笔有奇气,直追昌谷披篱樊”、“知君诗胆昔如铁,堪与刀颖交寒光”(均见敦敏《懋斋诗抄》、敦城《四松堂集》)。惜乎今存曹雪芹诗作除去题敦诚《琵琶行传奇》七绝末联“白傅诗灵应喜甚,定教蛮素鬼排场”两句外,已全部亡佚了。

曹雪芹个性与才华的孕育,与他的时代和家世有着血肉相连的关系,从皇家近臣、官宦世家跌落到罪人后裔、穷愁潦倒,赊酒食粥,这巨大的生活落差使他历尽世态炎凉、人间沧桑,可谓刻骨铭心、郁塞难平。同时,曹家还是一个文采风流之家,曹寅能诗、擅词曲,今存《楝亭集》包括诗钞八卷,诗别集四卷,词钞一卷,词钞别集一卷,文钞一卷,只是他创作的一小部分,人赞其诗“清深老成,锋颖芒角”。他写过《续琵琶》、《虎口余生》传奇剧本及杂剧《北红拂记》、《太平乐事》,曾亲自粉墨登场,还爱好绘画书法,多有题咏。曹寅同时又是藏书家和刻书家。据《楝亭书目》,藏书达十多万卷,仅“说部”就有469种;所刻的书百余卷,多为世不经见的艺文方面的图书。尤为重要的是规模巨大的《全唐诗》和《佩文韵府》的刊刻,均由曹寅一手经营而成,实为一大文化贡献。由于他本人的文化修养和官声人望,受到当时文人学士的尊重推崇,与之有过交往的文化名流有百余人之多。在《楝亭图》上题咏者就达45家,大都是儒雅名士。这样一个具有浓厚的学术和文艺氛围的家庭,对曹雪芹天才的孕育和《红楼梦》的创作产生了深刻的影响。

值得注意的是,从曹寅的文学创作和文化活动中,流露出他对险恶仕途的厌倦、对污浊人世的愤懑和遁世解脱的追求,这绝非意味着曹寅有二心,恰恰反映出他内心的矛盾和痛苦。他忠于主子、忠于皇上,奏折中充满着皇恩浩荡的感戴之语;而作为一个有学问有识见,受过优秀文化薰陶的知识分子,又必然会有自己的独立思考和人格追求。他和那么多的学者、名士、文人特别是明遗民的交往是真诚的,以至达到感情上的相契,这也不是仅以奉有“密旨”可以解释的。所谓“称心岁月荒唐过,垂老文章恐惧成”,正是一颗饱经沧桑的心灵写照。曹雪芹未及受到祖父的亲炙手教,然而曹寅精神世界的深刻矛盾和人格结构的复杂纠结,是否也有一种潜移默化的作用呢。

有关曹雪芹本人的生平事迹,由于史料匮乏,极难找到直接的文献记载,只能从敦敏、敦诚、张宜泉和明义的诗文,以及脂砚斋等人的记述传闻,推知一个大略。雪芹的少年时期是在江南度过的,那是一段锦衣纨裤、温柔富贵的生活,其时曹家全盛时期虽过,流风余绪仍在,所谓“秦淮风月忆繁华”,“扬州旧梦久已觉”,说明有过一段难以忘怀的繁华岁月。从雍正六年(1728)回到北京至乾隆八年(1743)曹家彻底败落,青年时期的曹雪芹在遭逢变故中阅历人生,并萌发了创作的动机,具体生活经历难以确知。约自乾隆九年(1744)起,开始了他“十年辛苦不寻常”的创作,在此期间曾在右翼宗学做过“笔帖式”之类的文墨工作,与敦氏兄弟结下了深厚的友谊。晚年贫居西山,穷困到“举家食粥酒长赊”,“日望西山餐暮霞”的地步,仍坚持写作和修改时人并不理解甚至十分轻视的小说,表现了对艺术创作的执着和坚韧。从敦氏兄弟挽诗中得知雪芹有一幼子,夭折于壬午秋,雪芹感伤成疾,贫病交迫而卒。留下了尚未最后完成的《红楼梦》。

由于文献材料空白太多,曹雪芹研究中历来歧见多出,争论不断。除去前述有关卒年等争论外,曹雪芹究竟是谁的儿子也难以确定,有认为他是曹頫的儿子,有的认为是曹颙的遗腹子,各有所据而均未见直接记载。当然,曹雪芹系曹寅的孙子,此点是可以确定的。曹雪芹的祖籍也有不同意见,周汝昌《红楼梦新证》专章讨论“籍贯出身”,标题即为“丰润县人”,主要据《楝亭诗钞》中若干有关冲谷(即曹鋡)的诗,分析考订曹寅和曹鋡不是同姓联宗而是骨肉兄弟,曹鋡为丰润人,曹寅自然也是了。胡适、李玄伯等均不同意丰润说,认为应属辽东。自《五庆堂重修辽东曹氏宗谱》出现后,冯其庸经研究调查考定其籍贯是辽阳,有详细论证及专著行世,所据史料有《八旗满洲氏旗通谱》、《江宁府志》、《上元县志》、《吉州全志》、《山西通志》、《浙江通志》等,有关记载均为辽阳或沈阳,无一处为丰润,《楝亭诗钞》也直署“千山曹寅”。有的研究者认为清代“襄平”即指今之铁岭,祖籍应为铁岭。此外,还有小像问题、佚诗问题、书箱问题等都引起过阵阵波澜。有的已辨明其伪,有的尚存歧见。1992年夏,在北京通县张家湾发现一块墓石,长约一米,宽40厘米,厚约15厘米,青石质地,做工粗糙,面上凿有“曹公讳霑墓”五字,左下端有“壬午二字,“午”字已剥落左半边。此石在“文革”平坟中掘出,埋在院中,后来因规划造园、集中古碑而重新起出,请求鉴定。此事引起了文物鉴定专家和红学研究家的关注,亲往目验、分析探讨,得出了截然相反的结论,有的专家确认其为真,有的则坚持其为伪,已有《曹雪芹墓石论争集》出版。

这里,还要对曹雪芹的著作权稍加申说。由于小说历来不登大雅之堂,作者常隐名、半隐名或无考,在清代、近代以至当代,都有人对《红楼梦》的作者提出质疑,认为曹雪芹只是增删修改者,原始作者另有其人。但是,这些质疑都不足以动摇曹雪芹是《红楼梦》作者的地位。因为,首先,《红楼梦》第一回楔子有“曹雪芹于悼红轩中披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回”的正文,此前有空空道人从顽石上抄来的神话,脂砚斋在此特意提醒:“若云‘雪芹披阅增删’,然后开卷至此这一篇楔子又系谁撰?……这正是作者用画家‘烟云模糊’处,观者万不可被作者瞒蔽了去,方是巨眼。”其次,脂评多次明确指出作者是曹雪芹,如:“余谓雪芹撰此书,中亦为传诗之意。”(甲戌本第一回)“秦可卿淫丧天香楼,作者用史笔也。……因命芹溪删去。”(甲戌本第十三回)“此回未成而芹逝矣,叹叹!”(庚辰本二十二回后加页)再次,明义《绿烟琐窗集》中《题红楼梦》组诗小序谓“曹子雪芹出所撰《红楼梦》一部,备记风月繁华之盛”;永忠《延芬室稿》有组诗《因墨香得观〈红楼梦〉小说吊雪芹三绝句姓曹》。复次,袁枚《随园诗话》记“康熙间,曹练(楝)亭为江宁织造,……其子(孙)雪芹撰《红楼梦》一书,备记风月繁华之盛。”周春《阅〈红楼梦〉随笔》亦谓“此书曹雪芹所作”。余不再举。可见,除非将上列事实通统推倒并具充足理由提出新的撰人;否则,曹雪芹的著作权是不容否定的。

爱华网

爱华网