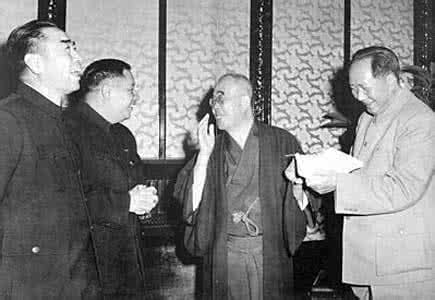

40年前,在中日邦交正常化过程中,全国人大常委会原副委员长廖承志发挥了不可或缺的作用。日本著名政治家藤山爱一郎曾给予高度评价:“他……铺平了对日关系上一条广阔的道路。多亏他这种作风,流水般地导致了两国邦交的恢复,促进了后来交流的发展。”但不太为人知的是,“文化大革命”中,廖承志被批判,早已靠边站了。周恩来为了“解放”廖承志,精心策划,连走三步妙棋。

中日邦交正常化:兵马未动,粮草先行

从披露的现有资料看,周恩来至迟在1970年末、1971年初就将中日邦交正常化提上了议事日程。

当时,最牵动周恩来的是要重新组织因“文化大革命”而天各一方的推进中日邦交正常化的工作班子!

据新华社原驻东京特派记者吴学文回忆:“(‘文化大革命’前)党中央的涉外工作中有个外事小组,由陈毅副总理兼外长任组长、廖承志是副组长。国务院设外事办公室,由陈毅任主任,廖承志任副主任。外事办公室下设日本组,日本组先后由杨正、王晓云任组长,组内有几名工作人员。最初由廖承志召集与日本有关的各部门涉外干部开会,后来日本组起到召集人的作用,会议多在廖副主任主持下召开,传达、讨论、研究、学习对日方针政策、日本形势……日本组可以通天,可以及时转达中央领导同志的意图和意见,所以对有关部门的对日工作具有指导性和权威性。有关计划多经日本组报国务院外办或党中央批准。……形成了一种强有力的机制,这个机制既能体现党中央和国务院的对日工作方针,又富于行动和实践。从而可以迅速地集中而有效地发挥各部门的对日工作力量。”

当时对日外交中还有“一老二公四大金刚”之说。“一老”指郭沫若,“二公”即西园寺公一和廖承志,“四大金刚”指廖承志麾下的对日事务专家赵安博、孙平化、萧向前和王晓云。

爱华网

爱华网