吴敬梓的故事

说起清代著名的大文豪,《儒林外史》的作者吴敬梓的故事,颇有些传奇色彩。相传他出身官宦人家,年少时饱读诗书,经常随父亲游历各地,因而见多识广。世人常说“读万卷书不如行万里路”,少年时代的吴敬梓无疑是同时具备这两个条件的幸运儿。

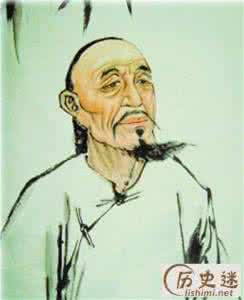

吴敬梓像

然而命运有时也无情,到了二十三岁上,吴家家道中落,祖宗福荫渐渐用尽,加之屋漏偏逢连夜雨,吴敬梓的父亲又突然去世,从此,吴敬梓的故事翻开了辛酸的一页。

在其后半生的岁月里,不仅功名无望,且经济状况也日渐窘迫,常常需要卖文以换银钱谷米,甚至连家中珍贵的藏书也不得不送进当铺维持生计,加之原本出身官宦人家的吴敬梓又生性豁达,不善营生,朋友来往间多有银钱接济,往好听了说是乐善好施,慷慨救急,说不好听了,也就是族人时常拿来褒贬他的那句“挥霍无度的败家子”,在安徽全椒县广为流传的吴敬梓的故事中,有关吴敬梓缺乏金钱观的说法,亦普遍被人们所认可。

年过而立之时,吴敬梓迁居南京。尽管家境已十分艰难,依然爱好宾客交游。在此期间,他接触到了各类名流雅士,也亲眼见证了社会底层劳动人民生活的艰难困苦,生活阅历愈发丰富。在与形形色色的达官贵人周旋的过程中,吴敬梓逐渐领悟到科举制度的弊端,饱尝世态炎凉之后的他,终于放弃了曾经醉心的功名,转而将后半生的精力投入到长篇讽刺小说《儒林外史》上,历经多年批阅编修,终于完成了这部不朽的著作。

吴敬梓家庭出身

据史料记载,清代著名小说家吴敬梓,出生于安徽地方官宦世家,早年门庭显赫,家族中人才辈出,吴敬梓的曾祖曾得中过顺治年间的探花,祖父吴旦也是一位薄有才名的监生,吴家族中叔伯也皆为进士及第,如此看来,吴敬梓家庭出身高贵,家学渊源,童年时期受到过良好的文化熏陶,因而日后在文学创作方面才有此成就。

吴敬梓像

童年时期,由于家庭出身环境的影响,吴敬梓在诗书方面打下了良好的基础,加之当时吴家家世显赫,常有文人来往,真可谓“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。在这样的家庭氛围影响下,聪明好学的吴敬梓很早便在文学上展露出过人的才华,成为远近闻名的少年才子,其读书过目不忘的记忆力常常令人惊叹。

少年时代的吴敬梓经常随父参加一些当地风雅名士的聚会。加之吴敬梓家庭出身官宦之家,因而自然养成一种放荡豁达的气度,开阔的胸襟中饱含淡看红尘的高洁之志,与他接触之人很容易被他高雅的气质与非凡的眼界所折服。

据说有一次,未及弱冠之年的吴敬梓赴县中名士的宴会,踌躇满志间登上赣榆县城的高阁,当众作了一首五律《观海》,使得满座皆惊,赞叹其才思敏捷与诗境雄阔,可惜,在现有史料中,仅在《文木山房集》中能够读到吴敬梓少年时期收入创作的一首“观海潮”。

至青年时代,吴家家道中落后,吴敬梓便再也无心功名,只将满腔热血与毕生精力尽数投入到文学作品的创作上,因而终于成就了人们所熟知的不朽名作《儒林外史》。

吴敬梓晚年自称

清代著名小说家,《儒林外史》的作者吴敬梓晚年自称“文木老人”,关于这个雅号,很多人猜测是因其家有“文木山房”之故。指物为名,吴敬梓晚年的自称倒颇耐人寻味。

吴敬梓像

其实,吴敬梓晚年还曾自称“秦淮寓客”,原因是他的家乡安徽全椒县因故迁移至江苏南京的秦淮河畔,因而以“秦淮寓客”自居,倒也十分贴切。

晚年的吴敬梓历经磨难,饱尝仕途艰辛,已然看透清代官场腐败之现状,再也无心功名,反而安于平静的田园生活,于清贫度日中专心埋首文学创作,也是在这一时期,各类诗歌、散文,及史学著作在他的笔下大放异彩,尤其是一部现实主义长篇讽刺小说《儒林外史》的问世,更奠定了他作为中国文学史上“泰斗”的杰出地位,因而尽管吴敬梓的人生仅短短的五十四年,却为后世留下了辉煌的文学著作和珍贵的史学典籍。

近代研究者对吴敬梓晚年自称“文木老人”之举多有猜测,有人认为此雅号中包含励志内涵,也有人猜测取“文木老人”为号,代表作者已然决心告别仕途,将自己后半生的心血倾注到完成这部深刻揭露官场黑暗的批判类小说《儒林外史》上,是矣非矣,真正的缘由早已随吴敬梓本人长埋地下,今人也只能通过拜读这部不朽的文学名著,用心领略晚年的作者醉心笔耕,看淡名利的超然心境了。

对吴敬梓的评价

清代著名小说家吴敬梓,素有安徽第一文豪之称。他出生于全椒县的世族大家,自幼酷爱诗书,少年时就以风采风流而著称,只可惜成年后家道中落,命运多舛,一生与仕途无缘。吴敬梓晚年醉心书法及小说创作,著有深刻揭露清代官场黑暗的长篇讽刺小说《儒林外史》,堪称中国古典文学中的瑰宝,因而世人对吴敬梓的评价颇高,称其为十八世纪最伟大的小说家。

吴敬梓作品

其实,除了文学成就之外,全椒当地的吴氏家族的后人对吴敬梓的评价更为全面。据吴氏宗亲介绍,吴敬梓生性豁达,交游广阔,与清代许多的文人雅士都有交往。清代文人多好饮酒赋诗、行酒令等风雅游戏,觥筹交错,酒至半酣之时,吴敬梓常有惊艳之笔,其出众的文采往往就在游戏之作中表露无遗。

不幸的是23岁那年,吴敬梓的父亲去时,吴家陡然败落。面对那些如狼似虎侵吞祖业的近亲,吴敬梓感受到世态炎凉,道德沦丧的悲哀,加之当时的清朝科举制度已趋腐败,身负旷世才学的吴敬梓功名无望,遂变得愤世嫉俗,纵情悖礼,于33岁那年搬离故土,移家南京。

在南京生活的那段岁月,吴敬梓虽生活清贫,时常需要靠卖书卖文度日,却依旧喜爱呼朋唤友,文人小聚,时而出钱接济同样清苦的文人,时而与一众好友冬日绕行城墙大搞“暖足”活动,甚至为了带头修建祖祠,不惜将最后的祖产全椒老屋变卖,因而这一时期,人们对吴敬梓的评价是“乐善好施却放浪不羁”。也正是在这段岁月里,他将毕生的精力与才学谱写成一部不朽的名作《儒林外史》。

爱华网

爱华网